你知道嗎?

今年1月17日

江蘇師範大學科研項目實驗樣品

搭載“天舟七號”貨運飛船

進入中國空間站夢天實驗艙

在軌飛行的100多天裏

這個貨包承載著

江蘇師範大學和北京理工大學

兩個科研隊伍的殷切期盼

近日

神舟十七號載人飛船返回艙

在東風著陸場成功著陸

帶回的“快遞”

在徐州順利“開箱”

快跟大徐一起來看看

“經過確認,實驗樣品結構及其內部微生物狀態完好,生物被膜培養在軌實驗取得圓滿成功!”日前,在江蘇師範大學分析測試中心微生物生物被膜實驗室,劉偉傑教授和相關載荷工程師共同對搭乘神舟十七號載人飛船返回的生物被膜培養芯片進行拆封。隨著現場近三個小時核驗工作的順利結束,該項目也正式進入了全新的研究階段。

▲江蘇師範大學劉偉傑教授

▲科研團隊拆開並檢查在軌實驗裝置

今年1月17日,實驗樣品搭載“天舟七號”貨運飛船進入中國空間站夢天實驗艙。在軌飛行的100多天裏,這個貨包承載著江蘇師範大學和北京理工大學兩個科研隊伍的殷切期盼。由江蘇師範大學劉偉傑教授團隊構建的系列基因工程菌株搭載北京理工大學研制的生物被膜培養芯片載荷,在航天員的協助下順利完成了本次在軌實驗任務。

▲4月30日,神舟十七號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸

▲科研合作團隊成員在東風著陸場回收在軌實驗樣品

生物被膜是指微生物向胞外分泌大量大分子物質(如多糖、蛋白等)將其自身包裹其中而形成的群體聚集膜狀物。生物被膜對菌體可以起到良好的保護作用,使外界物質很難直接接觸到微生物並對其造成傷害,也因此導致極強的耐藥性。

“它就如同天然包被的膜狀堡壘,廣泛附著于醫療設備、工業管道等物體表面上。它可以充分保護細菌,使細菌能夠抵抗諸如抗生素和清洗劑的殺滅作用,因此微生物形成生物被膜分子機制的研究成爲近年來國內外的研究熱點。”劉偉傑說。

劉偉傑介紹,在長期密閉的空間站環境下,形成的生物被膜生物量往往更大,三維結構也往往更複雜,這些特性會導致空間生物被膜更難徹底清除,造成空間站汙染微生物反複滋生,這可能會引起設備腐蝕、威脅航天員身體健康。

因此,微生物汙染與防控成爲衆多專家學者頭疼的科學問題。

劉偉傑長期從事微生物形成生物被膜的分子機制和防控策略研究。公派至美國加州大學洛杉矶分校做聯合培養博士時,劉偉傑就深刻感受到微生物通過形成生物被膜抵禦外界不良生存環境的生理代謝機制非常巧妙。

2014年劉偉傑回國時,國外對生物被膜的研究已經逐漸成熟,而國內對生物被膜的研究起步相對較晚些。

“那時候我探索以腐敗希瓦氏菌野生型作爲研究模型起步,可以說是從零做起,前後經曆8年,構建了近千株基因突變株。”劉偉傑說。

在分子生物學和生物化學實驗過程中,團隊成員經常會遇到一些預想不到的瓶頸,上千次的實驗牽動著科研團隊上千次的精神緊繃。“作爲科研人員,科研過程中的陣痛和挫折很正常,往往完全符合科研預期的實驗是得不到突破性結果的,恰恰是瓶頸問題和與預期相悖的實驗結論在反複驗證和分析後會有突破性的發現。”劉偉傑說。

在劉偉傑的帶領下,科研團隊不斷優化實驗方案,不斷改進實驗方法,認真驗證和分析每個結果,取得了一個又一個科研突破。

▲劉偉傑教授團隊合影

▲劉偉傑教授指導學生開展科學實驗

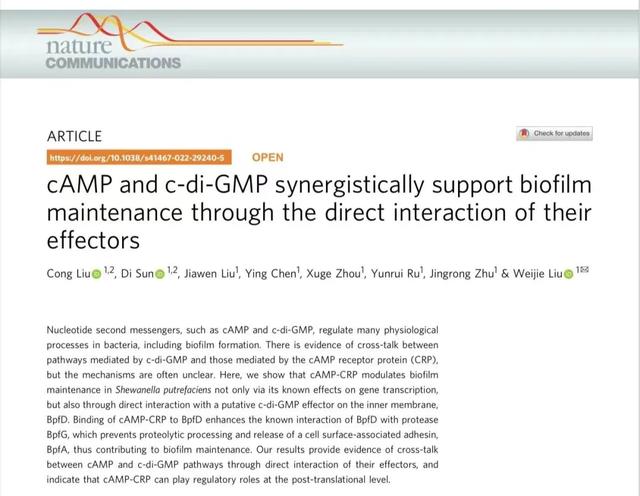

近年來,劉偉傑領銜的科研成果相繼發表在美國微生物學會會刊Applied and Environmental Microbiology和自然指數期刊Nature Communications等權威雜志上,受到國內外學界的充分認可。這些成果也爲他們的科研項目入選空間項目打下了良好基礎。

▲劉偉傑教授團隊在自然指數期刊Nature Communications上發表生物被膜相關的長篇研究論文

從實驗前期開始,劉偉傑就與北京理工大學建立了較好的合作關系,共同開展微生物生理學與微生物生態學研究。2022年,我國空間站完成在軌建造任務,劉偉傑教授團隊聯合北京理工大學開始利用這次難得的上行機會,開展了太空和地面條件下生物被膜形成差異的分子機制研究。

在軌實驗期間,劉偉傑在北京航天飛控中心對實驗進程進行了全程連續監控,在神舟十七號乘組航天員的協助下進行了多次天地協同操作。“與地面相比,空間站環境是微重力環境。這些條件會影響微生物的生理代謝,生物被膜的生物量和三維結構會與地面環境發生明顯變化,這些變化有利于發現地面重力條件掩蓋的生命本質。”劉偉傑說。

下一步,他們將聯合北京理工大學繼續對芯片中的生物被膜開展生理代謝和信號分子調控等多方面研究,預期將爲空間生物被膜的防控和應用提供重要的理論依據。劉偉傑說,該項研究不僅可以指導空間站微生物汙染防控,而且未來還可能指導地面醫院重症監護室等特殊密閉場所生物被膜的防控。

“我們經常思考如何能正確、合理地利用和防控生物被膜,使其發展成爲一種高效的新質生産要素。我們科技工作者更應該緊緊圍繞國家科技發展需求,做好自己的本職工作,在科研領域繼續發光發熱。”劉偉傑說。

綜合:江蘇師範大學 江蘇新聞

來源 徐州發布

編輯 高珊珊

流程編輯 嚴聖淼