龐統有“鳳雛”之稱。不過,由于英年早逝,鳳凰才剛剛起飛就隕落于地,龐統活躍的時間很短很短。不過,在這短暫而輝煌的時間裏,龐統已經比較充分地展示了自己的特點。

龐統,不是沒有名過其實!相反,他被嚴重低估了!

識人之明、用人之智,勝諸葛一籌龐統早年就以善于品評人物而聞名。史書中記載了他對江東三個名士的評價,可謂精彩絕倫,入木三分。“吳將周瑜助先主取荊州,因領南郡太守。瑜卒,統送喪至吳,吳人多聞其名。及當西還,並會昌門,陸績、顧劭、全琮皆往。統曰:‘陸子可謂驽馬有逸足之力,顧子可謂驽牛能負重致遠也。’謂全琮曰:‘卿好施慕名,有似汝南樊子昭,雖智力不多,亦一時之佳也。’績、劭謂統曰:‘使天下太平,當與卿共料四海之士。’深與統相結而還。”後來,三人的人生,確如龐統所言!

陸績留下了許多個人事迹,如早年的陸績懷橘,又做渾天圖,在易、禮方面都很有造詣,個人成就很大。而在擔任郁林太守期間,他興修水利,寬政待民,口碑也很佳。

與行事效果立竿見影的“弩馬”陸績相比,顧邵才算是“負重致遠”的“弩牛”。顧邵作豫章太守期間,著重發展教育,提拔人才。他提拔的吾粲後來作了太子少傅,丁謂作了典軍中郎,而平民出身的張秉、殷禮後來也官至太守可以說,顧邵不只是自己行功績,也搭建了平台,爲國家輸送了許多有用之才,確實是“可負豈一人之重哉”的弩牛!

而全琮的人生,也確實如龐統早早所料一般。

全琮

全琮爲人恭順,善于應承別人而樂于接受規勸,言辭從不嚴厲冒犯他人,確實是“佳人”,因此在東吳政界混得比較開。只是,全琮確實才智不足,幾次受名獨領軍出征,或未攻而返,或不克而返,才智不足以建功立業。

以此來看,龐統只是相談一番,就能摸清一個人的長短處及行爲風格,可謂入木三分!後來,黃忠、魏延,也都是在龐統輔佐劉備時期脫穎而出的。而且,龐統在識人、用人上,還不拘泥于單純的“品評”,而同時關注對人才環境的塑造。

早年,龐統品評人物時,常常對一些善人給予超出其實際才能的評價,並表示:“當今天下大亂,雅道陵遲,善人少而惡人多。方欲興風俗,長道業,不美其譚即聲名不足慕企,不足慕企而爲善者少矣。今拔十失五,猶得其半,而可以崇邁世教,使有志者自勵,不亦可乎?”通過評價來帶動人才環境的變化,可謂深謀遠慮,格局宏大!

相比之下,諸葛亮在識人、用人上,似乎與龐統還有不小差距。諸葛亮被人诟病之處,最多的就是用人方面:誤用馬谡;未培養足夠多的後續之才。倘龐統不早早去世,與諸葛亮緊密合作,蜀漢或許在人才方面又會是另外一番狀況!

戰略遠見,獻策之能龐統在戰略上最大的貢獻,就是獻征蜀之策。

其實,諸葛亮當年《隆中對》中已經提出了要圖取西川,而在龐統之前,法正也秘密勸過劉備。所以,龐統與諸葛亮、法正,三位智者英雄所見略同。不過,不同之處在于,龐統對問題的看法更全面,更能說中“痛點”。

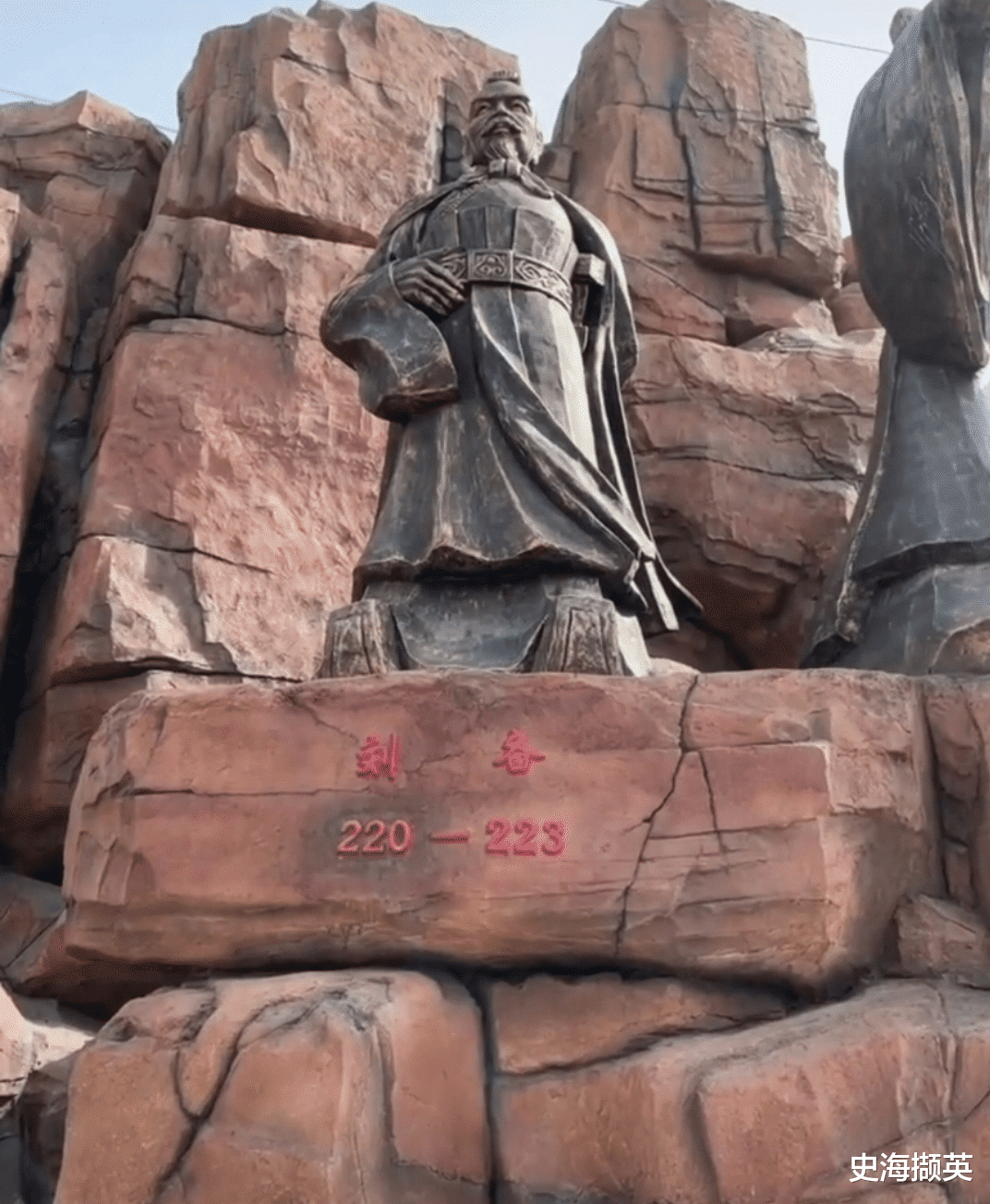

劉備

諸葛亮、法正,皆勸過劉備要取西川,但劉備一直猶豫再三。劉備猶豫的原因,是擔心奪同宗之地,對自己苦心經營數十年的名聲造成損失:“統說備曰:‘荊州荒殘,人物殚盡,東有吳孫,北有曹氏,鼎足之計,難以得志。今益州國富民強,戶口百萬,四部兵馬,所出必具,寶貨無求于外,今可權借以定大事。’備曰:‘今指與吾爲水火者,曹操也,操以急,吾以寬;操以暴,吾以仁;操以谲,吾以忠;每與操反,事乃可成耳。今以小故而失信義于天下者,吾所不取也。’統曰:‘權變之時,固非一道所能定也。兼弱攻昧,五伯之事。逆取順守,報之以義,事定之後,封以大國,何負于信?今日不取,終爲人利耳。’備遂行。”

諸葛亮主要是從戰略上認爲益州是用武之地的角度來勸說,法正主要是從“張松內應”等可行性方面勸說,都沒有打到劉備顧慮的“痛點”。唯龐統,從道義的角度指出:兼弱攻昧是“五伯之事”,事成之後“封以大國,何負于信”!如此,才徹底打消了劉備的顧慮。

以此來看,在“詐術”與信義的關系上,龐統是把握得最清楚的一個,這是其高明于諸葛亮、法正之處!

用奇之術,四兩撥千斤龐統另一貢獻是獻出了輕易化解危險局面的謀略。

張松這個“內鬼”被劉璋發現,劉備與劉璋翻臉時,劉備的情況是很危險的。

當時,劉備只有葭萌關彈丸之地,而劉璋擁全蜀之地;況且,占據白水關的楊懷、高沛,統領精銳的白水軍,爲劉備的後患。以常規方法,劉備已陷入絕地。然而,龐統獻策,輕易化解了這一危局。“益州牧劉璋與先主會涪,統進策曰:‘今因此會,便可執之,則將軍無用兵之勞而坐定一州也。’先主曰:‘初入他國,恩信未著,此不可也。’璋既還成都,先主當爲璋北征漢中,統複說曰:‘陰選精兵,晝夜兼道,徑襲成都;璋既不武,又素無預備,大軍卒至,一舉便定,此上計也。楊懷、高沛,璋之名將,各仗強兵,據守關頭,聞數有箋谏璋,使發遣將軍還荊州。將軍未至,遣與相聞,說荊州有急,欲還救之,並使裝束,外作歸形;此二子既服將軍英名,又喜將軍之去,計必乘輕騎來見,將軍因此執之,進取其兵,乃向成都,此中計也。退還白帝,連引荊州,徐還圖之,此下計也。若沈吟不去,將致大困,不可久矣。’”

有許多朋友指出:龐統所獻的上策實際上是下策,過于冒險。不過,實際上看龐統三策的情況就能知道:龐統所獻三策,實際上主要推的只有中策!因爲只有中策才詳細計劃了具體的行動步驟和方法,其余二策都不過是一筆帶過!由此可知:龐統實際所獻者,不過就是中策!

龐統

看起來簡單的計策,背後透露的功底極深。戰略上,先解決後顧之憂。方法上,通過假意回荊州,誘捕二將,然後迅速控制白水軍,既明于心理,又敏于駕馭難度!這裏,不但要有張良的戰略謀劃之能,還要有陳平的陰謀之法,龐統的謀略功底之全面可見一斑!此策,可謂四兩撥千斤,形勢瞬間撥雲見日!

由此來看,龐統的謀略全面性,在諸葛亮、法正之上!

爭議處1:計策是否過于偏激?不過,龐統也有一些存在爭議的謀劃。劉備初入西川,劉璋帶領3萬軍來迎接,雙方在涪城宴會。此時,張松暗中讓法正提出:應當趁機襲擊劉璋!龐統也主張趁機扣留劉璋!然而,劉備認爲這是大事,不可倉促,遂沒有采納此策。

龐統的這個建議引起了後人的質疑。他們認爲:此時劉備在西川恩德未立,恩德未孚,衆心未附,與劉璋決裂的時機遠未成熟;而且,劉璋帶了3萬精兵來相迎,扣押劉璋,必然引起兵變,帶兵甚少的劉備根本就難以善後!他們又指出:後來,劉備攻劉璋時,雒城就圍攻了近一年,成都被圍後,城中吏民皆願死戰,說明劉璋雖然暗弱,但在益州是得人心的,因此,他們皆認爲:龐統此計,過于偏激,過于急躁,有失頂級謀士的水准。

其實,劉備的持重固然是穩重的,更有經驗的,但因此就責龐統之策有誤大可不必。

當時,提出同樣方略的,還有法正、張松。法正、龐統,皆是頂級謀士;張松作爲劉璋的別駕從事對益州各類情況最爲了解;他們皆提出此策,絕不可能是沒有把握的!很大可能是:張松、法正這些“內鬼”,已經准備好了相應的策反工作,劉備或許可以如後來控制白水軍一樣,通過控制劉璋來駕馭局面!只是由于劉備未采納,此策沒有展開;而後來張松暴露後被殺,相關“詳細安排”不再爲人所知罷了!

總之,三個智者都認爲可以實施的方略,即便可能偏于激進,但絕不可能是過于低級的錯誤!

劉備

因此,劉備的持重確實是更加靠譜的、穩重的。但是,若因此就認爲龐統、法正之謀有低級漏洞,那就看低他們了!

此策雖未被劉備采納,而且劉備在未采納此策的情況下後來確實成功了,但是,因此就降低對龐統、法正的評價,認爲高估了他們,這是不應該的。

爭議處2:戰死沙場,是否表明龐統謀略不足?龐統之死,也被很多後人認爲是龐統被高估的重要原因。“進圍雒縣,統率衆攻城,爲流矢所中,卒,時年三十六。先主痛惜,言則流涕。拜統父議郎,遷谏議大夫,諸葛亮親爲之拜。追賜統爵關內侯,谥曰靖侯。”

漢末名將,甚至統帥“親冒矢石”是很常見的。曹操也曾在“矢石交攻之際面不改色”。而劉備、法正,則更是在箭雨下,有過“孝直避箭”的典故:“先主與曹公爭,勢有不便,宜退,而先主大怒不肯退,無敢谏者。矢下如雨,正乃往當先主前,先主雲:‘孝直避箭。’正曰:‘明公親當矢石,況小人乎?’先主乃曰:‘孝直,吾與汝俱去。’遂退。”

所以,雖然曹操等人都認爲作爲高級指揮官“不當親戰”,但實際上,他們也都是常常親自在危險區域指揮作戰的!所以,龐統之死,只能說明他運氣確實不太好,不能說明他無謀,更不應當因此降低對他的評價!

龐統

龐統大約31歲時投靠劉備,開始走上重要崗位,36歲就不幸陣亡。短短五年,“鳳雛”來不及展現其雄才就墜落了,實在令人遺憾!

在短短五年間,龐統表現出的謀略能力、識人能力、用人能力,皆不在諸葛亮、法正之下!很多地方甚至勝過諸葛亮、法正!就才能而言,”鳳雛“足以與”臥龍“並駕齊驅!

龐統沒有被高估!相反他還是被低估了!然而,就個人成就而言,龐統就有點對不起”鳳雛“的名號了!要充分展現自己的才能,除了真的有才能,關鍵還要保重身體健康!