中新社北京5月16日電 題:劉琳:從東方到西方,老舍《茶館》爲何魅力長存?

——專訪北京人民藝術劇院戲劇博物館研究館員劉琳

中新社記者 高凱

一部《茶館》,半部中國話劇發展史。自1958年在首都劇場首演以來,《茶館》在北京人民藝術劇院的舞台上演六十多年,它的“一票難求”甚至成爲一種文化現象。

在締造中國話劇舞台傳奇的同時,北京人藝版《茶館》走出國門,在海外收獲關注與好評,被西方媒體稱爲“東方舞台上的奇迹”。

2024年是老舍誕辰125周年,北京人藝再演《茶館》,以“鎮院之寶”紀念這位傑出的文學家。《茶館》爲何長演不衰?這部京味十足的作品何以令海外觀衆倍加喜愛?一代代演員更叠,如何看待《茶館》的變與不變?中新社“東西問”近期專訪北京人民藝術劇院戲劇博物館研究館員劉琳,請她就這些問題暢談研究與思考。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:北京人藝一直有“郭(郭沫若)老(老舍)曹(曹禺)”劇院之稱。請問老舍帶給北京人藝哪些藝術創作上的特質?

劉琳:老舍帶給北京人藝的創作特質主要有以下幾個方面。首先,他善于從生活中提煉人物和故事,往往只用三言兩語就將一個人物的生活狀態、性格和思想情感刻畫得極其生動。平民出身以及對生活的洞察和理解,使老舍的作品有強烈的現實主義色彩,爲北京人藝的戲劇創作提供了豐富的素材和靈感。

▲老舍先生像。吳嶽 攝

其次,老舍作品語言生動、幽默、有節奏感。前半生不間斷的小說創作使他的語言功力日趨深厚,到創作《茶館》時,他更是輕松幾筆,賦予每個人物洗練、傳神的語言。從《龍須溝》開始,北京人藝的演員們就得益于老舍筆下人物的影響和滋養,在二度創作中又有更適合舞台演出的加工和運用,角色的塑造更生動立體。

第三,老舍的作品關注社會現實和人民命運,具有強烈的時代感。他總是通過對市井人物的生動描摹去反映時代變遷和社會百態,激發舞台工作者無限的創作靈感,其作品在舞台上呈現出深刻的思想內涵和強烈的藝術感染力。

▲觀衆在首都劇場拍攝老舍先生塑像。史春陽 攝

老舍的創作實踐爲北京人藝留下了寶貴的藝術遺産。北京人藝迄今已演出老舍的十部作品,並經由它們在舞台上塑造了衆多經典的藝術形象。從誦讀劇本到表演、服裝、道具等,老舍樂于參與北京人藝的二度創作。他時常單獨約演員到家中深談,小到一個人物的口音應該屬于老北京的哪個區域,大到整部戲的呈現方式,老舍樂于幫助演員深刻理解人物及其生活的時代。每當新戲初稿完成時,老舍總會虛心聽取北京人藝的建議,反複修改直至達到最佳效果。正是這種相互的滋養,成就了一部部令觀衆回味不盡的舞台佳作。

中新社記者:北京人藝戲劇博物館有哪些涉及老舍與人藝互動的代表性藏品,藏品背後有什麽故事?

劉琳:北京人藝戲劇博物館的展品記錄著老舍與劇院的諸多合作細節,其中一件展品是老舍的手繪草圖。當時老舍正在創作《龍須溝》,與劇組人員談及劇中劉巡長的制服,老舍爲此專門畫了一幅各級巡警徽章樣式的草圖,並請夫人送到劇組。

▲老舍手繪《龍須溝》的服裝草圖。 (北京人民藝術劇院供圖)

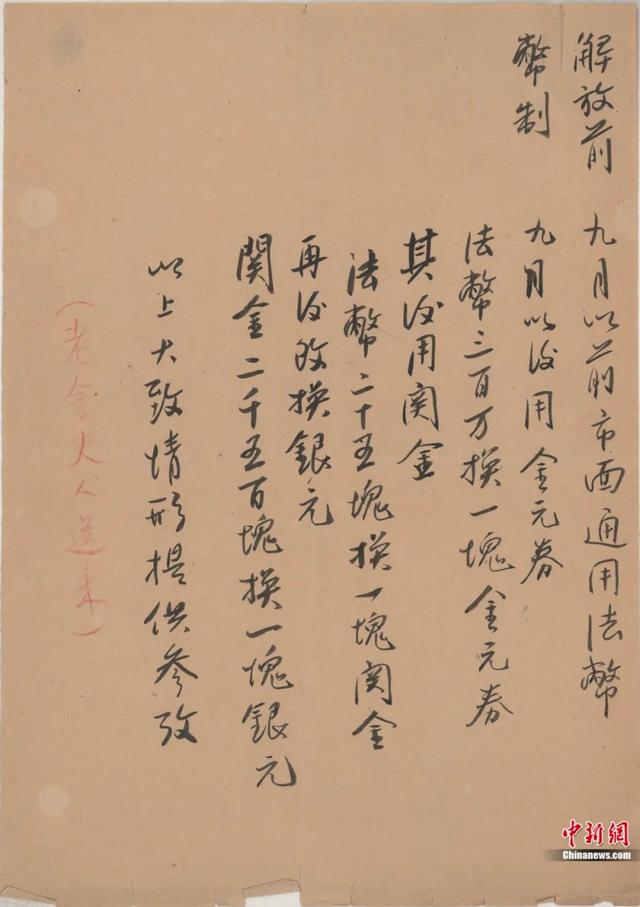

戲劇博物館還收藏著一份新中國成立前錢幣兌換的手稿,這也是出自老舍之手。《龍須溝》第一幕發生在1948年初夏,當時通貨膨脹嚴重,法幣貶值,人們拿到薪水後要立刻換成銀元。這份手稿記錄了當時的錢幣兌換情況,與劇中1949年前後社會大轉折的曆史情節相呼應。這兩件手稿記錄了老舍對劇目二度創作的關注,更體現了他尊重史實的嚴謹態度。

▲解放前錢幣兌換手稿。北京人民藝術劇院供圖

中新社記者:《茶館》于1980年赴歐洲多國巡回演出,完成了新中國話劇的首次出國巡演。您能否談談“出海”對于中外話劇交流的意義?

劉琳:1979年,北京人藝重排上演《茶館》,贏得廣泛好評。很多外國觀衆看後也很驚歎中國有如此高水平的話劇。這種背景下,德國友人烏葦·克勞特和他的父親作爲牽線人,邀請北京人藝參加曼海姆民族劇院建院200周年慶祝演出。

▲《茶館》演出團全體演職員在法國奧爾良市政廳和法國政府官員合影。叢林 攝

北京人藝《茶館》那次巡演之旅自1980年9月啓程,從德、法到瑞士,活動曆時近50天,訪問15個城市,演出25場。從劇場內長時間持續不斷的掌聲,到演出所到之處當地媒體和專業人士的肯定,《茶館》被認爲“征服了歐洲觀衆”,有海外媒體甚至直言其“完美、精湛,無出其右”。

外界能有此評價,我認爲,一方面是由于《茶館》所秉持的現實主義創作方法和整體感使其展現獨特的藝術魅力,從而呈現出不同于西方話劇的戲劇樣式和風貌;另一方面,《茶館》以民族化的表現形式展現了爲全人類所共有的主題,令觀衆産生共情和共鳴。

▲《茶館》在歐洲的演出受到觀衆歡迎。叢林 攝

事實上,自20世紀50年代開始,西方興起一股反現實主義的戲劇思潮,不注重對現實生活的描寫,缺乏情節、形式荒誕。自20世紀70年代起,西方戲劇界覺察到這一思潮的不足,並逐漸轉向。《茶館》的那次外訪恰逢西方戲劇界處于這一探索期,某種程度上,《茶館》的演出令當地一些戲劇界人士重新認識到現實主義戲劇的價值。

“出海”演出提振了北京人藝對堅持現實主義與民族化相結合藝術道路的信心,同時也打開了眼界,看到西方戲劇的創造力,小劇場演出等形式的多樣化,以及藝術在跨越國界、溝通心靈方面的獨特作用。

1980年的外訪之後,北京人藝又在此基礎上,數年後再度攜《茶館》赴境外演出,包括港澳台等地,以及日本、新加坡、加拿大、美國等國,同樣取得了巨大成功。

中新社記者:老舍是“京味兒”作家,北京人藝的創作也深深紮根于中國的文化土壤,如何能令海外觀衆看懂中國話劇,感知中國文化的韻致?

劉琳:讓海外觀衆看懂中國話劇並感知中國文化的韻致,確實是一項具有挑戰性的任務。

語言障礙是“出海”要面對的首要困難,好在當年《茶館》“出海”前做足了准備。烏葦精通中文,熟悉中國文化,他事先看了二十多遍《茶館》,當劇組到達德國時,由烏葦翻譯的德文本已在當地行銷。

▲烏葦和舒雨在演出中工作。叢林 攝

正式演出采用同聲傳譯的方式,烏葦對台詞並非逐字逐句翻譯,而是加入一些必要的解釋,盡可能幫助海外觀衆克服理解上的障礙,從而真正將老舍作品中的北京特色和中國文化元素生動呈現出來。每場演出後,他都會與演員研究如何改進、調整,讓外國觀衆最大程度感受到作品的魅力。

翻譯不是簡單的語言轉換,而是“又一度創作”,譯者要關注到文化背景和欣賞習慣。近年來,北京人藝的赴外演出也通過一些輔助手段,如字幕、演出說明書、展覽等,幫助觀衆更好地理解作品的文化和曆史背景。

▲《茶館》在首都劇場演出的劇照。史春陽 攝

當然,“出海”最重要的還是整個戲劇的呈現。每逢此時,我都深切感受到北京人藝的“一棵菜精神”,或者說團隊精神。這是基于北京人藝長期形成的創作觀念——深厚的生活基礎、深刻的內心體驗、鮮明的人物形象,所有主創要真正做到深入生活,深刻理解作品的文化內涵,才能讓人物在舞台上立起來。

中新社記者:數十年間,《茶館》經曆演員的多輪更叠,如何保持這部作品的魅力?

劉琳:《茶館》的魅力在于其深刻的現實主義精神、民族化的表演手法以及表演的整體感。這部作品通過展現一個北京茶館中的社會百態,生動刻畫了人物形象,揭示了社會現實,讓觀衆深刻感受到中國社會的曆史變遷和文化底蘊。同時,作品還融入了京劇、曲藝等傳統藝術表現手法,讓表演更有民族特色和韻律感。

▲北京人藝話劇《茶館》的演員在首都劇場與觀衆合影。史春陽 攝

經典本身就具備穿越時代的生命力,每逢《茶館》演出,今天的觀衆仍對它倍加推崇,北京人藝的藝術家們也仍在以“致敬經典”的態度追趕和超越前輩們所創造的高度,讓觀衆能夠感受到原作的精神內核和韻味;另一方面也要順應時代,對作品進行適當的創新性發展和創造性轉化,使其更符合現代審美和當代觀衆的口味。(完)

受訪者簡介:

劉琳,供職于北京人民藝術劇院,戲劇博物館研究館員,北京大學教育學碩士。長期從事北京人藝院史及戲劇類藏品的研究與整理工作,參與編輯、出版“北京人藝經典文庫”系列書籍,多次爲焦菊隱、曹禺、老舍、歐陽山尊等戲劇家紀念展及《茶館》《雷雨》等劇目策展、撰稿。