1954年,是新中國成立不久的重要一年。這一年,國家體制上發生了重大調整。原中央人民政府人民革命軍委會總參謀部更名爲中國人民解放軍總參謀部。與此同時,時任總參謀長的聶榮臻因身體原因,主動請辭了這一重要職務。

一職空缺,很快就引發了黨內權力機構的一番思量和評議。身爲軍委主席的毛澤東,自然是這場決策的最終裁定者。而剛剛結束朝鮮戰爭歸國的"人民革命軍總司令"彭德懷,同樣是這一關鍵決策的核心參與者。

然而,在接任總參謀長人選的問題上,毛澤東和彭德懷竟然産生了分歧,打破了此前他們長期保持的高度默契。最終,彭德懷推薦的兩人均被毛主席否決,由毛主席親自延攬了另一位將軍出任總參。

在聶榮臻辭職後,彭德懷首先向毛主席推薦了時任政府副主席的高崗出任總參謀長一職。作爲開國上將之一,高崗在革命戰爭時期就已經樹立了極高的威望。

他不僅領導過陝甘革命根據地,還指揮了包括平津戰役在內的多次重大戰役。高崗毫無疑問是當時最資深的軍事將領之一。

不過,高崗的身份地位已經較爲超脫于單純的軍事領域。因此,彭德懷還向毛主席推薦了第二個人選——時任國務院副總理的鄧小平。

小平同志不僅出身軍旅,在解放戰爭時期也頗有軍功,他更是在朝鮮戰爭中展現出了過人的軍事指揮才能。更爲重要的是,鄧小平作爲黨的核心領導層,已在政府系統工作多年,有資格和實力擔任如此重要的軍事職務。

很明顯,彭德懷的考慮是希望能從黨政最高層的軍隊元老中,選拔一位有豐富經驗和最高威望的人物來主持中國人民解放軍的日常事務。

畢竟,總參謀長不僅負責軍事建設和戰備工作,在特殊時期還可能承擔作戰指揮的重任。因此,不論是高崗還是鄧小平,都是極爲合格的人選。

但是,毛澤東對于這兩個人選的反應出乎意料地淡薄。他首先否決了高崗當總參謀長的建議。

毛澤東認爲,雖然高崗的資曆老到,作爲政府要員又頗有分量,但他缺乏純粹的軍人背景。作爲政府副主席,高崗更多是一位政治家而非軍人。讓這樣一位"文官"來主持軍隊,恐怕難免牽強附會。

對于另一個人選鄧小平,毛澤東的評價則更加複雜。一方面,他非常認可小平同志的軍事指揮才能,認爲小平同志完全勝任總參謀長這個職務。

但另一方面,毛主席也意識到小平同志此時的工作任務已經過于繁重——他不僅是中央政治局常委和國務院副總理,還兼任中央軍委副主席,分管國防和軍隊工作。如果再讓他兼任總參謀長,恐怕會力不從心。

"小同志的確是一位優秀的軍事家,但他已是全國大事之人,真不應該再添重擔去總參謀部了。" 毛主席當時如是說。

既然彭德懷推薦的兩人都被毛澤東否決,那麽最後由誰出任總參謀長這一重要職位呢?

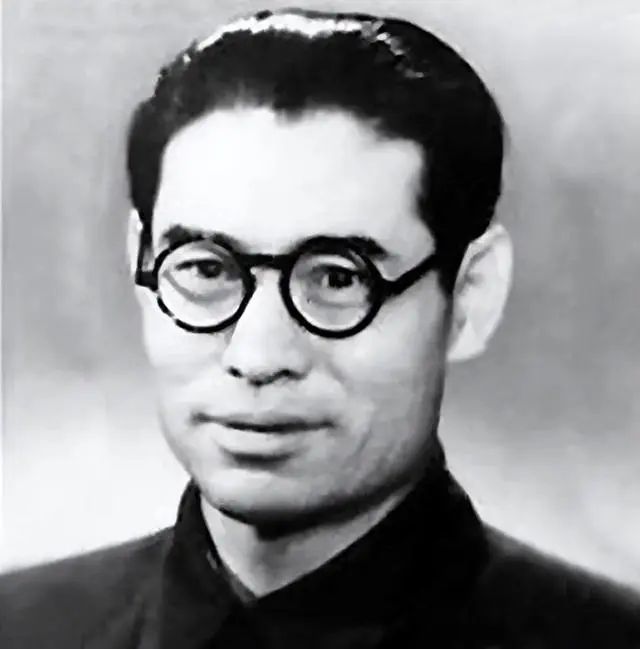

毛澤東在深思熟慮之後,最終決定由老資格的抗戰元勳、時任總參謀部副總參謀長粟裕來擔任這一職務。

作爲中國人民解放軍的元老級將領,粟裕經曆過漫長的軍旅生涯。從參加紅軍的黎城起義開始,到後來的遵義會議。從激戰延安,到南泥灣大捷,再到三大戰役中的淮海戰役和渡江戰役......

這位從未離開過部隊的老將軍幾乎參與了中國共産黨革命武裝鬥爭的全過程。同時,粟裕也是一位高超的軍事指揮家,淮海戰役的勝利就是憑著他的運籌帷幄取得的。

毛澤東選擇粟裕出任總參謀長,絕非僅僅看重他過硬的軍事功勳。更重要的是,粟裕自參加革命以來就一直駐紮在軍隊系統,純粹的軍人背景和經曆正是毛主席所青睐的。

"粟同志只會打仗,只知道打仗。他就是出身軍人,一路在部隊摸爬滾打到現在,我們最需要這樣的將軍來主持總參謀部。"毛主席由衷地表示。

另一方面,毛主席也希望通過委以重任,進一步培養和鍛煉粟裕的領導能力。

雖然粟裕在抗戰時期就已小有名氣,但到新中國成立時,他的資曆和地位還不及已被調往中央任職的一些元老。讓粟裕主理總參謀部,正是毛主席想要給他一個新的發展舞台。

"粟裕同志是名將,以後大有可爲。但他在總參謀部的時間不長,有些軍隊工作還領會不深。我希望他在這個崗位上好好學一學,爲將來扮演更重要的角色打下基礎。"

雖然彭德懷推薦的高崗和鄧小平都未能如願,但最終他並沒有對粟裕出任總參謀長置太多評論。作爲黨內資格最老的開國元勳,彭德懷自然要服從黨中央和毛主席的決定。

不過在此後的日子裏,粟裕與彭德懷之間的確沒能完全遵從毛主席"要好好合作"的期望。由于兩人的性格和作風存在差異,再加上雙方都曾是軍閥舊部,私下裏難免會對彼此存有芥蒂。

這種低級別的隔閡和矛盾,最終在1958年軍委擴大會議上演變成了一場驚心動魄的權力鬥爭。

不過回溯到1954年,當粟裕出任總參謀長時,他和毛主席的關系無疑是融洽的。毛主席這一人事決策,既考慮了軍隊系統的需求,也是對粟裕個人前途的殷切期望。

在毛主席心中,他不僅要圍繞自己重新壯大一支效忠的軍隊,同時也要從中發掘和培養新一代的軍事人才。

這一決策無疑體現了毛澤東別具匠心的治軍理念——既珍視資曆和閱曆,又留有發展和培養後繼者的空間。這份權力才是共和國嶄新政權的最有力支撐,也是開國元勳們用鮮血鋪就的基石。