過去一年,經曆價格戰、流量戰、科技比拼、智駕競賽等一系列喧鬧後,新能源汽車行業正史無前例地站在鎂光燈前。

標志性事件是,今年4月前兩周,國內新能源乘用車滲透率占比達50.39%,首次超過傳統燃油乘用車。換句話說,新能源車成爲多數人的選擇,買燃油車者已經是少數群體。

這意味著,新勢力的造車大門將徹底關閉,汽車電動化上半場格局會愈發明朗,行業馬太效應增強。而智能化,也成爲了國內車企下一賽段的較量場。

這是互聯網造車勢力的機遇,也是全新汽車産業格局塑造、智能供應鏈崛起的機會。正如電動化浪潮中殺出了甯德時代這樣的電池巨頭,智能化溫床也孕育了一批新興的科技創業公司。

比如智能駕駛與智能座艙領域,就出現了地平線與芯馳科技這樣的“汽車科技雙雄”。前者主要在智能駕駛領域,與英偉達、英特爾旗下Mobileye等智駕芯片實力玩家爭奪市場。

芯馳則在智能座艙領域對標芯片巨頭高通。截至去年底,芯馳科技在座艙領域出貨量已經超300萬片,小有所成。

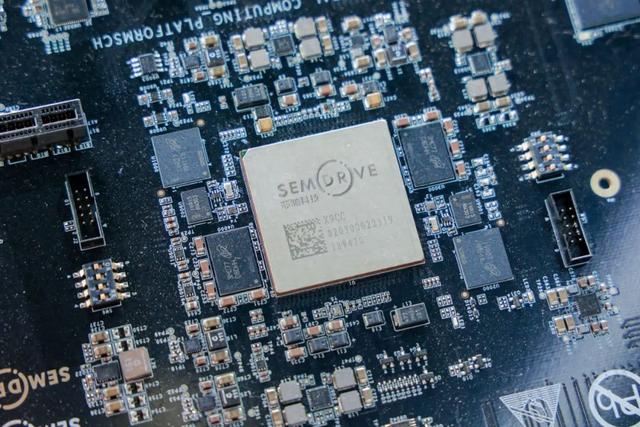

此前,4月在北京車展上,芯馳發布了新一代智能座艙芯片X9CC,AI算力是上一代芯片的3-5倍,還能支持AI語音大模型本地化上車,直接瞄准高通座艙芯片8295的霸主地位。

在座艙芯片之外,整車控制類芯片MCU也是芯馳科技的作戰主場。北京車展期間,芯馳科技推出的新一代區域控制器芯片,直接對標英飛淩、瑞薩電子等國際芯片廠商。

目前,芯馳科技全系列産品出貨量已經超450萬片,覆蓋40多款主流車型。換句話說,在智能座艙芯片和區域控制器芯片的雙重能力堆疊下,芯馳不只做中國的高通,更做中國的英飛淩。

01再好的芯片,也不一定適合所有人

01再好的芯片,也不一定適合所有人 當下,汽車行業形成了“新車發布必言高通8295”的言論,仿佛車企不搭載高通這款芯片,用戶就無法解鎖語音交互、車機屏幕就運轉不起來一樣。

誠然,高性能座艙芯片對車企的確有相當大吸引力。當車企不斷探索AI大模型上車、開發更多艙內AI應用作爲差異化賣點時,擁有30Tops AI算力的高通8295芯片,確實是目前座艙芯片中的標杆産品。

尤其當前車企還未觸碰到座艙AI應用的邊界時,會理所當然地要求,艙內CPU能力、AI算力越大越好。

但酷炫功能的開發基座,也意味著更高昂的成本。高通8295本就價格不菲,數百美元的價格也成爲一道門檻,基本20萬元以上車型才有可能搭載。換言之,高通8295很好,但並非所有汽車品牌都負擔得起。

而從乘聯會零售數據來看,2024年國內2170萬的乘用車銷量中,20萬元以上車型占比三成,而10萬-20萬元車型占比超一半,是更加主流的價格段位。

在智能化浪潮下,這個價格區間車型的需求無法被忽視,同樣需要科技平權。而算力中等、支持語音交互、車機系統操作流暢,就已經能很好滿足區間市場車企與用戶的需求。

芯馳科技副總裁陳蜀傑也觀察到,相比行業過去三四年“AI算力越大越好”的論調,行業對AI算力需求有所回撤。“不是所有車都需要最高的GPU能力,15萬以下車型用現有産品也能有非常好表現,車企的研發成本投入可以更具性價比。”

這種性價比賽道,也是國産芯片創業公司的機會所在。

從供應鏈安全角度而言,陳蜀傑也表示,車企不會只選擇全球性供應商,至少基于兩種平台來開發産品。這種供應鏈彈性機制,也給了芯馳之類的國産供應商成長的機會。

針對主流市場需求,芯馳科技此前推出的座艙芯片家族X9系列産品,出貨量已經超過300萬片,覆蓋儀表、IVI、座艙域控、艙泊一體等應用場景。奇瑞、上汽、長安、廣汽、北汽、東風日産、東風本田等車企,都搭載了芯馳的産品。

從入門級走向旗艦級的座艙應用,芯馳持續叠代産品。去年芯馳發布的第一代AI座艙芯片X9SP,AI算力達8TOPS,已經從算力指標上超過高通的上一代芯片産品8155。

芯馳X9SP還能夠支持車內多模態感知和雲端大模型交互,包括車內的用戶情緒識別、手勢交互、智能導航、主動推薦、自動生成通話摘要等智能化功能均可以流暢實現。

而北京車展上發布的X9CC,是芯馳AI座艙芯片能力的再次進化。

據芯馳科技CTO孫鳴樂介紹,芯馳基于X9SP的第一代AI座艙産品,大部分還是要到雲端去處理大模型應用,而在X9CC上,“芯馳會嘗試把大模型東西放到本地來做,來加快響應速度。”

光庭科技Unreal基于芯馳X9SP一芯三屏旗艦版座艙DEMO

根據官方信息,X9CC單芯片可支持運行多達六個獨立的系統,包含娛樂導航、液晶儀表、中央網關、智能駕駛、智能車控和信息安全等,能夠實現大模型本地+雲端混合部署。

此外,芯馳更前沿的AI座艙處理器X10也已經在路上。該芯片方案可以對大模型技術架構如Transformer等有更好支持,大模型可以完全實現端側部署,打造更加千人千面的AI座艙産品。

02MCU:賽道不性感,但同樣瘋狂在智能駕駛、智能座艙的火熱討論下,車輛控制類芯片MCU賽道顯得不那麽性感。

雪花雖小,但也藏著足以撼山的能量。過去兩年全球性的芯片短缺問題,就集中爆發在MCU領域,一度引起了車企們的集體焦慮。

以往車上的ECU電子部件可以達上千個,但車輛從機械時代走向智能化時代,最重要的特征之一就是ECU的逐漸消亡,高性能的MCU産品則扮演著功能多合一的融合角色。

ECU正在刪繁就簡,逐漸減化爲數百個MCU,MCU進一步集中化,甚至未來的智能車輛架構終局就只剩下一個中央式車輛大腦。這正是電子電氣架構從過往分布式走向中央式的演進趨勢。

目前車企比較典型的電子電氣架構思路是,將整車分爲動力域、底盤域、車身域、智駕域、座艙域五個區域。

其中,車身域功能融合相對成熟,車企會將車門、車窗、車燈等設備的控制功能融合在一起,用1顆高性能的MCU芯片替代過往零碎和分散的小ECU部件。芯馳科技E3控制芯片中的E3118\E3119就具備了這個成熟功能,面向車身域控應用。

芯馳科技産品與市場總監張曦桐表示,爲了更加減少車輛的線束,一些主機廠還會考慮進一步優化電子電氣架構,將五個域中,位置相近、功能相近的功能“合並同類項”。

她進一步舉例道,比如在5個功能域的基礎上,可能會將動力模塊中的VCU、底盤EPB等功能與車身MCU進行融合。

以特斯拉Model 3的電子電氣架構爲例,整車就分爲了中央計算模塊(CCM)、左車身控制模塊(BCM LH)和右車身控制模塊(BCM RH) 三大區域。

這對MCU廠商來說有多個挑戰。一方面是功能的集成,對MCU的性能設計、算力實時性都有更高要求;另一方面,當車身的功能模塊與動力、底盤模塊融合後,整個MCU的功能安全要求也有更高門檻,量産上車的條件更加苛刻。

芯馳科技CTO孫鳴樂也表示,目前,國內市場對MCU産品的需求呈現多元化。比如在區域控制模塊,高性能MCU也會呈現出低、中、高不同層次。而芯馳科技的産品規劃,也主要根據車企整車架構發展趨勢來推進。

4月北京車展期間,芯馳就發布了最新一代區域控制器(ZCU)芯片産品家族,覆蓋I/O豐富型、控制融合型和計算密集型區域控制器,分別面向車身控制、車身+底盤+動力跨域融合,以及超級動力域控等核心應用場景。

其中,旗艦産品E3650采用ARM Cortex R52+高性能鎖步多核集群,將實時性、安全性能大幅提升,且支持虛擬化,片上集成了高達16MB嵌入式非易失性存儲器,具備大容量SRAM和更豐富的外設資源。

當前,英飛淩、瑞薩等國際Tier1也積極朝著這個方向進發。從産品看,芯馳的E3650可以與英飛淩的AURIX TC4x系列、瑞薩的RH850 U2A/B系列MCU直接競爭。

總的來看,芯馳科技推出的MCU芯片産品E3系列,除了用于區域控制器領域外,還可以用于汽車三電系統(電池BMS、電驅、電控)、智能化(智能駕駛控制系統、智能座艙)兩大領域。

比如在ADAS智能駕駛領域,芯馳E3系列産品組合可以平台化支持入門級前視一體機、行泊一體域控制器、激光雷達、高階智駕控制系統等不同級別的智駕應用對MCU的需求,目前已有多個項目量産上車。新産品也已獲得多個頭部主機廠定點,2024年預計出貨將達百萬片。

在電傳動和底盤系統,芯馳的E3系列覆蓋了電驅、BMS、DC-DC,主動懸架等核心ECU,並已經實現穩定的量産出貨。同時,在需要更高融合度的超級動力域控和整車運動控制方面也有所布局。

目前,芯馳科技面向智能駕駛和動力底盤的産品家族,都已經量産出貨。區域控制器部分芯片今年9月也會達到量産狀態。芯馳E3系列産品整體出貨量已超過150萬片。

03競爭最激烈的市場,有望誕生全球性中國品牌在智能座艙、整車控制MCU兩大類別芯片産品雙重驅動下,芯馳科技走出了一條獨特的道路。

“如果國內要找一家做MCU的廠商去對標英飛淩的話,只有芯馳。如果國內找一家座艙芯片廠商能夠去對標高通的話,我們很自信,也只有芯馳。”芯馳科技副總裁陳蜀傑說道。

顯然,在國內車企不斷加碼智能化的當下,本土供應商往往能夠迅速響應車企需求、提供保姆式的本地化支持。

芯馳科技也表示,在開發速度上,芯馳可以幫助國內車企節省5~6個月的開發周期,這種速度的前提是芯馳爲車企前置了相當多的適配工作,比如信息安全解決方案等。這是國際廠商所不具備的本土服務優勢。

另外,芯馳還支持定制化服務,爲車企客戶打造差異化的解決方案,並以靈活合作模式爲客戶降低開發成本。

“現在國內競爭很激烈,車企會有很強烈的‘人無我有’差異化需求,這就需要從芯片底層支持客戶做客制化特點。國外廠商這方面的服務提供會相對困難些。”芯馳科技産品與市場總監張曦桐說道。

從更宏觀角度來看,芯馳這類中國芯片公司的崛起顯然不只因爲國産替代風潮,更因爲國內獨特的競爭環境。

當下,國內汽車智能化的競爭激烈程度,在全球來看都是獨一檔的。在技術快速變革,車企需求相對明確的環境下,頭部芯片公司可以憑借規模出貨量、與車企的大量溝通,可以更敏銳地把握市場風向、洞察行業需求。

芯馳科技孫鳴樂表示,芯馳的每一款芯片産品設計,都需要與車企、IP廠商等産業上下遊進行深度、多輪探討,交流技術和産品落地的可行性。芯馳向36氪透露,公司每推出的一款産品,都已經獲得了車企相關訂單。

換句話說,在競爭最激烈、需求最前沿的市場,國內芯片公司有可能誕生全球性品牌。芯馳科技也有機會成長爲,中國版的小高通與小英飛淩,成爲中國芯片行業的新名片。