張國華的戰略調整及其影響

1947年4月,張國華作出的將軍區主力分爲東西兩個集團的重大戰略決策,引發了一系列迅速且具有決定性的軍事行動。他的決策以精確的戰術布局爲基礎,西部集團負責攻占河西地區,而東部集團則向渦南地區發起進攻。南部集團則向沙河方向發起了強勁的推進。這三路作戰的布局,使得部隊能夠在短時間內連續攻破多個重要城鎮,包括一些戰略要地。

在西出河西的行動中,部隊以迅雷不及掩耳之勢突破了蔣軍的前線防禦。由于地形的熟悉和充分的前期偵察,張國華的部隊能夠巧妙地利用地形遮蔽,夜間行軍,日間伏擊,多點同時突破,使得蔣軍猝不及防。東擊渦南的行動同樣高效,部隊利用當地複雜的山地地形,通過山道秘密接近敵軍要塞,采取突然襲擊的方式,成功奪取了渦南地區的幾個關鍵位置。

南下沙河的戰役則展示了部隊的機動性和戰術靈活性。部隊在移動中不斷調整戰術,對沿途的小鎮進行快速攻占,且每一次攻擊都力求在最短的時間內達成戰鬥目標,以減少自身的損失,並迅速向下一個目標轉移。

在這一系列操作中,部隊對蔣軍保安團隊發起了致命打擊,共計殲滅蔣軍保安隊伍3000余人。這種高效率的戰鬥執行力,不僅令蔣軍的地方守軍感到前所未有的壓力,同時也大幅削弱了敵軍的戰鬥意志和組織結構。隨著城鎮的連續失守,第6綏靖區的軍事指揮部陷入了混亂。

攻打尉氏城

在1947年4月14日的夜晚,張國華指揮的部隊已經緊逼尉氏縣城。根據戰略部署,他們計劃通過多點同時進攻的方式,迅速拿下這座關鍵城鎮。34團被指派爲主攻部隊,負責突破城西的防線。而一個營則從南門發起進攻,特務團則分配到東門和北門,形成對城鎮的全方位包圍。

夜幕下,尉氏縣城的守軍並不知道他們即將面臨的是一場精心策劃的攻勢。張國華的部隊在周密偵察後,選擇在夜間低能見度的條件下發動攻擊,以減少己方的傷亡並利用敵方的不備。

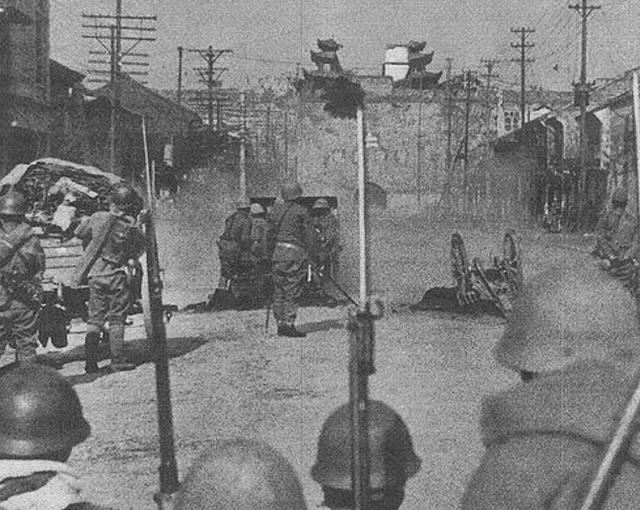

隨著夜幕深沉,34團主力迅速向城西的守軍發起猛烈的攻擊。這支部隊以迅雷不及掩耳之勢,破壞城牆防禦設施,利用梯子和繩索快速越過城牆。與此同時,南門的營也開始行動,他們使用爆破包和手榴彈清除門前的障礙,強行打開城門,迅速進入城內,與城西的部隊形成內外夾擊之勢。

在東門和北門,特務團也不甘落後,他們分兩路進攻,一方面壓制敵軍火力點,一方面迅速推進,以切斷城內的任何可能的援軍路線。這種多點同時進攻的戰術迅速壓垮了守軍的抵抗意志。

爲了確保城市的快速攻占,並防止蔣軍的援兵,張國華還特別安排了29團守在城西的大橋上,阻截可能從外部趕來的增援。29團在大橋設立重機槍和迫擊炮陣地,構築了堅固的防線,確保任何試圖接近城鎮的蔣軍部隊都無法順利通過。

戰鬥于4月15日淩晨2時打響。尉氏城內的守軍在突然的夜襲中陷入混亂,多點同時的強力攻勢使他們難以有效組織防禦。只經過兩個小時的激戰,到了4時,張國華的部隊已經完全控制了城鎮。戰鬥的結果是顯著的,俘虜了47名敵軍守軍,繳獲了29件各種武器。而未被俘的其余守軍,在夜色的掩護下大多選擇了逃離戰場。

不斷推進擴大戰果

在攻克尉氏縣後,張國華的部隊不斷推進,以迅雷不及掩耳之勢擴展其控制範圍。4月17日,第29團在完成對尉氏縣城西大橋的阻擊任務後,整隊歸建,進行了短暫的休整和補給。隨後,張國華率領第34團和特務團繼續執行南下作戰計劃。4月25日,這支兵力強大的部隊開始向南襲擊西華城。

到達西華城時,張國華發現這裏的蔣軍守軍異常薄弱。由于之前的快速攻勢和對周邊地區的控制,蔣軍在河西地區的兵力已經大大削弱。第34團和特務團的士兵們迅速展開行動,幾乎未遇到實質性的抵抗,很快便占領了西華城。這座城市的占領進一步加深了張國華部隊在當地的影響力,同時也切斷了蔣軍在該區域的可能增援線。

緊接著,4月26日,張國華沒有給部隊過多的休息時間,繼續命令部隊前進,目標是扶溝城。同樣,扶溝城的蔣軍守備同樣薄弱,部隊在進城時幾乎未遇到任何有組織的抵抗。第34團和特務團迅速控制了城市關鍵設施和行政中心,確保了對城市的完全控制。這一系列迅速的戰役不僅顯示了張國華的戰術決斷力,也體現了其部隊的高效執行力。

經過短暫的整頓和對占領區域的鞏固,張國華的部隊繼續展開其戰略布局。5月7日夜晚,部隊打下了洧川,這是一次在夜間發起的快速攻擊,利用了敵軍夜間警戒松懈的優勢,部隊迅速突破了城鎮的防禦。洧川的戰鬥雖然略顯激烈,但由于張國華精心策劃的突襲策略,敵軍很快就陷入了混亂,無法有效地組織防守。

張國華的民政政策與群衆基礎

張國華領導的部隊在戰鬥中不僅關注軍事戰略,還非常重視政治工作和民生問題,這使他們在豫皖蘇邊區深受民衆歡迎。部隊在攻占城鎮後的操作程序中,首先確保的是廣泛宣傳政策以及安撫民衆,其次是維護嚴格的軍紀,以穩定社會秩序並保護民衆的權益。

在攻占睢縣後,張國華的部隊采取了一系列有效措施來穩定當地情況並建立良好的民衆關系。首先,他們開放了當地的糧倉,向困難家庭分發糧食。這一政策不僅緩解了民衆的急需,也顯示了部隊與民同心的態度。爲了確保這些措施得以順利實施,部隊在城鎮中設立了多個救濟點,方便居民領取救濟物資。

部隊還派出政治工作隊伍進入社區,與居民進行面對面的交流,解釋解放後的政策方向,特別是關于土地改革和減免租稅的政策。這些政治工作人員還組織了群衆會議,邀請居民發表他們的意見和需求,同時解答居民對新政策的疑惑,以消除民衆對于新政權的顧慮。

在維護軍紀方面,張國華對部隊的要求非常嚴格。他明令禁止任何形式的掠奪行爲,嚴禁侵犯民衆利益。任何違反軍紀的行爲都會受到嚴厲的懲罰。部隊中設有專門的軍紀監察小組,負責監督士兵行爲,確保所有人員遵守規定,保護民衆財産安全。這種嚴格的軍紀措施有效地提升了部隊的形象,加強了民衆對部隊的信任。

此外,爲了進一步加強與民衆的聯系,張國華還指示部隊在閑暇時幫助村民進行農活,如修理水利設施、建設村路等基礎設施項目。這些實際行動大大改善了當地的生活條件,同時也讓部隊與民衆之間建立了深厚的情感聯系。

戰略影響與長遠意義

在張國華領導下,部隊在攻占城鎮後,會立即轉入民政工作模式,首要任務是恢複和保障民生,穩定社會秩序。部隊在戰後不久便開始重建工作,修複戰爭破壞的基礎設施,如交通路線、橋梁和公共設施,這些都是恢複正常社會運作的重要條件。此外,部隊還會在當地設立臨時醫療站,提供必要的醫療服務,尤其是對戰爭中受傷的平民進行救治,這些行動極大地提升了部隊與民衆之間的關系。

同時,張國華注重農業生産的恢複,因爲農業是當地民衆的主要生活來源。部隊會協助農民清理戰爭遺留的地雷和彈藥,確保農田可以安全使用。還會組織種子和農具的分發,幫助農民恢複生産,確保食品供應的穩定,減少戰後饑荒的發生。這些措施不僅爲恢複和發展當地經濟打下基礎,也增加了民衆對新政權的信任和依賴。

教育和政治宣傳也是張國華重視的方面。他明確提出要在解放區開展文盲教育,提高民衆的文化水平,通過教育讓民衆了解新政權的政策和理念,增強他們對中共領導的認同。部隊中的政治工作者會在村鎮中舉辦講座和學習班,教育民衆如何通過合作社和其他集體經濟形式提高生産力,從而提升生活水平。

這些政治和民生措施的實施,使得張國華部隊在豫皖蘇邊區不僅是解放者的形象,更是民衆生活改善者的角色。因此,當劉鄧大軍在後來的大別山和淮海戰役中需要地方支持時,張國華之前的工作爲他們贏得了廣泛的民衆基礎。這種民衆的支持轉化爲物資供應、情報共享乃至直接的兵員補充,極大地促進了中共軍隊的戰鬥效能。

在張國華的這些政策和措施指導下,創造了一種有效的民軍合一模式,這種模式在中共後來的多次重要戰役中被不斷複制和推廣,成爲爭取民心、穩定根據地的重要戰略。

《井岡山上走出的“井岡山”——張國華傳》