所謂“夏曆”,就是夏朝的曆書,比之更早的曆書,按照尚書記載,就是帝堯時代的曆書。

尚書堯典記載:帝堯說“咨!汝羲暨和。期三百有六旬有六日,以閏月定四時,成歲。允厘百工,庶績鹹熙。”其中,“期三百有六旬有六日,以閏月定四時”的表述,顯然說明帝堯時代已有“陰陽合曆”。

所謂陰陽合曆,就是調和陰曆與陽曆的曆法。月亮圓缺1周曆時約29日12小時,圓缺12周約爲354天,因此必須要“置閏”才行,否則就與陽曆誤差越來越大。故而,古人綜合考慮之後,調和了兩種曆法,這就是陰陽合曆。

問題在于:陰陽合曆既適應農時,便于指導農業生産,又方便記時,無疑是一種非常高級的曆法,那麽4000年前的帝堯時代,中國人真能創造出如此高級的曆法?對此,考古取得重大發現,印證了史書又一記載。

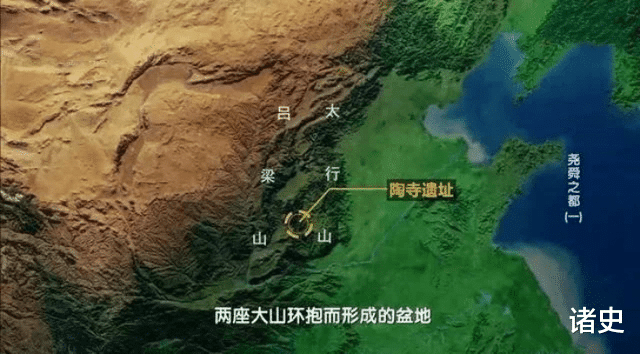

關于堯都平陽,如今學術界普遍認爲在山西襄汾陶寺遺址,相關考證汗牛充棟,本文不再贅言。當然,也有不少學者認爲堯都平陽在山東西部一帶,但相比之下陶寺遺址證據還是要更充分一些。

其中,陶寺遺址的一些重要發現,表明4000年前的帝堯時代,中國的確已有陰陽合曆。

首先,帝堯時代已有一年概念

如今一年的24個節氣,但在帝堯時代,一年卻是20個節氣。陶寺遺址出土的用于立表測影的圭尺,由間隔黑色和綠色格間以紅色道標出刻度,共有20個,其中包括二分二至,以及對夏至日刻度的突出;陶寺遺址觀象台,現代學者研究發現可以觀測到20個節氣,這與圭尺互相印證。

因此可以肯定的是,陶寺先民必然已經掌握太陽曆,大致計算出一年多少天,因爲通過二分二至間的間隔,可以大致算出一年多少天,更重要的是沒有一年的概念,也就無法制定20節氣。當然,如今“回歸年”是以太陽連續兩次通過春分點的時間間隔,1回歸年爲365.2422日,是根據121個回歸年的平均值計算出來的結果。

需要注意的是,無論是陶寺遺址圭尺上對夏至日刻度的突出,還是比陶寺早2400年的河南濮陽西水坡遺址,都顯示古人早已掌握“二分二至”。既然如此,或許早在6500年前,古人已經知道一年多少天。

其次,帝堯時代的對月觀測

相比于陽曆,陰曆起源時間可能更早,也更容易觀測,因爲月亮存在“朔望”,完全不見月亮爲“朔日”,月亮最圓之日爲“望日”,故而觀察月亮塑望非常方便古人記時。

陶寺遺址中,就有一些觀察月亮的證據,除了陶寺晚期出土的“砷銅朔望月小輪”(下圖,銅齒輪形器,筆者懷疑中國齒輪可能起源于此)之外,還有一個極爲奇怪的現象,就是東邊的1號縫隙,根本不可能用于太陽日出觀測。正常來說,古人不會勞民傷財的制造一個無用之物,既然如此有何用途呢?

中國社科院研究員何驽指出:陶寺銅朔望月小輪的出土,證實了《堯典》關于陰陽合曆的存在;觀象台東1號縫隙,應該是用于18.6年一個周期的“月南至”觀測縫,陶寺先民對月亮的觀測,顯然已經極爲深入了。

因此,雖然陶寺遺址沒有留下直接的一年366天的證據,但他們掌握二分二至、以及將一年劃分爲20個節氣等,表明帝堯時代已有將一年定爲“三百有六旬有六日”的基礎。正是在此基礎上之上,隨著數學、天文等的進步,漢朝太初曆才能將一年定爲365.2502日,一月等于29.53086日,這與現代一年時間極爲接近。

同時,在太陽曆的基礎上,古人或許發現月亮12個圓缺與一年時間大致相等,于是爲了便于計時,又將陰曆糅合其中,通過“置閏”讓其與陽曆時間吻合,于是就形成了陰陽合曆。需要注意的是,陽曆才與農業生産相吻合,陰曆根本沒辦法指導農時,中華文明是農耕文明,因此陰曆年的長度必須適應陽曆年長度。

總之,以陶寺遺址反映的天文水平來看,帝堯時代完全可能制定出“期三百有六旬有六日,以閏月定四時”的曆法,尚書堯典沒有說謊。

參考資料:《何驽——陶寺考古初顯堯舜時代的“天下觀”》、《尚書》等

無知,先生,皇曆爲何物?伏羲所創曰曆:吉

這有啥。人家白人已經實地考究出,山海經記載了世界山脈。亞洲歐洲美洲非洲全在其中。什麽叫文明源遠流長。[呲牙笑]