香港大學是香港第一所大學,由1887年成立的香港西醫書苑和香港官立技術專科學校合並而成,孫中山先生就是其中第一屆西醫畢業生。

這所學校有多厲害,對標內地,那可是清華的級別,更有亞洲“常春藤”之稱,朱光潛、張愛玲、何鴻燊都曾在此就讀。

1995年,香港大學設立“榮譽院士”,藉以表達對大學、對學術界以及對社會有重大貢獻之人。

自設立之日起,能拿到這個頭銜的,無一不是學界大拿、商界大鳄、政界精英,哪一個說出來都是響當當的人物。

然而,2009年9月22日,香港大學榮譽院士的頒獎典禮上卻出現了令人奇怪的一幕:所有的社會名流都在等一位農村老太太登場,還得是壓軸。

若你認爲這只是個衣著簡單的教授,那可就大錯特錯了。這位老太太不僅連學都沒上過,這一輩子也就只寫過5個字,可偏偏只有她是全場唯一一個全票通過的榮譽院士獲得者。

她就是袁蘇妹,香港大學一個普通到不能再普通的保潔工。爲什麽她能從一衆社會精英中脫穎而出,令無數飽學之士敬仰?她究竟有什麽過人之處呢?

目不識丁入大學

目不識丁入大學1927年,袁蘇妹降生在一個注定不能享受平靜生活的年代。更不幸的是,袁蘇妹剛出生,母親就離開了人世,這個可憐的女孩一輩子都不知道母親的懷抱有怎樣的溫暖。

家中貧困,母親不在,小小的袁蘇妹從有記憶開始就學著做家務,打掃衛生、做飯刷碗、洗衣晾曬……現在很多成年人都幹不順溜的家務活,幾歲的小蘇妹就已經做得有模有樣了。

小蘇妹最喜歡的事情就是假裝路過學堂,聽那郎朗讀書聲,她無數次夢想自己也可以坐在課桌前聽老師講課,和同學們一起朗誦課本。

但是她知道,家裏的條件不可能支撐她去念書。等到了蘇妹上學的年紀,一位好心人給她資助學費,她終于可以圓夢了。

然而,事與願違,戰火逼近,燒毀了她的讀書夢。

爲了活命,袁蘇妹和父親逃難到香港。陌生的城市,繁華之下更有貧瘠之地,蘇妹憑著自己還不錯的廚藝和針線活艱難糊口。

日子雖苦,但蘇妹心中全是對美好生活的渴望。這樣堅韌的姑娘也在動蕩的時代找尋到了屬于自己的愛情,對方是位手藝很好的專業廚師。

男孩女孩一見鍾情,很快就走進了婚姻的殿堂。還沒建國,封建的思想給蘇妹冠以夫姓,丈夫排行老三,她也被大家親切地喚爲“三嫂”。

所以,她唯一會寫的五個字就是自己的稱號:“袁蘇妹”和“三嫂”。

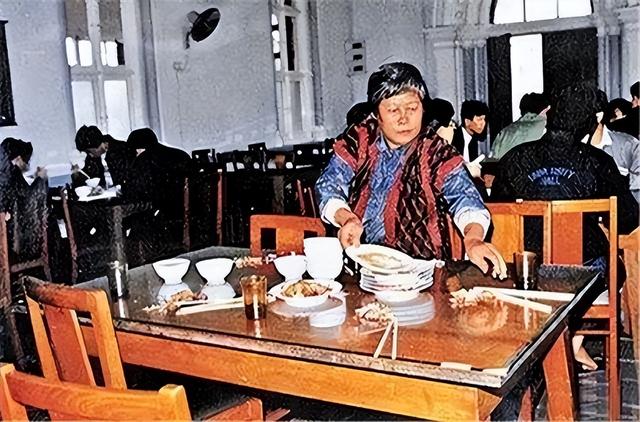

隨著新中國成立,袁蘇妹的生活也更有了奔頭。1957年,丈夫被香港大學聘爲食堂廚師,學校體恤當時的蘇妹沒有工作,特批她可以和丈夫一起到香港大學做活。

就這樣,目不識丁的袁蘇妹終于在而立之年走進了她夢寐以求的書堂,雖然只是做一個小小的雜工,她心裏也滿是幸福。

也許,連她自己都想不到,曾經去不了的學堂,一工作就是44年。

學校食堂的甜點匠工

學校食堂的甜點匠工勤勞的三嫂是閑不住的性子,雖然有雜工的工作在身,她還總是抽出時間來學做各種新奇的菜品。

通過不懈的學習和實踐,三嫂逐漸精通了幾樣特色美食,特別是在各式點心的制作上展現了非凡的手藝。

三嫂精心出品的大顆粒紅豆沙和蓬松又軟糯的馬豆糕,是這群高材生的最愛。當然,爲了拿捏同學們的胃,這甜品的制作過程可是並不簡單。

爲了制作出最佳口感的紅豆沙,三嫂總是細心挑選那些顆粒飽滿的紅豆,仔細清洗後,再用文火慢慢煨煮,直到每一顆紅豆都軟糯可口。

她總能在最適當的時候加入糯米和甜蜜的糖漿,最後淋上一層新鮮椰汁,使其香氣四溢。

至于馬豆糕的制作,同樣考驗著三嫂的耐心和細致。

三嫂需要將馬豆粉與雞蛋、牛奶等材料仔細混合,均勻倒入模具中,然後用小火精心蒸制,還得不時翻轉以確保每一塊馬豆糕都能松軟可口。

有些時候,她還會撒上一些碎杏仁,甜糯中再增一份香脆。

一碗好吃絕佳的紅豆沙背後,是三嫂長達兩個小時的攪拌;看似簡單的馬豆糕更是需要三四個小時的不停翻轉和火力調控。

只是一個小小的餐廳甜點,價錢也不高,但爲了同學們的喜歡,三嫂就願意拿出匠心來打造。好在,三嫂的努力沒有白費,這一份份美食撫慰了一個個學子的心。

“三嫂的紅豆沙是我的最愛,只能在學校吃到,別的地方都沒有。”

“那剛剛出爐的馬豆糕,又松又軟,人間極品!”

這每一口的珍馐美味藏著的,可不僅僅是三嫂作爲廚師的精益求精,還有她作爲母親的愛意溫暖。

是阿姨,更是母親

是阿姨,更是母親明明袁蘇妹自己都沒體味過母親的滋味,但是看到校園裏朝氣蓬勃的孩子時,她好像天生就有了愛人的能力。在她這裏,在外求學的遊子,心靈有了棲息的家。

從起初安排的雜工,到自己爭取的食堂廚師,再到由于年紀大調崗的宿管阿姨,三嫂所負責的工作變化了,但是爲學生服務的真心一直不改。

看到學生們深夜學習,三嫂會送上自己制作的飲品;孩子們如果生病,只要三嫂知道,就肯定能享受到獨家補湯;同學們生活學習上遇到苦悶的事,傾訴的首選對象也一定是三嫂。

即使時光流轉多年,香港十分有名的資深律師陳向榮依舊深深記得一件小事:

那一次他發了高燒,三嫂得知後,便花了好幾個小時,細心地煨制了一碗涼茶給他,希望能幫他緩解病痛。

不知是茶有奇效,還是三嫂的祈福起了作用,竟讓連續幾天高燒不退的陳向榮體溫恢複了正常,他也因此順利地完成了考試。

香港電視台的副行政主席梁乃鵬,也曾受過三嫂的關心。那是他在准備研究生考試的時候,每天學習到深夜,點燈熬油,不辭辛苦。

三嫂看到他燈光下讀書的身影,便在第二天爲他特地准備了一碗蓮子雞湯。在梁乃鵬正爲難解的題目抓耳撓腮時,一碗雞湯被輕輕放到了書桌上。

沒有多余的言語,但鮮美的湯汁配上清涼去火的蓮子,就像是夏日裏的一泓清泉,爲梁乃鵬的勞累心靈帶來了片刻的慰藉和滋潤。

在香港大學的校園裏,像陳向榮和梁乃鵬這樣被三嫂感動的學生不計其數。在無數學子的心中,“港大有三寶,旋轉樓梯、四不像雕塑和三嫂”這句話不是玩笑,而是對三嫂的表白。

當之無愧的名譽院士

當之無愧的名譽院士“拎出個心來對人”,三嫂在港大工作服務44年,經曆的學生一屆又一屆,可她卻能清楚的叫出每一個學生的名字,甚至連當年交往過的戀愛對象也能說上一二。

在三嫂心中,每個孩子都不是匆匆過客,都不是“同學”的代稱,而是一個個鮮活的生命,她愛他們每一個人,而不僅僅是學生這一個群體。

正是這一份獨一無二,讓三嫂也成爲了學生們心中一個特殊的象征,不是會做飯的阿姨,不是心腸有點不錯的陌生人,而是無可替代的家人。

不要說每到畢業季,同學們都搶著跟三嫂去學校的著名建築合影,更有一些小情侶專門回學校和三嫂來拍婚紗照,請那個指導他們愛情之路的“媽媽”來見證幸福。

2009年,已經退休多年的袁蘇妹意外地收到了一封香港大學發來的信件。

在家人的協助下,她才知道這是由當時的香港大學校長徐立之親自發出的邀請函,邀請她參加香港大學“名譽院士”頒獎典禮。

而她,也是第一位不是以教授身份接受這份殊榮的校園工作人員。

在頒獎典禮的會場上座無虛席,許多白發蒼蒼的前學生們在祖國各地不辭萬裏,特地前來見證這一時刻,就像是專門來給媽媽鼓勁一樣。

這項提名是由香港大學的副校長周兆平首先提出的,而這一提議得到了全體投票支持,沒有任何異議,以全票通過。

袁蘇妹萬萬沒有想到自己可以獲得這樣的殊榮,走上領獎台,台下的學生顯得比她還要激動,更有很多學生鼓著掌眼淚就紅了眼眶。

因爲考慮到袁蘇妹聽不懂英文,香港大學特地安排英文頒獎詞之後,還又用廣東話再說了一遍,但其實袁蘇妹雖然出生在廣東,也就在那裏生活了幾年罷了。

香港大學這樣的安排不可謂不用心,但對于香港學子而言,三嫂值得!

2017年,90歲的三嫂離開了人世,引發了香港各界追思,香港大學更是專門發帖表達對三嫂的懷念。

三嫂雖已逝去,但三嫂對于學子的愛與付出將被我們永遠銘記。她不曾做出什麽驚天動地的大事業,但關愛事小,真心無價。

就像劉少奇主席對掏糞工人石傳祥說的那句話一樣:“我們都是人民的勤務員。”

所有工作,只是分工不同,只要這是能爲人民服務的,它就有存在的價值。現在很多高材生找不到工作,可有的時候,不是找不到,而是吃苦下力的不想幹。

其實很多高級藍領的工資比白領工作高好幾倍,可就是有很多學生脫不下孔乙己的長衫。學問學了不用看起來可惜,但學問也並不是只有在固定工作中才能用得上。

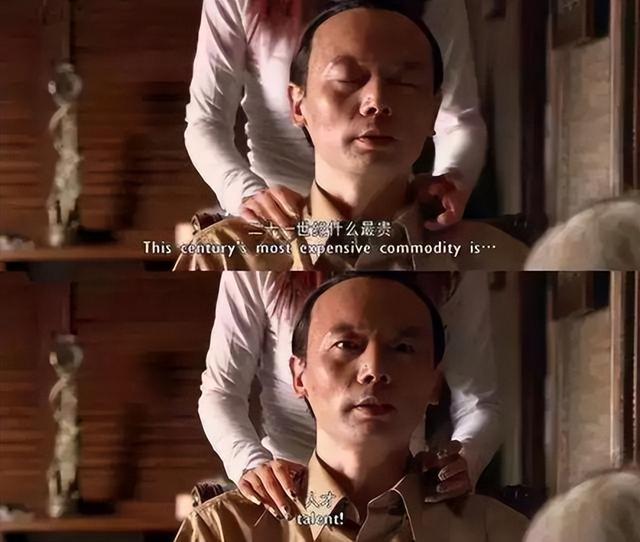

什麽是人才呢?科學家是人才,像三嫂這樣爲學生著想的好阿姨也是人才。您是否認可這個觀點呢?歡迎一起到評論區討論。

(圖片及故事素材均來源于互聯網。未經授權,禁止轉載,侵權必究~)