20世紀60年代中期和後期,基于世界革命的意識形態和維護國家安全的雙重考慮,毛澤東實行既反美又反蘇的“左右開弓”戰略。

在“文革”高潮中,這個戰略進一步發展爲“打倒帝修反”的戰略。隨著捷克事件和珍寶島事件的相繼發生,毛澤東逐漸意識到這個戰略的不足。

誠如楊奎松所言:“在中蘇關系嚴重危機時孤立無援的境遇,和多年輸出革命毫無結果的困惑,使他重新拾起以往的統戰策略。當然,美國這個時期在印支戰爭上的困境以及對抗蘇聯的需要,也便利了毛澤東態度的轉變”。

中國傳遞的信號在1969年初尼克松就職以前,中國領導人已經充分注意到美國在卷入越戰的同時盡力避免擴大戰爭規模的事實,包括:將地面作戰局限于南越,對越南北方只進行空襲,竭力避免對中國國土的攻擊。

另外,早在捷克事件前,毛澤東和周恩來就注意到美國可能調整對華政策的迹象。

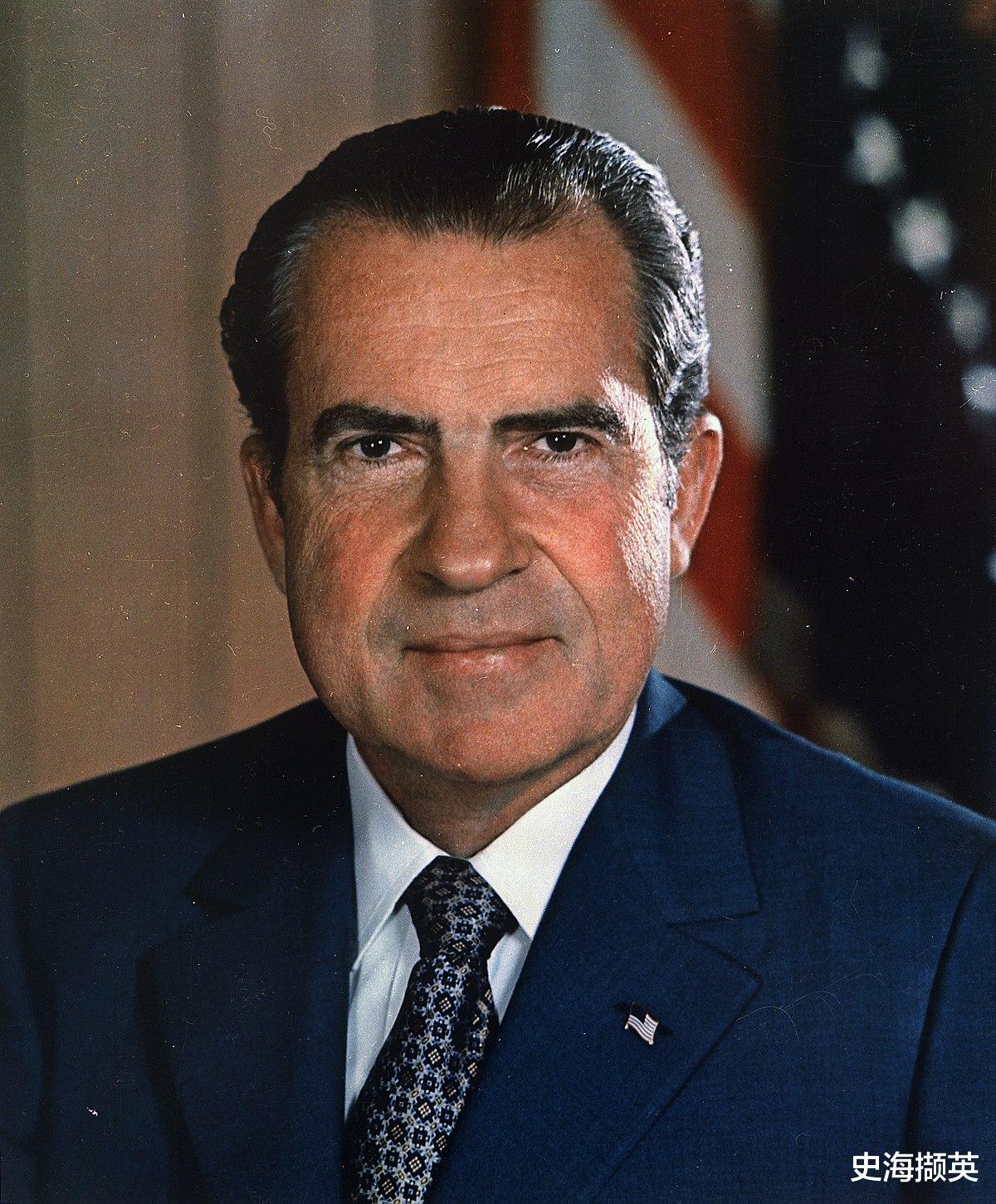

尼克松在1967年決定參選總統之後,在《外交季刊》上發文闡述自己的對華外交新理念,其中談到,孤立中國不符合美國利益,他如當選,將采取主動緩和兩國關系,這篇文章引起毛周二人的高度重視。

理查德・米爾豪斯・尼克松

1969年1月20日,尼克松在其就職演說中再次向中國伸出橄榄枝。毛澤東指示《人民日報》全文轉載這篇演說。國內研究者都把這個舉動視爲毛澤東向美國政府和中國國內幹部群衆發出的意味深長的信號。但是這個信號太微妙太弱,沒有證據表明美國決策者和中國基層讀者注意到了這個暗示。

部分原因是,《人民日報》在轉載的同時發了一篇題爲《走投無路的自供狀——評尼克松的“就職演說”和蘇修叛徒集團的無恥捧場》的評論員文章,對尼克松的演說進行了猛烈的攻擊和辛辣的諷刺,攻擊和諷刺使用的是那個時期國內外早已熟悉的、中國媒體進行革命宣傳時常用的風格。

《人民日報》1970年12月25日頭版刊登了毛澤東于當年國慶日在天安門城樓上與斯諾夫婦在一起的照片,這一天《人民日報》報頭右側刊登的毛主席語錄是:“全世界人民包括美國人民在內都是我們的朋友。”這個強烈的信號,美國人同樣忽視了。

在珍寶島事件後不到一個月召開的九大上,林彪所做的政治報告中“關于我國和外國的關系”部分僅用一段專談美帝,而且說其“越來越走下坡路”;專談蘇修的篇幅則有五段之多。

李丹慧認爲:這個報告以此向美國發出信號:美蘇對中國構成同等危險,但事實上蘇聯被視爲更主要的敵人;中國不會主動在印支戰場上挑起對美國的戰爭。

亨利・阿爾弗雷德・基辛格

九大報告的主要起草人是當時深得毛澤東信任的張春橋和姚文元,因此報告的上述傾向可以說完全忠實地反映了毛澤東的思想。這個信號被基辛格捕捉到了。

1970年12月18日,毛澤東會見了他的老朋友埃德加・斯諾,放出了願意與美國和解的最直接的信息:外交部要研究一下,美國人左、中、右都讓來。爲什麽右派要讓來?就是說尼克松,他是代表壟斷資本家的。當然要讓他來了,因爲解決問題中派、左派是不行的,要跟尼克松解決,在暫時。……尼克松早就說要派代表來,他對華沙那個會談不感興趣,要當面談。他是代表壟斷資本家的,解決兩國關系問題就得同他談。如果尼克松願意來,我願意和他談。談得成也行,談不成也行;吵架也行,不吵架也行;當作旅行者來也行,當作總統來談也行。總而言之,都行。

尼克松後來回憶道,這次談話中毛澤東歡迎他訪華的內容,“我們在幾天後就知道了”。

新的大三角戰略判斷的形成毛澤東外交戰略形成最終判斷和政策的一個重要觸媒,是陳毅等四位元帥做出的戰略結論。

1969年2月19日,毛澤東找中央文革碰頭會成員談話時,請陳毅、李富春、李先念、徐向前、聶榮臻、葉劍英參加,當面布置陳、徐、聶、葉四位元帥“研究一下國際問題,由陳毅挂帥”。但是,四位元帥開始時並沒有能夠領會毛澤東的深意,爲此詢問周恩來:對外方針“九大”報告已經說得很清楚了,爲什麽主席還要他們研究?深谙毛澤東意圖的周恩來做了解釋:“主席布置你們這個工作,說明主席認爲這個問題還值得研究。”鼓勵他們大膽思考,不要拘泥于九大報告的套路。

請陳毅牽頭,既是因爲陳毅長期擔任外交部長,顯然也是因爲陳毅早在1968年12月就在給中央的一份報告中認爲,盡管有越南戰爭,美國的戰略重點沒有東移,依然在歐洲,也不同意過分強調美蘇共同反華的一面,斷定美蘇矛盾不可調和。這個結論當時就引起了毛澤東的重視。

周恩來

在周恩來的安排下,四人從3月5日到10月18日進行了23次戰略務虛討論。

7月11日和9月17日,四位老帥分別將《對戰爭形勢的初步估計》、《對目前局勢的看法》兩份報告送交周恩來,並經後者轉交毛澤東。前一份報告于1969年7月20日作爲中央內部文件下發中央負責人。

兩份報告全面分析了中美蘇三大力量之間的關系,得出了以下結論:

第一,目前國際上客觀存在著中美蘇大三角關系。“國際上兩大階級的對抗,集中地表現爲中、美、蘇三大力量之間的鬥爭。這既不同于第二次世界大戰以前的‘七強’並立,也不同于戰後初期的美蘇對峙。”

第二,中蘇矛盾大于中美矛盾,美蘇矛盾大于中蘇矛盾。“對于美帝和蘇修,現實的威脅是在它們相互之間。”“就中國本身而論,尼克松認爲還是‘潛在的威脅’,而不是現實的威脅。”“蘇修把中國當成主要敵人。它對我國安全的威脅比美帝大。”“蘇修擴張的突出表現之一是拼命發展海軍。海洋原來爲美英所控制,蘇修向海洋大力擴張,引起它和資本帝國主義的新沖突。”“蘇修進行擴張實際是擠美帝的地盤。它力圖和美帝平分秋色,共管世界。美帝則一定要保持優勢。它的世界霸權和霸主的地位不能讓。”

第三,美蘇爭奪大于勾結,矛盾不可調和。“美帝、蘇修互相勾結和互相爭奪,往往在反華的掩護下進行。並不因爲它們的互相勾結而使它們的矛盾有所緩和。相反,它們的互相敵對更爲劇烈了。”

在曆經數月的研討行將結束時,陳毅還特別強調,即使不發生中蘇戰爭,中國也有必要從戰略上利用美蘇矛盾,打開中美關系。

據說毛澤東讀了這兩份報告後未置一詞。但以後的事態間接表明,以上基本結論都被毛澤東接受了,或者說和毛澤東的想法不謀而合,加強了毛澤東已有的判斷。應該說,老帥們的結論對于毛澤東下定聯美抗蘇的決心,是一個不小的推動。

報告還表明,元帥們對中美蘇關系是三角關系而非結盟關系的實質是清楚的,雖然由于當時的政治氣候,沒有明確使用這個表述。

基本上,從1969年10月老帥們完成他們的研究,直到1976年9月毛澤東逝世,毛澤東關于中美蘇三角關系的基本戰略判斷沒有實質性變化,有的只是細節上的變化。

何以判斷蘇聯不會發動侵華戰爭?除了從捷克事件到1969年下半年這個短時期外,對于蘇聯無力發動大規模侵華戰爭(包括對中國核設施的所謂“外科手術”),毛澤東一直有著足夠的自信。

即使在捷克事件中,毛澤東的擔憂也是有限的,他更多地是出于做最壞打算、有備無患的戰術心理,而非對中蘇大戰的不可避免的戰略認知,采取一系列備戰措施的。

冷戰後披露的一系列中外史料以及中外學者據此進行的研究大多表明:珍寶島事件從戰術上講是中方挑起的,其目的包括內政考慮、自衛反擊和試探蘇聯和美國的反應。適度加劇中蘇邊境緊張局勢,在毛澤東看來有助于結束個別地區尚存的武鬥等無政府狀態以及進一步營造反修防修的氛圍,這兩者都是爲九大的成功召開和九大精神的貫徹所必需的。

珍寶島事件

珍寶島事件後,毛澤東在看完一份關于珍寶島事件的報告後說,中蘇交戰“給美國人出了個題目,好做文章了”。還說由于中蘇分裂,美國人由打“兩個半戰爭”縮減到“一個半戰爭”了,美國將根據中蘇各方的利益來考慮並決定自己的外交取向。

這席話表明,雖然挑起珍寶島事件是毛澤東面臨蘇聯不斷在邊境滋事的壓力之下做出的自衛反應,同時也是爲了試探美國的反應,摸清美蘇聯合反華的可能性有多大。

毛澤東不怕打仗,但也絕非好戰。對于蘇聯不會大舉侵華這一點有相當的把握,和他需要進一步試探蘇聯的意圖和膽量也並不矛盾。

珍寶島事件也有威懾的意圖。他的一貫信念是:一切反動派都是紙老虎,你越軟弱,對手就越囂張;和平是鬥出來的,不是乞求來的。

在珍寶島事件後半年內中蘇之間戰爭氣氛劇烈之時,毛澤東關于中蘇大戰可以避免的信心一度有所動搖。但這時元帥們依然認爲蘇聯發動侵華戰爭的可能極低。這是一個英明的判斷,很可能使毛澤東恢複了中蘇大戰可以避免的信心,雖然中國在當時不可能了解蘇聯的決策內幕。

對此還可以補充幾個證據。珍寶島事件後不久周恩來在一次會議上說:蘇聯在最近不可能對中國發動大規模侵略行動,因爲它的東部地區尚未開發,還沒有爲進攻行動建立起可靠的基地。

1969年9月11日周恩來和柯西金在首都機場會晤,達成了維持邊界現狀、雙方邊界駐軍脫離接觸等協議,雙方由此基本摸清了對方無意首先侵略自己的真實意圖,兩國關系有所緩和。

撇開意識形態方面的擔心暫且不談,在國家安全方面,直到去世,毛澤東的憂慮主要有三個方面。其一,擔心蘇聯意圖改變中國的對外政策,把中國變爲近似東歐的衛星國,這是對中國的獨立自主地位的威脅。這種擔憂由來已久,蘇聯的這種意圖在一定程度上也是事實。其二,擔心蘇聯建立包圍中國的勢力範圍:在中蘇關系已經惡化、兩國間極度互不信任且相互之間恐懼很大的既定情勢下,這個擔憂是有根據的。蘇聯確實在這麽做。其三,擔心美蘇之間達成犧牲中國利益的“禍水東引”的妥協,即美蘇緩和其在歐洲的矛盾從而使蘇聯騰出手來對付中國,屆時蘇聯發動侵華戰爭就是可能的了。這個憂慮是有其合理成分的。所有這些,連同意識形態方面的擔憂,就構成了“蘇修亡我之心不死”的全部內容。

美蘇是爭奪還是勾結的判斷1963年以來,毛澤東一直把“美蘇合作,主宰世界”視爲國際戰略格局的主要特征。

這個判斷第一次出現在官方媒體是在1965年6月。這年6月14日,《人民日報》發表評論員文章《把反對赫魯曉夫修正主義的鬥爭進行到底》。文章第一次指出蘇聯對外政策的靈魂就是“美蘇合作”,同時第一次提出了“反帝必反修”的口號。

中蘇交惡的一大根源,就是毛澤東斷定蘇聯已經走上與美國妥協以共同主宰世界的錯路。

在鎮壓民族解放運動、撲滅世界革命烈火和反華的事業中,美蘇勾結爲主,爭奪爲輔;蘇聯是美國的小夥伴、幫凶,但又不甘心這個地位,想與美國平起平坐,共同主宰世界。

1969年9月7日,來訪的羅馬尼亞總理毛雷爾將尼克松意欲改善中美關系的口信轉告周恩來,這時距珍寶島事件已有半年,而周恩來還是沿用此前的一貫思路,說美蘇的對外政策是要聯合起來,主宰世界。

1969年11月21日,周恩來在接見即將出訪阿爾巴尼亞的中國黨政代表團的講話中說:“只講美蘇勾結,不講爭奪,片面性很大……光看到勾結,看不到爭奪,有些國際問題就不能解釋。只有兩個陣營的矛盾的提法就是片面性。對國際形勢的分析都要分析矛盾,怎麽看不到矛盾呢?”這段話表明毛澤東已經基本接受了陳毅等人的分析,放棄了傳統的“美蘇勾結論”。

在毛澤東的堅持下,1973年九月中共十大通過的政治報告再次強調了美蘇爭奪大于勾結的觀點:今天,主要是美蘇兩個超級大國爭霸。它們天天喊裁軍,實際上天天在擴軍。目的就是爭霸世界。它們既爭奪又勾結。勾結是爲了更大的爭奪。爭奪是絕對的、長期的;勾結是相對的、暫時的。

說美蘇爭奪是絕對的和長期的,勾結是相對的、暫時的,就等于斷言美蘇矛盾本質上不可妥協。之所以如此,還在于美蘇矛盾是帝國主義國家之間的矛盾。

中美矛盾比中蘇矛盾的判斷僅僅判定美蘇爭奪的一面大于勾結的一面,並不足以爲中美合作以對付蘇聯提供充分理由。

如果中美矛盾比中蘇矛盾還要大,即美國對中國的威脅比蘇聯構成的威脅還要大,那麽不管美蘇矛盾如何尖銳,中國也絕無可能聯美抗蘇,聯蘇抗美倒是自然的選項。同樣,如果中美矛盾大于美蘇矛盾,美國也沒有任何理由聯華制蘇,而應該是聯蘇制華。

陳世俊

在這個問題上,陳毅等提出、毛澤東所接受的中蘇矛盾大于中美矛盾、美蘇矛盾大于中蘇矛盾的判斷,爲中美合作制衡蘇聯提供了不可缺少的關鍵條件。因爲這兩個判斷必然邏輯地導出第三個判斷:美蘇矛盾大于中美矛盾,這樣一來,蘇聯就成爲中美兩家共同的頭號威脅,中美合作抗衡蘇聯于是成爲必要。

從以上判斷中還可以推出如下判斷:既然美蘇矛盾大于中蘇矛盾,則中國只是蘇聯的第二號敵人;美蘇矛盾又大于中美矛盾,則中國也只是美國的二號敵人;進而美蘇互爲頭號敵人;所以在三角關系中,中國處于美蘇競相討好的最主動地位。這也正是陳毅的推理。于是聯美抗蘇不僅必要,還有了可能,這還意味著,在中美相互利用抗衡蘇聯的博弈中,更有可能是中國利用美國,而非美國利用中國。

美蘇爭奪的重點在歐洲和中東60年代上半期,毛澤東和中共中央一直認爲美國的戰略重點是歐洲。其具體目標,一是鞏固對西歐的控制,遏制蘇聯對西歐的滲透,二是結束蘇聯對東歐的控制,擠壓蘇聯的戰略空間。

1964年到1965年美國全面卷入越戰以後,對于美國的戰略重點是否東移,即與中國爲主要對手,毛澤東一度舉棋不定,一度認爲與美國的戰爭遲早要打。

在他看來,一方面美蘇勾結大于爭奪,其表現之一就是美蘇在歐洲的爭奪趨于和緩,再也沒有發生過類似兩次柏林危機那樣嚴重的危機;另一方面美國重兵卷入越南,其意圖顯然是爲以後發動侵華戰爭准備跳板。

1964年東京灣事件(即北部灣事件)發生後,根據毛澤東指示,對草擬中的第三個五年計劃的重點做了重大修改,從以發展農業和輕工業、改善民生爲主轉爲發展重工業和國防工業,特別是三線建設爲主,以准備應付美國可能發動的侵華戰爭。

在做出美蘇爭奪大于勾結和美蘇矛盾大于中美矛盾的結論之後,美國侵略重點的問題就轉化爲美蘇爭奪重點問題。這種情況下,如果認定重點在亞太,即中國和中國周邊,那麽無論誰在這場爭奪中取勝,都是對中國的威脅。

1965年中美就越戰問題進行的信息傳遞,此後近一年美國在越南的困境的初步顯露和美國恪守不把戰火燒到中國的承諾的事實,使毛澤東對于越南戰爭不致導致中美戰爭有了信心。

在捷克事件、珍寶島事件、美國在越南的困境呈深化和長期化態勢、美國亟欲從越南脫身的迹象日益明顯,以及美國政府不斷向中國釋放善意等一系列事態發生後,以及這些事態促使毛澤東得出了以上所述的關于三角關系的一系列矛盾的基本判斷之後,再堅持說美蘇爭奪的重點在亞太、在中國周邊,就非常勉強了。

這就是陳毅等得出美蘇爭奪重點在歐洲不在亞洲的結論並被毛澤東接受的基本理由。

考慮到美蘇矛盾不可妥協,可以得出進一步的結論:美蘇在歐洲的矛盾也是不可妥協的。

毛澤東得出或接受了這個結論後再也沒有動搖過。鑒于中東的地緣戰略地位、石油儲備和當時中東因阿以沖突和美蘇在其中各助一方所致的長期緊張態勢,他也接受了老帥們把中東列爲美蘇爭奪的第二個重點的結論。

1971年5月29日毛澤東批准的《政治局關于中美會談的報告》提出:“尼克松政府已認清美蘇爭霸的焦點在中東和歐洲,而不是遠東。”

聯美抗蘇戰略的邏輯到1969年底1970年初之際,通過多年來的相互試探、摸底、觀察和思考,中美形成了重疊的戰略共識。

其內容是:無論在相對意義還是在絕對意義上,蘇聯的軍事實力都在上升,而美國在相對下降;就戰略態勢來說,由于實力明顯增強,擴張性依舊存在,蘇聯依然是西方安全的頭號威脅,國際戰略態勢是蘇攻美守;在現階段,中國的意識形態包括革命外交並不構成對美國利益的實際威脅,在地緣政治上對西方也不構成威脅,既沒有這樣的意圖,更沒有能力;在彼此借重平衡蘇聯上升著的威脅方面,中美有共同利益。這些共識完全真實地反映了現實。

雖然在蘇聯威脅的程度和其動機等具體方面,美國決策者不完全同意毛澤東的判斷,以上共識已足以支撐起有實質意義的戰略合作。但是對于美國究竟是否完全放棄了與中國爲敵的意圖,在與美國決策者面對面打交道之前,毛澤東還不能完全做到心中有數。

基辛格第一次訪華時,毛澤東在聽取了周恩來關于他與基辛格第一次會談的彙報後,指示說:“要給基辛格吹天下大亂,形勢大好,不要老談具體問題。我們准備美國、蘇聯、日本、印度一起來瓜分中國。我們就是在這個基礎上邀請他來的。”毛澤東這裏的意圖之一是摸美國的底牌,以便做最後的戰略取舍。

基辛格、周恩來

第二次會談中,基辛格聽完周恩來的上述“天下大亂,形勢大好”以及准備美、蘇、日、印一起瓜分中國的話後,立刻表示:“請你們放心,美國要同中國來往,決不會進攻中國。美國和自己的盟國與對手決不會進行勾結對付中國。中國對付美國的軍隊,可以向北開,擺在別的地方。”至此,毛澤東進一步確信美國沒有威脅中國的動機。

在這次會談以及1971年至1972年中美領導人之間的多次會談中,尼克松、基辛格還向毛澤東、周恩來多次表示了美國希望盡早從越南撤軍、結束越南戰爭的迫切願望,並要求中國方面向越南北方做工作,敦促後者放棄以推翻南越親美政權作爲結束戰爭的條件的立場。

毛澤東由此進一步確認了美國結束越戰的誠意以及無意入侵越南北方、無意從南邊包圍中國的事實,進一步堅定了聯美抗蘇的決心。