引言:很早就想寫響堂山,作爲北齊造像之巅峰代表,響堂山石窟所涵蓋的敘事內容廣度與諸多形制方面的特殊性,都是其他石窟所無法替代的。從今年2月份開始斷斷續續寫了一些文字,中間又去補拍了一些素材,一直到6月份才寫完,恰巧響堂山石窟研究院邀請我去參加他們7月份的研討會,這篇文章正好可以派上用場。字數不算多,但基本上講清楚了我想要表達的內容。此文收錄在《再造像-當代文化視阈下的石窟藝術學術研討會論文集》中。

◆

概 述:響堂山石窟的規模並不宏大,但因與東魏-北齊皇室的特殊淵源,雕刻工藝極爲精湛,且有諸多獨特的形制特征,曆來被中外學者所重視。此文重在探究響堂山石窟造像的表征與特質,包括其背後所折射出漢地對外來文化的吸收與接納;皇室對流行經義的選擇與自我譬喻;本土工匠在面對文化交融時所表現出的創造力,以及呈現皇家造像所使用的造形處理方式。另,對于南北響堂山各石窟的開鑿年代與分期,早有許多考證,結論基本趨于一致,只有細微的差異。主要是北響堂山石窟一期的開鑿時間上限存在分歧,一種說法認爲能早至東魏晚期,另一種說法認爲開鑿于北齊文宣帝高洋在位期間。筆者根據佛像與石窟布局以及紋樣的形制特征,認爲響堂山第一期年代爲北齊時期較爲准確,故此文引用的例證都以這個年代範圍爲基本。以下將從塔形窟、寶珠火焰紋、佛像的造型樣式這三方面去展開闡述。

關鍵詞:響堂山石窟;造像;特質;工藝

一

關于塔形窟的思考

響堂山有許多塔形窟,這是其最顯著的一個特色,即依山岩鑿窟,窟頂有大型的浮雕覆缽以及塔刹。

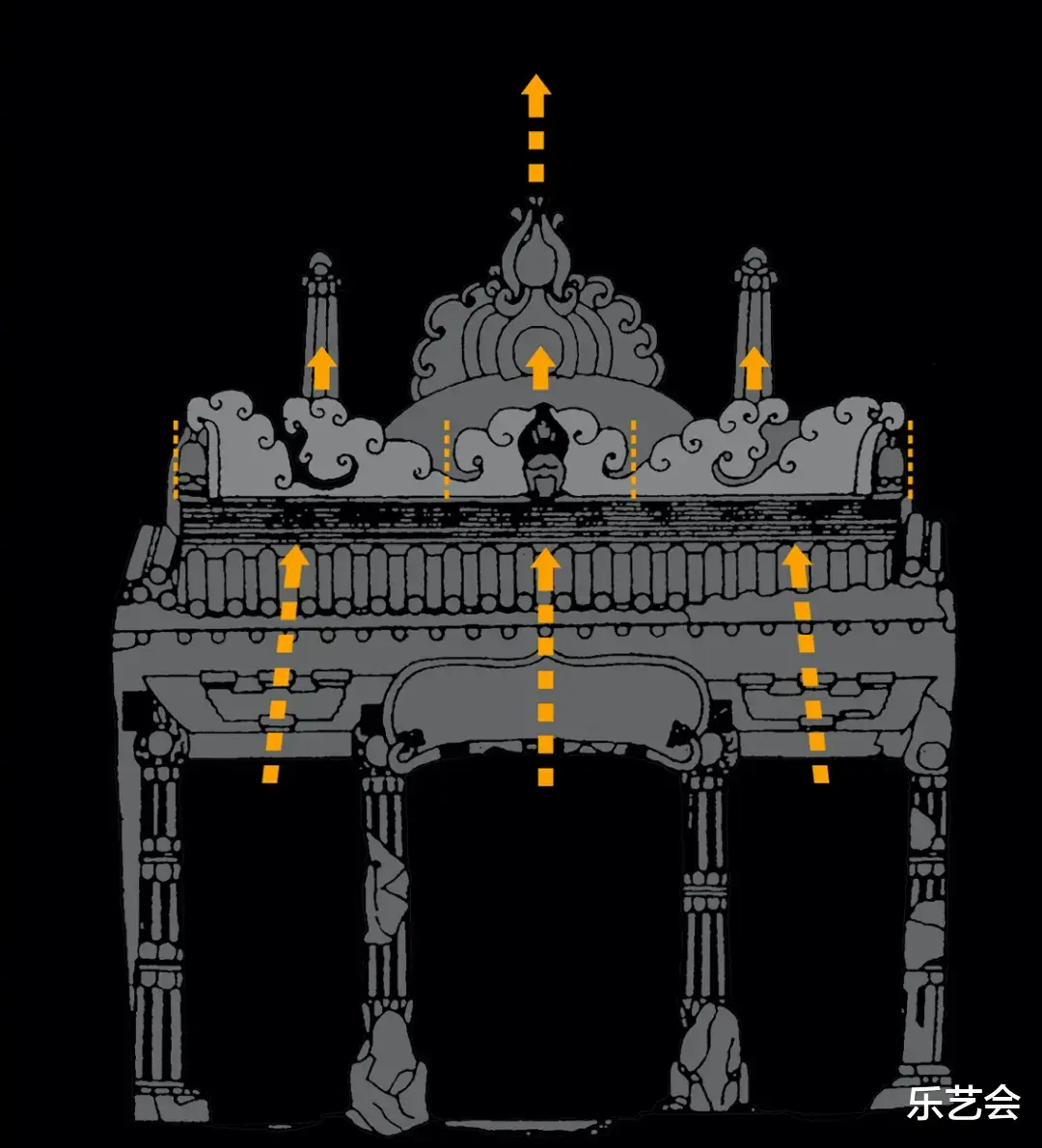

較爲典型的北響堂大佛洞(第3窟)、釋迦洞(第6窟)、雙佛洞與刻經洞(第7-8窟),南響堂第3、7窟以及水浴寺西窟等都爲塔形窟形制(圖1)。這種獨特的結構區別于漢地其他石窟,關于這種塔形窟,此前已被許多學者注意並有相關研究,如1956年王處非先生所著《參觀三處石窟筆記》,韓國學者蘇铉淑所著《寶塔紋的形制與含義》,趙立春著《響堂山北齊“塔形窟龛”》《響堂山塔形窟述論》等。目前學界對塔形窟的含義並未有完全明晰的結論,但塔形窟的結構是受印度影響,這個觀點是趨于一致的。

值得注意的是,印度樣式的影響固然十分明顯,但本地工匠融合創新的成分實則更多,其特殊形制也並非橫空出世,在前朝是有迹可循的。

換一個角度來看,響堂山的塔形窟只是在塔形龛的基礎上所進行的概念深化,把原本是造像龛的區域掏空成石窟了(圖2),所以崖壁之上的覆缽、塔刹以及閣樓式建築還是浮雕樣式,而並非真如印度的窣堵波一樣呈圓雕結構;從形制來講,塔形龛要早于塔形窟,有許多實例來證明這一點,比如公元2-5世紀的犍陀羅造像中就已有覆缽塔式造像龛(圖3),阿旃陀以及埃洛拉石窟中的窣堵波塔身也有造像龛。甘肅出土的一些北涼石塔,上面有覆缽結構的蓮花塔頂,如高善穆石塔、以及早年交河故城出土的一些北涼石塔等;北魏也有許多覆缽塔形龛以及樓閣式塔形龛,如雲岡石窟第2窟東壁、以及第6窟南壁,樓閣式塔型龛是中式樓閣與印度式塔刹結合的典範(圖4)。這時期屬于漢化改制的階段,所以相對于十六國或者雲岡石窟一期造像來看,塔本身的漢式元素更濃重。而北齊政權對于漢化改制較爲抵觸,鮮卑化與西胡化極爲嚴重,統治階層對印度樣式的接納就在情理之中,這也是北齊造像承襲了印度笈多風格而與前朝差異巨大的原因。所以響堂山石窟的塔形龛相對雲岡石窟中的塔形龛而言更爲印度化,其覆缽式塔形窟與閣樓式塔形窟也都有更多印度造型的影子。

但是我們應該看到響堂山塔形窟這些印度式的表征並非體現了其最重要的特質,其核心意義在于總體敘事以及多元融合的構成方式。

把山體當作塔的概念,再在塔身開鑿石窟,內部有塔中心柱,四周有造像龛,裝飾有各種紋樣等呈現出豐富的佛國世界,這種做法在印度找不到與之對應的形制。印度的阿旃陀石窟、埃洛拉石窟中能見到許多覆缽型塔,塔上也有造像龛,但是未有把整個山體當作塔,內部鑿成石窟的例子。

且其外在的造型也並非與印度式的佛塔相同,而是經過了許多改造,比如獨特的三叉形塔刹,以忍冬卷葉與寶珠火焰爲飾,火焰的光華強烈,外側還有寶珠柱,有些還融合了中式鬥拱元素等,這是工匠對其改造加工的結果(圖5-7)。目前還未有發現比響堂山塔形窟更早的例子,所以響堂山的塔形窟的重要意義在于其開創性的把“塔”所具有的內涵與“石窟”所具有的崇佛與禮佛功能結合在一起。表面看只是由塔形龛變換爲塔形窟,但本質上意味著塔形窟開鑿的目的與內部的架構都有其特殊意義,背後體現出流行經義對于皇家的影響,以及皇權與佛教的依附關系,當然,其中還蘊藏著史書中所記載的作爲陵寢的獨特功能。

高氏皇室自東魏高歡篡政開始就一直有用經文來造勢,進而神化自己的身份、穩固自己權力的傳統。如高歡采納幕僚盧景裕們的建議,將當時流行的觀世音信仰經文更改爲《高王觀世音經》,經文中出現多處高王的名字,如:“高王觀世音,能救諸苦厄”,高王即等于高歡[1]。高澄與高洋則受到西域僧人瞿昙般若流支所譯《正法念處經》的影響,同時對北齊皇室影響較大的經典還有北魏時譯制的《大薩遮尼幹子所說經》,以及北齊時流行的《彌勒下生成佛經》等,以上這些經典內容都有一個明顯的共性,即對轉輪聖王的詳盡描述與推崇。以《正法念處經》爲例:“一切諸法,命爲根本,人皆護命,不殺生者,則施其命...彼人若願生人中勝,得轉輪王,七寶具足王四天下”“若願出世,若梵、若魔、若帝釋王、若轉輪王...隨願皆得”等此類描述不勝枚舉[2]。而北齊皇室總是以轉輪聖王種自居,如北響堂南洞的《齊晉昌郡公唐邕寫經記》中有言:“且未聞于三世,我大齊之君,區有義▢不思,家傳天帝之尊,世祚輪王之貴。”經文中提到的不殺生,也能與高歡所受菩薩戒的記載相聯系,[3]菩薩戒最重要的部分便是不殺生。《續高僧傳》:“法上…德可軌人,威能肅物,故魏齊二代曆爲統師…乃下诏爲戒師,文宣常布發于地令上踐焉。”高洋將頭發布于地,讓高僧法上踩踏而過,模仿燃燈佛授記的場景,這無疑折射出高齊皇室將自我譬喻爲佛的意圖。

轉輪王則幾乎直接等同于阿育王。阿育王施土因緣故事早在犍陀羅造像中就已出現,那個往釋迦牟尼缽中施土的孩童就是阿育王的前身。西晉安息的譯經僧人安法欽譯制的《阿育王傳.卷第一.本施土緣》:“佛言我若涅槃百年之後,此小兒者當作轉輪聖王四分之一,于花氏城作政法王號阿恕伽(阿育王),分我舍利而作八萬四千寶塔饒益衆生。”[4]結合近來四川出土的衆多南朝阿育王像來看,可知北齊皇室以及南朝對阿育王信仰十分推崇。

阿育王時代最突出的舉措便是造塔,多稱爲“阿育王塔”。

如《阿育王傳》所言“分我舍利而作八萬四千寶塔”,八萬四千雖爲虛數,但阿育王時代確實鼎力扶持佛教,建寺造塔無數,這無疑對漢地影響深遠。此後南北朝境內所出現的衆多塔形造像等便是在一特殊信仰背景下的産物。如上所述,塔的主要功能實則爲埋藏舍利或者遺物,漢地塔的結構由地面以上的塔與地面以下的地宮組成,地宮主要是埋藏功能,所以響堂山塔式窟形制或許確實與陵藏有關,已有許多史料以及實例來印證這一點,茲舉一例如《續高僧傳》卷第二十八:“寺即齊文宣之所立也,大窟像背文宣陵藏中諸雕刻駭動人鬼”。[5]近年來,北響堂山大佛洞中心柱北壁上方確實發現有疑似陵藏的方形空洞,學界對此已有論述,如劉東光、趙立春等,但它並非真正的陵墓,而是虛葬。

從宏觀來看,在山崖之上開窟造墓,輔以建築結構的做法最早可至埃及中王朝時期的崖墓,此後的希臘、波斯都延續了下來,希臘化時代或略早一點的崖墓可參照土耳其境內的利西亞崖墓群,盡管墓葬與佛教石窟的宗教功能不同,但二者采用的建築形式是類同的。但塔形的含義並非都一定與陵藏有關系,如臨漳出土的一件覆缽塔形四面造像,其形式與響堂山一脈相承,但只是供養之用(圖8),響堂山其他塔形窟也不具備陵藏的功能。

從造型美學來看,響堂山的塔形窟無疑代表了北齊石窟藝術的頂峰。

中國工匠並沒有嚴格按照印度的塔式結構來處理整個造型,而是依循了所要表達的主旨在進行融合創新。以北響堂第7-8窟(雙佛洞與刻經洞)爲例,兩者實際上是本爲一體,只是分成了上下兩層結構,總體爲一個大型的覆缽塔形。雙佛洞開在覆缽中央,窟門裝飾有寬大的火焰紋,與兩旁的寶珠火焰連成一片,一直延伸至最外側山花蕉葉,底下用7層疊澀來襯托,視覺上充滿翻卷飄逸的節奏感,而並未失去穩定。覆缽塔丘外形簡練,無多余裝飾,頂部的塔刹主體則由三枝忍冬葉結合寶珠火焰紋組成,中間一支直立,外側兩支則以優美的弧線往外伸展,有高低錯落感。整個塔形窟的裝飾布局十分和諧,繁密與簡練互相映襯,體現出皇家造像系統中的端莊與華美(圖9)。

再如南響堂第7窟,整個窟形是印度式覆缽塔與中式仿木建築完美結合的典範。底下的前廊外立面爲仿木結構,四柱三開間,窟門楣爲尖拱與兩側的鬥拱相連,窟檐也是仿木瓦壟。頂部爲覆缽塔,其造型與雙佛洞不同,覆缽底端裝飾有三組相互連接的火焰紋樣,金翅鳥居中,這三組火焰的設計實則與底層的三開間構造相呼應,匠心獨具。覆缽頂部爲寶珠及火焰紋組成,兩側有浮雕寶珠柱。總體架構主次分明,多元融合的結果並不突兀,上下關聯,造型簡練而不失精致(圖10)。

內部中心柱的壇基四角用威猛的畏獸來承托,相比鞏義石窟中心柱旁的小型蹲獅而言,這也是一種創舉,顯示了北齊王朝對這種畏獸的喜愛,這類神獸還多次出現在墓葬壁畫與石刻中(圖11)。鞏義石窟也有很多神獸,形態各異,更爲奇特,有很多並不作承重之用;響堂山石窟中的神獸幾乎都在作支撐功能,沒有自由奔放的例子,而且造形都十分統一,沒有五花八門。可見北齊時期的古典美學與北魏漢式靈動灑脫之風不同,氣質的差異體現在這些表征中。

二

寶珠火焰紋的世界

響堂山的塔形窟形態各異,本身已屬特例,然從其構造來看,我們能發現一個非常突出的共有元素,即寶珠及與之相關聯的火焰紋。這種題材不僅僅體現在窟外,在石窟內部則更爲明顯,可以說已成爲響堂山石窟份量最重的裝飾元素,尤其以北響堂最爲突出,其出現的根源以及造型涵義都值得深入探究。

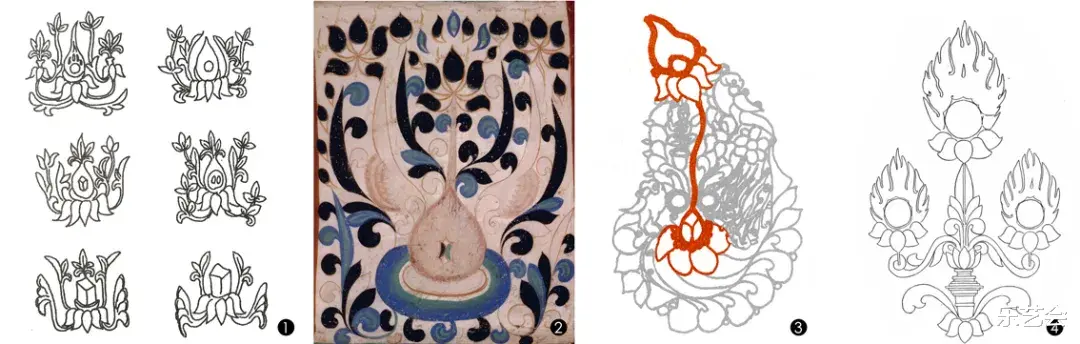

經文中的寶珠是一個較籠統的名稱,其實有多種類型和稱謂,常見的如神珠、明珠、摩尼寶珠等,摩尼寶珠也被稱爲如意珠[6]。寶珠總是與火焰或者光華聯系在一起,如《佛說長阿含經》:“有摩尼珠,名曰焰光”[7],《不空罥索神變真言經》:“摩尼寶珠繞上光焰”[8]。《正法念處經》:“寶珠光明,或青或黃或赤或黑”。[9]從圖像本身而言,摩尼寶珠的特性主要通過火焰光的形態體現出來,有的火焰形狀簡單,只呈現一個頂端有尖角的圓形;有的火焰紋極爲複雜,有豐富的疊加層次,火焰的輪廓線也極有韻律感。而大多數寶珠都承托在覆蓮之上(也有少數爲仰覆蓮),形成經典的蓮花寶珠紋組合。結合它們所出現的場景來看,火焰外形簡單的寶珠紋代表火焰光的初始狀態,而火焰形態複雜的寶珠紋則體現出熊熊燃燒之勢,它們並非是種類的不同,而是同一物體的不同狀態(圖12)。

響堂山石窟的寶珠火焰紋造型之精美,數量之繁多可稱爲北齊石窟之冠,在前朝也難以找到與之比肩的例子,後來所有朝代的石窟造像都未能再現如此華麗的景觀。從宏觀角度來看,這種特色的出現是伴隨著石窟本身的特質而産生的,或者可以認爲塔形窟的形成根源也是其最大的助推力,是彌勒下生與淨土信仰的體現,而彌勒信仰與轉輪聖王信仰有密切關聯。如《佛說彌勒下生經》:“爾時法王出現,名曰蠰佉,正法治化七寶成就。所謂七寶者,輪寶、象寶、馬寶、珠寶、玉女寶典、兵寶、守藏之寶。”蠰佉即轉輪王。又如《佛說長阿含經》:“今此神珠真爲我瑞,我今真爲轉輪聖王”[10]。另外,根據響堂山石窟中的一些局部細節來,其中又或受祆教的影響,如中心柱壁基壇的某些香爐似祆教聖火壇(圖13);有很多神王的手持物爲火焰,這與一般的神王組合不同(圖14);還有整個窟門外框全圍繞一圈火焰紋(圖14);甚至有些忍冬纏枝紋樣中也揉進了火焰紋,如刻經洞窟門上的經典纏枝紋樣,其中已把忍冬葉的末端處理成飄揚卷曲的火焰紋樣,與中間的寶珠火焰紋相互呼應(圖15),這些都是不同尋常的例子。

寶珠火焰紋樣最爲華麗的洞窟當屬大佛洞,尤其是四周窟壁上那些塔形龛的裝飾(圖17)。

工匠爲了呈現這些精美的紋樣,把紋樣以外的石壁都剔除了一層,這一層大約有5-8厘米的厚度,且其余大面積區域並沒有刻畫內容,留白,只是爲了突出這些塔形龛以及這些精美的紋樣。石壁最上層的區域有未雕鑿完工的千佛,原本應該是無數個小坐佛形成浩瀚無邊的佛國世界。工匠對于處理這種大型空間的布局顯得十分有序且克制,主次分明,這讓進入洞窟的禮佛者專注在塔中心柱的主體造像上,在繞塔行進中,四壁的塔型龛爲第二視覺,剛好在他們的視線範圍依次經過。大量的留白也給予了火焰光華極大的騰升空間,有肅穆與神聖感。鞏義石窟那些精美的窟壁浮雕也是這種處理方法,但面積無法比擬,因題材有異,寶珠火焰紋完全不及大佛洞。

從雕刻手法來看,這些寶珠火焰紋看似爲平面浮雕,但實際上火焰的邊緣都是凸起的,這需要在完全雕出火焰形狀之後留出邊緣線,再逐步將邊緣線以內的部分剔除、磨平,讓邊緣凸顯出來,極耗工時。火焰的外形複雜,但其實分爲左右兩部分,以中線大致對稱,在中間有疊加,形成完整的火焰尖,這種處理讓平板的浮雕充滿了節奏感,也讓複雜多變的火焰顯得聚攏而不飄忽,有旺盛的生命力。在其他石窟雕刻中很難見到這樣的細節,體現出北齊皇家工匠對形式美感的極致追求(圖18)。

塔形龛的塔刹是由三枝忍冬卷葉結合蓮華寶珠紋組成,中間一枝直立,兩側枝爲弧形,整個組合呈現出三叉形,寶珠火焰處于頂端,都有覆蓮爲托。塔刹連接在覆缽丘頂的覆蓮之上,也意味著從一個母體覆蓮內再生長出三枝覆蓮,枝葉爲忍冬葉,然後在頂端再生長出三顆寶珠火焰。北響堂雙佛洞覆缽頂上的塔刹也是這種形制,十分特殊。這種三叉狀的塔刹,雲岡石窟中也有多處例子,但只是簡單的叉狀,沒有忍冬卷葉紋樣(圖19);從表現理念來看,在北魏-東、西魏石窟與壁畫中能找到一些近似的例子,如莫高窟第288窟西魏壁畫上的摩尼寶珠圖、鞏義石窟穹頂的浮雕忍冬蓮華寶珠紋樣、河北磁縣東魏墓出土的透雕金飾等,但只是單獨一枝,而沒有呈現出三叉狀(圖20)。綜合來看,響堂山石窟這種特殊的忍冬寶珠紋三叉塔刹或許是采用前朝三塔刹之形制,結合了蓮華化生概念演變而成。

筆者推測這也屬淨土思想的體現。日本學者吉村憐對在《天人誕生圖研究-東亞佛教美術史論文集》中對于蓮華化生現象多有論述,他把這種蓮華稱作“天蓮華”認爲淨土世界所開放的天蓮華具有“生命之華”的機能,同時還能發出光輝,是光明的象征。[11]筆者認同這種看法。願生淨土,托育寶華,蓮華化生的含義對于漢地佛造像的各類圖像組成影響深遠。

還有一個較明顯的現象,即大量的寶珠火焰紋出現在柱頭上,這種柱子應與佛經中經常出現的“寶幢”“明珠柱”爲同一物。如《佛說長阿含經》:“轉輪聖王于清旦在正殿上坐,自然神珠忽現在前,質色清徹,無有瑕穢。時,王見已言:‘此珠妙好,若有光明,可照宮內。’時,轉輪王欲試此珠,即召四兵,以此寶珠置高幢上”。但從功能來說,寶珠柱並非如某些學者提到的只作爲裝飾之用,它當然還具備支撐的功能。

響堂山石窟雕刻有很多單獨豎立的浮雕寶珠柱,如南響堂第7窟與北響堂釋迦洞的塔頂覆缽塔丘兩側(圖21),有學者認爲這種純粹作爲裝飾用途的柱子是受阿育王柱的影響,筆者認爲此觀點有待商榷。

首先,阿育王柱是立于窣堵波塔基的四角,高大宏偉,而南響堂第7窟這兩根立柱是在覆缽丘兩側,較爲矮小,且只是作爲局部裝飾。其次,阿育王柱的頂端都有蹲獅,這是非常重要的特征,獅子作爲護持的涵義,圍繞在佛塔的四周,其總體造型源頭可追溯自波斯。上述阿育王柱這些特征與南響堂第7窟頂上的寶珠柱是完全不同的,若談及與犍陀羅窣堵波的淵源,其造型也有可能是來源于覆缽丘上的裝飾柱,如斯瓦特地區出土的2-5世紀覆缽塔,可見覆缽丘身圍繞有許多直立的小柱形裝飾,分爲兩種柱形,一種柱的頂端有忍冬紋飾,這種特征與南響堂第7窟的寶珠柱接近;另外一種柱的頂端站立著金翅鳥,這也與南響堂第7窟覆缽丘底端居中的金翅鳥相同(圖22)。柱型相近的還有約2世紀阿馬拉瓦蒂地區的窣堵波,挑台上有許多立柱,這些立柱的象征意義並不十分清楚,可能是舉行某種儀式時的支撐柱,但顯然並非阿育王柱(圖23)。響堂山覆缽型塔頂上的柱還有另一種可能,即僅僅只是作爲一種裝飾,爲與經文所對應,營造出大光明的淨土世界,並非一定與窣堵波塔有關。

這種寶珠柱又經常會與龛楣以及頂部的火焰紋組合在一起,形成一個相互連結的空間關系。

關于窟門楣上的火焰紋,顯然來源于犍陀羅以及印度石窟中經常出現的尖拱門,門楣兩端卷起變成鳳鳥的造型都很相似,只不過傳入漢地之後逐漸被改造成了火焰形(圖24),這個改造在北魏晚期就已很明顯。但是窟門兩側豎立起寶珠柱的例子在北魏卻很難見到,東魏偶有例子,北齊才開始大量出現,而響堂山石窟無疑屬于此種形式的引領者。響堂山窟門柱的特殊性還在于將柱與石窟壁分離開來,變成了兩根圓雕柱與窟楣聯結,由此又形成了一個多層空間,這種例子在響堂山有多處。另,山西左權縣“高歡雲洞”石窟也是這種形式,可見都屬于統一體系(圖25)。圓雕的柱底又或采用獅子來承托,這種形式可在漢代建築構件中找到對應,但有外來因素的影響(圖26)。總言之,相對于北魏時期流行的同類型浮雕圖像而言,這樣的柱形無疑更顯皇家威儀。

從制作工藝來看,開始鑿平石窟立牆面的時候就需要把柱子與獅子單獨留出石料來。柱子與地面呈斜角,所以在雕刻柱子之前需要計算好角度,一旦掏空中間、定型之後,難以更改。相比其他常見的石窟門,這種變化耗費的工時不容小觑,這等于是在固定不變的崖壁上掏空出兩頭獅子與兩根柱子,比在石壁上刻出浮雕造型要更爲複雜。

至于寶珠柱的支撐功能,可從南響堂第7窟窟門、南響堂第5窟北壁佛壇基座上的神王龛、南響堂第1窟(華嚴洞)以及“高歡雲洞”等諸多例子得到印證(圖27-30)。

總體來看,寶珠火焰紋與龛楣火焰紋以及佛像背光上的火焰相互輝映,營造出恢宏浩瀚的氣場,使整個石窟空間變得極爲殊勝。

三

佛像造形

開窟實施者在未動工之前就已設想好了窟外的樣式、窟內的架構、佛像的造型、窟壁的裝飾等,這一點從石窟內外互爲關聯的寶珠火焰紋就能看出來。相對于規劃石窟的空間結構而言,佛像的造形處理是一個相對明晰的流程,工匠只需要在設定好的位置把他們雕刻出來就行。但佛像是整個場域中的重點,所有的敘事都是圍繞他們而展開。選擇用哪種表現方式來實現窟主的主旨、佛像的開相與著裝形態如何呈現、以及工藝流程等這些牽涉到操作層面的問題是需要深思熟慮的,盡管有經驗可依循,但響堂山石窟的佛像讓我們看到了工匠的融會貫通能力與把細節做到極致的精神。

作爲北齊皇家造像正統,佛像的造形樣式與細節都值得我們反複咀嚼,其中尤以北響堂大佛洞、釋迦洞最爲可觀。

這類中心塔柱式的大像,通道的空間局促,工匠並不能退到很遠去觀察整體比例,所以在制作粉本的階段就必須考慮周詳,包括在狹小的空間裏讓近距離的人仰視大佛所産生的透視差異,所以粉本一旦在石面上定型是不會輕易更改了。條件所限,在幽暗的窟室裏會肯定會産生照明不足的問題,即使有再多的油燈也無濟于事,而且油燈的數量肯定是有上限的,窟內沒有散熱設備,要解決空氣不流通、粉塵以及高溫等諸多問題。工匠在面對高達十二米的中心柱上的巨大圖稿時,他們根本看不到整體,在動刀雕鑿的時候實際上是等于從局部開始進入,整體的概念只能留存在腦海裏。響堂山石窟有許多三米多的佛像,其視覺比例十分和諧,技巧並沒有多余地顯露出來,高級工藝塑造出輕松與沉著的形態,從整體到每一個腳趾頭的氣息都是統一的,沒有一絲散亂,完全體現出工匠的自信和從容(圖31)。

總體來看,受印度笈多馬圖拉古典美學的影響較大。

佛像的發髻基本上只分爲兩種,小圓錐點狀的螺發與右旋轉式螺發,只有極少數的磨光式發髻;佛衣也主要有兩種類型,一類來源于馬圖拉式的通肩大衣,另一類屬于本土自創的敷達雙肩下垂式;開相恬美、神態甯靜、軀體飽滿勻稱、比例協調等這些都是笈多造像美學的體現(圖32)。

其實整個北齊時代都深受笈多造像樣式的影響,最爲明顯的當屬青州造像。佛像的身形起伏有致,薄衣緊貼在軀體上,有的近乎裸體的形態;佛像的臉形圓潤,眉骨高聳,鼻梁挺直,目光深邃,嘴角有淡淡的笑意。即使如此,青州造像也還是有很多本土化融合的特征,如佛的面相並非與笈多造像相同,而是綜合了漢人的特色;軀體的處理、衣服、紋樣等都經過了本土文化過濾。相比之下,響堂山石窟的佛像實則有更多的本土特征,造像範式的制定者在面對印度樣式湧入時並沒有全盤照搬,在吸納融合中體現出對分寸的拿捏(圖33)。佛像的臉形絕非是印度樣式,相反帶有更多本土特點,眉骨也不如青州造像那樣凸出,有的佛像鼻梁與眼睛的比例甚至已中原人無異,其中或能體現出高齊政權對于胡漢沖突,鞏固集權所做的調和。盡管高齊皇室西胡化極盛,但作爲鮮卑化的漢人,除了利用佛教經義神話自己的身份之外,還在造像上融合漢文化特質,最大限度攏絡民心。

值得注意的是,漢地面相之學對佛像造型所産生的影響。這個觀點,筆者此前已有提及,簡言之,漢地造像可視爲本土面相之學與佛陀三十二相相互融合的産物。

中國人對于相面之術早就有一套根深蒂固的認知,春秋戰國時代已有成熟的相面之術,漢代開始已有十分完備的理論著述,如許負著《相書》,爲最早系統研究面相之術的著作,至魏晉南北朝時期,相面之風尤爲盛行,如《北齊書.皇甫玉傳》中就有著名術士皇甫玉用布蒙著眼給文宣帝高洋摸骨相的記載,“皇甫玉,不知何許人。善相人…顯祖既即位,試玉相術,故以帛巾襪其眼,而使曆摸諸人。至于顯祖,曰:此是最大達官。"[12]關于此類記載有很多,占象算卦相面等都歸于易學範疇,故上至君王下至百姓莫不崇信。至唐宋,關于相面術的著作多不勝數,相書中對于一個尊貴、非凡的面相有大概一致的認定標准,比如頭頂的方圓程度、頂額的形狀、三停五嶽(面部各區域的比喻)的比例以及形態等。《神相全編》中有言:“量三停之長短,察面部之盈虧...左顴爲東嶽,俱要中正,不可粗露傾塌,額爲南嶽,亦喜方正,不宜撇竹低塌,右顴爲西嶽,亦與左顴相同,地閣爲北嶽,喜旺方圓隆滿。”漢人對于理想化面相的理解無疑會影響到佛像的開相,所以這也能解釋爲何漢地的佛造像總與印度有別,即使是在犍陀羅樣式影響最爲深刻的十六國時代,有很多佛像的臉型也還是具有本土改造的影子,而響堂山北齊佛像則愈加明顯地體現了這些特質(圖34)。

石之不朽,可供萬世供養膜拜,工匠必然會在佛首上傾注最多的心血。佛的開相其實就是被工匠精確設定後的最理想化的神態,是智慧、宏大、包容、覺悟之顯現。響堂山的北齊佛像展現出親和、靜穆而華貴的一面,這與其他地區的造像不同。親和是最大的特點,體現在佛像的眼神與嘴角的微笑上,雖然高坐蓮華,但卻感覺與人並沒有距離,眼皮略低垂,卻並不會眯成條細線,而是在平靜地注視你;嘴角的微笑很有分寸,恬淡中帶一點和藹,可見工匠在竭力塑造一種可以全心依托的大覺悟者(圖35)。

從佛衣樣式來看,響堂山石窟的佛像以通肩式大衣與敷搭雙肩下垂式爲主,前者明顯可見印度馬圖拉的影子,但衣紋並沒有體現出馬圖拉式的軀體起伏感,而是平緩地披覆在身上,衣紋的走勢也沒有太多變化,呈U形,柔和地布滿整體。工匠在制造一種對稱、規律、有序的形式感。看似簡單,實際上每一道衣紋都包含了許多精心設計,如大佛洞正壁主佛身上的衣紋,雖然呈左右對稱式,但是按照寬窄間隔錯開的規律排列,一道寬衣紋間隔一道窄衣紋,且兩者還有工藝之區分,寬衣紋爲陽刻,上又刻了幾道陰刻線,打破了寬大僵硬的視覺感;窄衣紋是凹下去的陰刻,簡單幾乎無其他工藝,目的是與寬紋産生簡與繁的對比(圖36)。兩者交錯,在莊重肅穆的氣場中制造出了韻律感,線條本身已不是在表達服裝的自然結構,而是在營造一個平靜又廣闊的場域,“若見諸相非相,則見如來”[13]。這種概括的手法顯然打破了具象寫實的桎梏,與犍陀羅、馬圖拉的通肩式衣紋都不同,是本土匠人對笈多樣式吸納而創新的結果,有中國人對造型藝術的理解(圖37)。

值得一提的是,笈多王朝兩大佛像樣式之一的薩爾特樣式卻並沒有出現在響堂山,那種緊致的,完全體現身形起伏近乎裸體感的佛衣,以及袒露出右肩的衣服都絕難看到,邺城臨漳卻偶見有這種例子,但青州造像卻有大量的薩爾納特式,包括最爲知名的曹家樣。可見高齊皇室對于外來佛像樣式的認同是有選擇性的,審美理念也處于漢地固有思維之內。響堂山的佛像,總體基調十分莊重,姿態端正,即使是菩薩像也完全不如笈多的菩薩那樣具有十足的肉體感,身形只是略微彎曲,顯得優雅、端莊。這些表征都是立足于漢文化環境下被主觀改造的結果。

其中有一類佛衣完全是本土自創,即敷搭雙肩下垂式,有很多學者也稱之爲中衣搭肘式,以及還有偏衫一說等,這些名稱都是後人的總結,其在北齊時確切的名稱已難以考證(圖38)。

這種佛衣的特點是右肩有一片單獨的袈裟,自背後敷搭下來。有學者認爲這是單獨的中衣,而左邊披覆的上衣自背後繞至右腋再搭在左手臂,或者搭在左肩,中衣外露,所以稱之爲中衣搭肘式。筆者認爲這個看法也值得商榷,目前看到這類佛衣右肩披覆的袈裟是否一定是中衣,或者說名稱是否准確代表其樣式,有討論的余地。

這種衣服雙領敞開,露出僧祇支,有的還系有帶子,莊重又有儀式感,顯然是中土的發明,就像褒衣博帶一樣,體現了漢地典律的變動與自主性(圖39)。從目前最可信的例證來看,敷搭雙肩下垂式佛衣最早出現在北齊。有些學者認爲能至東魏乃至北魏,這顯然經不起推敲。持這一觀點的主要依據來自于幾例被認爲早于北齊的造像,例證分別有:龍門石窟普泰洞北壁坐佛,棲霞山石窟中的第18窟正壁右側坐佛,安陽大留聖窟北壁坐佛,濟南四門塔內的四尊坐佛。由于早年對佛像斷代的不嚴謹,很多著作上的年代標注都有差池,以至被學者誤引。上述這些例證都沒有超過北齊,如棲霞山的佛像,能明確到南朝的只有兩尊而已,且爲通肩式的變體,其余大多爲唐宋以後修配,第18窟的那尊坐佛更偏于唐宋;安陽大留聖窟是北魏開鑿,而北壁的坐佛實爲北齊時放入;濟南四門塔的四尊坐佛與塔的年代一致,都爲隋代,關于此不再詳細展開。這種佛衣被認爲與法上改制有關聯,結合其特殊性以及出現的時間來看,此推斷符合情理。無論如何,響堂山石窟中的敷搭雙肩下垂式佛衣可視爲對北齊乃至隋唐佛衣影響最大的發源地。

從工藝的角度來看,響堂山石窟造像可以代表中國石窟雕刻工藝的一流水准,堅硬細膩的石灰岩有利于複雜雕工的呈現,工匠可以逐步雕刻出華麗精巧的細節,這一點與雲岡石窟的砂岩不同。從許多局部可以看到工匠對于大型佛像的形體處理顯得十分放松,用刀沉著、笃定,一組組細密的刀印十分輕松地落在形體結構上,高低錯落,起承轉合之間讓體積感顯露出來(圖40),樸實平緩的刀法帶著一種不著力的高級感。這讓我想起丟勒的版畫,每一根線條在表達明暗的同時也在表達體積,每一根都十分精准,交織出十分可信的立體圖景。大佛的坐姿穩健,手臂自然彎曲前伸的姿態十分松弛,形體的轉折過渡十分自然;華貴的菩薩像,端莊站立,豐腴柔軟的形體充滿智慧與恬淡的氣質。靜態中的衣紋氣韻流動,精心布局的每一根舒緩的線條凝聚了超然廣大的境界(圖41)。

四

結語

響堂山石窟造像作爲北齊石窟藝術的頂峰,其整體格局與石窟的內部架構以及佛像雕刻細節等都統一在華貴而莊重的氣場中,相比同時代其他石窟造像,更顯其殊勝的特質,集中體現了特殊的文化背景、少見的窟形樣式、多元交彙的藝術形態、以及工匠對于印度古典美學的接納與再創造的能力。其中,獨特的寶珠火焰紋樣,華麗壯美,無以複加;本土自創的佛衣樣式與笈多通肩式佛衣相互輝映;佛像有恢弘遼闊之氣度,同時也具備親和細膩之情感,可稱爲形而下的技藝與形而上的主旨完美融合的典範,彰顯了北齊皇家造型美學所能達到的高度。

注釋

[1]唐·釋道世撰《法苑珠林校注卷.第十三卷》第466頁:“具狀聞奏,承相高歡表請其事遂得免死,敕寫此經傳之,今所謂高王觀世音經是也。”北京,中華書局,2003

[2]《四庫全書》,元魏·瞿昙般若流支譯《正法念處經》卷第二:“一切諸法,命爲根本,人皆護命,不殺生者,則施其命。若施命者,施一切樂;第一施者,所謂施命。如是思惟:生天之因,最勝戒者,所謂施命。若願染愛境界勝樂,不殺爲因,彼人則生若梵、若魔、若帝釋王。彼人若願生人中勝,得轉輪王,七寶具足王四天下...若願出世,若梵、若魔、若帝釋王、若轉輪王王四天下七寶具足,隨願皆得”

[3]唐·釋法琳撰《辨正論十卷》:“高齊高祖文宣皇帝(諱洋)降就日之靈,垂望雲之慶,河圖負字......憲章覺者,輕輪王之尊,固是大權應物弘誓利生者也。天保之始請稠禅師,受菩薩戒。”

[4]西晉·安息三藏安法欽譯《阿育王傳·卷第一》:“佛言我若涅槃百年之後,此小兒者當作轉輪聖王四分之一,于花氏城作政法王號阿恕伽,分我舍利而作八萬四千寶塔饒益衆生。”

[5]《續高僧傳卷·第二十八 ·感通篇下·隋京師大興善寺釋明芬傳十》:“仁壽下敕。令置塔于慈州之石窟寺。寺即齊文宣之所立也。大窟像背文宣陵藏中諸雕刻駭動人鬼。”

[6]《四庫全書 》,宋·法雲《翻譯名義集·帝王篇》:“ 有摩尼珠。大如膝

蓋。大論雲。如意珠狀如芥粟。又雲如意珠。出自佛舍利。若法沒盡時。諸舍利皆變爲如意珠。觀經指如意。爲摩尼。天台雲。摩尼者。如意也。

[7]姚秦·佛陀耶舍共竺佛念譯《佛說長阿含經二十二卷》:“有摩尼珠,名曰焰光"

[8]唐.菩提流志譯《不空罥索神變真言經》:“其索兩頭作龍頭狀,繞上火焰...四角台上金剛摩尼珠印繞上火焰...外寶地界上種種色摩尼寶珠繞上光焰。”

[9]元魏·瞿昙般若流支譯《正法念處經》:“寶珠光明,或青或黃或赤或黑”

[10]姚秦·佛陀耶舍共竺佛念譯《佛說長阿含經二十二卷》:“轉輪聖王于清旦在正殿上坐,自然神珠忽現在前,質色清徹,無有瑕穢。時,王見已言:‘此珠妙好,若有光明,可照宮內。’時,轉輪王欲試此珠,即召四兵,以此寶珠置高幢上,于夜冥中,赍幢出城;其珠光明照一由旬,現城中人皆起作務,謂爲是晝。時,轉輪聖王踴躍而言:“今此神珠真爲我瑞,我今真爲轉輪聖王。”

[11]吉村憐著《天人誕生圖研究·東亞佛教美術史論文集》第30頁:“淨土世界所開放的天蓮華具有“生命之華”的機能…是光明的象征。”中國文聯出版社,北京2001年12月

[12]唐·李百藥著《北齊書.卷四十九. 列傳第四十一》:“皇甫玉,不知何許人。善相人,常遊王侯家。世宗自颍川振旅而還,顯祖從後,玉于道旁縱觀,謂人曰:'大將軍不作物,會是道北垂鼻涕者。'顯祖既即位,試玉相術,故以帛巾襪其眼,而使曆摸諸人。至于顯祖,曰:"此是最大達官。"

[13]元魏·天竺三藏菩提流支譯《金剛般若波羅蜜經》:“凡所有相,皆是妄語。若見諸相非相,則非妄語。如是諸相非相,則見如來。”

(學識與精力有限,纰漏難免,敬請諸位批評指正。部片佛像圖片來源于芝加哥大學所做的數字響堂山項目官網,感謝侯楠山提供了許多高清大圖。)