2011年10月30日,北京城內一片沸騰。這一天,53歲的國畫大師楊彥舉辦了一場隆重的婚禮,新娘是一位來自非洲的21歲女孩。

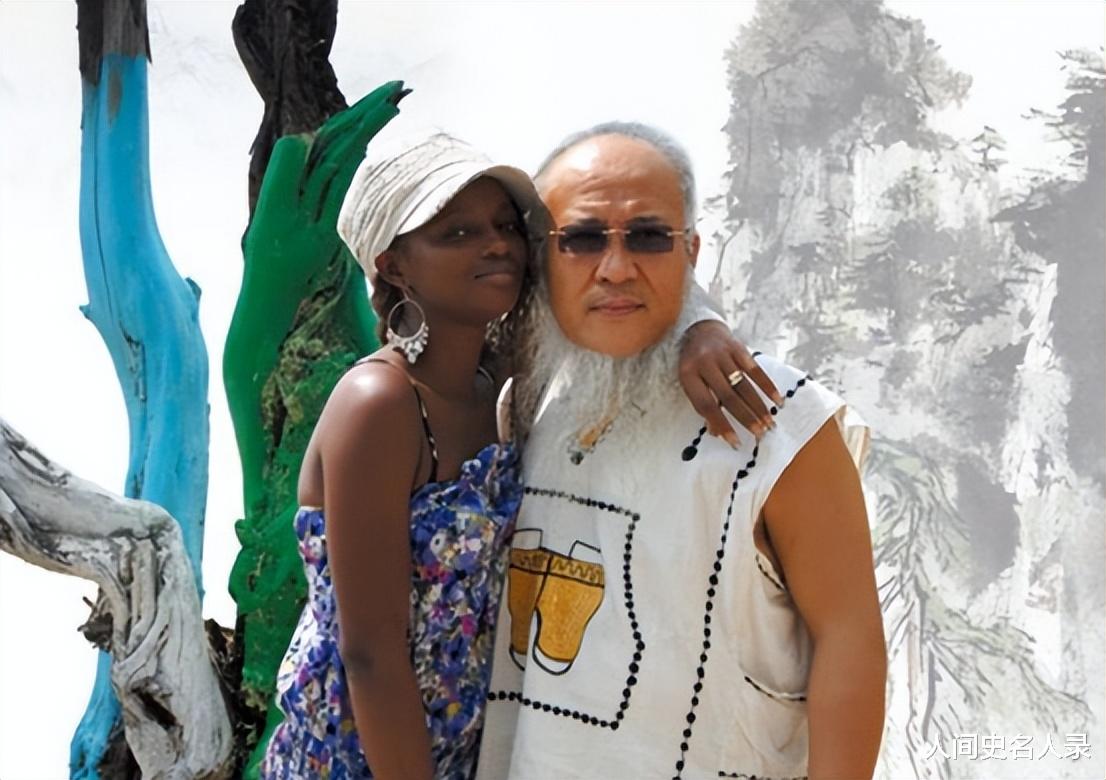

這場盛大的婚禮吸引了超過五萬人的目光,中外媒體爭相報道,賓客中不乏社會名流和藝術界的翹楚。人們驚訝于這場中非跨國婚姻,更震撼于兩人30余歲的年齡差。

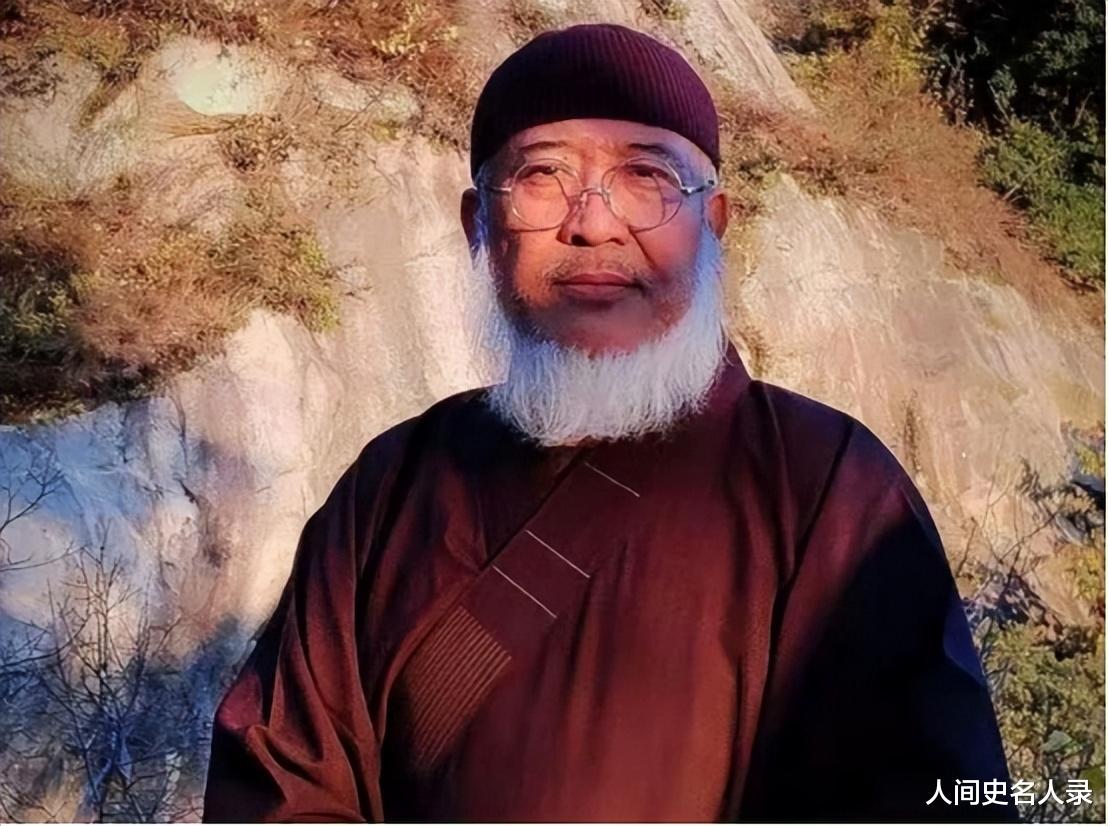

然而,婚禮的熱鬧並未能持續多久。七年後的一個春日,終南山淨業寺的鍾聲回蕩在山谷中。身穿灰色僧袍的楊彥端坐在大雄寶殿前,剃度出家。

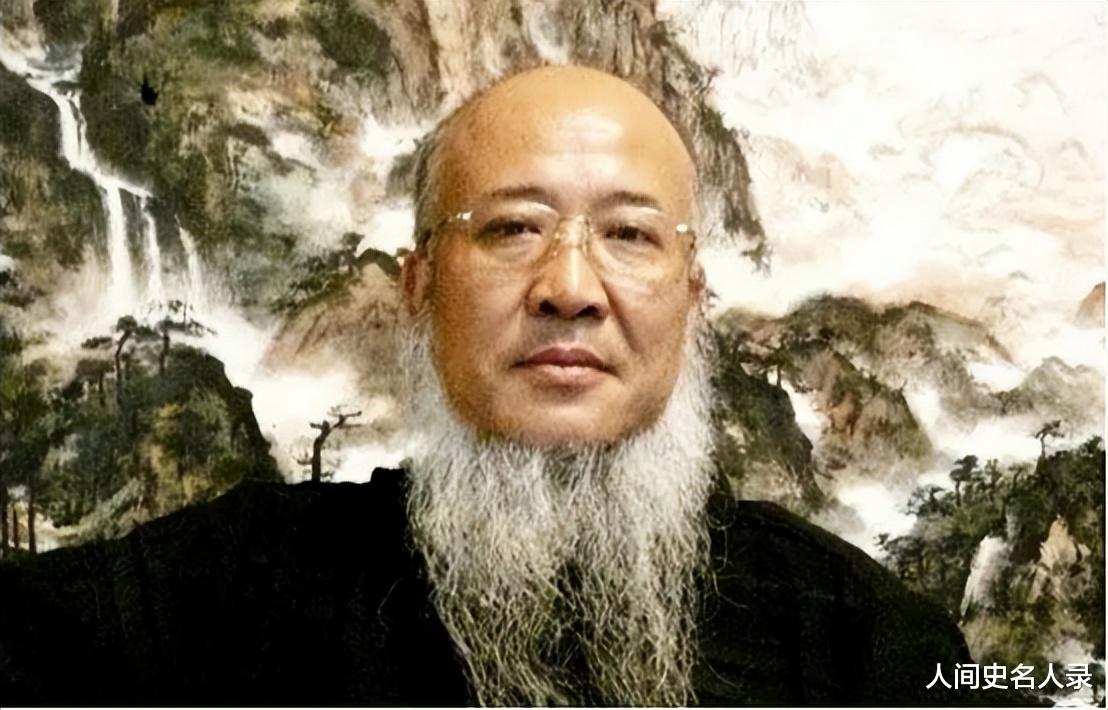

曾經的國畫大師如今法號“釋大覺”,毅然遁入空門。這一消息傳出,立即引發了社會的廣泛關注和猜測。那個曾經爲愛不顧一切的男人,爲什麽選擇在這時斬斷紅塵,歸于佛門呢?

2011年,北京的秋天,空氣中彌漫著清新的桂花香。53歲的楊彥站在自己的畫室窗前,望著窗外紛飛的落葉,心中湧起一陣莫名的期待。

作爲一名在國內外享有盛譽的國畫大師,他的生活一直充滿了藝術的激情和創作的狂熱。然而,在他內心深處,卻始終有一片空白,那是對愛情和家庭的渴望。

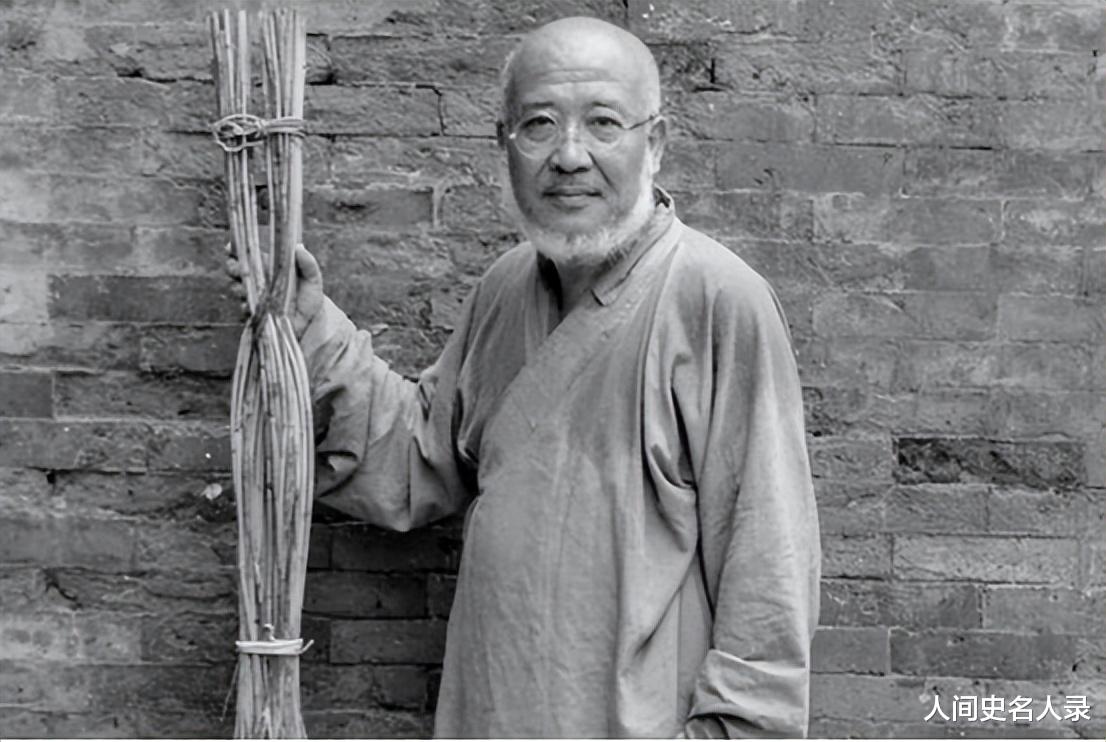

楊彥1958年出生于青海西甯的一個回族家庭,自幼展現出極高的繪畫天賦。6歲時,他在舅舅馬福偉的啓蒙下,便能臨摹《芥子園畫譜》,在當地引起轟動。

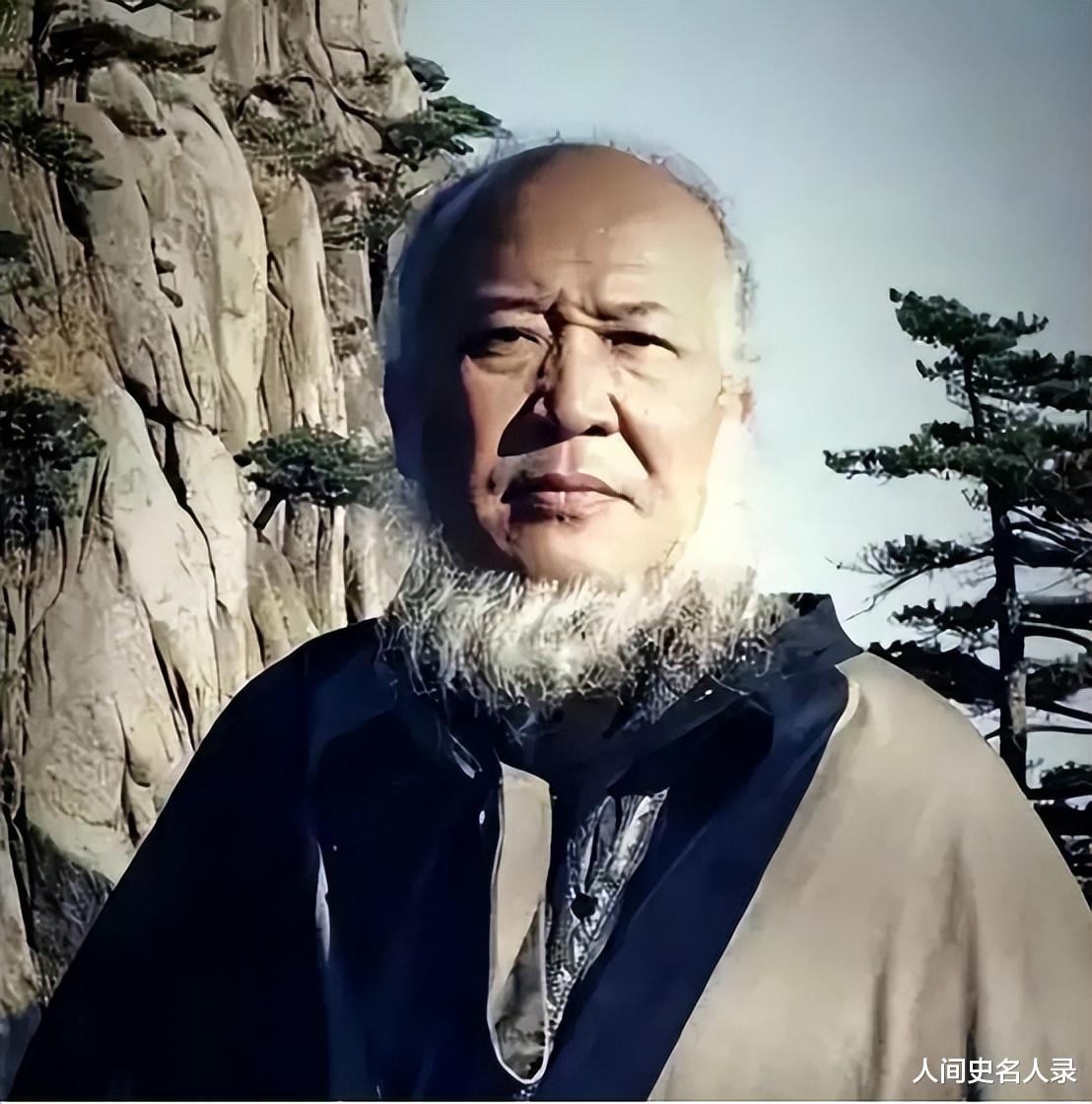

20歲時,楊彥拜入華拓先生門下,學習國畫。29歲時,他轉拜齊白石的弟子李可染,繼續深造。十余年間,他遊曆大江南北,以大自然的美景爲靈感,創作出衆多震撼人心的作品,如《黃山圖》《海底系列》等,贏得了“當代張大千”的美譽。

盡管事業上取得了巨大成功,但楊彥的個人生活卻一直孤單。家人和朋友們都爲他著急,紛紛爲他介紹對象,但他總覺得那些人並不是他命中注定的那一位。他相信緣分,相信命運,總覺得自己的另一半還未出現。

1998年的一天,楊彥受邀到好友張二苗家中做客。張二苗是一位收藏家,家中收藏了大量珍貴的藝術品。當楊彥走進張二苗的收藏室時,一尊黝黑發亮的非洲少女雕塑吸引了他的目光。

雕塑中的少女有著非洲人特有的厚嘴唇,眼神中透露出一股難以言喻的魅力,仿佛在訴說著一個古老的故事。楊彥盯著這尊雕塑,仿佛看見了自己心中的那個人。

“二苗,這尊雕塑是從哪裏來的?”楊彥急切地問道。

張二苗笑了笑,說道:“這是我在一次拍賣會上買到的,具體來曆並不清楚。不過,這尊雕塑確實有一種特別的美感。”

楊彥點了點頭,心中卻已經種下了一顆尋找這位非洲少女的種子。從那天起,他開始了一段漫長的尋找之旅。他去了非洲的許多國家,尼日利亞、肯尼亞、加納……每到一個地方,他都背著畫板,記錄當地的風土人情,同時也在尋找著那個夢中的人。

時間一晃十年過去了,楊彥的頭發已經開始斑白,但他仍未找到那個心中的少女。親朋好友們都勸他放棄,說他是在做夢,是在浪費時間。楊彥卻堅定地說:“只要我還活著一天,我就不會放棄尋找她。我相信,我們遲早會相遇的。”

2011年,楊彥來到了塞拉利昂。這個西非國家有著熱帶氣候和美麗的海灘,人們皮膚黝黑,熱情奔放。楊彥走在弗裏敦的街頭,心中莫名地感到一陣悸動。或許,這裏就是他與命中注定之人相遇的地方。

那天,塞拉利昂正舉行獨立紀念日的慶典。楊彥應邀參加,坐在觀衆席上觀看表演。突然,一支由六名非洲少女組成的舞蹈隊出現在舞台上,她們穿著鮮豔的民族服飾,隨著音樂翩翩起舞。楊彥的目光被其中一位少女深深吸引住了。她有著和雕塑少女一樣的厚嘴唇,眼神中閃爍著迷人的光彩,舞姿輕盈靈動,仿佛一只美麗的黑天鵝。

楊彥激動地握住了身邊翻譯的手,說道:“快幫我問問,她叫什麽名字。”

翻譯走上前去,與那位少女交談了一會兒,回來告訴楊彥:“她叫愛達,是弗裏敦大學的學生。”

楊彥點了點頭,心中充滿了喜悅和期待,他認爲自己找到了日思夜想的那個少女。慶典結束後,他迫不及待地通過翻譯聯系上了愛達,向她表達了自己的心意。

愛達起初有些驚訝,但在了解了楊彥多年來的尋找之後,她被他的真誠和執著所感動,後來,在與楊彥的相處中,她逐漸被楊彥的才華和體貼所吸引,兩人很快陷入了熱戀。

然而,愛達的父母並不看好這段戀情。他們無法理解女兒爲什麽會選擇一個比她大30多歲的中國男人。

爲了贏得愛達父母的認可,楊彥寫了一封長信,詳細講述了自己的人生經曆和對愛達的深厚感情,並讓朋友將其翻譯成英文。

愛達的父母讀完信後,雖然依然有些猶豫,但被楊彥的真誠打動了,最終妥協。得到父母的允許以後,楊彥很快就向愛達求了婚,不久倆人便在塞拉利昂舉行了一個簡單而溫馨的婚禮,然後一起回到了中國。

這段跨國婚姻的消息很快傳遍了大江南北,引起了廣泛的關注和討論。很多人對他們的勇氣和真愛表示欽佩,也有一些人對此表示質疑和批評。

無論外界如何評價,楊彥和愛達都毫不在意,他們只想好好珍惜彼此,過著屬于自己的幸福生活。

婚禮的盛況與蜜月的甜蜜2011年10月30日,北京溫榆河畔的一座豪華酒店裏,張燈結彩,洋溢著喜慶的氣氛。這一天,53歲的著名畫家楊彥迎娶了21歲的非洲女孩愛達。這場婚禮不僅吸引了媒體的關注,還吸引了5萬名賓客前來祝賀。現場人頭攢動,喜氣洋洋。

楊彥身穿中式禮服,神采奕奕地站在婚禮主台上,等待著新娘的到來。伴隨著喜慶的鑼鼓聲,愛達身著鳳冠霞帔,坐在八擡大轎上,在衆人的簇擁下緩緩進入婚禮現場。

她的膚色與華麗的紅色禮服形成了鮮明的對比,顯得格外耀眼。楊彥走上前,輕輕掀開愛達的蓋頭,四目相對,兩人都笑得那麽甜蜜。

婚禮儀式在歡聲笑語中進行。主持人激動地介紹著這對新人:“今天,我們見證了一段跨越國界和年齡的愛情故事。讓我們祝福楊彥先生和愛達小姐,願他們的愛情永遠甜蜜,幸福美滿!”

賓客們紛紛鼓掌,表達對新人的祝福。愛達的父母特地從非洲趕來,也在現場見證了這感人的時刻。

楊彥緊握愛達的手,深情地對她說:“愛達,今天,我終于實現了我多年的夢想,與你成爲夫妻。我會用盡余生去愛你,保護你。”

愛達含淚點頭,回握住楊彥的手:“楊彥,我也會永遠愛你,與你共度一生。”

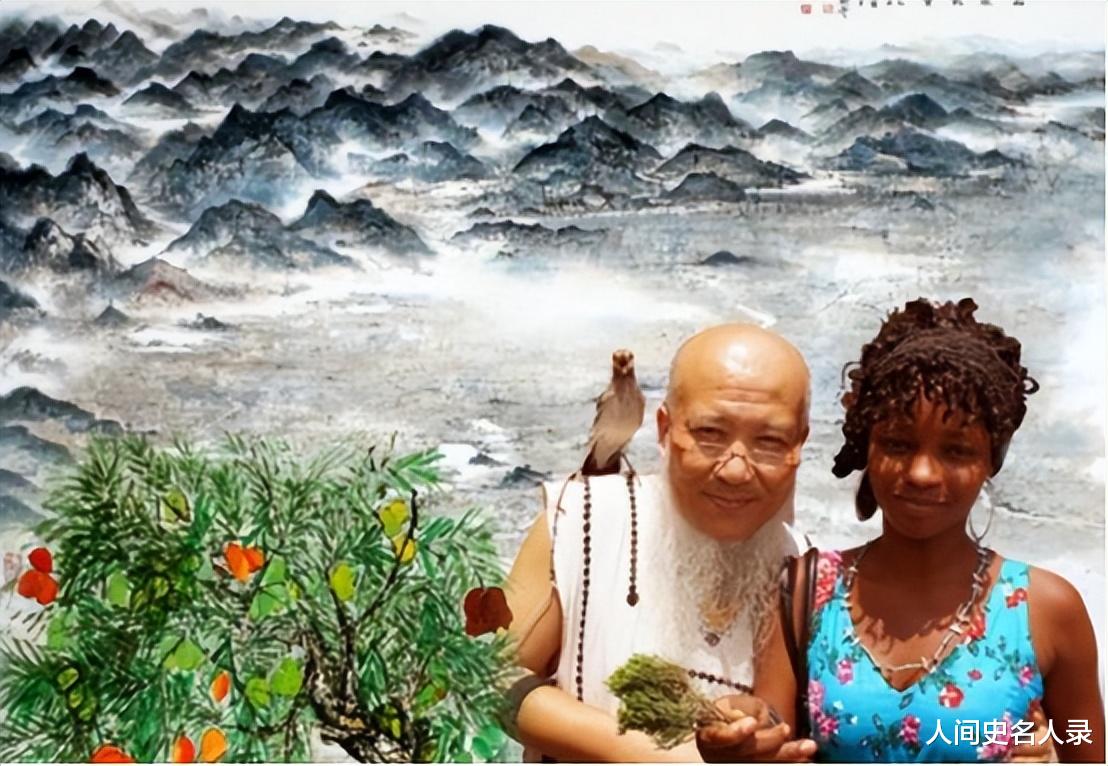

婚禮結束後,兩人開始了甜蜜的蜜月旅行。他們遊曆了中國的大江南北,欣賞美麗的自然風光和豐富的文化遺産。

每到一處,楊彥都會耐心地向愛達介紹當地的曆史和風土人情。愛達雖然初來乍到,但她對中國文化表現出極大的興趣和熱情。她學著用中文與當地人交流,感受著這個古老國度的獨特魅力。

蜜月期間,楊彥還帶著愛達參觀了自己的畫展。愛達對丈夫的作品贊歎不已,崇拜之情溢于言表。她對楊彥說:“你不僅是一個出色的畫家,更是一個用心去感受生活的人。我希望能成爲你藝術道路上的夥伴。”

楊彥聽後感動地抱住愛達:“你已經是我最重要的靈感源泉,有你在身邊,我的創作將更加豐富多彩。”

生活的挑戰與家庭的重擔蜜月歸來後,楊彥和愛達開始了新的生活。楊彥繼續在畫室裏潛心創作,而愛達則開始學習中文和國畫。

在楊彥的悉心指導下,愛達逐漸掌握了國畫的基本技巧,並展現出不俗的天賦。兩人經常一起作畫,合作創作了許多精美的作品。

然而,生活並非一帆風順。盡管楊彥和愛達彼此深愛,但他們之間的文化差異和生活習慣的不同,還是給這段婚姻帶來了不少挑戰。

一天,楊彥正在畫室裏專心作畫,愛達走進來,有些猶豫地說道:“楊彥,我最近總是感覺很累,可能是因爲照顧孩子的原因。”

楊彥放下畫筆,走過去關切地問:“怎麽了?身體不舒服嗎?要不要去醫院檢查一下?”

愛達搖搖頭:“沒什麽大問題,只是有時候覺得很孤單,特別想念我的家人和朋友。”

楊彥抱住愛達,安慰道:“我知道你很想念他們,等有時間我們一起回去看望他們,好嗎?你在這裏也有很多朋友,還有我和孩子,我們會一直陪在你身邊。”

愛達點點頭,但眼神中的那一絲憂郁依然存在。她雖然努力適應中國的生活,但內心深處對故鄉的思念依然難以揮去。

2018年的一個夏天,楊彥帶著家人去海南度假。海邊的陽光灑在他們的身上,溫暖而舒適。楊彥看著妻子和孩子在沙灘上嬉戲,心中感到無比的滿足和幸福。

然而,隨著時間的推移,楊彥發現自己內心的某種情感逐漸變得複雜起來。他開始思考人生的意義,思考自己在藝術創作之外的追求。

剃度出家的決定一次,他在海南的一座寺廟裏參觀時,偶然聽到一位高僧講述佛法的奧義,心中突然有了某種頓悟。回到北京後,楊彥開始頻繁地拜訪各大寺廟,向高僧們請教佛法。他漸漸感到,佛法中的智慧能夠給他帶來內心的甯靜和滿足。

一天晚上,楊彥和愛達在陽台上聊天。楊彥望著夜空,語氣堅定地對愛達說:“愛達,我有件事情想和你商量。我決定剃度出家,皈依佛門。”

愛達聽到這句話,震驚得說不出話來。她眼中的淚水在月光下閃爍:“楊彥,你爲什麽要做這樣的決定?你知道這對我們的家庭意味著什麽嗎?”

楊彥握住愛達的手,眼神堅定而溫柔:“愛達,我知道這個決定很突然,也很難讓你接受。但我已經思考了很久,我需要佛法的智慧來平靜內心。這並不意味著我不愛你和孩子,我會一直關心和照顧你們,只是以另一種方式。”

愛達淚流滿面,但最終還是點了點頭:“楊彥,如果這是你真正的選擇,我會尊重你。但請你記住,我們永遠是你的家人。”

2018年秋天,楊彥在終南山淨業寺正式剃度出家,法號“釋大覺”。這個消息一經傳出,立刻引起了廣泛的關注和熱議。人們紛紛猜測楊彥出家的原因,有人認爲他看破紅塵,也有人認爲他是爲了追求更高的精神境界。

無論外界如何猜測,楊彥在佛門中找到了內心的平靜和滿足。而愛達則帶著孩子回到了非洲,繼續他們的生活。

在寺廟裏楊彥每天勤奮修行,用心感悟佛法,逐漸找到了內心的平靜和滿足。他開始創作佛教題材的畫作,將自己的藝術天賦與佛法智慧融合在一起。這些畫作充滿了甯靜的力量,深受人們喜愛。

一年後的一個夏日,楊彥在寺廟的大殿裏舉行了一場個人畫展。畫展的主題是“涅槃”,象征著他從俗世到佛門的轉變。人們紛紛前來觀賞,被畫作中蘊含的深刻意境所感動。慧能大師站在一旁,滿意地點點頭:“楊彥,你找到了屬于自己的道路。”

楊彥微笑著說:“是的,師父。我終于明白,人生的意義不在于追逐外在的名利和享樂,而在于內心的甯靜和滿足。”

畫展結束後,楊彥繼續在終南山淨業寺修行,並定期爲來訪的信衆講解佛法。他的畫作也被廣泛傳播,成爲佛教藝術中的瑰寶。

雖然他已經離開了俗世的生活,但愛達和兒子始終是他心中最重要的人。他們不時來寺廟探望,每一次相見,都是一次心靈的交流和慰藉。

就這樣,楊彥在佛門中度過了余生。他用自己的經曆诠釋了人生的另一種可能——在追求內心甯靜的道路上,找到屬于自己的解脫與智慧。而愛達和楊和平則在非洲過上了平靜而充實的生活,繼續傳承著中非友誼的美好故事。

楊彥與愛達的結合不僅是愛情的奇迹,更是文化與信仰的交融。然而,跨越文化和年齡的巨大差異,最終在現實生活的瑣碎與磨砺中顯露出深深的裂痕。婚姻中的摩擦、生活中的不適應,以及楊彥內心對甯靜與智慧的追求,最終讓他做出了遁入空門的決定。

楊彥的選擇看似突然,但實則是他內心長期鬥爭的結果。他在佛門中尋求內心的平靜與智慧,這不僅是對他個人生命意義的追求,也是一種對生活的重新審視和解脫。而愛達和兒子則在非洲繼續他們的生活,各自安好。

這段婚姻的始終如一令人感歎,但也讓人明白,愛不僅僅是激情與浪漫,更需要理解、包容與共同成長。楊彥與愛達的故事,是一曲愛情的頌歌,也是對人生意義的深刻反思。