前兩天,國內出現了讓人興奮的消息,那就是神舟十八號載人航天飛船升空。

在萬衆矚目下,神舟十八號順利升空,並且按照原計劃路線展開了它的宇宙之旅。

然而,發射成功的神舟十八號,並不是單單探索宇宙,它還肩負著一項重要的使命。

那麽,神舟十八號的使命是什麽?背後有何重大意義?

本文陳述內容皆有可靠信息來源,贅述在文章結尾,部分細節存在藝術加工請注意甄別。

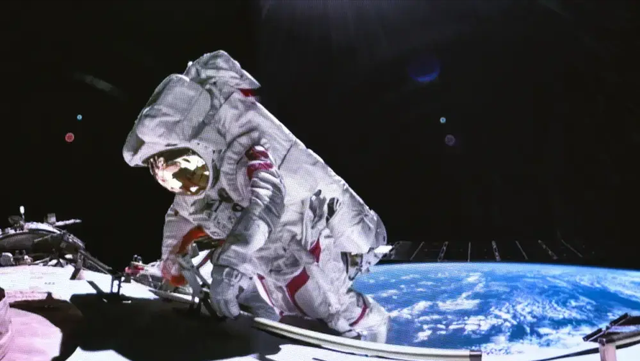

1當地時間2024年4月25日20時03分,神舟十八號載人飛船騰空而起,准時升空,現場無數雙眼睛盯著飛船的軌迹。

經過火箭助推,飛船成功進入預定軌道,各大系統運轉正常,這標志著中國航天再次在太空創造曆史,也是中國人民萬衆期待的重大喜訊。

承載著這一重大時刻,是中國航天人幾代人的不懈努力,1956年10月8日,我國第一枚"遠征一號"運載火箭拉開了航天事業的序幕。

1970年4月24日,第一顆人造地球衛星"東方紅一號"成功發射,中國開啓了太空探索之旅。

2003年10月15日,神舟五號飛船自酒泉衛星發射中心騰空而起,楊利偉成爲首位太空行走的中國航天員。

在航天道路上,中國人克服重重困難,不斷突破重重瓶頸。

2019年1月3日,嫦娥四號任務實現人類首次在月球背面成功軟著陸,發現月球表面新礦物質...一個個震撼人心的成就,都凝聚著中國航天人的智慧和夢想。

如今,中國正式進入空間站時代。空間站的建成運營,將填補中國在這一領域長期的空白,爲航天員執行更長期、更複雜的太空任務保駕護航。

中國航天員將在空間站內開展大量航天醫學、空間科學和航天應用等實驗,推動航天科技和應用全面發展。

承擔起空間站運力保障的,就是享譽世界的"中國神箭"長征系列運載火箭。

據統計,截至目前,長征系列運載火箭已連續上百余次發射獲得圓滿成功,可靠性獲得國內外廣泛認可。

長征火箭家族陣容龐大,不同型號滿足各類運載需求,在曆次航天遠征中發揮著核心作用。

而每次載人航天的成功發出,航天員都帶著非常重要的任務,他們這次又是什麽任務呢。

2

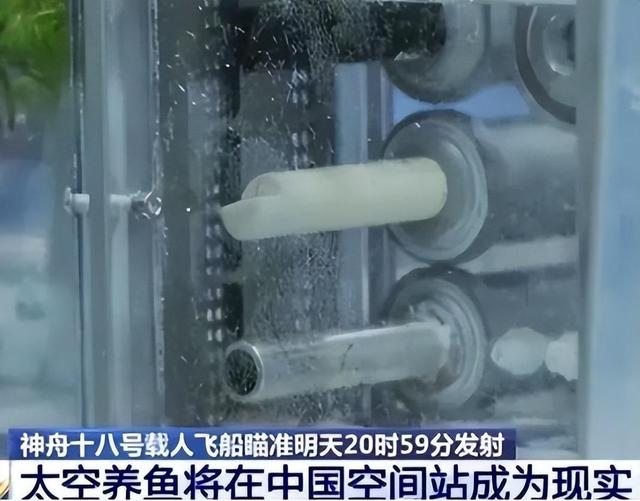

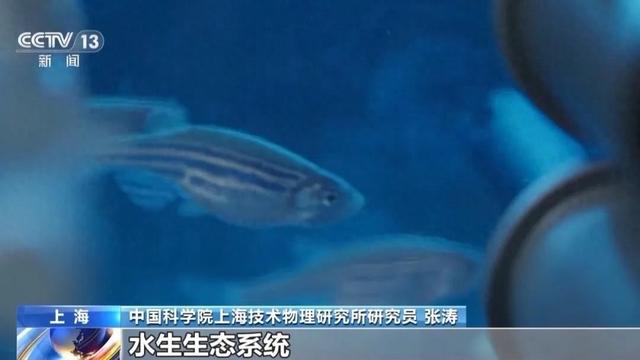

2據悉,神舟十八號航天員將在太空中進行中國首次養殖斑馬魚和金魚藻的實驗。

這項前所未有的嘗試,被寄予厚望,意味著中國航天事業又向著更高遠的領域進軍。

對于地球人而言,在太空中培育脊椎動物並不簡單,太空是一個極端環境,長期的微小重力和特殊空間輻射可能會對生命體的遺傳和發育産生未知影響。

之前,國外已進行過在太空培育蠶豆、小鼠等生物的實驗,但都未涉及脊椎動物水生動物,中國此次"太空養魚"將填補這一空白。

所選擇的斑馬魚,基因序列與人類有高達70%的相似度,在醫學和基因領域有著廣泛應用。

它可謂"模式生物",非常適合研究微小重力對細胞分化、生長發育、免疫功能等的影響,而金魚藻,將作爲斑馬魚共生夥伴,充當"氧氣廠",協同構建一個小型的封閉生態系統。

爲確保實驗順利進行,國內科研人員可謂是操碎了心,他們設計了一套嚴密的操作流程,爲航天員量身定制相關設備。

在航天員進駐天宮前,科學家們就已將斑馬魚卵和金魚藻細胞預先種植在太空基質中,並從地面遠程操控,促使其發育達到適合狀態。

等待航天員的,將是一個別開生面的"太空養殖"體驗,首先,他們需要按流程啓動斑馬魚孵化程序,並精心操控環境參數,以確保魚卵能正常成活。

孵化後,斑馬魚無法像地面上那樣"遊啊遊",航天員就得爲它們餵食特制的"牙膏狀"魚食。

而同時,通過LED光源調節金魚藻的生長環境,兩者互爲依存,保持平衡。

最核心的任務,是對斑馬魚胚胎及各個生長階段進行觀察和采樣。

航天員將按指令對魚類進行表型和行爲學分析,並收集各種組織、卵子和水樣,保存帶回地球,以供地面科研人員做深入研究。

除了"太空養魚"之外,神舟十八號航天員還將開展多項太空科學實驗,他們將觀察植物莖幹細胞的生長和發育規律。

利用"電滲析"技術進行關于物質分離、分級的微重力流體研究;通過遙感手段開展海洋水體和臭氧層觀測等。

當然,日常的太空站維護和運行工作也離不開他們,屆時還預計將進行2-3次出艙活動,用于檢修和裝卸設備等。

在長達6個月的太空駐留時間裏,對航天員而言,微小重力環境下的生存和操作都是巨大考驗。

尤其是照看"斑馬魚夥伴",需要高度專注、格外小心。即便是在地球,飼養水生生物都頗爲麻煩,更遑論在幾百公裏的高空中,稍有疏忽就可能釀成大錯。

對此,航天員早已通過虛擬仿真做足准備。

不過,所有的付出都是值得的。這次前所未有的"太空養魚"實驗,對于推進中國載人航天工程和空間站建設都具有重大意義。

成果不僅將填補在軌駐留期間,長期培育高等脊椎動物研究的空白,還將積累大量關于微小重力環境對生物演化影響的寶貴數據。

這有助于我們在未來航天員長期太空駐留時,解決環境控制和生命保障等關鍵問題,爲人類在月球和火星建立長期居住奠定科學基礎。

可是如此艱巨的任務,我國這次出發的幾位航天員又是否能勝任呢。

3作爲指令長的葉光富,已是第二次出征太空,身經百戰的他,將帶領新兵鐵軍攻無不克。

2021年,葉光富就曾駐留天宮空間站,執行中國首次出艙活動和航天器交會對接。

如今年方40出頭的葉光富,已成爲中國航天員中的"老將",他豐富的飛行經驗和穩健的工作作風,無疑將給這次任務帶來更有保障。

同時,他也積極傳幫帶新人,給年輕飛行員以足夠的耐心和指導。

值得一提的是,兩名年輕航天員李聰和李廣蘇,都將在這次航天之旅中迎來職業生涯的首次太空實踐。

他們前不久剛剛完成長期的地面模擬訓練,包括在模擬艙中居住許多個月,徹底摸索認識了微小重力環境下的各種操作要領。

這兩位"80後"新秀,來自于中國第三批航天員,正代表著新一代航天力量,作爲中國航天員新生力量,他們將在葉光富的帶領下,在實戰中得到更好的鍛煉。

李聰和李廣蘇都曾師從有經驗的老員工悉心指導,但真正的太空環境終歸與地面存在差異,期待他們在實戰中百尺竿頭更進一步。

事實上,除了這三名航天員,中國還有更多優秀的航天員候選人正蓄勢待發,這離不開我國航天員遴選與培養機制的不斷完善。

自從航天計劃的展開,中國就開始逐步建立航天員遴選和培養機制,堅持科學、公正、公開的原則,從各行各業擇優選拔,確保能選拔到最合格的人才。

與此同時,針對航天員的培養訓練也日益科學化、系統化、規範化,已形成中國特色的航天員培養模式。

每名航天員候選人都要曆經艱苦嚴格、長達兩三年的基礎訓練,包括理論學習、體能訓練、心理訓練、航天器操作、戰備值班等內容。

同時必須通過全面測評,達到標准後方能獲准進入太空。

結語

結語中國航天事業正闊步向前,一個個輝煌成就的背後,凝聚著無數航天人的智慧和汗水。

神舟十八號載人航天任務,必將再添濃墨重彩的一筆,推動中國航天科技不斷向更高領域攀登。

我們有理由堅信,在航天員們的精心呵護下,首次"太空養魚"實驗一定能取得圓滿成功,他們的付出,將爲解決人類長期太空駐留的生命保障問題貢獻寶貴經驗。

更重要的是,這種不懈追求的航天精神,必將持續激勵中國航天人攜手並肩、勇攀高峰。

參考文獻1.海報新聞——2024-04-24《載人航天工程立項實施以來第32次飛行,神十八飛行任務有這些——》

2.環球網——2024-04-26《預計停靠6個月,將實現“太空養魚”!神舟十八號發射任務圓滿成功》

3.人民網——2024-04-24《神舟十八號航天員乘組簡曆公布》