在肯尼亞拉穆群島有這樣一個傳說,在600多年前,一艘中國的商船在附近的海域沉沒,船上的貨物都沉入了海底,幸運的是有幾十名船員活了下來,被海浪沖向了岸邊。

他們後來定居在西尤村,繁衍至今,他們一直堅稱自己是中國人的後裔,並且作爲家訓一代一代傳遞下去。

在古代肯尼亞貴族,最值錢的就是來自中國的瓷器,現在在肯尼亞國家博物館裏面還保存著很多中國瓷器的碎片。

這些人真的和中國人有關系嗎?難道這艘巨大的商船來自于鄭和的船隊?

根據考古專家研究,留在肯尼亞的瓷器之中竟然有龍泉窯瓷器,這種瓷器燒制于洪武二十六年到成化年間,現在全世界範圍內龍泉窯的官器都是極爲罕見的,只有故宮博物苑存有。肯尼亞的龍泉窯官器很有可能就是鄭和船隊帶去的。

從東漢時期開始,中國的瓷器都是世界各地欣賞的精美藝術品和日用品。

唐宋時期海上交通的發展,越窯、龍泉窯青瓷、景德鎮鎮影青瓷,定窯白瓷等等都開始向外出口。我國的瓷器早就已經揚名海外,但世界各國貴族對于中國的瓷器需求量是非常大的,這些遠遠滿足不了需求量。

真正形成世界性中國瓷器市場,實現大規模的東西瓷器文虎交流的,還是在鄭和下西洋之後。

明朝初年,國力強盛、政局穩定,制瓷手工業有了長足的發展。景德鎮成爲全國的制瓷中心,其官窯和民窯都發展迅速,爲了市場競爭,不斷改革創新,發達的窯爐技術,爲後來中國瓷器輸出海外提供了有利條件。

鄭和出使西洋,從永樂三年六月到宣德八年七月,長達28年,共有七次。

鄭和每次出使都會帶走大量的絲綢、瓷器、茶葉、鐵器等等,在這些禮品之中,瓷器就是最受歡迎的品種之一。

鄭和下西洋是中外文化交流史上濃墨重彩的一頁,而瓷器在其中發揮了極爲重要的作用。

鄭和的船隊不僅僅給世界各國帶去了精美的瓷器,而且還爲國內的瓷器發展帶來了新鮮的血液。比如蘇麻離青料的引進,讓青花瓷有了飛躍式的發展,出現了更加獨特的風格,。

因爲海外市場的巨大需求,刺激了明初瓷器産量的大規模增長,在永樂和宣德時期,窯廠數量迅速增加。據《大明會典》記載,僅宣德八年,“准燒造龍鳳紋瓷器兼本部官員出該監式樣往饒州磁器四十四萬三千五百件”。

衆多瓷器之中,青花瓷的地位又格外特別。

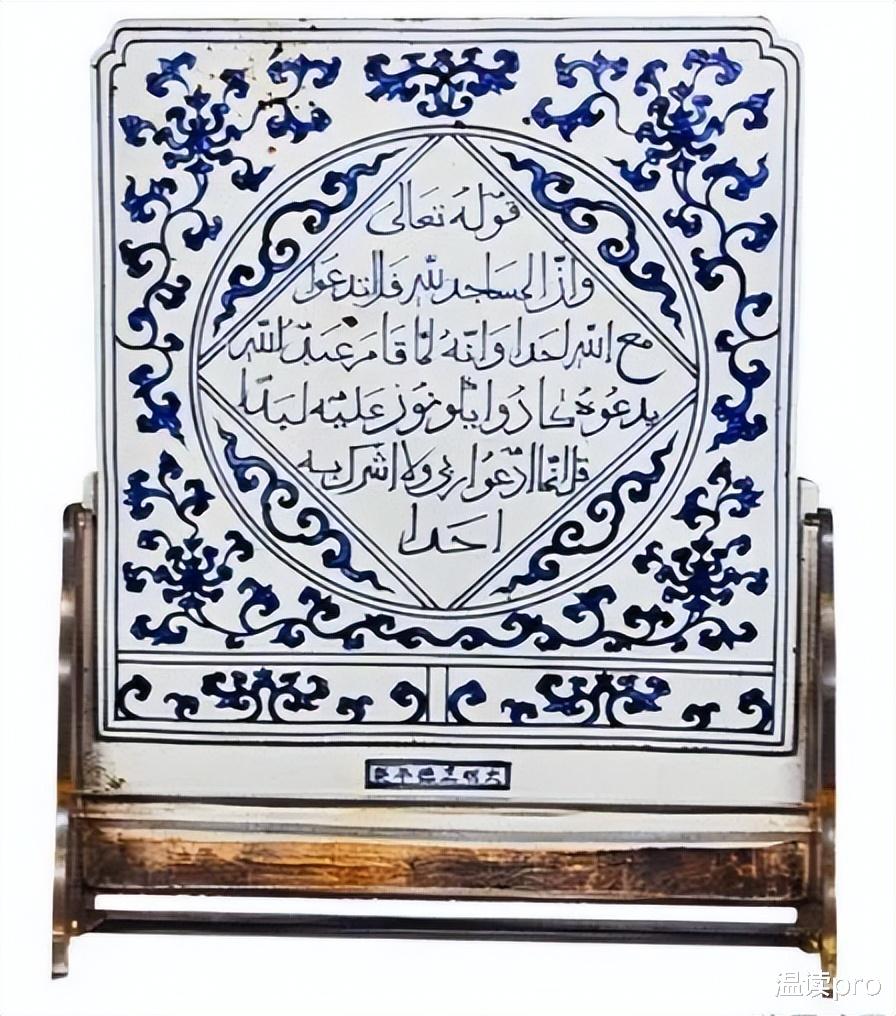

鄭和下西洋的時候對外交流的主要對象是伊斯蘭世界,青花瓷的白底藍花深受伊斯蘭世界的喜愛,他們認爲這是一種純潔高尚的象征。

鄭和下西洋,從伊斯蘭地區帶回的蘇麻離青,這種青料含錳量比較低,而含鐵量比較高,所以就降低了青色之中紫色和紅色的色調,在適當的火候之下,能燒出藍寶石一樣的藍色。

根據已有的研究成果,專家推斷斷蘇麻離青的産地有可能是在伊拉克的薩馬拉或是伊朗的卡尚地區。

但這種青花瓷還有一種缺陷,因爲含鐵量比較高,所以會在青花的部分形成一些黑色的斑點,這種斑點是自然形成的,原本是瑕疵,但瑕不掩瑜,人們不僅欣然接受,還覺得這些斑點有一種別樣的美感,倒成爲了無法模仿的標志。

鄭和下西洋對青花瓷發展的另一個非常重要的影響,就是這個時期的青花瓷出現了非常濃郁的伊斯蘭風格。

明朝永樂和宣德年前是青花瓷發展的黃金時期,産量巨大,銷往海內外,所以傳世的珍品也有很多,世界各地很多博物館或者私人的收藏家都有永宣年間的青花瓷收藏。可見當時明朝的匠人無論是技術上還是藝術審美上,都已經達到了頂峰,他們學習了波斯、阿拉伯的藝術,和我們的瓷器文化相結合,讓我們的瓷器藝術更具有一種突破性的美感。

永宣青花瓷之中,很多器型是以前沒有出現的,而是模仿了伊斯蘭金屬器或陶器,比如天球瓶、如意耳葫蘆瓶、洗口如意耳瓶等等。

鄭和下西洋結束後不久,大批的穆斯林開始遷入中國東南沿海地區,其中一部分就是直接奔著青花瓷前來的,他們參與了景德鎮民窯青花瓷的設計和制造。

鄭和下西洋促進了明代瓷器的大量輸出,促進了文化之間的交流,同時也給各國人民的生活帶來了很多的影響。

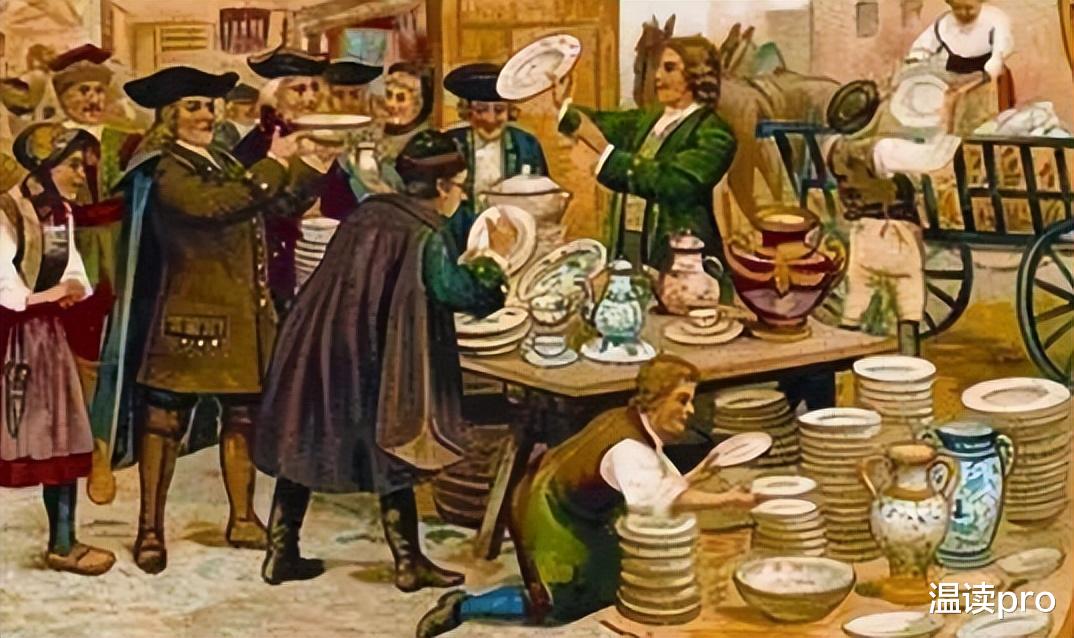

瓷器影響了海外人民的飲食方式、宗教儀式用品的選擇等等,同時也成爲國外統治階級和富人的財富象征。

比如,在我國瓷器大量輸入之前,東南亞很多國家的飲食習慣都比較落後,他們的食器都是用葉子編成的,吃完之後就扔掉。隨著明朝瓷器的傳入,他們才慢慢有了改變。東南亞人對于瓷器有一種崇敬之情,他們還認爲瓷器陶器是有特殊效用的,有些地方拿來當作隨葬用品,彰顯墓主人身份的尊貴。

《明會典》之中記載了我國瓷器銷往海外的價格:“青白花瓷盤,每個五百貫,碗,每個三百貫。酒海,每個一千五百貫。豆青瓷,盤,每個一百五十貫,碗,每個一百五十貫。而南洋物産的價格是:肉荳蔻每斤五百文,大楓子每斤一百文,血竭每斤十五貫,沉香每斤三貫,丁香每斤一貫……

可見我國在當時的貿易上是占據絕對的優勢地位的,這種主導地位可以然後讓明朝船隊換來更多珍貴奢侈的物品。

我國陶瓷對外貿易的黃金時代就此來臨,明代的制瓷技術也開始外傳,巨大的利益讓朝鮮、暹羅、占城等鄰國也開始紛紛學習,想要仿制中國燒制瓷器,想要以廉價和中國瓷器進行激烈的市場競爭。但是在整個明朝,無論是技術還是産量,我國都遠遠處于領先的地位,這是無法撼動的。