1916年8月的一天,正在板倉老家過暑假的楊昌濟沒有想到,他的一個學生,居然從湖南長沙城出發,步行了一百二十華裏,來到了他的板倉老家。

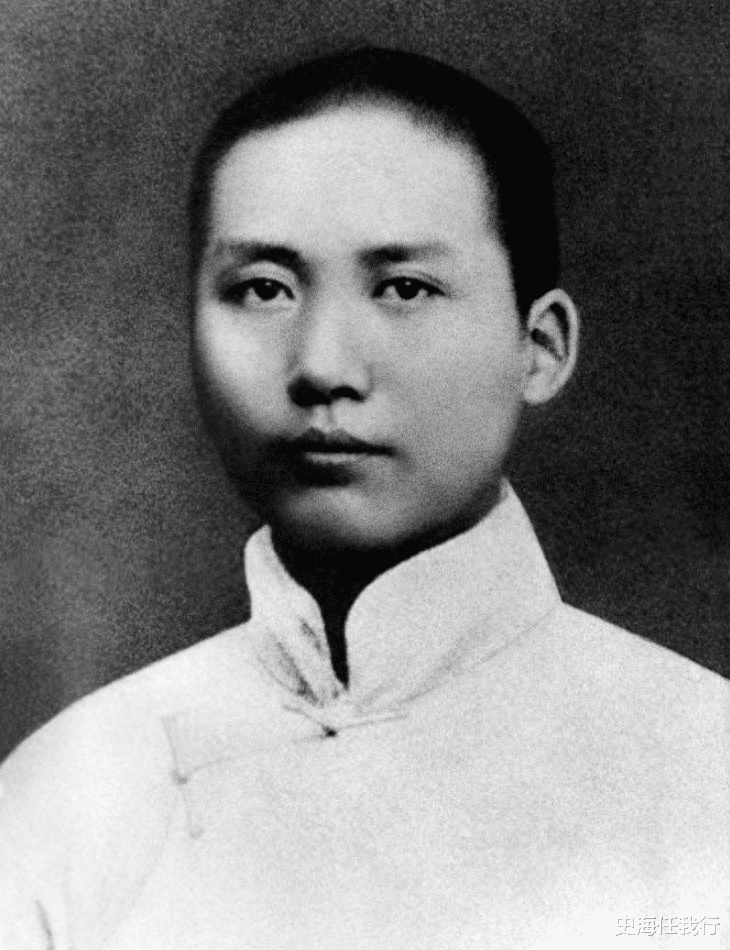

這個學生,就是他最得意的門生毛澤東。

楊昌濟記得,那一天,頂著似火驕陽,身穿陳舊潔淨的素色短衣的毛澤東出現在他面前的時候,他差一點沒有認出來。但見他皮膚曬黑了,人也變得消瘦了,滿臉的汗水正順著他的額頭,大顆大顆往下落。

楊昌濟走出門外迎接毛澤東的時候,毛澤東正規規矩矩站立在門口一棵高大的楓楊樹下,樹上是此起彼伏的夏日蟬鳴,楓楊樹旁,是一口清幽幽的半月形池塘。此時,毛主席正站立在楓楊樹的濃密樹蔭下,靜靜等待著老師和他相見。

見到毛澤東的一瞬間,楊昌濟意外又驚喜,最得意的門生上門請教,于一生立志教育救國的楊昌濟來說,這是他最求之不得,最樂意見之的事。

師生落座之後,毛澤東說起自己是從長沙城出發步行至此的,楊昌濟非常驚訝,也爲二十來歲的年輕人竟然有如此堅強的意志感到深深佩服和由衷喜悅。

師生相見,寒暄之後,毛澤東便直接說明自己此行的目的,就是來浏覽楊昌濟老師的豐富藏書,同時就一些學術上問題向老師請教。

看到毛澤東如此愛讀書,又如此愛學善問,楊昌濟非常高興,于是便帶著他去了自己的書房,讓毛澤東盡情浏覽自己的藏書,並慷慨地表示,只要是毛澤東喜歡的書,盡可以拿去閱讀。

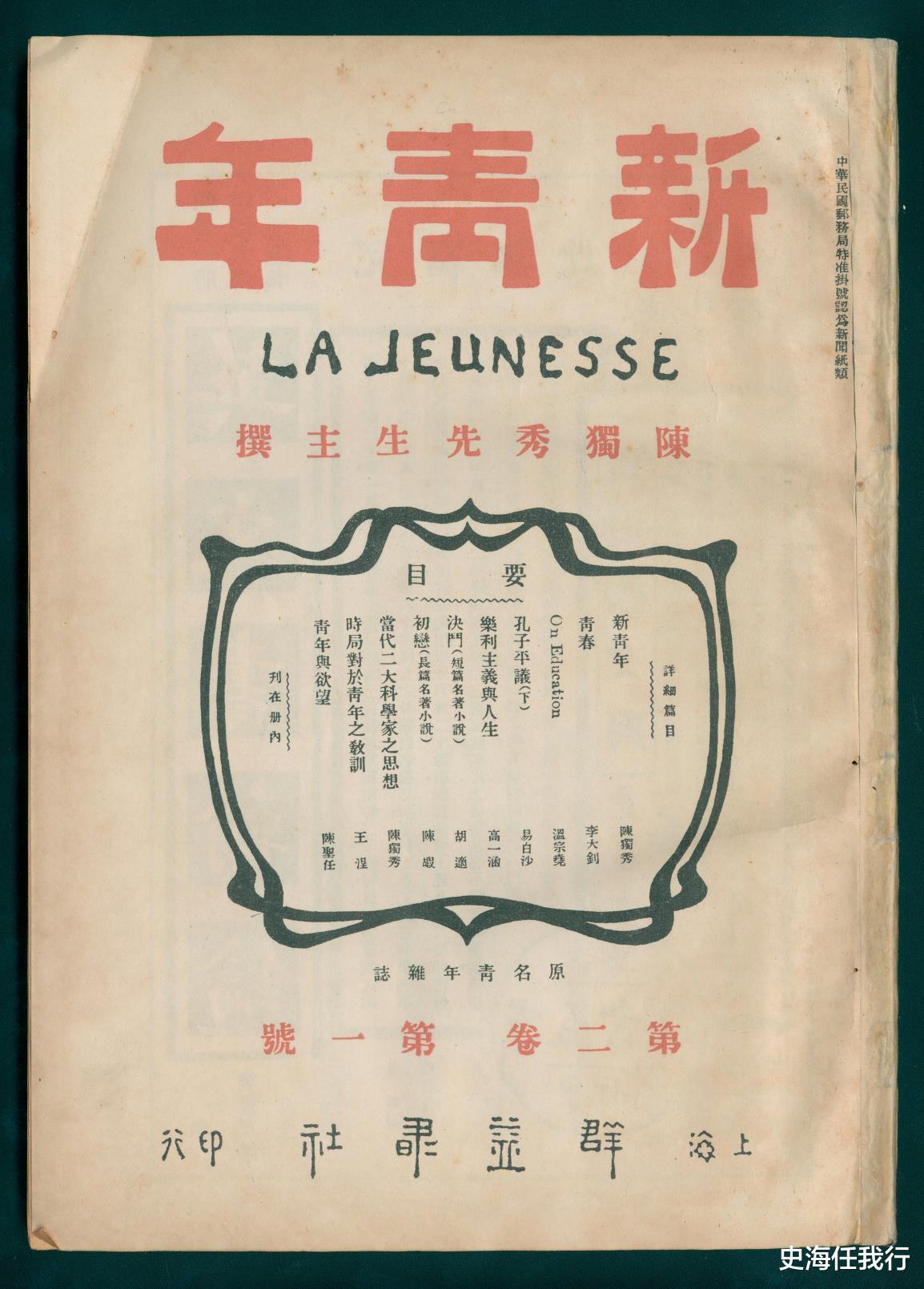

此外,楊昌濟還向毛澤東展示了自己新訂的《新青年》等進步雜志。

親眼見到老師的書房竟有如此之多的好書,還有一摞又一摞厚厚的進步書刊,毛澤東一時間竟眼花缭亂,不知道該先看哪一本,先把哪一本書借回去細細閱讀。

看到毛澤東求知若渴的目光,楊昌濟笑著告訴他,不急,不急,我們先去吃飯,等吃完飯,你再來看個夠。

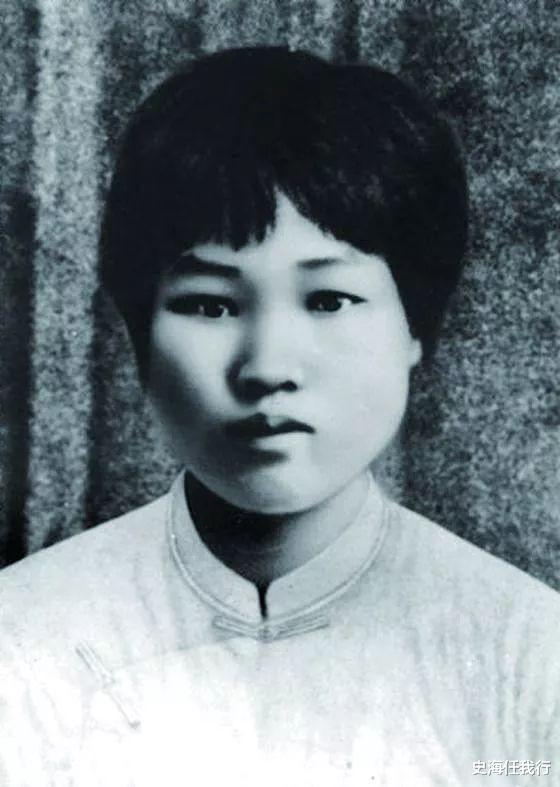

看到丈夫的得意門生上門,楊昌濟的妻子向振熙也對今天這個登門造訪的高個子學生留下了很深的印象,在15歲的女兒楊開慧的幫助下,向振熙做了一桌子的豐盛飯菜招待丈夫的學生。

看到一桌子的可口飯菜,毛澤東連聲道謝。

在飯桌上,楊昌濟和毛澤東邊吃邊聊。他告訴毛澤東,人應該有一個好的體魄,應德智體“三育並舉”,又主張靜坐、冷水浴、長途步行,楊昌濟認爲這是鍛煉保養身體之道。

對于老師的這些養生之道,毛澤東都深表贊同,且在以後的生活學習中身體力行,尤其是冷水浴,毛澤東一堅持就持之以恒。

這次的板倉之行,讓年輕的毛澤東對楊昌濟老師有了全面深刻的了解與認識,也得以和楊昌濟的家人們進一步相處,包括15歲的楊開慧。

而在楊昌濟看來,這一次與毛澤東進一步接觸,更讓他深刻感受到毛澤東這個資質俊秀的學生,是“海內人才,前程遠大”,以至于後來在臨終前,特意寫信給好友章士钊,告訴他,若想救國,就要保護好毛澤東。

說起楊昌濟和毛澤東的師生情誼,還要從湖南第一師範學校說起。

1913年,毛澤東和蔡和森兩人分別以入學考試第一名和第二名的優異成績考入湖南一師。當時的湖南一師入學考試是以一篇文章分數高低作爲入學標准的。

那一年,他們的入學考試題目是《論小學教育》,文章優秀的毛澤東和蔡和森就這樣順利進入湖南一師的大門。

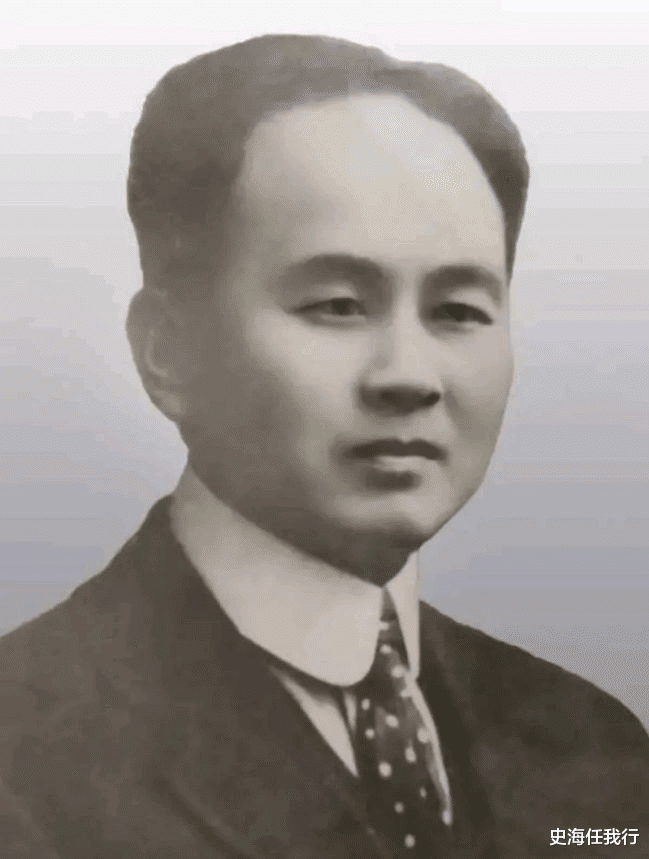

這一年,剛從日本和英國等國留學歸來的楊昌濟,出任湖南高等師範學校教授,第二年上半年兼任湖南一師修身、教育兩科教員。

楊昌濟對于毛澤東、蔡和森、蕭子升這些進步青年學生異常喜愛,常常鼓勵告誡他們要樹立“欲栽大木拄長天”的宏偉志向。

在毛澤東、蔡和森這些青年學子的身上,楊昌濟看到了中國的未來與希望,因此對他們著意培養,甚至爲他們在自己家裏單獨辟出一間客房,大家利用課余及節假日時間,在這間客房裏談論學術學業,縱論天下事。

彼時,這一間溫馨的客房,成了這些青年學子精神的家園,大家在這裏暢所欲言,常常爲了一個觀點一個論題一討論就是大半日。

每當臨近飯點,師母向振熙總是在廚房裏默默忙活起來,女兒楊開慧給她打下手,洗菜摘菜拿盤子這些活兒,小開慧總能讓媽媽向振熙得心應手。很快,一大桌子豐盛的飯菜,就在一衆學子熱烈的討論中,熱氣騰騰地端上桌來。

這時候,大家又都紛紛向師母表達叨擾與感謝,向振熙看到一張張稚氣未脫卻志向遠大的年輕的臉龐,也和丈夫一樣,開心極了。

于毛澤東而言,楊昌濟老師不但是他學業上、精神上的導師,更是能夠在他危難之時,對他出手相救的恩人。

1915年,因爲堅決反對額外征收學雜費的規定,毛澤東發起驅逐一師校長張幹的運動,張幹憤怒之極,要求立即開除毛澤東等人的學籍,這時候,楊昌濟和教員徐特立、方維夏、王季範等人一道出面,要求張幹收回成命。

楊昌濟堅持認爲,校長對毛澤東等的學生的處分決定,是一個絕對的錯誤,並在大會上慷慨陳詞:“我建議,張校長如果堅持開除毛澤東等學生,我們全體教職工罷課罷工。”

最終,在聲勢浩大的學潮面前,張幹被湖南省教育廳免職。

這一起鬧學潮事件,讓楊昌濟看到了毛澤東突出的組織才能和進步傾向,更讓他更看到了中國的未來,對這個高個子青年學生留下了極其深刻的印象,認爲這個資質俊秀的學子,是海內人才,前程遠大。

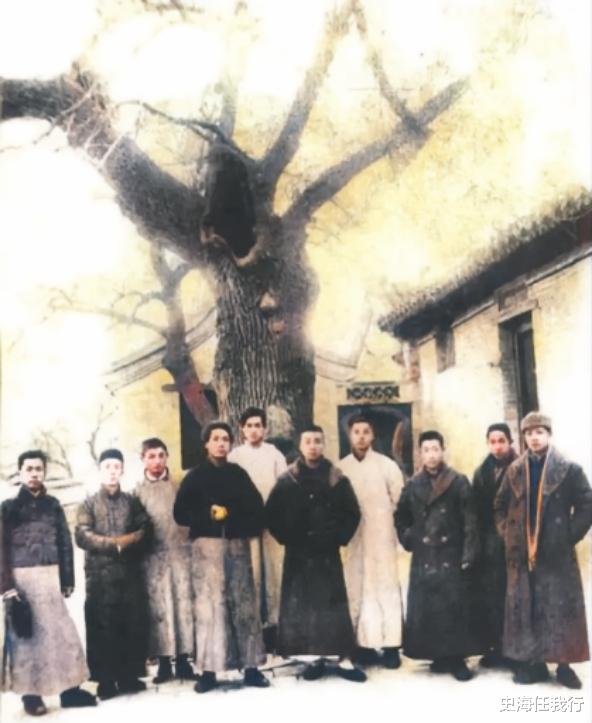

1918年4月14日,在楊昌濟等進步教授的關懷指導下,由毛澤東、蔡和森、蕭子升等學生發起的湖南省第一個提倡新文化運動的進步團體——新民學會成立了。

深感于新文化運動、道德改良運動的必要性,毛澤東等人廣泛邀請省內外志同道合之士成立了新民學會。會員的主要聚集地在蔡和森家中一處簡陋的小屋。

蔡和森之母葛健豪早年厭惡丈夫沉迷大煙,遂帶著一雙兒女離婚後離開夫家,靠著糊火柴盒養活兩個孩子。

葛健豪爲人思想開明、重視教育,對于毛澤東等進步青年成立的新民學會鼎力支持,還貢獻出一間小屋作爲活動地點。

1918年,在北洋政府發起的赴法勤工儉學的學生名單中,葛健豪和兒子蔡和森、女兒蔡暢一道成爲赴法留學生的一員,這一年,葛健豪已經54歲了,是赴法留學生中年齡最大,且是中國第一個赴歐留學的纏腳舊式女子。此是後話。

新民學會的宗旨是:革新學術、砥砺品行、改良人心風俗。入會條件有四個,分別是誠懇、奮鬥、純潔、服從真理,此外,還制定了五條會規,即不浪費、不賭博、不虛僞、不懶惰、不狎妓。

新民學會成立後,省內進步學子紛紛加入學會,一時之間人數就已達到七八十人之多。

雖然說學會是進步學生發起成立的,它的精神領袖卻是楊昌濟先生。新民學會在一份學會報告裏特意說明道:“大家都是楊懷中先生的學生,大多聽過他的緒論,可以作爲一種積極向上的人生觀,新民學會也曾因此成立。”

學會成立之後,楊昌濟對學會倍加關心。學會剛剛成立時,楊昌濟就參加了學會的會議,還十分熱心地向會員們介紹西方的政治學說和哲學思想,同時不忘講授中國傳統古典思想和豐富曆史知識,讓學生們在中西文明的交融比較中提升完善自我。

有時候,在學術指導之外,楊昌濟也喜歡和學生們一道談論當時中國的政局和出路,積極鼓勵他們參加新文化運動。

總之,在那段特殊寶貴的時期,在楊昌濟的帶領下,學生們討論的話題涵蓋了政治、經濟、哲學、中國傳統文化等衆多廣博的內容。

楊昌濟一再鼓勵學生們一定要積極思考,大膽質疑,敢于挑戰陳舊思想觀念和封建制度,立志探索適合中國國情的發展道路。

不論是在新民學會的聚集地還是在楊昌濟先生的家裏,楊昌濟對這些進步學子的影響都無處不在,既深且廣。

新民學會會員蕭三回憶道:“楊昌濟先生對毛澤東和我們影響很大。他不善言辭,但大家很佩服他的學問和道德品質。每到休息日,毛澤東、蔡和森以及陳昌同志都會相約前去楊先生家裏。”

1918年夏,又一年暑假如期而至。這一年的暑假,很多來自新民學會的會員們都從湖南一師畢業了,而楊昌濟也到了離開湖南的時候了。

楊昌濟記得,在日英等國留學近十年,那一年回到祖國,來到北京城,曾有老同學勸他留在京城,不必回鄉,對此,楊昌濟慨然答道:“吾誓必居長沙五年,教育青年。”

如今,他說到了,更做到了。當看到毛澤東、蔡和森等一個個青年學子從最初的稚嫩不成熟,成長爲如今能夠獨當一面的一省新文化運動的改革先鋒,民主進步思想的積極倡導宣傳者,楊昌濟覺得于心甚慰。

1918年6月,應蔡元培先生之邀,楊昌濟決定赴北京大學任倫理學教授。要離開自己教育多年的湖南,要與這一群優秀的青年學子告別了,此時的楊昌濟心裏有太多不舍。

好在,就在此時,已經到達北京的楊昌濟給學生們帶來好消息說,法國政府又開始在中國募工了,這意味著勤工儉學的機會來了。

得到這個好消息之後,新民學會內部立即開會研究,最終決定由蔡和森和蕭子升負責具體赴法事宜。

8月中旬,毛澤東帶領二十多人來到了北京。來到北京後,毛澤東第一時間就拜訪了楊昌濟,此後便常來楊昌濟家做客。

每當告別時,楊開慧總是主動提出送毛澤東下樓。此時,愛情的種子已經在兩個人的心裏悄然萌芽生長。

那日,當蔡和森等人登上遊輪,即將遠赴法國之時,毛主席去送別他們。耳畔是呼嘯的海風,眼前是一排白浪比天高,大家的心情也如這滔滔巨浪,有無限豪邁之情遠大志向在其中。

此時的毛澤東卻心思沉穩,面對著大海白帆,他緩緩說道:“中國的革命是中國的問題,大家一直在學習外國的思想,沒有人沉下心來去研究中國革命和中國農民,所以,我想留下來,等你們學成歸來,我想我研究得的東西也會對你們有所幫助。”

蔡和森等人遠赴法國,毛澤東則在楊昌濟的幫助下,來到了李大钊主持的北京大學圖書館工作。

與此同時,生活工作都穩定之後,毛澤東和楊開慧的戀愛也開始迅速發展。每逢節假日、休息日,兩人常常相約一起去北海劃船,去橋頭看落日,去古巷漫步。

來到法國之後,蔡和森表現格外突出,他在法國遇到了趙世炎、鄧小平、周恩來等一大批志同道合之人。蔡和森積極倡議道:

“同學們,一個黨派就意味著一個堅強的團體,不如我們將志同道合的同學們聯合起來,成立一個無堅不摧的革命團體。”

不久後,他們就一起創建了中國共産主義青年團旅歐支部。在法國,蔡和森還遇見了自己的戀人向警予。

不論是在國內還是在國外,這一批新民學子們收獲了理想,收獲了愛情。就在大家以爲革命的前路一片光明,形勢一片大好的時候,卻傳來了楊昌濟先生病重的消息。

1919年,楊昌濟因病前往西山休養,後來,隨著病情的加重,他不得不前往位于北京的一家德國醫院接受治療。

此時的毛澤東正忙于積極響應五四運動,發起成立湖南學生聯合會,又主編會刊《湘江評論》。1919年12月,毛澤東又加入到領導驅逐湖南軍閥張敬堯的運動中。

盡管日日忙碌,毛澤東仍不忘一次次前往北京看望楊昌濟。當得知毛澤東正在積極投身驅逐軍閥張敬堯的運動中,楊昌濟既高興又擔心。

此時的楊昌濟,早已知道女兒楊開慧和毛澤東的戀愛,心裏感到莫大喜悅與安慰,又聯想到數年前毛澤東在湖南一師的學潮事件,因此對于毛澤東的正義之舉既感欣慰,又擔心他的個人安危。

在生命進入最後的時間裏,楊昌濟拿起筆,給自己的好友章士钊寫下了最後一封信,在信中,楊昌濟囑咐好友道:“吾鄭重語君,二子海內之士,前程遠大,君不言救國則已,救國必先重二子。”

信中的二子就是指毛澤東和蔡和森。末了,又加意囑咐道,若想救國,就要保護好毛澤東。

1920年1月17日,楊昌濟病逝。直到生命最後的時刻,楊昌濟心心念念的依然是自己最得意門生的個人安危與前程理想,這份厚重的師生之情,真讓人爲之動容。

楊昌濟去世後,第二年,他在信中鄭重托付章士钊的“二子”之一的蔡和森回到國內,在上海加入了中國共産黨。

十年後,因叛徒出賣,蔡和森在香港被捕。1931年8月4日,年僅36歲的蔡和森在廣州英勇就義。

蔡和森犧牲後,中國共産黨在輾轉犧牲的摸索前進中,確立了以毛澤東爲核心的黨中央領導集體,在曆經近十八年血雨腥風的戰鬥,最終贏來了民族的獨立與解放。

這一年,楊昌濟已經離世近三十年了。三十年前,他在湖南這方紅色的土地,撒下的革命的種子,早已長成了參天大樹。