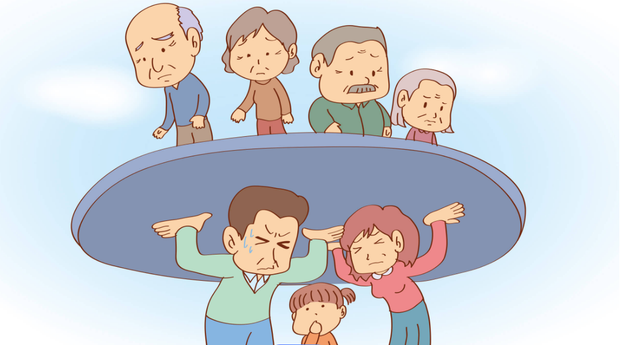

在中國龐大的養老保險體系中,三個主要群體——企業職工、城鄉居民、機關事業單位員工,他們的養老保險待遇差異宛如社會階層的縮影。

根據2022年的統計,企業員工每年的養老保險補貼爲6956.115元,城鄉居民的補貼則爲3607.17元,而機關事業單位的工作人員的補貼金額則顯著高達6570.02元。

誰在養老保險的盤中餐?——解析不同群體的補貼差異

誰在養老保險的盤中餐?——解析不同群體的補貼差異這種懸殊的差異不禁讓人質疑,養老保險制度是否成爲了某些群體的"盤中餐",而其他人則在辛苦勞作後只能望洋興歎。

經濟建設的中堅力量,他們承擔了最高的繳費額,但從財政補貼的角度看,他們卻似乎成了最大的輸家。

每年1380元的補貼,在全國範圍內平均分配後,幾乎成了杯水車薪。

反觀機關事業單位,每人每年的補貼高達9997元,幾乎是企業職工的7倍多。

這種分配的不均,不僅僅是數字的遊戲,更是一種社會資源分配的不平等的直觀反映。

城鄉居民在這場分配中的處境則更爲微妙。

他們的補貼金額最低,但考慮到農村地區普遍較低的生活成本和消費水平,656元的年補貼並非完全不能接受。

並不意味著他們的待遇公平。

與體制內員工相比,這一群體的養老保障顯然還有很大的提升空間。

他們是體系中的弱勢群體,經常被忽視,他們的權益亟需更多的社會關注和政策支持。

三者之間的懸殊對比,不僅揭示了養老保險制度中存在的不平衡,也反映出我國在社會保障體系設計上可能存在的深層次問題。

平衡這三個群體的利益,確保每個工作過的人都能獲得應有的尊重和保障,是擺在政策制定者面前的一大挑戰。

繳得多、拿得少:企業職工的養老困境

繳得多、拿得少:企業職工的養老困境企業職工在中國養老保險體系中的處境可謂是“勞心勞力,回報寥寥”。

他們是養老金繳費的主力軍,在退休金的分配上卻似乎總是處于不利地位。

企業職工平均每月需要繳納養老保險費的比例高達20%,遠高于其他群體。

他們退休領取養老金時,實際得到的金額往往並不與其繳費努力成正比。

這種“高投入、低産出”的困境,不僅影響了職工的個人未來規劃,也反映了當前養老保險制度中存在的矛盾和不足。

張先生一個在城市工廠工作了30年的典型企業職工。

張先生的月工資爲8000元,按照規定,他每月需繳納1600元作爲養老保險費。

累計30年,他爲養老保險投入了近58萬余元。

他退休後,每月能領到的養老金僅爲3000元。

這種收益與投入的不對等,讓許多像張先生一樣的職工感到退休生活的財務壓力巨大,尤其是面對日益增長的醫療和生活成本。

企業職工在養老金收益上的不公還體現在與機關事業單位員工的對比上。

後者繳費比例相對較低,但卻能享受到更高的養老金待遇,這無疑加劇了社會的不平等感。

制度性的差異導致了廣大企業職工群體中的普遍不滿,也爲社會穩定埋下了隱患。

這樣的困境,企業職工迫切需要制度上的優化和改革,以確保他們的辛勤付出能夠得到相應的回報。

未來,政策制定者需要考慮如何調整養老保險的繳費與分配機制,以提高系統的公平性和可持續性。

企業職工,他們的聲音需要被更多地聽見,他們的利益需要得到更多的保護。

隨著社會的發展和經濟的增長,企業員工的退休福利問題已經變得越來越受到社會關注。金領退休金?——機關事業單位的養老待遇透視

隨著社會的發展和經濟的增長,企業員工的退休福利問題已經變得越來越受到社會關注。金領退休金?——機關事業單位的養老待遇透視在中國的養老保險體系中,機關事業單位員工的退休金待遇常被視爲“金領級別”。

相比于企業職工,這一群體的養老金不僅數額更高,而且繳費壓力相對較小。

這種待遇的差異不可謂不顯著,而背後的政策理由及其合理性,一直是社會各界熱議的話題。

機關事業單位員工的養老金水平通常是同等條件下企業職工的1.5至2倍。

他們的養老保險個人繳費比例往往低于企業職工,這使得他們在退休後可以享受相對輕松的生活,而不需擔心醫療和生活成本的壓力。

這種制度設置的初衷可能是爲了吸引並保留有能力的人才在公共部門工作,確保國家機器的高效運轉。

高補貼的養老政策在現實中引發了廣泛的爭議。

公衆普遍對這種“特權”感到不滿,認爲它加深了社會的不平等。

人口老齡化的加劇,這樣的養老金制度對公共財政的壓力也日益增大。

使得原本意在穩定的政策,反而可能激化社會矛盾,增加政府運作的財政負擔。

在這種背景下,分析機關事業單位養老保險補貼的合理性以及其對養老保險系統公平性的影響變得格外關鍵。

若維持目前高額的補貼政策,不但可能挑戰社會對于公正的普遍看法,還有可能引發更廣泛的社會不滿和預期不匹配的問題。

在不削弱公共部門吸引力的基礎上,逐步調整和優化養老金制度,以實現更廣泛的社會公平,是未來政策制定者需要深入考慮的問題。

社會公平與政策調整:未來養老保險的改革方向

社會公平與政策調整:未來養老保險的改革方向在養老保險制度的改革討論中,社會公平無疑是一個核心議題。

目前的制度因爲存在明顯的補貼差異,造成了公衆對“金領退休金”現象的普遍不滿。

制定更加公平的政策調整方案,不僅能緩解社會矛盾,還能提高整個養老保險體系的公信力和可持續性。

未來的改革方向可能包括調整退休金的支付結構和繳費比例,以減少不同群體之間的待遇差異。

提高機關事業單位的個人繳費比例,或是調整其退休金的計算方式,使之更加貼近企業職工的標准。

這種調整不僅可以平衡各方面的利益,還能在一定程度上減輕政府的財政壓力。

改革的另一個關鍵方向是增強養老保險制度的透明度和公衆參與度。

政策制定者需要建立更多渠道,讓公衆能夠參與到養老保險政策的討論和制定過程中來。

通過在線平台、公共聽證會等多種形式實現。

公衆參與不僅可以增加政策的接受度,還可以利用民衆的智慧和建議,幫助政策制定者更准確地把握社會需求和預期,從而設計出更爲合理和具有前瞻性的養老保險制度。

養老保險制度的改革不再是上層建築的單向施政,而是變成了一個社會各界共同參與的過程,這在很大程度上將增強制度改革的合理性和有效性。

未來的養老保險制度改革需要在確保社會公平的基礎上,進行全面和深入的考量。

調整退休金支付結構,提高制度的透明度和公衆參與度,可以實現更廣泛的社會共識和更高效的資源配置。

養老保險改革的實施挑戰與平衡策略

養老保險改革的實施挑戰與平衡策略養老保險制度的改革,盡管目標明確,但在實施過程中將面臨多方面的挑戰。

改革需要平衡現有的利益關系,尤其是在調整機關事業單位及企業職工的養老金待遇時。

調整可能會觸動現有受益者的利益,引起一定的抵觸和反彈。

在保障現有退休人員利益的同時,逐步引入新的公平更高效的計算方式,是改革必須面對的一個重要問題。

改革方案還需要考慮到不同地區經濟發展水平的差異,確保低收入地區的退休人員不會因爲改革而受到不公平的待遇。

養老保險制度的改革還需要建立在全面深入的數據分析基礎上。

政策制定者需要精確計算改革帶來的經濟影響,包括對公共財政的壓力、對社會保障基金的長期影響等。

需要構建一個包括經濟學家、社會學家、政策分析師在內的多學科團隊,通過模擬和預測來優化改革方案。

政策制定過程中還應該考慮到國際經驗,特別是那些成功實施養老保險制度改革的國家的做法,從中汲取有益的經驗和教訓。

確保改革的順利實施,還需要廣泛的社會宣傳和教育。

改革的每一個步驟都應當透明公開,讓公衆能夠充分理解改革的必要性和預期效果。

媒體、社交平台、社區研討會等多種渠道,政府可以有效地與公衆溝通,增加改革的透明度,收集公衆意見,同時減少誤解和不必要的社會緊張。

全方位的溝通策略,不僅有助于改革的順利推進,更是構建社會共識、增強政策接受度的關鍵。

養老保險制度的改革是一項複雜而艱巨的任務,涉及到經濟、社會、政治多個層面的考量。

通過精心設計的改革方案和有效的實施策略,可以逐步實現一個更公平、更可持續的養老保險體系。