夜空中的星星雖然不計其數,但肉眼可見的卻是固定的。如果某一天,突然看到一顆新星,不用著急也不用奇怪,古人在更早的時候就見過。

不但見過,而且還將其稱之爲“客星”——猶如客人一樣來去匆匆。

從2月開始到9月份,地球上的人類又將能目睹一顆做客的行星。

肉眼可見的北冕座T星

肉眼可見的北冕座T星夏天就快要來了,在天氣晴朗的夜晚,遠望北天空,除了能看到北極星外,你將有可能看到一顆亮度與北極星相似的新星。

NASA在年初的時候就做了預測,該新星可能出現的時間,橫跨今年的春夏秋三季。具體出現的日子不清楚,不過當新星出現後,人類至少有一周的時間能看到它。

正如我國古代所記錄的,這就是典型的客星。該新星所在的區域,位于天空中的北冕座。而且它不是第一次做客,自從有觀察記錄以來,人類至少看到過它兩次。

第一次做客,也是天文學家首次發現它的時候。那是19世紀60年代,看到它的是一位國外的天文學家約翰·伯明翰。

時隔80年,人類再次在北天空肉眼看見了它。前後兩次相見,持續的時間似乎都不長,但至少給天文學家們留下了深刻的印象。

此後,天文學家也將其列入觀察研究範圍,並且隨著了解的深入,對于它何時來做客,也掌握了一定的規律。

從1938年到1946年,也就是第二次肉眼可見期間,天文學家發現它的亮度發生了某種明顯的變化。尤其是在1945年時,還發生了某種程度的變暗。

而近年來,它的亮度再次發生了變化,正因爲如此天文學家才推斷,在今年的上半年,將再次能被人肉眼看到。

這樣問題就出現了,該星星做客時能看見,不做客時看不見,難道它真的走了即在天空發生移動了嗎?

倒不是它在天空發生了移動,之所以肉眼可見可不見,主要原因是它的亮度發生了某種變化。

簡單理解就是,在肉眼可見的時候,它是持續變亮的過程,反之則是持續變暗的過程。因爲明暗交替,所以才能看見或者是看不見。

可如果是這樣的話,很多人就會更疑惑了。天上的星星,太陽系範圍內肉眼可見的,都是反射了太陽光的行星。

其余在太陽系之外的,都是自身發光的恒星。而恒星的亮度基本是保持不變的,怎麽又會明暗交替呢?

要說到這一點,還得從北冕座T星的類型說起。

兩顆星在一起的“新星”北冕座T星,在出現時如果有幸被看到,因爲此前沒見過,所以會被普通人理解爲新星。而在天文學領域,這類星星的一個名稱就叫“新星”。

新星當然不是相對于舊星而言的,而是相對于可見的星星。天空中除了行星就是恒星,而恒星本身也有生有死。

當一顆恒星漸漸老去,因爲自身能量的耗盡,不再産生核聚變反應,根據質量和體積大小等因素,一類恒星會變成白矮星。

而北冕座T,就是白矮星中的新星類型。北冕座T的特點是再發,即或明或暗,能被地球上的人類持續性看到。

之所以會表現出這種特點,是因爲新星本身並不敢于平靜,而是會不間斷的爆炸爆發。

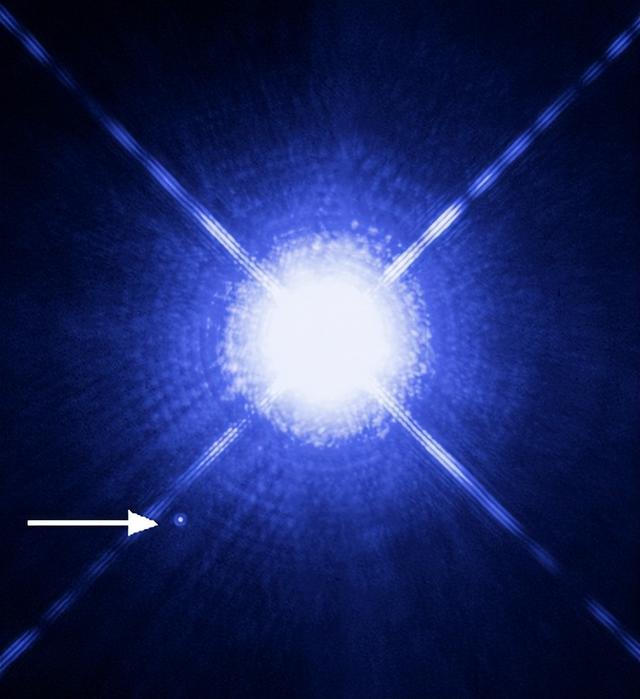

白矮星自身失去了能量,幾乎不會因爲能量而産生過高的亮度,而有的白矮星能持續被肉眼看到,靠的是微弱的熱輻射。

就像距離地球最近的天狼星B,它就能在夜空中被持續看到。對比之下,北冕座T屬于新星的這個分支,它因爲自身沒有能量的緣故,所以難以被持續看到。只能是通過爆炸爆發,而後再被地球上的我們間隔多年而看到。

之所以會爆炸,是因爲這類天體的表面,會持續不斷聚集氫。當數值達到一個臨界點後即發生爆炸,于是在這個過程中,原本因爲很暗而看不到的它,因爲亮度的突然增加就又能被看到的。

這種情況,起初被認爲是新的恒星爆發誕生,所以才有了新星之名。可實際上,通過有限的爆炸,産生的亮度增加持續不了多久,所以北冕座T肉眼可見的時間,連一個月的時間都不到。

而隨著研究的深入,天文學家也發現,這類新星還是雙星系統,即它還擁有一顆伴星。在天文學領域,這種白矮星擁有伴星的類型,又被稱爲激變變星。

研究發現,通常伴隨在白矮星身邊的,是一顆紅矮星或者是在演化中的次巨星。到本世紀初,天文學家已經發現了至少1600顆激變變星。

回到北冕座T的新星類型中,目前在銀河系中已發現的有兩百多顆,每年都有數量不等的新星被發現。

這些新發現的新星,有的看不見,有的肉眼可見。之所以它能一次次的爆發被看見,是因爲身旁的伴星,能持續爲其提供可吸聚的氫。

除了北冕座T之外,多次因爲再爆發而被人類看見的還有蛇夫座的RS,該新星自近代記錄外,從19世紀末到本世紀初,至少有過6次被看見的記錄。

有意思的是,它爆發的時間似乎並不規律,這可能跟白矮星吸聚的過程、速度、質量以及表面的重力有關。

也正因爲沒有規律,不時隨著亮度的增加在夜空裏現身,所以我國古代很早就有關于客星的記錄。

客星見于房的漫長與短促兩千年前的《漢書》中,就有“客星見于房”的明確記載。而且這還不是最早的記錄,在更早的商代蔔辭中,也有過客星的描述,所在方位是現代天文學劃分的天蠍座。

《漢書》中記載的新星,在國外的一些書籍中也有記載,不過我國的記載更精確,有明確的出現時間和方位。

所以後世的天文學家在彙編新星的時候,就把《漢書》中記載的那顆客星,列在了人類看到的新星第一位。

另一顆位于蟹狀星雲的超新星,我國的《宋會要輯稿》裏也有詳細記載。據統計,國內史料中記載的新星和超新星,數量超過了90顆。

其中大多數是新星,也就是古人所說的客星,有12顆則是超新星。現在翻看二十四史,隨便翻看某個朝代的記錄,就能找到客星見于某某方位的記述。

我國是農業國,四季更叠和農事指導,極其看重天氣自然變化。正因爲如此,天文曆法在古代有著舉足輕重的作用。

曆朝曆代都有專門的部門負責這一事項,尤其在改朝換代時,推出新的更准確的立法,對于政權的穩固則有很大的促進作用。

看重這一領域,所以古代天文學家在進行觀測的時候,就能有幸發現那些很不規律的新星何時出現。

但不得不提到的是,古代我國對新星和超新星的記錄雖然很早,但對其産生的本質卻不了解,更不知道它的形成原因是什麽。

按照古人的天文觀,客星突然出現往往意味著不祥。畢竟,日月星辰在人類的時間尺度內都是固定不變的。

客星突然出現又突然消失,這種突然和不確定性,讓人捉摸不透,進而古人就會將其跟社會的動亂等不安定因素聯系起來。

而近現代對新星的深入研究,還不到兩百年的時間。雖然現在的人類知道它的爆發跟地球毫無關聯,但對其明暗交替的出現機制,也還有很多未知的地方需要深入研究。

有意思的是,從恒星的生命周期看,動辄就是數十億年甚至上百億年。如此長的時間尺度,即便進入死亡階段,恒星自身産生的某種變化,從人類的時間尺度去衡量,依然會持續很長時間。

就比如那些再發新星,它被人類肉眼看見的時間間隔,可能是幾十年,也可能是幾百年甚至上千年。

從人類自身的角度看,這麽長時間裏,幾代人消失就連國家和朝代也在更替。而從恒星自身的角度看,這麽長的時間裏,它僅僅是在經曆一種死亡過程。

如此一來,恒星的漫長周期和人類的時間流失之間,就會産生出一種讓人浮想聯翩的哲學意味。或許也正因爲如此,古人才一直幻想著長生不老,幻想著能與天地同壽吧。

臨死也不安分

臨死也不安分新星的再爆發,使得激變變星擁有了雙重身份。它既是雙星系統,同時又是變星,而且其自身的軌道周期都非常短促。

根據目前的觀測發現,這類天體的軌道周期不超過10小時,其中作爲主星的白矮星,又在不斷吸聚著伴星的能量。

這種物質轉移過程是持續性的,主星不斷吞噬物質,並且在周身逐漸形成一個吸積盤。當能量的聚集到達一個臨界點,爆炸後産生的亮度變化,就有可能讓我們看到。比如北冕座T,它距離地球有3000光年。

所以從某種意義上來說,已經處于死亡階段的這種恒星,它們依然不安分。稍微的一個亮度變化,就能讓人類疑惑並研究成百上千年。

結語

結語2021年,我國的郭守敬望遠鏡,又發現了一顆新的激變變星。主星是一顆白矮星,伴星則處在正在向白矮星演化的階段。

在此之前,天文學家還沒有發現過這種過度型的類型,只是在理論研究中預測過它的存在。我國的新發現,則填補了這一領域的空白。

圍繞天空的研究,人類在不斷深入推進,過去的一些謎團和疑惑會被解開,而新的未知又在前方不斷延伸。茫茫和浩瀚之中,人類在持續求索。

參考資料:

《天外來“客”》 光明網 2021年6月3日《主星會“吸星大法” 郭守敬望遠鏡發現罕見新型激變變星》 科技日報 2021年8月30日