最近,質疑阿波羅登月似乎愈演愈烈,還動不動就給人扣美狗的帽子,可是毛主席說過要實事求是,很多人連最基本的實事求是和上網求證都做不到,拿起手機就不停地輸出驚世言論,本期內容我就再來解釋幾個常見的質疑。

爲什麽地月通信沒有延時

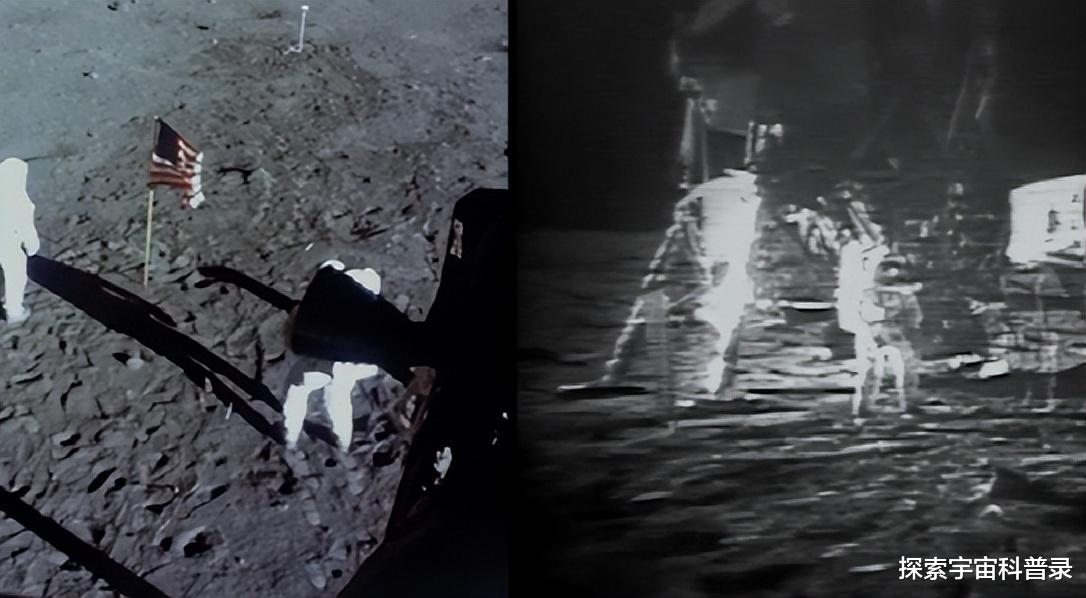

很多人對阿波羅登月任務的真實性表示懷疑,主要的理由是我們現在還無法實現高清直播月球著陸,那麽美國在上世紀六十年代是如何實現這一點的呢?此外,美國的直播信號似乎完全忽視了月球到地球的距離,延遲時間幾乎沒有,甚至沒有任何卡頓,這是怎麽可能的呢?實際上,那些持懷疑態度和陰謀論的人需要搞清楚,他們所看到的畫面中有些是當時的真實直播畫面,而有些則是紀錄片、電影或者動畫片中的畫面,把它們混爲一談實在是不妥。阿波羅登月所謂的“高清直播畫面”,本身就是謠言,當時真實的直播畫面其實是這樣的。其次,所謂“地月通話延遲不到兩秒”也是謠言,美國總統與月球宇航員對話的兩次間隔,分別是5.65秒和6.63秒,很多人信誓旦旦提供的視頻,其實是剪輯過的。

當然,確實有一個NASA資料顯示對話的確沒有延時,道理是這樣的:有個錄音機在地面的指揮中心實時錄音,地面人員對宇航員說一句話,5秒後聽到了宇航員傳回的語音後,地面人員馬上說第二句話。而錄音機所錄的這三段話,地月之間有5秒,但地面人員說的兩句話之間肯定是沒延時。有人把地面說的第一句話去掉,只留宇航員傳回地球的,和地面說的第二句話,然後說地月通話沒延遲,忽悠得很多人一愣一愣的。

另外,阿波羅任務使用了統一S波段通信系統,這是一種可以將遙測信號、指令、聲音和視頻信號結合爲單一天線發送的系統。爲了讓視頻流能擠進帶寬中,西屋公司研發了低掃描頻率相機,只傳輸325行掃描線、每秒僅10幀的畫面,相機會通過線纜連接至登月艙。視頻將從登月艙傳送出去。將天線傳回澳大利亞的一個追蹤站。在澳大利亞NASA將畫面轉換成標准廣播電視信號,再將信號利用通信衛星轉發給休斯敦的控制中心,休斯敦再將信號轉發給世界其他地方。通過這些技術和系統的結合,阿波羅任務能夠實現在沒有現代5G技術的情況下,從月球向地球傳輸聲音和圖像,實現通話和直播。

月球車是如何上去和工作的

月球車作爲人類在月球上使用的首款交通工具,在1971年至1972年的阿波羅15號、16號和17號任務中扮演了關鍵角色。它使宇航員得以在月球表面行駛數十公裏,收集了大量岩石樣本,並拍攝了許多令人印象深刻的照片和視頻。圍繞月球車,人們提出了許多疑問和質疑。首先,美國是如何將如此龐大的月球車送到月球上的?答案其實相當簡單:月球車是可以折疊的,挂在登月艙外部。當登陸艙降落在月球上後,宇航員便可以將月球車從隔間中拉出,展開並安裝電池、天線、相機等設備,隨後便可開始駕駛。其次,月球車的輪胎如何能在月球上行駛?這是一個常見的疑問。許多人誤以爲月球車的輪胎是由橡膠或塑料制成,而這些材料在真空和極端溫度下會變得脆弱。

實際上,月球車的每個輪胎都由钛合金圈和鋼絲網組成,鋼絲網上還覆蓋了鋅鍍鋁條紋,以增加牽引力和穩定性。這種設計的輪胎既輕便又堅固,不會被刺穿或爆裂。此外,月球車在月球揚塵的問題?這個問題可能是最有爭議的一個,一些人認爲,在沒有空氣的環境下,塵土應該直線落下,而不是形成弧線。根據牛頓第二定律,物體的加速度與作用在其上的力成正比,與其質量成反比。在地球上,塵土被抛起時會受到向上的初速度和向下的重力作用,同時還受到空氣阻力的影響,因此會形成弧線並迅速落下。然而,在月球上,由于沒有空氣阻力,且月球的重力僅爲地球的六分之一,塵土被抛起後會以更大的角度和速度飛出,飛行更遠和更久才會落下。最後,月球車是如何供電的?這個問題可能會讓人感到困惑,因爲月球車沒有明顯的電源或電線。

事實上,月球車采用純電驅動,由兩塊36伏銀鋅一次性電池提供動力,總容量爲121安時。每台電機0.25馬力,總功率爲1馬力,車輛最大時速可達14公裏/小時。這些電池足以支持月球車行駛約90公裏。此外,爲了保證月球車的正常運行,電池被安裝在月球車後部的兩個箱子內,箱子上裝有散熱器和溫度傳感器,以確保電池在適宜的溫度範圍內工作。這些技術在當時非常先進,即使放在今天也依然具有現代感。

50年前就能載人登月爲何現在卻困難重重

阿波羅當年那種登月方式一直被批評爲插個旗打個卡就走,雖然執行效率最高、投入成本最少,但産出成果也很有限,至于什麽資源開發更是談不上了。哪怕後期有了月球車,宇航員最遠也就到過離著陸點三四公裏的地方,連勘測都只夠粗勘一下。實際上如果只以載人登月和返回爲唯一目標,那麽這個門檻是相對較低的,只要你具備了載人航天、載人交會對接和探測器登月能力,理論上也就具備了這個能力。所以單論“成功載人登月並返回”這個目標,它本身的門檻並不是特別高。如今的重返登月,和當年的阿波羅登月有著本質區別,首先是目的,雖然過去的技術確實成功將人類送上了月球,但現代的任務不僅僅是重複曆史。

NASA希望建立可持續的探月計劃,包括建立月球基地,爲未來的火星任務做准備。這需要新的技術和更複雜的系統。其次是安全性,50年前的安全標准與今天相比有很大不同。現在的任務需要滿足更高的安全要求,這意味著需要更先進的技術和更嚴格的測試。另外是成本和預算,阿波羅計劃在冷戰期間獲得了幾乎無限的資金支持。而現在,NASA的預算受到更多限制,需要在成本和效益之間找到平衡。最後是國際合作與競爭:現在的太空探索更加注重國際合作,這意味著需要協調多國的利益和目標,這會增加複雜性和時間。不僅如此,美國重返月球之所以磕磕絆絆,原因也比較複雜,比如燒錢、技術不達標、政治上的限制等等。有人說,阿波羅登月可能並沒有載人,其實在沒有AI的六七十年代,電腦算力和機器人並不發達,要讓無人飛船自動登月,再弄個無人駕駛車跑幾十公裏,還要自動安放各種設備做大量實驗,自動挖幾百公斤月壤,在不同位置拍攝大量的照片和視頻,這技術難度實在太大了,有兩人操作控制反而更容易些。

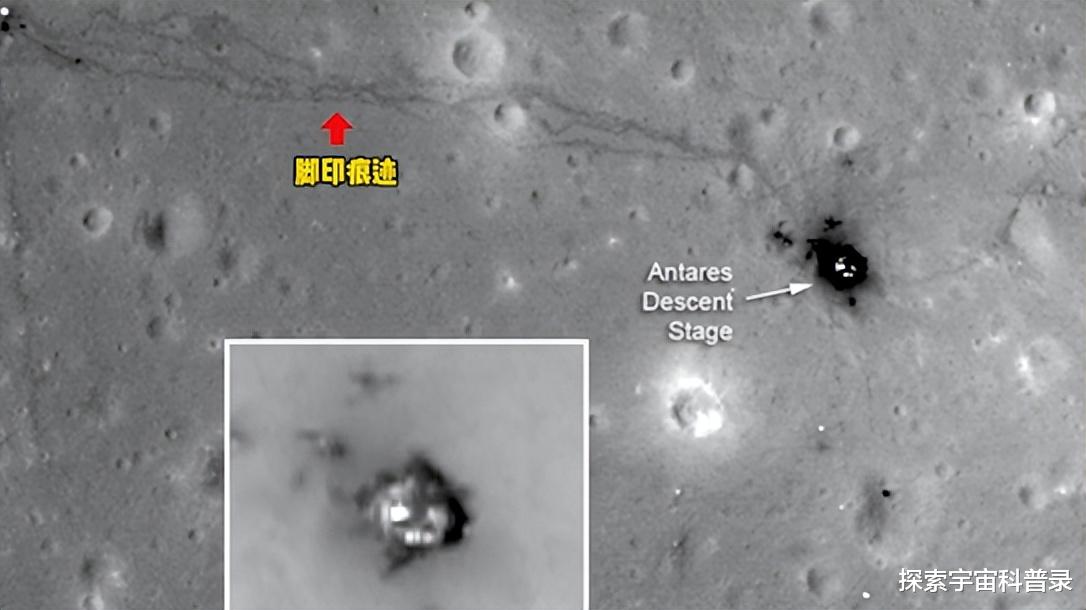

以上只是對重點質疑的回應,那有沒有獨立的第三方證據,或客觀存在的“物證”,能證實阿波羅登月確實發生過呢?當然是有的,在阿波羅11號登月任務期間,蘇聯的月球15號探測器也恰好著陸在不遠的地方。此外,爲了避免兩個飛行器相撞,蘇聯應美國的要求透露了月球15號的軌道參數。另外,現代的月球探測器,如我國的嫦娥二號:它傳回了分辨率達7米的全月球影像圖,在這些圖像上,可以分辨出阿波羅11、12、14、15、16、17六艘飛船登陸月球的遺迹。印度的月船二號也拍到了阿波羅11號的登陸地點,在一些畫面中,甚至可以看到宇航員的腳印。在阿波羅計劃終結後,美國1973年就發射了天空實驗室,1975年海盜一號登陸火星,1977年發射旅行者一號,1981年發射航天飛機,1990年發射哈勃太空望遠鏡。這也可以從側面證實冷戰時期美國的航天研發實力。還是那句話,你可以說他們壞,但不能說他們菜。要擊敗對手,首先要尊重對手。對此,你們怎麽認爲呢!歡迎大家踴躍討論,感謝大家觀看,我是探索宇宙,我們下期再見。

洗了這麽多,就問你一個問題:美國登月這麽多次都能百分百的成功率,爲啥後期技術更成熟了,航天事故卻頻頻發生了?[得瑟]

真心質疑,美帝的登月火箭上裝的是洗衣粉。[得瑟][得瑟][得瑟]

其實沒幾個人是真心質疑,全球大多數質疑的都是在瞎起哄,調侃!原因就是爲了刺激美國公開更多的登月細節!你不公開,我就說是假的[呲牙笑]

不要討論這些事情了,發展才是王道啊!

說的有板有眼的,好像你是計劃的參與者!

質疑是因爲反美需要。不反一下美,證明不了自己高大威猛。

小編所有的證據是自己找的還是人家給的?或者是憑自己的能力論證的?民衆有質疑,事主不出來解釋你急什麽?證明你公正,有正義感?