提到三體人的樣子,恐怕網上流傳最多的就是水熊蟲了。主要的原因還是在于,大多數文章和視頻的作者知道的能「脫水複活」的動物,可能只有水熊蟲。

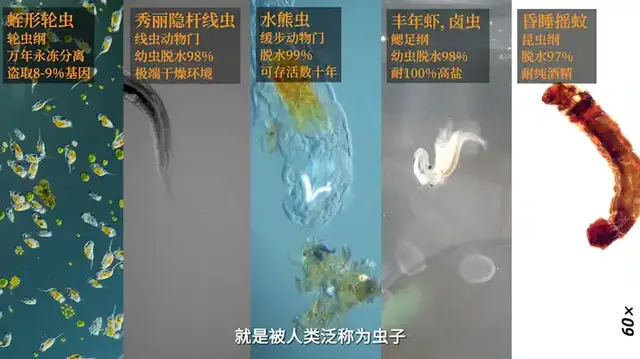

但其實,「脫水複活」在非脊椎動物中非常常見,廣泛分布于輪蟲綱、線蟲動物門、緩步動物門、鰓足綱,以及昆蟲綱。分別以蛭形輪蟲、秀麗隱杆線蟲、水熊蟲、豐年蝦、昏睡搖蚊爲代表。

當然,這些動物有一個最大的特點,就是被人類泛稱爲蟲子。

在這篇內容中:

三體人脫水複活,在生物學上真的可行嗎?

我詳細分析了這些動物爲什麽能脫水複活。簡單來說,當遇到環境巨變時,它們會進入隱生[1](Cryptobiotic)的休眠狀態,通過把機體大量轉化成海藻糖等保護劑,來度過各種極端的環境。

雖然水熊蟲的隱生狀態,在抗脫水、抗高溫、抗輻射方面的能力都很強,但三體人的其它特征,並不能找到任何相似性。綜合所有蟲子的特征,我們卻能找到三體人最可能的那個形象。

當然,可能有人會認爲,三體人可能並不是碳基生命啊!

其實三體人的碳基構造並沒有多少的懸念:

它們的宜居環境和人類相當,代謝需要水和氧氣,脫水後還可以燃燒,而且小說中的人物西子提到三體人是碳基生命。

其它的生命形式[2],例如硅基、氮基、磷基、硼基等等,要麽適宜生存的溫度過高,要麽適宜生存的溫度過低,要麽元素在宇宙中的豐度過低,而且有的還不適于水、氧代謝環境。

就拿硅基來說,有機化學家曾試圖建立硅氫化學體系,發現硅氫化合物不僅不穩定,而且硅-氫鍵、硅-硅鍵都很容易被水、氮等溶劑破壞[3] [4]。也就是說,從嚴謹化學的角度來說,三體人是其它的生命形式的概率,低到可以忽略不計。

三體監聽員獨自行動時,他能操縱機器,也能按下按鈕,所以它們的身體大小其實和人類也差不了太多。即便它們的身體大小和人類不同,也不會有非常大的差距,估計它們的身體大小在20cm~5m的範圍內。接下來,我們一步步的來分析三體人的身體構造和形象。

首先,三體人的骨骼是什麽樣的?

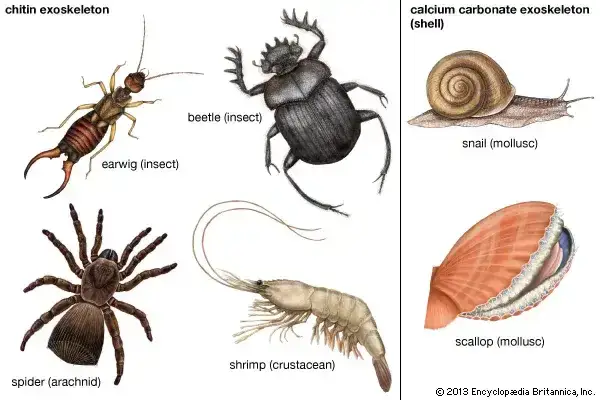

原著中明確提到,三體人擁有手指,能用嘴巴進食,擁有坐姿,這都反映出三體人具有骨骼系統。三體人脫水後,呈現柔軟幹纖維的狀態,這意味著它們並沒有內骨骼。它們擁有的自然是外骨骼。同時,三體人在炙熱環境下還需要反射太陽輻射,那麽它們的外骨骼還具有淺色且鏡面光滑的特征。

泛節肢動物普遍存在幾丁質外骨骼[5],同時也是在地球生物史中出現過大型化的動物。當然,外骨骼的進化路線是多種多樣的,僅僅鈣化路線就多達18種,並不一定需要考慮節肢動物的外骨骼[6]。

鈣的運用可以增加外骨骼的強度[7],幾丁質的運用可以增加韌性和彈性[8],二氧化硅的運用可以增加對太陽輻射的反射[9]。不排除可以像鱗足類那樣運用黃鐵礦,具有含鐵的外骨骼[10]。

這樣,我們就可以分析出三體人外骨骼的特點:

大約具有三層,最外層爲二氧化硅,這一層可能很薄,類似于昆蟲外骨骼的蠟質分子。中間是礦化層,可能含鈣和鐵等等,具有很高的強度。應該存在微孔,可以運輸硅化物到外骨骼表面。最內一層是幾丁質,附著肌肉,不僅保護內部脆弱的組織和器官,還能給肌肉儲存彈性勢能。

三體人可能存在的相似肌肉系統

當三體人脫水休眠時,可以如同昆蟲蛻皮一樣,脫掉外骨骼。隨後再脫水成柔軟幹纖維狀態。

接下來,我們來看看,三體人是怎麽呼吸的?

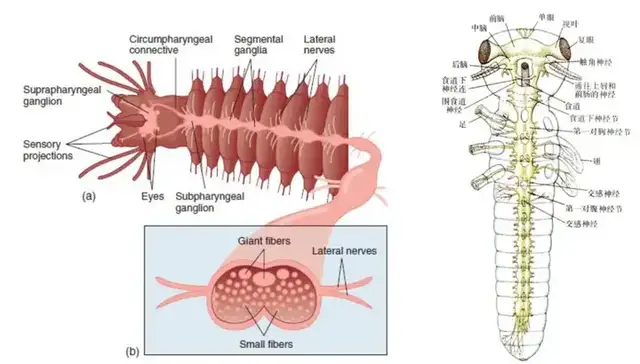

通過三體人的思維來看,它們的中樞神經系統應該是集中的,而不是像章魚神經系統那樣的分散。三體人的神經系統可以一開始就是集中的,就像脊索動物門一樣;也可以是分散,在不斷進化過程中,逐漸變得集中,例如早期可以類似于環節動物、昆蟲那樣的鏈狀神經系統。

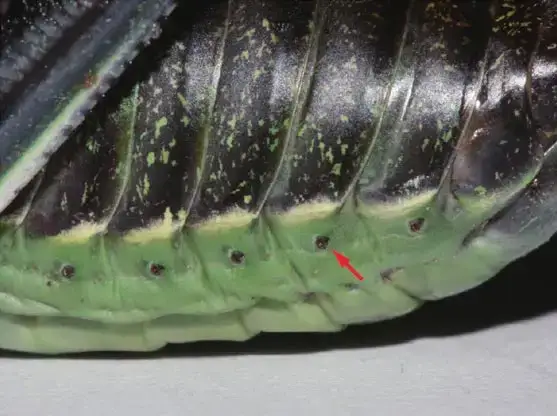

考慮到三體人生活的惡劣環境,以及具備的外骨骼系統,當它們在三體文明演化史上還屬于低等生物時。很有可能,全身分布著類似氣門這樣的呼吸器官。氣門上具有覆蓋物,可以減少水分的流失,從而提升抗高溫、抗幹旱的能力。

在原著中,三體人經過了200多次的文明,它們的進化次數可能比200次還多得多。

那麽在反複往高等生物進化的過程中,隨著神經系統、循環系統、骨骼系統變得越來越發達,它們可能就像地球上魚類登陸演化成四足動物退化掉鰓那樣,退化氣門,演化出具有高效呼吸的“肺”。當然,它們的肺的具體形式和人類肯定是具有差異的,同時具有抗旱、抗冷、抗熱等特性。

由于三體人在極端環境中會脫水,那麽它們的氣門可能並沒有完全退化。當它們轉化體內有機質爲海藻糖,進入隱生狀態時,會關閉肺部的同時,重啓氣門,從而可以保持極其微弱的呼吸,通過極低的新陳代謝維持生命狀態。

三體人的繁殖和交流方式,又可能存在怎樣的進化機制呢?

按照原著,三體人的繁殖方式是父母的有機質互相融合,然後誕生3~5個後代,後代會繼承父母的部分記憶。

可以發現,三體人的這種生殖方式,相當于低等生物的接合生殖+分裂生殖。

地球上高等生物的兩性異配生殖方式,其實是高度依賴外部水環境所進化而成的。三體人可能經常面臨極端缺水環境,主要的繁殖方式,沿著融合-分裂路線演化,是非常合理的。

就像地球生物的異配生殖可以逐漸進化成哺乳動物這樣的複雜生殖方式一樣,三體人融合分裂的生殖方式,也可以進化成高等的形式,最終發展成原著中那樣的繁殖方式。

那這樣的繁殖方式,三體人如何才能做到繼承父母的部分記憶呢?

前面提到的同樣擁有「脫水複活」能力的秀麗隱杆線蟲,它們的記憶便會遺傳。2019年登上《cell》的論文,發現秀麗隱杆線蟲的記憶,可以通過小RNA分子進行遺傳,至少可以維持3~4代[11]。三體人的記憶能夠遺傳,那麽它們還有可能是擁有這樣的遺傳機制。除此之外,考慮到三體人融合分裂繁殖特性,它們的後代其實可以通過繼承成蟲盤的方式,來繼承父母的記憶。

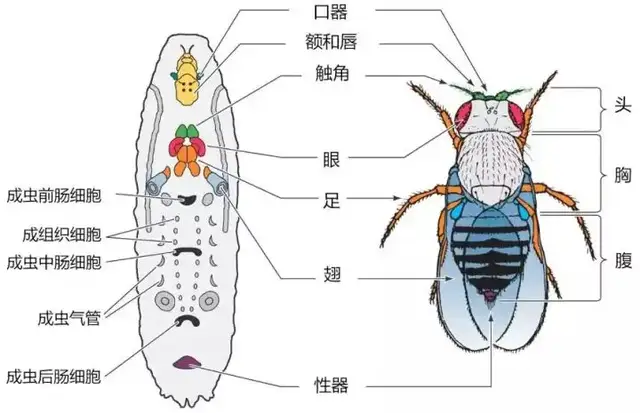

成蟲盤是完全變態昆蟲幼蟲身體內都存在的特殊結構。

幼蟲只管不斷地吃,化蛹之後,體內器官溶解,成蟲盤內的幹細胞就會再分化成成蟲的各個器官。

所以才有人認爲,成蟲是寄生在幼蟲體內的,最終取代幼蟲。幼蟲不斷吃吃吃,只是給成蟲做了嫁衣。這種說法,其實並不正確。這裏就不細說了,適合專門出一期視頻來講。如果大家想看,可以在彈幕上打想看兩個字。

按照成蟲盤形成的機制,不難猜測,三體人之所以能繼承父母的部分記憶,具有相似的過程。

在繁殖過程中,三體人父母的身體會發生成蟲盤的再形成過程,承載記憶的神經系統並不會直接被破壞,而是被整合進了成蟲盤,經過父母融合、複制、分裂,最終就發展出了3~5個繼承父母融合成蟲盤的後代。

在幼體不斷成長的過程中,經曆變態發育,隨著神經系統發展,功能逐漸完善後,來自父母的記憶就會不斷的解開,並和後天記憶一樣,成爲自身記憶的一部分。

至于三體人單純運用腦電波進行交流,這對進化的挑戰,具有最高的難度。

這種不依賴于五官的交流,有一些類似于昆蟲的信息素。

當然信息素的交流效率並不高,考慮到三體人具有很高的交流效率。直接腦電波交流,的確才是最合適的最底層的機制。

因爲無論聽覺、觸覺、視覺等各種感官,本質上都是四大基本作用力中的電磁力。而且外部信號的轉化,本質上也都是轉化成電信號傳導的。

我們可以推測,三體人神經系統的底層邏輯和地球生物是相似的,它們神經系統輸出和接受信號的微觀結構,會存在調制解碼系統。從而使得,它們的大腦中,天生具有類似腦機接口這樣的器官。

雖然這樣的器官,進化出來的確難上加難,但原著設定中三體人進化出文明就有200多次。

他們的生物演化史,比地球生物還要內卷。不排除在最後一次演化過程中,恰好出現了特定的環境,並促使它們演化出相應的生理構造,並最終進化出了腦電波交流的可能。

雖然概率很低,但也並非沒有可能。

有了這樣的神經系統,三體人的社會形式就很好解釋了。

地球上,單純因爲信息素交流,螞蟻之類的昆蟲就可以形成龐大而緊密的社會結構。純信息素的控制,也讓螞蟻沒有“情感”。當然螞蟻沒有情感,也可能是神經系統過于原始的體現。

由于三體人對個體,也僅僅是交流,並不會像螞蟻那樣通過信息素控制個體。所以,它們並沒有形成昆蟲那樣的蟲族社會體系。

雖然三體原著提到三體社會是絕對理性的,但其實三體人個體也是可以具有各種情感的。例如原著中的三體監聽員就有表現出一些情緒、情感反應。

我們可以這樣理解,三體人是具備情感,但卻是被高度壓抑的。

三體社會被要求絕對理性,這是它們應對極端環境,進化出來的生存策略。但如果它們真的能生存在地球上,或者與地球人長期接觸,這樣的絕對理性就是可能被瓦解的。

三體人社會屬性上的理性,其實也是體現在透明交流帶來的高壓。

可以想象,從現在開始地球人的所有思想都變得完全透明,那麽任何人的表達都會變得謹慎,情緒和情感自然就會受到壓抑。其實不說所有人的思想變得透明,哪怕是我們在網上進行評論或者交流時,我們的所有身份信息和家庭住址都會同步上傳公開,我們的言論都會變得非常謹慎和克制。

當個體的聲音被壓抑,個性被限制後,一個集體就更容易形成共同的聲音。

任何高效率的組織,都必須有領袖。這種共同聲音,就會集中在領袖上,形成權力的集中。再加上,三體人通過統一行動渡過一次次的災難,隨著領袖威望的增加,形成專制元首制的可能性就會越來越大。

文明的發展和思想的開放程度是息息相關,整個人類曆史的發展過程,就是最好的證明。

以上便是三體人可能的演化過程。

我們不難發現,雖然三體人具有多種地球生物的特征,但並不能在地球上找到十分相似的生物。不知道有沒有大觸,通過我的推理,畫出或者建模出三體人的形象。尤其是,它們的整個生活史。

按照原著的設定,三體人的生理特征,其實是比較符合進化邏輯的。

不得不說,在三體人的設計上,大劉還是很用心的。

參考^Schill, Ralph O., Günther HB Steinbrück, and Heinz-R. Köhler. "Stress gene (hsp70) sequences and quantitative expression in Milnesium tardigradum (Tardigrada) during active and cryptobiotic stages." Journal of Experimental Biology 207.10 (2004): 1607-1613.

^Davila, Alfonso F., and Christopher P. McKay. "Chance and necessity in biochemistry: implications for the search for extraterrestrial biomarkers in Earth-like environments." Astrobiology 14.6 (2014): 534-540.

^Petkowski, Janusz Jurand, William Bains, and Sara Seager. "On the potential of silicon as a building block for life." Life 10.6 (2020): 84.

^Accolla, Mario, et al. "Silicon and hydrogen chemistry under laboratory conditions mimicking the atmosphere of evolved stars." The Astrophysical Journal 906.1 (2021): 44.

^Oh, Dongyeop X., et al. "Chiral nematic self-assembly of minimally surface damaged chitin nanofibrils and its load bearing functions." Scientific reports 6.1 (2016): 23245.

^Porter S M. Seawater chemistry and early carbonate biomineralization[J]. Science, 2007, 316(5829): 1302-1302.

^Nedin C. Anomalocaris predation on nonmineralized and mineralized trilobites[J]. Geology, 1999, 27(11): 987-990.

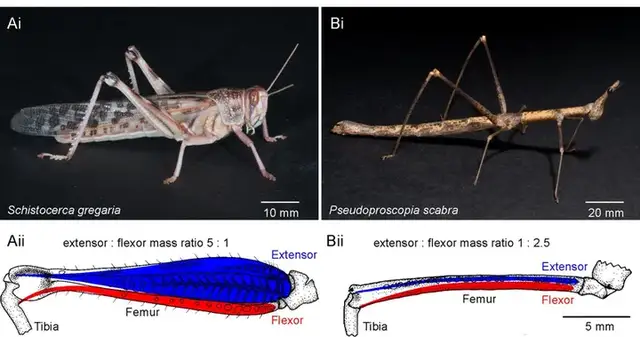

^Bennet-Clark H C. The energetics of the jump of the locust Schistocerca gregaria[J]. Journal of Experimental Biology, 1975, 63(1): 53-83.

^Falasco E, Bona F, Badino G, et al. Diatom teratological forms and environmental alterations: a review[J]. Hydrobiologia, 2009, 623(1): 1-35.

^Sun J, Chen C, Miyamoto N, et al. The Scaly-foot Snail genome and implications for the origins of biomineralised armour[J]. Nature communications, 2020, 11(1): 1-12.

^Posner, Rachel, et al. "Neuronal small RNAs control behavior transgenerationally." Cell 177.7 (2019): 1814-1826.

[doge]為什麼不問問神奇的海螺呢?

這麽優秀,居然沒粉?