在三國那段波詭雲谲的曆史長河中,英雄豪傑輩出,智勇之較層出不窮。

就在這個充滿傳奇色彩的時代背景下,卻發生了三起令人扼腕歎息的殺戮事件。

它們不僅在當時引發了巨大的波瀾,更在曆史的長河中留下了深刻的印記。這三起事件究竟是如何發生的?又爲何會被後人稱爲“最不該殺”的悲劇呢?

一、曹操誤殺華佗建安十三年(208年),三國鼎立的格局初現端倪。

在這個風起雲湧的時代,曹操,作爲曹魏的奠基人,以雄才大略著稱于世。

即便是這樣的英雄人物,也有犯錯的時候。

這一年,曹操犯下了一個錯誤——誤殺了神醫華佗。

華佗,字元化,是三國時期著名的醫學家。

他醫術高超,名揚四海,被譽爲“神醫”。

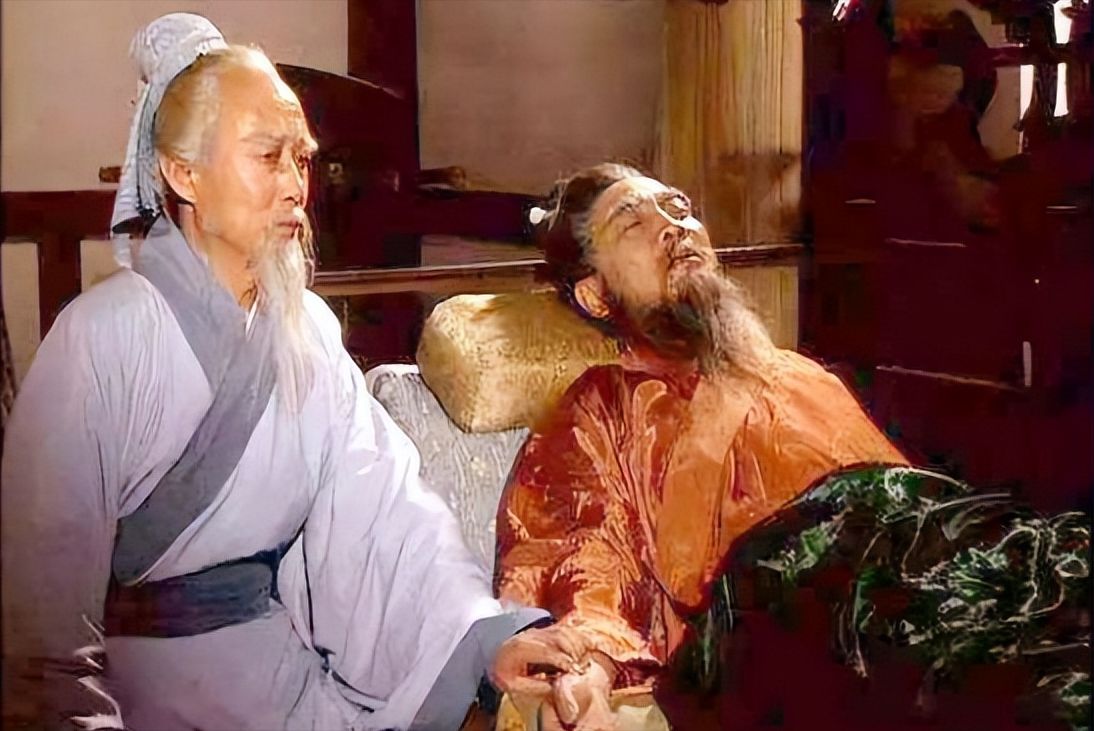

曹操因爲長期征戰,患有嚴重的頭風病。每當病發,頭痛欲裂,痛苦不堪。

爲了根治此病,曹操請來了華佗爲自己診治。

據《三國演義》記載,華佗提出,需要開顱手術才能根治曹操的頭風病。

在那個時代,開顱手術無疑是一種極具風險的治療方法。

曹操聽後心生疑慮,認爲華佗是想趁機加害自己,于是下令將華佗處死。

華佗的死,對于三國時期的醫學界無疑是一次巨大的損失。

他的醫術和醫學理念在當時無人能及,他的離世也使得許多疑難雜症失去了治愈的希望。

更爲嚴重的是,後來曹操的愛子曹沖得了重病,因爲找不到像華佗那樣的名醫而耽誤了治療時機,最終英年早逝。

曹操對此深感後悔和自責,但爲時已晚。

事實上,關于華佗的死因,《三國志》中的記載與《三國演義》略有不同。

《三國志》中提到,華佗是因爲不願意成爲曹操的專職醫生,而借口妻子生病返回家鄉。曹操多次催促他回來,但華佗卻遲遲不歸。

最終,曹操憤怒之下,將華佗處死。

無論是哪種說法,華佗的死都是三國時期的一大憾事。

二、關羽錯斬龐德建安二十四年(219年),關羽發動襄樊戰役,意圖奪回荊州。

在這場戰役中,他遭遇了曹魏名將龐德。龐德,原是馬騰的部將,後來歸順了曹操。

他勇猛善戰,武勇著稱。

在這場戰役中,龐德與關羽展開了激戰。

據《三國演義》記載,關羽在與龐德的戰鬥中,曾試圖勸降他。

但龐德卻甯死不屈,表示願意爲曹魏效忠到底。

最終,關羽將龐德斬殺。

龐德的死,對于曹魏來說無疑是一次巨大的打擊,曹魏失去了一位難得的將才。

更爲嚴重的是,龐德的兒子龐會,後來爲了報父仇,隨鄧艾滅蜀時,盡殺關羽後人。

這一事件加劇了蜀漢的衰落,也使得三國之間的仇恨更加深重。

關羽在斬殺龐德的同時,也犯下了一個致命的錯誤:沒有留下龐德的性命,來作爲與曹魏談判的籌碼。

如果關羽能夠生擒龐德,並將其囚禁起來,那麽他在與曹魏的談判中,就會擁有更多的主動權。

可惜,曆史沒有如果,關羽的這一決策失誤,也爲後來的悲劇埋下了伏筆。

三、孫權下令殺關羽建安二十四年(219年)底,孫權趁關羽北伐曹魏、荊州空虛之際,派遣呂蒙偷襲荊州。

關羽腹背受敵,在進退無路的情況下,被東吳軍隊所擒。

孫權爲了泄憤,和震懾蜀漢,下令處斬了關羽。

關羽的死,引發了蜀漢的極大憤慨,和報複行動。

劉備爲了替關羽報仇雪恨,發動了對東吳的大規模討伐戰爭,即夷陵之戰。

在這場戰役中,劉備傾全國之力,與東吳展開激戰,雙方損失慘重。

最終,劉備戰敗,逃回白帝城,並在那裏病逝。

孫權的這一決策,無疑是錯誤的。

他原本可以通過囚禁關羽,來與蜀漢進行談判,從而達成更有利的協議。

他卻選擇了最極端的方式來處理關羽,這無疑加劇了三國之間的緊張局勢。

孫權的這一舉動,也使得東吳失去了與蜀漢聯盟的機會,從而使得自己在三國鼎立的格局中,處于更加孤立的地位。

結語這三起事件都是三國時期,令人扼腕歎息的悲劇。它們的發生,不僅給當時的三國格局帶來了深遠的影響,和變化,也使得後世無數人爲之感到惋惜和遺憾。

如果曆史可以重寫,或許我們應該給這些英勇無畏、才華橫溢的人物,一個更好的結局。然而,曆史沒有如果,只有結果和後果,這些人物的死亡和悲劇,也成爲了三國曆史中不可或缺的一部分。