在古代,絲綢地位與今天最爲重要的戰略物資——石油完全可以相提並論。絲綢作爲古代戰略物資,有著與黃金一樣的硬通貨價值。于是,絲綢便與糧食一樣,成爲朝廷支付官吏俸祿的“貨幣”。在中國,絲綢是文明的代表、文化的象征。不僅如此,而且,還有特別值得一提的是,絲綢還是一個延續了五千年的,中國特有人文地理孕育出來的,通過東西方商貿往來而繁榮興盛的特殊産業。

錦繡中華,衣被天下。中國是世界上最早發明植桑、養蠶、缫絲、織綢的國家。絲綢作爲一種物産,同時也是一種文化,自古以來便是中華文明的象征。隨著“一帶一路”成爲國家戰略,絲綢,這種當年在古老商路上的代表性物品,自然又激起了人們的興趣。我國的蠶桑絲綢起源地有多個,除了黃河流域的中原地區,長江流域特別是包括江蘇在內的長江下遊的太湖地區,也是中國絲綢的重要發源地之一。

早在五千多年前,今江蘇省的北部和南部,就已經存在原始紡織和冶絲紡織的手工生産,因此可以推斷,江蘇是我國蠶桑絲綢的原始發源地之一。而在江蘇,有這麽一個地方,它是江蘇最南端的古鎮,自古以絲綢業聞名天下,古迹真的太多了!可能好奇的朋友就會問了,這座江蘇最南端的古鎮到底是在哪裏?那裏又有著哪些不一樣的風景?帶著這些疑問和好奇,今天就和大家一起來聊聊,有關盛澤古鎮的那些事。

盛澤鎮屬于江蘇省蘇州市吳江區,位于江蘇省的南端。三國時期,東吳一位名叫盛斌的將軍在青草灘一帶紮寨屯兵,于是這個地方就叫“盛寨”,由于盛寨的一東一西有兩個大湖(古稱“澤”),因此得名“盛澤”。盛澤起初是個村落,唐代盛澤屬嘉興縣澄源鄉。吳江建縣後,盛澤一直歸屬于吳江縣。盛澤升格爲鎮是清朝初期的事,也是吳江原七大鎮中較晚成鎮的,但是得益于迅猛發展的絲綢産業。

建鎮一百年後,乾隆年間盛澤一躍成爲吳江第一大鎮。民國初年,吳江縣設六市十二鄉,盛澤成爲六市之一。盛澤綢産,自古及今,名目繁多。桑絲綢類産品,明代已有絹、羅、绫、綢、紗、棉布、苎布、缣絲布等多種。現代,由傳統的桑絲綢發展到交織綢、人絲綢、合纖綢4大主要門類。建國後,共生産過各類絲綢540個品種。曆史上盛澤鎮以“日出萬匹、衣被天下”聞名于世,有“綢都”的美稱。

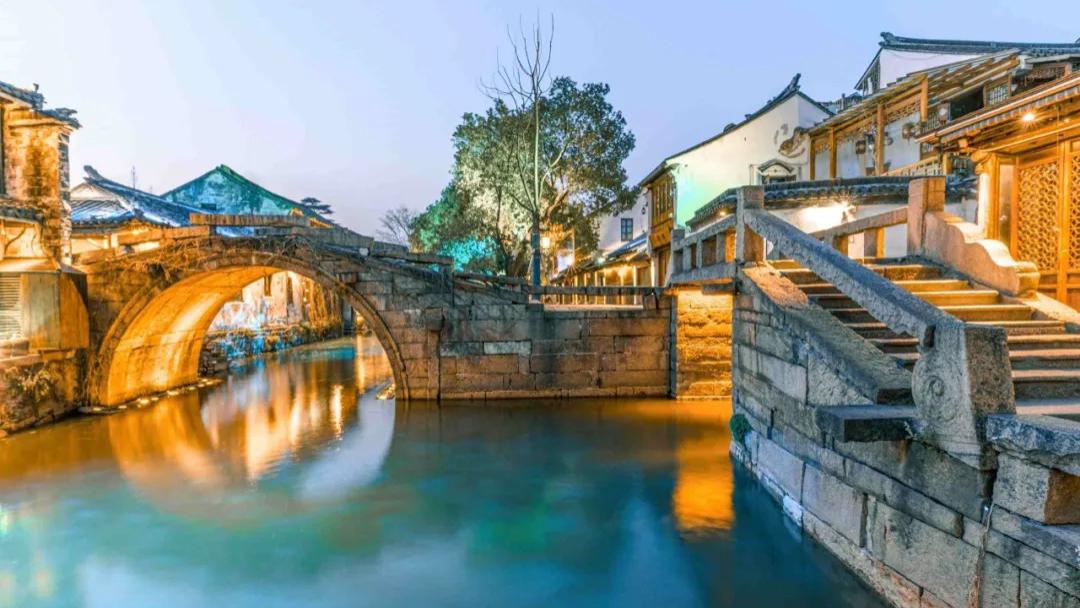

據記載,在明代成化年間,蘇州吳江已成爲我國的絲綢重地。除此之外,蘇州吳江還被譽爲“絲綢之鄉”。其中,震澤古鎮以“絲”著稱,是我國著名的蠶絲之鄉;而盛澤古鎮以“綢”聞名,是我國著名的絲綢之都。盛澤以盛溪河爲界劃分新城舊鎮,西部爲新城,東部爲舊鎮。從舊鎮的東方廣場,拐入鹽店弄,轉往斜橋街,街沿市河向東延伸,擡頭突見濟東會館。清代有不少山東商人在盛澤做生意,濟甯商人就曾建金龍四大王廟作爲他們的會館,原址在今鎮中目瀾洲公園內。

再東則至先蠶祠,先蠶祠是全國現存唯二的蠶神祠。先蠶祠,俗稱蠶花殿。它始建于清道光二十年(1840年),1999年重修後向社會開放。從古到今,每逢小滿節先蠶祠內必演小滿戲,祠內蠶王殿供奉著人文始祖炎帝神農氏、黃帝軒轅、嫘祖蠶花娘娘三座神像。內庭院風格獨特、小巧玲珑,相傳到先蠶祠來燒香、拜佛的人們要在庭院中的挹翠橋、龍門洞、步步高石級走上三圈,能給人帶來吉利、好運。

特別是對于工作和生活在蘇州以及周邊省市的朋友而言,如果說,對于自古以絲綢業聞名天下,古迹真的太多了!江蘇最南端的古鎮有啥想說的,也歡迎大家評論留言。