本文寫于2017年。

前段時間集中上映的美國片很有些似曾相識的感覺。

梅爾·吉布森拍了太平洋戰爭題材的《血戰鋼鋸嶺》,它讓我聯想到了10年前克林特·伊斯特伍德的同類題材電影《父輩的旗幟》。

而克林特·伊斯特伍德最近又交出了什麽答卷呢?是《薩利機長》。它又和羅伯特·澤米吉斯2012年的作品《迫降航班》題材內容都極爲相似。

那麽羅伯特·澤米吉斯又在忙了些什麽呢?哪最近上映的《間諜同盟》,它又與哪部電影形神皆似呢?……

這樣的問題似乎可以無限循環下去。同樣的題材,不同的導演會根據自己的風格選擇不同的拍攝方式,最終也將表達不同的價值觀與審美情趣。

羅伯特·澤米吉斯的《迫降航班》裏,丹澤爾·華盛頓扮演的機長奇迹般的將即將墜毀的客機成功迫降,成爲人民心目中的英雄。然而隨著事故調查的不斷深入,他個人酗酒與吸毒的問題被曝光,這使得他很快從英雄向罪人的身份轉換。

澤米吉斯在片中更多展現了男主角的心理掙紮,從試圖隱瞞脫罪到坦然面對的心理轉換過程,他最終成爲了戰勝自己人性缺點的自我英雄,完成了堪比迫降客機的一次壯舉。

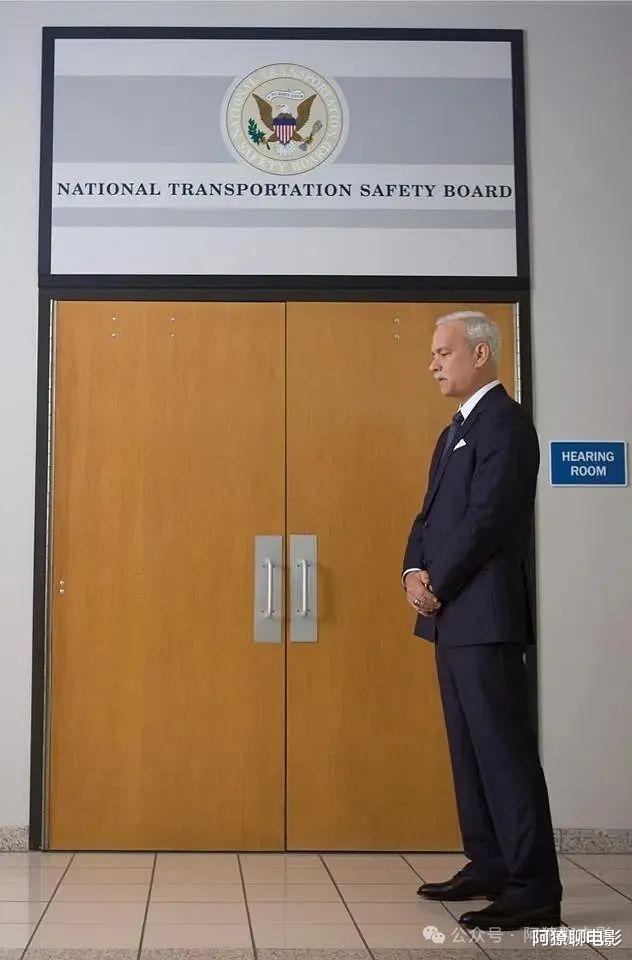

而本次伊斯特伍德在《薩利機長》試圖展現的內涵便和《航班》有著很大不同,雖然它們幾乎用了同樣一個故事背景。《薩利機長》更多是在探討這次英雄事迹背後美國嚴密的事故調查制度,它存在著就事論事、一絲不苟的理性機制,也存在著過于死板、未能設身處地用人性思考問題的制度缺陷。

電影通過對真實事件的呈現,讓這不爲世人所知的幕後過程變得透明而令人信服。法理與情理在這樣一次針鋒相對的調查過程中得以完美融合,當事方、調查方與聽證方最後都能彼此理解、彼此尊重,從而邁向對彼此更深的信任與認同。這遠比在萬人面前喊幾句激動人心的口號或是背幾句冠冕堂皇的台詞來得更加觸動人心。

沒看電影前觀衆多半會設想,兩位大導演手握重金,肯定會將迫降的驚險場面放在了影片的第一位,那宏大的視效應該杠杠的。然而事實上,兩部影片都對觀衆翹首以待的迫降場面淺嘗即止,並未對它做過大的誇張與渲染。

它成爲了影片的配角與副線,主角的人性拷問與制度的利弊探討成爲了影片當之無愧的主角與主線。這便是優秀導演擅長的拍攝角度與價值追求。

如果換做其他國家的導演來拍攝,會是如何演繹呢?這是一個很有趣的話題。

1、韓國版:政府肯定會是背鍋俠,針砭實事將會是主基調。忠武路相信,沒有輿論的鞭撻,政府不可能自己向好的方向發展。

2、日本版:必將展現墜機前乘客的孤獨感與末日感,多半會拍成個心理恐怖片。

3、台灣版:小清新主線,通過墜機前某個乘客的回憶,追溯一段逝去的青春。

4、法國版:同上,更加激情。

5、英國版:同上,更加基情。

6、印度版:同上,更加煽情,主角爲女空乘,不排除期間穿插多段歌舞。

以上都是調侃,下面的話題很嚴肅很正經。

7、國內版:地球人都知道,你懂的。

影片將把主要情節放在各級領導們的迅速反應、果斷決策與一線搶險指揮,全體機組保證完成任務的豪言壯語,以及事後乘客們千恩萬謝熱情洋溢的肺腑之言。(詳見《中國機長》)

除此之外還真不會剩下什麽了,因爲兩個小時的時間也就只能裝下這些必要內容,已經相當的充實了。它就是新聞聯播的加長版。

我們會在這樣的電影裏塑造反面人物,或是質疑英雄們麽?顯然不會!

爲什麽我們會這樣慣性的思維?

因爲一直是這樣的,這是“中國特色”。

“中國特色”這個詞在民間有一種不可言說的調侃味道,這在官民之間形成了一道隔閡。官媒表述時。是一本正經、嚴肅正面,明顯是一個褒義詞;一旦到了群衆嘴邊,它變得滑稽而低俗,指代了很多大家習以爲常卻又鄙夷不齒的社會現象,仿佛它真的很“色”,徹底淪爲一個貶義詞。

究竟是什麽讓同一個詞彙演變成爲了兩極分化如此嚴重的一個常用語呢?

我們不能把什麽現象都蓋以“中國特色”論調而予以麻木化,因爲很多時候它並不是一塊一塵不染的白布,無法掩蓋部分社會現象背後不合情理的本質。