最近,網上流傳著這麽一個段子。

三流大學抓紀律,二流大學抓教育,一流大學抓科研。再看看人家美國,頂流大學——抓學生。

本次已經席卷了全美多地的大學生抗議活動,最早恰恰起源于世界著名的“藤校”——哥倫比亞大學學生被捕事件。

其實,要說這個哥倫比亞大學,可算是美國八大“藤校”裏的“覺醒先鋒”。而且它位于資源和人口集中,精英雲集的紐約市中心,一旦搞個什麽抗議示威,就會顯得特別驚天動地,給美國政府和整個輿論環境帶來不小的壓力。

但對比以往美政府的處理哥大“鬧事學生”的手法,這次似乎還是有點“不同尋常”。

1.1984年,哥倫比亞大學學生抗議南非種族隔離政策,封鎖哥倫比亞大學主要的教學與行政大樓——漢密爾頓廳,以施壓哥大從南非撤資。美政府全程沒有出動警方入校;

2.2016年,爲抗議氣候變化,哥倫比亞大學學生占領了辦公樓與校長辦公室長達八天。同樣沒有出動警察入校,事後領隊的學生代表也僅受到了輕微處分;

3.本次,2024年,哥倫比亞大學學生爲聲援巴勒斯坦人民,抗議加沙人道主義危機,占領了學校的一塊草坪,並未怎麽影響到正常教學秩序(課程都改線上了)。然後——有108名學生被警察逮捕了。

而且,警察逮捕學生的理由也很邪門——非法入侵哥大。

合著哥大自己的學生在本校活動,算是“非法入侵”?

原來,哥倫比亞大學那個被“組織上”約談了的女校長 米努什·沙菲克爲了趕緊息事甯人,幾天前已經下令,將哥大的線下課程都改作了線上,以避免學生們繼續搞事情。

那麽,按他們的邏輯,既然線下課程都停了,你還在學校裏聚集,這就算“非法入侵”了。

畢竟,美國任何一個法律也沒寫著禁止譴責以色列,聲援巴勒斯坦,所以只能從其他角度入手,去抓那些“鬧事”的學生了。

到這裏,你是不是覺得哥大的校長沙菲克像個美政府“狗腿子”?

米努什·沙菲克

其實,這位女校長半年多來,一直都過的十分心驚膽顫,試圖在“上面的人”和“下面的學生”中間和稀泥,找平衡,也是相當不容易的。

10月4日,即本輪巴以沖突爆發的三天前,沙菲克才正式就任哥倫比亞大學校長,此前她長期在英國生活工作。

米努什·沙菲克是哥倫比亞大學的第20任校長,也是哥大的首位女校長。在此之前,她曾是世界銀行最年輕副總裁、英格蘭銀行副行長,倫敦政治經濟學院的首位女校長。還被伊麗莎白二世女王封爲“女男爵”這個終身貴族頭銜。

然而,就是這麽個很不簡單的頂級女精英,竟然真遇到了自己處理不了的問題。

去年12月初的時候,美國國會曾傳喚了數位藤校的校領導參加聽證會,勒令他們對本校的“反猶主義活動”做出有效回應。

不過,當時沙菲克的運氣還真不錯,以要參加在迪拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會爲由推遲了聽證會,爭取到了一定的觀望緩沖期。

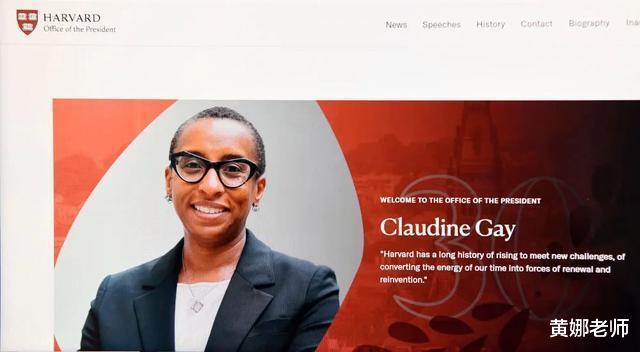

而其他常青藤的同仁們就很遭殃了:賓夕法尼亞大學校長利茲·馬吉爾和哈佛大學校長克勞丁·蓋伊在聽證會後不久後相繼辭職,麻省理工大學校長莎莉·科恩布魯斯也遭到持續施壓,差點被逼辭職。

2023年12月5日,克勞丁·蓋伊(左)和賓夕法尼亞大學校長伊麗莎白·馬吉爾在衆議院聽證會上

即便這三位頂級學府的校長都是女性,尤其是哈佛大學的克勞丁·蓋伊還是個黑人女性,在民主黨政府,堪稱是疊滿了多重buff,誰動她——那就是“政治不正確”。

然而,在國會聽證會上,當被議員問到“提議對猶太人種族滅絕在哈佛算不算嚴重騷擾行爲”的時候,蓋伊的回答是,“要視具體情況而定”。

這顯然不夠“達標”...

上一次,米努什·沙菲克因爲“出差”,僥幸避開了去年底的聽證會。但還是咱們中國的那句老話——躲得過初一,躲不過十五。她的聽證會,被安排在了今年的4月17號。

聽證會前夕,發起聽證會的衆議院教育和勞動力委員會主席維吉尼亞·福克斯,曾公然向媒體表示,倘若哥大無法有效處理校內的反猶主義,她將考慮以削減甚至取消對該校的聯邦教育撥款作爲“最終手段”。

另外,有了去年幾位同仁的教訓,米努什·沙菲克也深知,這事兒上,于公于私,都是相當棘手,很難同時擺平兩邊。

即便,論“政治正確”,米努什·沙菲克同樣自帶多重buff疊加——女性+少數族裔。這方面,從她的名字“米努什”中咱們也能看得出來——米努什·沙菲克出生在埃及,4歲時隨父母舉家遷往美國。

可惜的是,這些buff遇到“反猶太主義”相關議題,似乎就啥也不是了。

在沙菲克遲來的聽證會上,國會議員們用最嚴厲的話批評她,稱其沒有對校園內的“反猶主義”作出反應,對哥大的紀律管理“過于軟弱”,並質疑她“是否有意放縱這一行爲”。

按英國《衛報》的報道,沙菲克最終還是“看上去向壓力屈服了,只用‘是的’作答並緊張地笑著。”

在校長被拉去參加聽證會的當天,哥倫比亞大學的學生們也行動了起來。他們在校園內支起帳篷反對校方與以色列方面的商業往來行爲,並將其命名爲“加沙團結營地”。

同時,“加沙團結營地”又在哥大社交媒體上發布了一張1968年與2024年的對比圖片,配文稱他們將效仿當年占領校園的抗議學生們,用行動要求終結在巴勒斯坦發生的“種族隔離、屠殺與非法占領”。

一個雙休日後,4月22號,沙菲克給哥大全體教職工發了一封全體公開信,說學校將暫時取消線下課程,改爲線上教學,同時勸阻學生們緩和仇恨,讓我們所有人都有機會考慮下一步的行動。

字裏行間流露著“身不由己”,求求你們別鬧了,你們再鬧下去,國會老爺們會把我往死了整的,你們就放我一馬吧.......

我搞不定,國會老爺們也會換個能搞定的人過來。

胳膊擰不過大腿,你們這樣鬧有什麽意義呢?

如果你們堅持折騰,會招來國民警衛隊和紐約警察的...

事實證明,這封公開信沒根本沒人鳥。來草坪上搭帳篷的人不升反降。

即便是沙菲克象征性解雇了一名疑似“反猶主義”的教師,美軍警還是采取了措施,以“學生非法入侵哥大”逮捕了100多人。

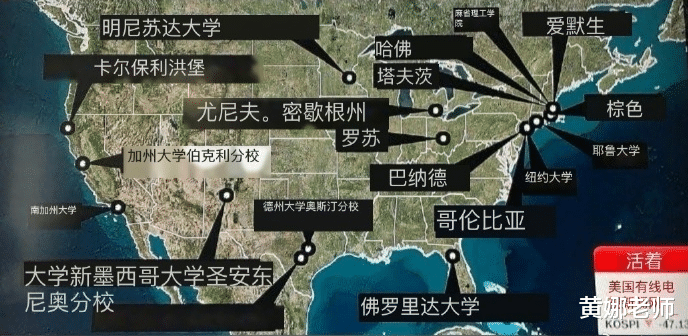

紐約軍警抓人的行爲,迅速點燃了美國全境多所高校,耶魯、哈佛、斯坦福、麻省理工等知名大學的學生都開始聚集抗議,聲援哥大學生。

對于這波全美大學生的抗議,咱們中國網民很是激動,將其稱爲“美國的覺醒一代”、“美利堅的五四運動”。甚至認爲這是美國青年一代“革命”美國的“星星之火”。

不過,如果你對比一下還不算太遠的那段曆史,就會發現,美國的大學生,尤其是某些名校的大學生,讀書時和步入社會後的三觀、立場,或許並沒有那麽始終如一。

要知道,在那段歲月裏,美國的大學生反戰運動曾經持續了十幾年,規模席卷全國。

上世紀六七十年代,在世界革命的大環境下,同時基于“誰都會被抓去越南前線”的普遍現實擔憂,美國大學生曾形成過一股強大的反戰浪潮。

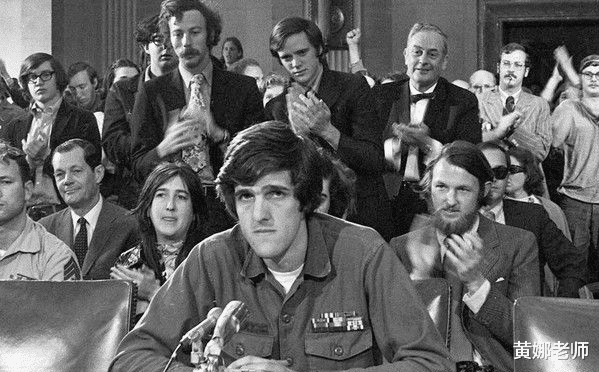

這時的美國青年群體裏,不表明反戰立場的人,很容易被視爲另類和怪胎。像後來通過代理人戰爭名利雙收的克林頓兩口子、奧巴馬時代主導“阿拉伯之春”的國務卿克裏,都屬于當年“反戰”學生運動的急先鋒和代表人物,曾經一口一個“世界和平”,一個“革命美國”...

他們,最終活成了自己年輕時最討厭的樣子。

1971年4月22日,克裏作爲“反戰領袖”參加國會反越戰聽證會

這個擰巴的經曆,按咱們的話說,可以算得上是典型的——忘了初心。

畢竟,這些名校生將來大概率會步入精英階層,而這個圈子的人素來有個規矩——罵政府可以,但罵老板,就很麻煩了...

當學生感染了白左病毒就成了“正義”鬥士

在中國罵美國,准有跪久了的美粉跟你沒完。

好奇怪 他們也沒罵以色列啊 就只是靜靜的坐在那支持巴勒斯坦建國而已丫