時間已經快到2024年年中了,到目前會公布、能公布、敢公布2023年統計公報的城市,基本都已經公布了。

剩下的沒有公布數據的城市,再等怕也是仍不會公布。

本號仔細、全面梳理了一下數據,最終得出的結果是:

第一,目前有270個城市(包括直轄市、地級市、自治州、盟)公布了2023年常住人口數據。

第二,270個公布2023年常住人口數據的城市,157個人口在減少,5個持平,108個增加。

去年本號也做過梳理工作,去年的結果是有268個城市公布了2022年常住人口數據,其中143個城市人口在減少,2個持平,121個在增加。

對比可以看到,人口減少的城市,數量在繼續增加,人口增加的城市,數量在繼續減少。

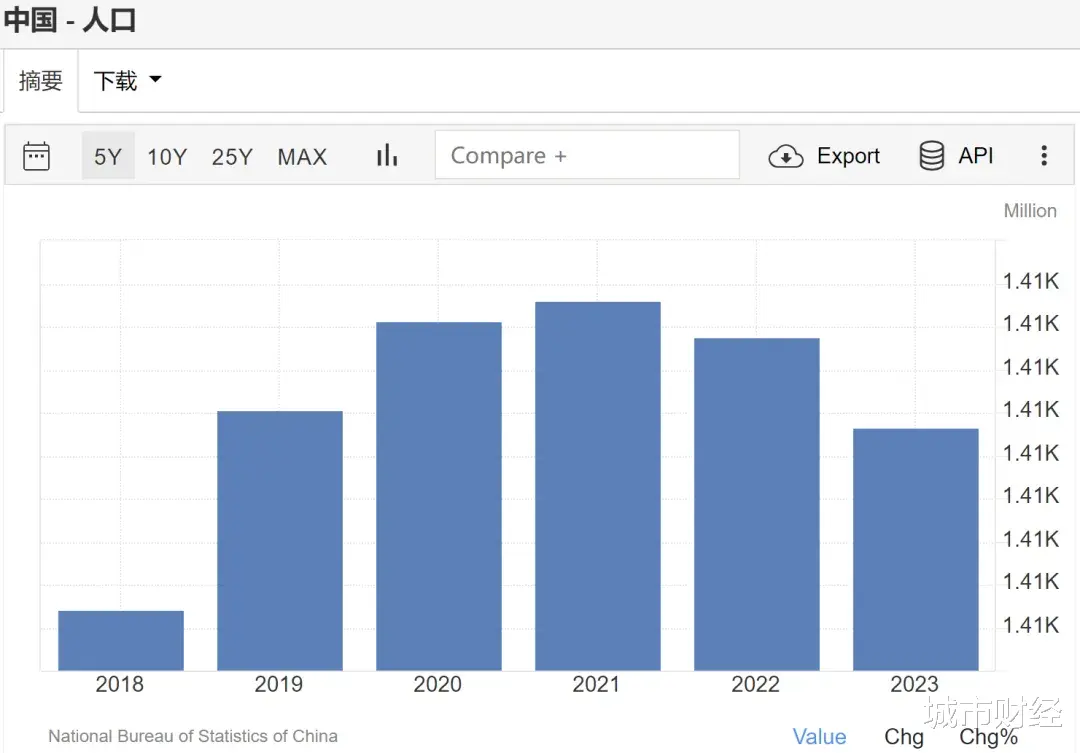

這個結果和趨勢,我們毫不意外,畢竟從全國層面來看,我們的人口在2021年人口增量創新低後,2022年人口就見頂轉向,2023年人口減少速度加快。

國家統計局披露:

2023年年末全國人口(包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口,不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員)140967萬人,比上年末減少208萬人。

全國人口加速的背景下,具體到各地區,人口通縮形勢自然加劇。

內地31個省市自治區,除黑龍江外,都公布了數據。30個公布2023年常住人口數據的地區,19個地區在減少。

也即一大半地區人口進入了通縮。

2023年,重慶常住人口規模3191.43萬人,較2022年減少了21.91萬人。

憑借著21.91萬人口減量,重慶創造了多個第一和唯一。

1、是2023年全國人口減少量第一的城市。

2、是目前公布數據的中心城市(直轄市、副省級城市、省會與首府城市)中,唯一負增長的城市。當然,需要強調,太原、哈爾濱還未出數據。不過根據山西省數據和山西其他公布數據的10個城市,可以計算出太原去年常住人口增加了1.92萬人。

3、是重點城市(直轄市、副省級城市、省會與首府城市以及GDP過萬億的地級市)中唯二人口減少的城市,另一個是煙台。

4、是四大直轄市中,唯一負增長的城市。

5、是9個國家中心城市中,唯一負增長的城市。

重慶之所以人口減少如此之多,一方面是大環境因素。另一方面,則是其自身因素。

農村人口太多,而市區的收入薪酬不高。

從重慶統計局披露的數據來看,2022年年末全市常住人口3213.34萬人,其中,城鎮常住人口2280.32萬人,鄉村常住人口933.02萬人。

2023年全市常住人口3191.43萬人,城鎮常住人口2287.45萬人,鄉村常住人口903.98萬。

兩相對比會發現,2023年重慶的城鎮常住人口增加了7.13萬人,鄉村人口減少了29.04萬人。

流失人口集中在農村。

這就牽涉到重慶人口減少的根本原因了,窮困鄉村太多。重慶下轄12個縣,人口占全市人口28.3%。

而且全市的人均可支配收入低于全國平均線。

在之前對比重慶、廣州、天津的數據中說過,盡管重慶的GDP甩開了天津,2022年反超廣州,但重慶很多平均指標,遠低于天津和廣州。

比如人均可支配收入,重慶2022年只有35666元,只有廣州的一半,低于全國平均線,位列主要城市第32位。

有沒有想過一個問題,重慶收入不高的問題,在長沙、武漢、南昌、成都、鄭州、西安同樣存在,爲何後面的省會怎麽就還有不錯的人口增量了呢?

主要在于重慶沒有腹地,而後面的省會都有全省做後盾,它們都在走強省會路線,都在虹吸全省人口以補充自身。

03 | 北上廣深全面反轉、中部地區集體減少與重慶常住人口減少全國第一形成鮮明對比的是,北上廣深四大一線城市在2023年實現了全面反轉,人口集體正增長。

2023年,北京常住人口增加1.5萬人,上海增加11.56萬人,廣州增加9.29萬人,香港增加3萬人。深圳增加了12.83萬人。

而2022年北上廣深港的常住人口出現了曆史性的集體下降。

2022年的集體減少,是一次偶然事件。

2022年,上海、廣東、北京、香港都是疫情影響嚴重的地區。

動辄核酸和封控,再加上去年工廠動辄停工,無事可做,賺不了錢還得花錢,讓很多農民工選擇回家鄉發展。

國家統計局公布的《2022年農民工監測調查報告》顯示,2022年在外出農民工中,跨省流動7061萬人,比上年減少69萬人,下降1.0%;省內流動10129萬人,比上年增加87萬人,增長0.9%。

跨省農民工減少,省內流動增加。

所以我們可以看到,2022年廣東、山東、上海、北京人口在減少,江蘇、浙江人口增量也在減少,反倒是部分2021年人口減少的中西部省出現了人口增量,比如江西、山西、內蒙古、甘肅、陝西、雲南等。

最誇張的是雲南。雲南2021年人口減少了30.93萬人,2022年人口增加了3萬人。

到了2023年,隨著防疫措施放開,黑天鵝結束,人口開始回流,人口繼續東南飛。

所以我們看到,另一種局面:

中西部地區原本因爲疫情回流的人口,繼續湧入東部沿海地區。

浙江省增加了50萬人,2022年人口曆史性減少的廣東,增加了49萬人,海南增加了15.98萬人,上海增加了11.56萬人,江蘇增加了11萬,北京增加了1.5萬,天津增加了1萬。

與之對應的是,中部人口集體減少。

河南人口減少57萬人,湖南減少了36萬,山西減少了15.36萬,江西減少了12.97萬,安徽減少了6萬,湖北減少了6萬。

山河四省中,河南減少了57萬人,減少量全國第一。山東減少了39.82萬人,減少量全國第二。河北減少了27萬,山西減少了15.36萬。

山河四省2023年常住人口合計減少了139.18萬人,取代東北,成爲人口減少量最多的地區。

04 | 省會城市增量顯著在人口增量的城市中,省會與首府整體表現都不錯。

增量榜單上,前五名均是省會城市,其中合肥增量全國第一,貴陽第二,鄭州第三,杭州第四,成都第五。

目前公布人口數據的24個省會與首府城市,人口增量合計166.62萬。

在分析重慶人口減少量第一的時候,我就說過,重慶的劣勢之一就是缺少腹地,沒有那麽多“充電寶”。

省會城市增量不錯,有産業強勢的因素,但更多的是強省會下的虹吸力量,背後有很多個“充電寶”可以利用。

2022年長沙常住人口增量第一,但湖南全省人口減少了18萬人,湖南除長沙外的其他城市,全部在減少。

2023年,同樣如此。

再看安徽,2023年安徽只有合肥人口增量最顯著,蕪湖、馬鞍山微增,其余城市人口在減少。

陝西亦是如此。由于陝西大多城市未披露2023年數據,仍以2022年數據來看,西安增量一騎絕塵,其他城市基本都在減少。

再看江西,同樣如此,過去幾年,除了南昌有顯著增量外,其余不是基本不增長,就是減少。

2023年,連省會南昌的增量都不再顯著了。

再看河南。河南省目前只有9個城市公布了數據,鄭州增量一騎絕塵,其余基本都在減少。

從過去三年的人口增量來看,二線省會城市已經接棒一線,成爲人口流入主陣地。

當然,在全國人口通縮加快的宏觀大背景下,重點城市即便還有人口增量,增量基本也都是一年不如一年了。

05 | 人口流失主陣地三四線城市157個人口減少的城市中,除了重慶、煙台兩個重點城市外,其余都是普通的三四線城市。

換句話說,三四線城市是人口減少的主陣地。

事實上,在人口紅利周期中,不少三四線城市就因爲快速城市化而減少。現如今,隨著全國人口減少,三四線城市的人口減少廣度與深度,都在上升。

這也是本號爲何一直強調,大多數三四線城市的房價會“鶴崗化”。

除了人口不斷流失外,産業、經濟還有天量庫存也是決定它們的房價會鶴崗化的重要因素。

中國的城市發展基本都依賴政策,而且過去十幾二十年,好的政策都給到了中心城市。更重要的是,像四川、湖北、湖南、安徽、河南、陝西、廣西、吉林、黑龍江等省與自治區紛紛開啓了強省會模式。

好的産業省會優先,優質的教育、醫療、公共交通等資源,也是省會優先。普通的三四線城市,根本分不到一杯羹。

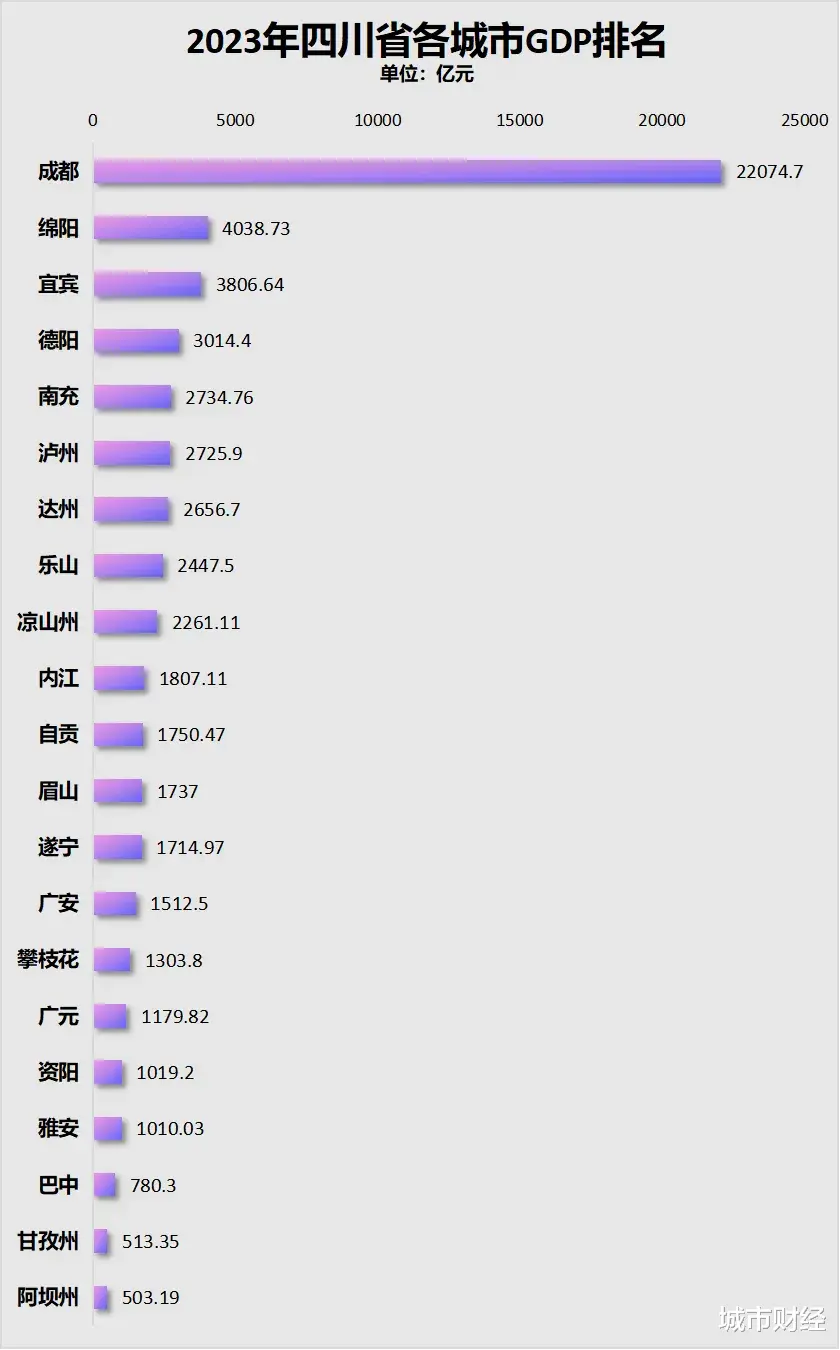

以四川省來說,省會成都GDP超過兩萬億,占四川省GDP的超三分之一,是第二城綿陽的5.7倍。可以說,四川21個城市,其余20個城市都是陪襯成都。

合肥,經濟首位度26.9%,也即超過四分之一的GDP被裝在了省會合肥。而從老大與老二角度來看,合肥是蕪湖的2.7倍。

經濟的興盛之下的房地産興盛,才有意義。反過來,房地産興盛帶動經濟興盛,則則虛假繁榮。

換句話說,沒有産業和經濟支撐的樓市,是黃粱一夢,早晚有夢醒的時候。

所以我們看到,在衆多三四線城市中,有那麽一小撮,房價雖然也在下跌,但仍比較堅挺,比如江浙很多産業強悍的小縣城,如上面說到的世界小商品集散地義烏、領帶之都嵊州、珍珠之都諸暨山下湖鎮、紐扣之都永嘉縣、眼鏡之都丹陽等等。

以上提到的這些産業強悍的江浙小縣城,由于之前房價過度被炒作,現在也在下跌當中,但由于其擁有強勢産業,並吸引人口流入,這些地方的房價調整也不至于鶴崗化。

庫存,是個麻纏事。

過去幾十年,房地産全速發展,一二三四五線城市的住宅建築拔地而起。

黃奇帆曾透露,中國房子嚴重過剩,沒有必要繼續修建,沒有需求了。20%的人口建造了全世界50%的房子。

去年3月份住建部公布了一組數據,全國共有6億棟建築。

雖然這些建築包括居住性質的住房和廠房、寫字樓、機關單位等等,但一般來說,城市的住宅(商品房、住宅、小産權房、工業宿舍)占比都在一半以上,農村的建築中絕大部分都是住宅。

以此估算,屬于居住性質的房屋應該有4億棟左右,換算成套數,就是個天文數字。而這些多余的房子,大多都集中在廣袤的三四線城市。

産業與經濟羸弱、人口不斷減少,庫存沒法消化,這個結該怎麽解?

貌似無解。

越來越多的三四線城市,房價會“鶴崗化”,不可阻擋。