放屁對人類來說,除了尴尬外,是一個非常無用的設定。但對很多動物來說,卻是生死大事兒!

灰鳉會因爲放屁不及時,爆腸而亡;

生病的樹懶會因爲不能放屁,爆肚而死;

甚至還有一種說法認爲,恐龍的滅絕是因爲放了大量的屁!

真相究竟如何,我們之後再來談談。

先聊一聊兩個靈魂話題:

人和動物爲什麽要放屁?

第一個學會放屁的動物是誰?

屁有三種來源:

第一種,我們說話或吃飯吞進去的空氣。第二種,腸道內菌群發酵食物産生的氣體。第三種,通過血液滲入腸道的氣體。

這三種來源,也就決定了,一個動物只要有腸道、會吃東西,就會放屁。

我們把時間回溯到6.5億年。

動物界出現了一場開天辟地的大事兒。

第一次演化出了嘴巴,第一次有了最早的「腸道」,第一次開啓了「大魚吃小魚」的掠食法則。

雖然它們的「腸道」只是非常簡陋的腔體,被稱爲腔腸,但已經來了一群神秘的不速之客——細菌。

是的,動物第一次有了「腸道」,細菌就開始安家。大腸杆菌爲首的造屁菌,就已經開始分解食物殘渣進行造屁了[1][2]。

理論上動物第一次出現了「腸道」就學會了放屁,但由于此時只有一個口,還沒有真正的肛門,所以約等于用嘴放屁。

不要以爲後來演化出了真正的肛門,就不會用嘴放屁了。用嘴放屁這個設定,一直延續了整個生物演化史6.5億年。

雖然水螅、水母等刺胞動物是第一次學會放屁的動物,但由于「腸道」過于簡陋,氣體都溶解在水中,無法積累,因此並不能放出實質性的屁。

無論原口動物還是後口動物,都是從類似水母浮浪幼蟲這樣的蠕蟲狀動物,演化而來的。隨著它們的身體結構演化得足夠複雜,腸道也變得複雜了起來。

腸道延長,産氣菌群變多,隨著氣體積累,它們自然逐漸掌握了真正的放屁技能。

最早能放出實質性屁的動物,原口動物以節肢動物爲代表,後口動物以魚類(廣義)爲代表。這兩種動物,最早都是從寒武紀開始出現。

也就是說大約5億年前動物就已經能放出實質性的屁。

雖然「屁」是一種看似很無用的設定,但生物演化往往遵守「物盡其用」法則。

屁這種天生的生化武器不用,豈不是有點浪費了?

這不,還真的有動物把屁進行了合理利用。

一種名叫洛瑪米亞(Lomamyia)的毛蛉蟲,在幼蟲階段,會通過放屁麻痹白蟻,然後進行捕食[3]。當然,它們的屁和普通的屁也有所不同,進行了升級,富含化學物質。

有了攻擊性的屁,怎麽能沒有防禦性的屁。

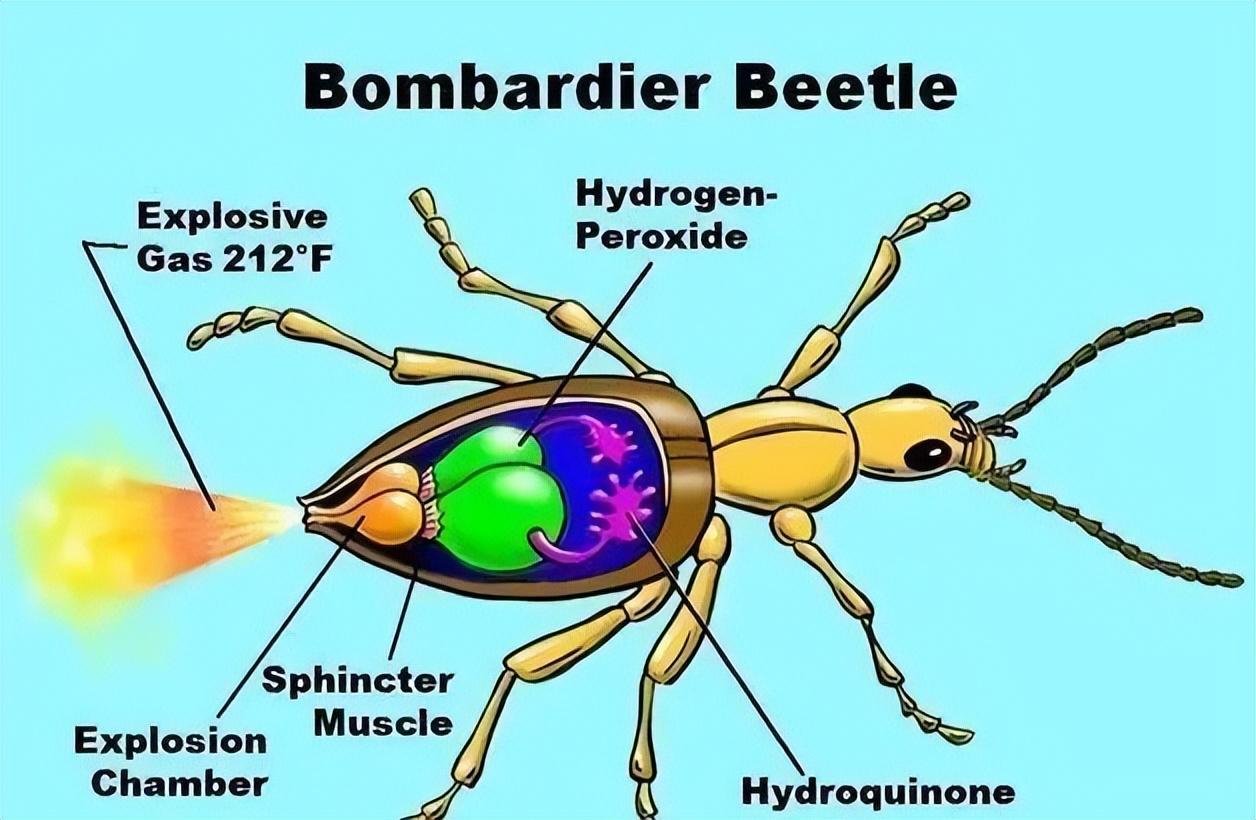

用屁防禦,其實是昆蟲比較常見的技能。像射炮步甲這樣的動物,還它們演化出了專門的「噴射裝置」。

它們的噴射裝置,主要有三個結構:

分別用來儲藏、燃燒,以及噴射液體。

當射炮步甲受到威脅的時候,會混合身體內儲存的過氧化氫和對苯二酚,並通過催化劑生成高達100℃的苯醌溶液,同時噴射出去。

這種特殊的屁,大大提升了它們的生存能力,不僅螞蟻在它們的屁中猶如經受狂風驟雨,甚至就連蟾蜍吃了它們,都得老老實實的再吐出來。

相比起節肢動物對腹腔的肆意改造不同,脊索動物這一支的發展就保守了很多。

很長一段時間,不僅對屁很難有合理的利用,甚至很多時候還成了致命的威脅。

例如,開篇提到的灰鳉(Bolson pupfish),便因爲夏季吃藻類的時候,常常把藻類産生的氣泡也一並吞入腹中,從而很容易造成腹脹。

如果放屁不及時,輕則漂浮水面被鳥類等天敵吃掉,重則腸道破裂而亡。

而同樣喜歡吃藻類的透明仔稚魚,甚至可能因爲藻類還能繼續在肚子內進行光合作用,而最終被屁給撐死。

當然,也有魚類把屁合理運用了起來。

鲱魚就是「有用化」放屁的大師級魚類。它們通過放出1700~22000赫茲的高音脈沖屁,在黑暗環境中聞著屁味交流,暢談魚生[4][5]。

誰能想到,死後被制成重口味罐頭的鲱魚,活著的時候,便過著非常有味道的魚生。

3.8億年前,隨著肉鳍魚登陸,演化成陸生動物後。

要觀察到實質性的放屁,就比在水中難多了。其實熱成像儀也看不到屁,網上流傳很廣的一些動圖,其實是制作團隊,後期增加的特效。

通常認爲,那些腸道較短,括約肌不發達的動物,沒有凝聚或放出實質性屁的能力。例如,今天的青蛙便沒有被觀察到過放屁。

而會放屁的動物,在屁的運用上,也已經越來越多樣。例如,今天的索諾蘭珊瑚蛇(Micruroides euryxanthus)[6],會通過泄殖腔吸入空氣,遇到天敵的時候,會用括約肌全力釋放,發出響亮的屁聲,把掠食者趕走。

整體來說,它們的屁聲還不夠大也不夠響,傳播距離大約2米左右。

隨著大型陸生動物的出現,屁就逐漸變得舉足輕重,開始屁聲赫赫了起來。

3億年前,哺乳動物祖先合弓綱這一支演化出了最早的大型植食性動物,以盤龍目的卡色龍科動物爲代表。它們中最大的杯鼻龍(Cotylorhynchus)體型達到6米,擁有巨大的肚子。

可以想象,植物在它們富含菌群的腸道內發酵,可以産生大量的屁。它們的屁聲,或許如同大象放屁一樣,持久而恢弘。嗯,大象每天的放屁量是3400升,相當于人類的3000~10000倍。

不過,論屁的恢弘,恐怕很少有動物比得過巨型恐龍。

2億年前的侏羅紀早期,恐龍便開始大型化,蜥腳類中出現了近10米的雷前龍(Antetonitrus),到侏羅紀中晚期便發展出了20米以上的、梁龍(Diplodocus)、圓頂龍(Camarasaurus)、腕龍(Brachiosaurus)等等,它們一直繁榮到了白垩紀末期大滅絕的前夕。

幾乎所有的動物都會借助腸道菌群來消化食物,我們人類也不例外。以後會專門出一期腸道菌群與動物關系的視頻,今天就不細說了。

總之,對于植食性動物來說,往往需要借助大量的腸道菌群來消化食物,所以一般具有特殊的腸道結構。由于腸道軟組織難以留存,很難形成化石,我們今天已經不知道這些巨型恐龍的消化道是怎麽樣的。

但它們很有可能是像馬等非反刍動物那樣,具有發達的後腸,裏面有著大量的腸道菌群。

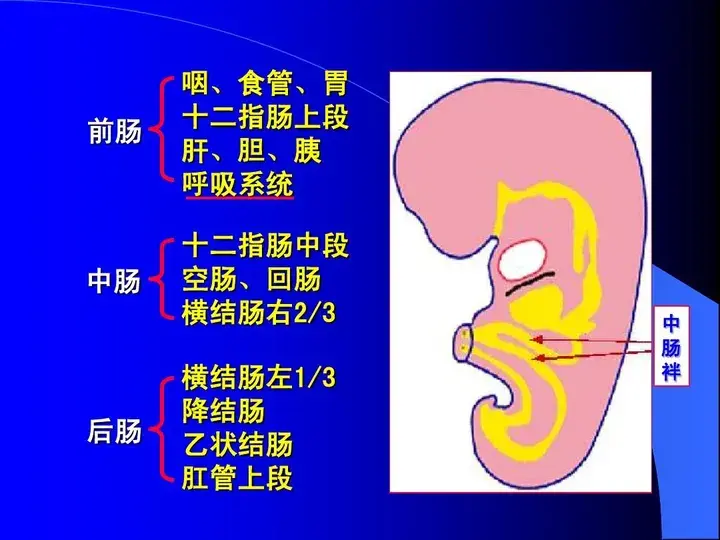

前腸、中腸、後腸的關系,就不細說了,大致以十二指腸和橫結腸作爲中間的分界。不了解的可以暫停,看下這張圖。

由于吃得多,消化道長,腸道細菌多,恐龍每天都會放出大量的屁,可以說它們恢弘的屁聲足足響徹了地球1.5億年。

由于它們屁量驚人,吸引了一群英國學者的研究[7]。

通過建立模型推算,英國學者發現,這些蜥腳類恐龍放屁量是如此巨大,乃至于每年的甲烷排放量就達到了驚人的5.2億噸,和2023年全球甲烷排放量的5.8億噸非常接近。

甲烷是最主要的溫室氣體之一,根據不同的研究模型,相同甲烷的溫室效應是二氧化碳的25~120倍[8]。

自工業革命以來,人類活動排放的甲烷,導致全球氣溫上升了約30%。

因此,研究者認爲,恐龍統治時期的全球平均氣溫,比現今高10℃左右,便是因爲恐龍放屁帶來的溫室效應。

這篇研究在互聯網上的影響比較大,現在很多文章都聲稱恐龍因爲放屁而滅絕。

說實在的,如果這點甲烷量就能導致恐龍滅絕,那今天的人類也早就已經滅絕了。

雖然恐龍的屁量很驚人,可引起溫室效應,但還不至于因爲放屁而滅絕。

其實,人類今天面臨的氣候危機也和屁有關,全世界白蟻放的屁提供了全球甲烷排放量的1%~3%[9],而人類畜牧業排放的溫室氣體,占全球總排放的15%左右[10],其中甲烷量超過1億噸,達到人類活動排放量的32%[11]。

這些溫室氣體,主要都是牛羊等反刍動物産生的。

由于它們的腸道菌群主要在前腸,所以這些「屁」主要通過打嗝從嘴排放出去。一些西方國家爲了遏制畜牧業的溫室氣體排放,已經開始向牛羊征收“放屁稅”了。

新西蘭人抵制放屁稅

人類也養了大量的雞鴨,爲什麽雞鴨沒有成爲稅收大戶呢?

因爲鳥類根本放不出屁。

剛才我們提到,蜥腳類巨型恐龍的屁聲轟隆了1.5億年,但其實並不是所有恐龍的屁量都很大,近鳥類恐龍的屁量就很小。乃至于演化成鳥類之後,因爲消化道太短、腸道菌群少,食物基本上在腸道內梭哈一下,就排泄了,所以基本上不會放出實質性的屁。

即便産生了少量的屁,也可能通過口腔排出去。

所以哪怕今天,人類每年消費600億只雞,也不用擔心養雞造成氣候變暖問題。

如果說鳥類是脊椎動物中普遍性放不出屁的動物,那麽樹懶就是哺乳動物中唯一放不出屁的動物。

由于行動緩慢,消化也十分的緩慢,樹懶足足長達一周的時間,才會排一次便。所以,它們通常是不會放屁的。

但腸道內存在菌群,它們總是會産生屁的。它們産生的屁不像反刍動物那樣位于前腸,而是位于後腸。由于腸道蠕動的單向性,以及胃幽門的阻隔,屁是不會往上跑的。

不會出去,也不往上跑,那它們的屁到哪裏去了?

還記得開篇,我們提到屁産生的第三種方式嗎?

通過血液滲入腸道的氣體變成了屁。

這個過程嘛,其實是一個雙向過程,溶解在血液中的氣體可以變成屁,屁也可以變成溶解在血液中的氣體,並最終通過肺部的氣體交換,從嘴巴呼出。

所以,從某種意義上來說,樹懶也是一種用嘴放屁的動物。

其實人類也不例外。

對于你憋住不放,卻最終消失了的屁,想必現在你已經知道它們到哪裏去了。

當樹懶生病,體內産生大量的屁,無法及時通過這樣的交換方式排放時,就可能撐得爆肚而亡。

如果說屁對于樹懶來說,是非常危險的事情,那麽放屁對海牛來說,卻是最基本的生存能力。

海牛的直腸充當著類似于魚鳔的作用,它們通過放屁來進行潛水。

可以想象,被譽爲美人魚的海牛,出生之後要做的第一件事情,就是用屁潛水。

從6.5億年前動物腸道能産生屁開始,再到5億年前開始放屁以來,屁對于動物來說,可以是無用的,也可能是很危險的,甚至還可以是必要的生存技巧。

而人類則可能是這方面的集大成者,雖然對于絕大多數人來說,屁沒啥屁用,也不致命。但也有少數人,尤其是老年人,可能因爲疾病等原因,最終腹部脹氣而死亡。

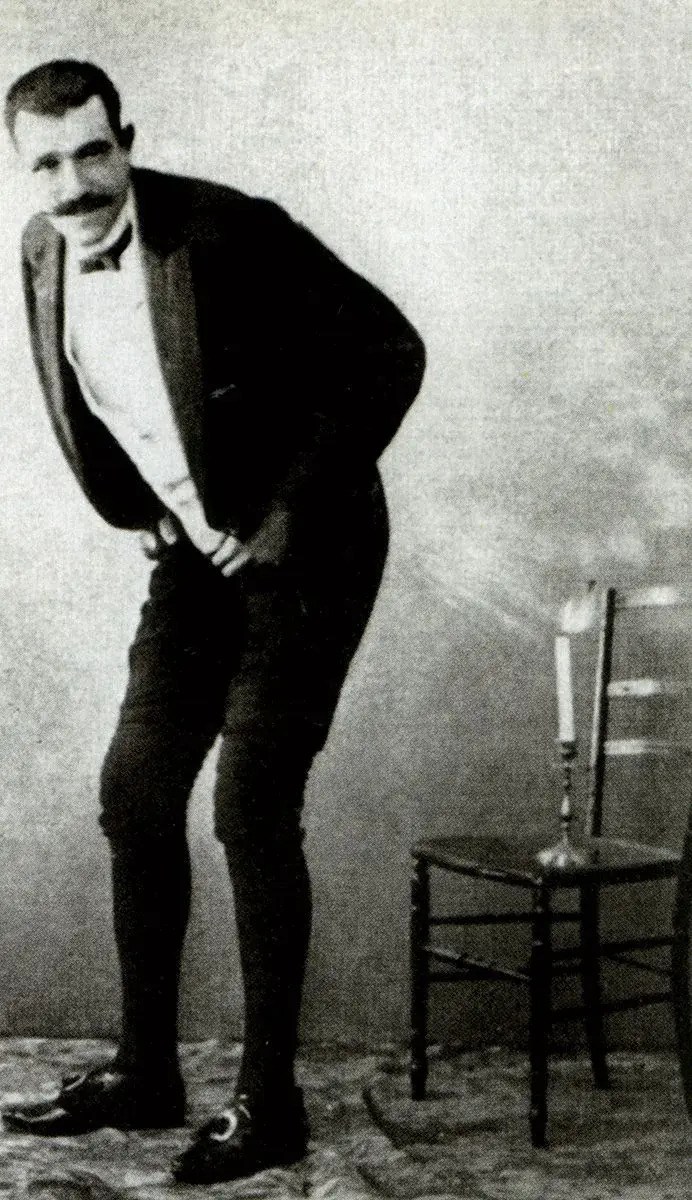

在生存技巧方面,也有人類以放屁爲生,從中世紀到今天西方國家,都有放屁師(braigetoír)這個職業。

法國著名放屁師:約瑟夫·普耶(Joseph Pujol)

100年前著名放屁師,身價超越當時頂流女星,莎拉·伯恩哈特。

愛德華七世,利奧波德二世,精神分析學之父佛洛伊德,皆爲其坐上賓客。

正常人每天的放屁量是500ml~1500ml,通過6~20次排出來,這個量是完全不夠表演的。但放屁師掌握了類似索諾蘭珊瑚蛇那樣用括約肌吸納空氣的能力,他們自由控制直腸,用屁制造各種節奏和頻率的聲響,與吟遊詩人、豎琴一起搭配表演。

日本江戶時代,也有被稱爲“放屁男”的職業放屁師,頭目被稱爲“霧降花開男”。他們似乎能力比當時的歐洲放屁師更勝一籌,能用屁模仿鼓聲、狗吠、各式音階的聲音,甚至還能用屁股射飛镖。

在大自然演化力量面前,動物對屁的運用,相比起人類來說,還是有點小巫見大巫了。

如果真的有造物主存在,恐怕他也會對人類的行爲感到驚歎。

參考^Bosch, Thomas CG. "What Hydra has to say about the role and origin of symbiotic interactions." The Biological Bulletin 223.1 (2012): 78-84.

^Fraune, Sebastian, and Thomas CG Bosch. "Long-term maintenance of species-specific bacterial microbiota in the basal metazoan Hydra." Proceedings of the National Academy of Sciences 104.32 (2007): 13146-13151.

^Johnson, J. B., and K. S. Hagen. "A neuropterous larva uses an allomone to attack termites."Nature289.5797 (1981): 506-507.

^Wilson, Ben. "Are the mysterious farting sounds of herring, communication or just wind?." Encyclopedia of Animal Behavior. Greenwood Press, 2005. xxxx.

^Burke, Katie L. "Life's a Gas." American Scientist 106.3 (2018): 185-187.

^Young, Bruce A. "Snake bioacoustics: toward a richer understanding of the behavioral ecology of snakes." The Quarterly Review of Biology 78.3 (2003): 303-325.

^Wilkinson, David M., Euan G. Nisbet, and Graeme D. Ruxton. "Could methane produced by sauropod dinosaurs have helped drive Mesozoic climate warmth?." Current Biology 22.9 (2012): R292-R293.

^Hodnebrog, Ø., et al. "Global warming potentials and radiative efficiencies of halocarbons and related compounds: A comprehensive review." Reviews of Geophysics 51.2 (2013): 300-378.

^Ito, Akihiko. "Global termite methane emissions have been affected by climate and land-use changes." Scientific Reports 13.1 (2023): 17195.

^https://thebreakthrough.org/issues/food-agriculture-environment/livestock-dont-contribute-14-5-of-global-greenhouse-gas-emissions

^https://www.unep.org/news-and-stories/story/methane-emissions-are-driving-climate-change-heres-how-reduce-them