編者按:

紅色印迹、民族風情、曆史文化……在黔貴大地,一處處鮮活的文化遺存把“文化千島”貴州點綴得更加絢爛,一座座博物館矗立其中,镌刻多彩貴州人文氣質,向人們述說著這方土地上的曆史、文化、習俗。5月18日是第48個國際博物館日,讓我們一起走進貴州各地有代表性的博物館,開啓一場跨越時空的“對話”。

貴州三線建設博物館位于貴州省六盤水市水城古鎮中心,2013年8月17日建成開館,占地40.22畝,建築面積10136平方米,目前已有1400余件藏品,是國內第一家以“三線建設”爲主題的博物館。

三線建設是以備戰爲指導思想,在我國內陸13個省區實施的一場以鐵路建設爲先導、能源原材料工業爲基礎、國防科技工業爲核心、重工業爲重點的一場規模空前的經濟建設運動,于1964年決策,1965年開始實施,至1980年結束,跨越三個五年計劃。值此三線建設決策發布60周年之際,記者來到貴州三線建設博物館,聆聽博物館所承載著的曆史聲音。

步入貴州三線建設博物館,映入眼簾的是“大三線”的雕塑,它融合了“煤、電、鋼、材”等元素,仿佛一座時空之門,引領每一位訪客穿越回那個轟轟烈烈的年代。館內展覽內容豐富多樣,通過大量的實物、照片、文獻、模型,生動再現了數十萬建設大軍響應國家號召,投身三線建設的壯麗畫卷。

再往裏走,一個手搖式報警器吸引了衆多遊客的目光,它也是館內爲數不多可體驗的文物之一。“這是當時最好的通信設備,常用于通知緊急情況、召開會議或者訓練等情況。”貴州三線建設博物館講解員歐錦說,它見證了水城水泥廠的安全生産曆程,以及六盤水現代建材工業的發展。

手搖報警器與磁帶、錄音機、放映機等設備放置在同一排,牆上的影像資料將當時“邊生産邊訓練”的場景淋漓盡致地展現在觀衆眼前。

“這些展品不僅僅是冷冰冰的機器,它們是活生生的曆史教材,講述了在資源有限、條件艱苦的環境下,三線建設者們如何利用智慧與雙手,開創出一片新天地。”歐錦介紹道,“比如這台老舊的放映機,曾是工人們閑暇時唯一的娛樂來源,播放的不僅是影片,更是那個時代的精神食糧和情感寄托。”

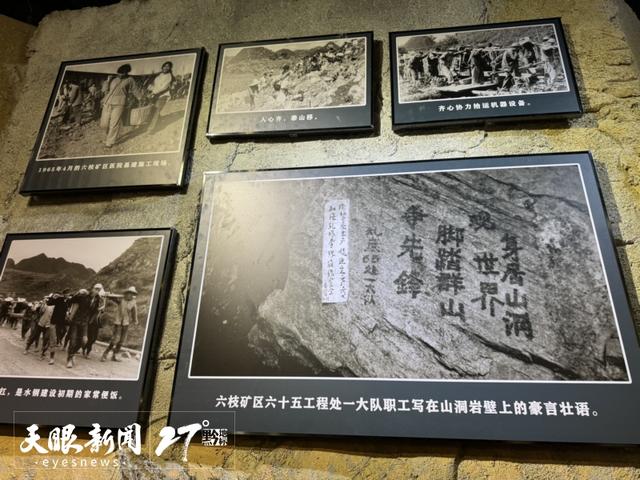

在貴州三線建設博物館的每一處角落,都能感受到一種強烈的時代氣息和深沉的曆史信息。牆上的影像資料猶如曆史的守望者,靜默地訴說著過往的輝煌與艱辛。其中,英雄洞作爲六枝礦區三線建設者們堅定意志的集中體現,更是引人矚目,那裏曾是40名勇士共同生活的山洞,他們在緊迫的時間與繁重的任務面前,依然能夠提前完成使命。

英雄洞中“身居山洞觀世界,腳踏群山爭先鋒”的豪言壯語。

三線人在洞壁上刻下了“身居山洞觀世界,腳踏群山爭先鋒”的豪言壯語,不僅彰顯了他們的豪情壯志與無畏精神,更成爲了激勵後人的力量源泉。盡管隨著時間的流逝,這句標語的字迹已不再清晰,但它所承載的堅韌與拼搏的精神卻永遠熠熠生輝,永不褪色。

英雄洞的標語。

從博物館向外走,步入開闊的三線廣場中央,一列莊重的火車頭赫然矗立,立刻吸引了衆多遊客的目光。這便是該館的鎮館之寶——名爲“上遊0405”的蒸汽機車。

“這趟列車自誕生之日起,便在水鋼服役了整整37年,它不僅是交通運輸的功臣,更是水鋼發展曆程的忠實見證者。”歐錦介紹時,她的聲音中充滿了對這段曆史的敬畏。隨著時代的進步和科技的發展,蒸汽機車逐漸被淘汰,但“上遊0405”並沒有因此被遺忘。在面臨被切割的命運時,它幸運地被捐贈給了貴州三線建設博物館,從而得以保存下來,成爲了“工業革命代表性文物”。

如今,它靜靜地停放在三線廣場中央,雖然已不再奔跑,但那份曆史的厚重和曾經的輝煌依舊讓人心生敬畏。遊客們紛紛駐足拍照留念,感歎著時代的變遷與曆史的魅力。

在這座博物館內,類似于“上遊0405”的珍貴文物不勝枚舉,它們靜靜地陳列在各個展區,向前來的遊客們訴說著那段波瀾壯闊的曆史。

“目前博物館的講解團隊共有896人,去年共接待140萬名遊客。”貴州三線建設博物館社教部主任黃仕貴說,紅領巾講解員項目是館方長期投入並持續進行的工作。通過精心培訓和選拔,現已有150名小小講解員脫穎而出,他們用自己的方式,向遊客們傳遞著三線建設的曆史和精神。未來博物館計劃與學校進行更緊密的合作,共同打造研學路線,讓更多人了解到三線建設的曆史。

策劃/黃蔚 陳曦 趙相康

文、圖/貴州日報天眼新聞記者 趙珊珊

編輯/陳江南

二審/姚曼

三審/陳曦