1957年,毛主席的《蝶戀花·答李淑一》一經問世,便如春風拂面,迅速席卷全國,贏得了廣大讀者的熱烈贊譽。

兩年後的1959年3月11日,當胡適在海外讀到大陸出版的毛澤東詩詞時,他竟在當天的日記中,對這首詞做出了頗爲尖銳的點評:“看見大陸上所謂‘文物出版社’刻印的毛澤東《詩詞十九首》,共九葉。真有點肉麻!其中最末一首即是‘全國文人’大捧的‘蝶戀花’詞,沒有一句通的!”

那麽胡適所謂的“沒有一句通的”究竟是何意?是情緒宣泄的泄憤之語,還是基于文學理解的客觀評價?讓我們一同探尋這其中的奧秘。

先具體來看看這首詞。

《螺戀花·遊仙》(答李淑一》)

我失驕楊君失柳,楊柳輕飏直上重霄九。

問訊吳剛何所有,吳剛捧出桂花酒。

寂寞嫦娥舒廣袖,萬裏長空且爲忠魂舞。

忽報人間曾伏虎,淚飛頓作傾盆雨。

這首詞乃是建國後毛澤東爲李淑一所書。詞中的“柳”字,代表著英勇無畏的革命烈士柳直荀,也是李淑一深情摯愛的丈夫;“楊”代表的是毛澤東曾經的摯愛,楊開慧女士。

柳直荀和毛澤東在風華正茂的年紀相識相知,有著堅定革命友誼的同志。李淑一與楊開慧兩人情同姐妹,情誼深厚。柳直荀與李淑一的相識相戀,正是得益于楊開慧的巧妙引薦。

在那個白色恐怖之時,柳直荀在1932年9月英勇犧牲。李淑一聞訊心如刀絞,淚如雨下,揮筆寫下了一首感人至深的《善薩蠻·驚夢》,來訴說著她對丈夫的思念與哀痛。建國後李淑一將這首詞寄給了毛澤東主席。

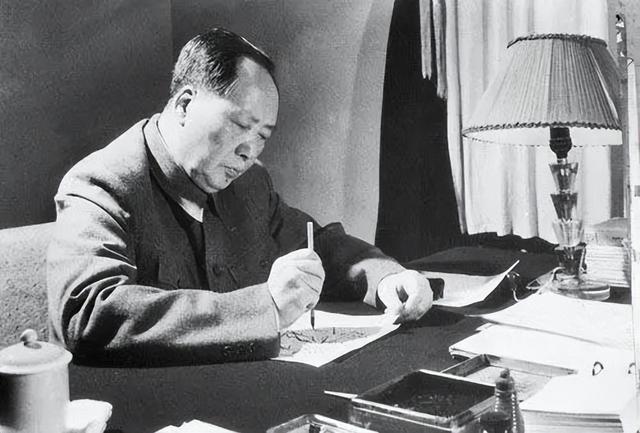

主席讀罷心潮澎湃,陳年往事曆曆在目,不禁感慨萬分,于是揮毫潑墨,寫下了這這首脍炙人口的《蝶戀花·答李淑一》。

這首詞以楊柳爲媒,巧妙地將楊開慧與柳直荀兩位烈士的姓氏融入詩意之中,從人間到天上,展開了一幅幅瑰麗的想象畫卷。

想象之中柳直荀與楊開慧兩位烈士英勇就義後,他們的忠魂如輕煙般升騰,悠悠然飄向九天之上。在那裏,月宮的吳剛以桂花酒爲媒,熱情地招待著這兩位英勇的亡靈。他們舉杯對飲,暢談英勇事迹,仿佛一切世間的紛擾都已遠離。

月宮中的仙子們,平日裏清冷寂寞,鮮少流露情感,更少有舞姿翩跹。然而,今日卻爲了表達對兩位忠魂的深深崇敬,紛紛舒展廣袖,在萬裏長空之下,翩翩起舞。她們的身姿曼妙,舞步輕盈。

正當她舞得興起之時,人間卻傳來了全國解放的捷報。這一消息如同驚雷般在月宮中炸響,英烈們激動萬分,喜悅的淚水奪眶而出,化作一場傾盆大雨,灑向人間。

這個幻想從現實的世界出發,帶領我們進入了一個神奇的幻想世界,既展現了革命的現實主義精神,又充滿了濃厚的浪漫主義色彩。

詞中既有婉約之美,又不失豪放之氣,深受人們喜愛,選用《蝶戀花》這一纏綿悱恻的詞牌,恰如其分地表達了詞作的主題和意境,表達了主席對兩位摯愛親朋的無限懷念,歌頌了革命烈士可貴精神。

這首詞構思之巧妙,令人歎爲觀止。只是在格律上來說,“蝶戀花”詞牌要求上下阕同調,五句四仄韻,共八個韻腳,且要求在同一韻部。

而主席這首詞並未嚴格遵循《蝶戀花》的規定一韻到底,下片的後三個韻腳〔舞、虎、雨〕改弦易轍,留下了明顯的破綻,成爲了詞壇上的一些爭議焦點。

這也許就是胡適所抓住的點,爲此他還專門去請教了當時湘籍著名語言學家趙元任先生,看是否符合湖南地方口音,得到的結果是湖南韻也無如此通韻法,所以他最終有了“真有點肉麻、沒有一句通的”評價。

而作爲深谙古典詩詞之道的主席,其實從一開始就知道這首詞的格律問題,爲此他他在“作者自注”中特意強調了一點說:“上下兩韻,不可改,只得仍之。“說明他如此用韻自有一番道理。

他認爲格律不過是情感的載體,正如臧克家所言:“情動繩墨外,筆端起波瀾”,那麽我們又何必過于拘泥于形式的桎梏,如同膠柱鼓瑟般不知變通呢?

若詩句中缺乏詩意、缺乏那獨特的詩味,即便它再符合格律,也終究難以稱之爲詩。

毛澤東這首《蝶戀花》雖在韻律上略有“破韻”,卻能夠淋漓盡致地傳達出作者的情感與意境,在遵循詞律的大前提下,根據表達的需要,靈活變通,這不就是他“舊體詩詞要發展,要改革”詩論的一種生動藝術嘗試?

從創新發展的角度來看,胡適的批評顯然是言過其實了,這不僅不是對詩歌的客觀評論,更是一種毫無根據的诋毀,可謂“胡說”、“胡批”。

他的看法未免顯得過于生硬與苛刻,仿佛用一把尺子去衡量所有不同的風景,忽略了詩歌的多樣性與豐富性,實在是太小家子氣了!

在藝術的殿堂裏,每一種嘗試都值得我們尊重與欣賞,因爲它們共同構成了這個多彩而絢爛的世界。