問世間俠爲何物,直教人生死相許,怎堪一個情字便能了得

尤其是在這夏天的夜,少年的心,總不免像野草一般,肆意生長,像野火一樣,縱情燃燒。雲濤紛湧,滄海落起,看千古歲月江山,還有什麽比大俠夢更能沸騰熱血,震撼心腸?從錄像廳裏總是劃過雪花的《射雕英雄傳》,到課桌底下總被老師抓到現行的《萍蹤俠影》,暑天烈日下披著破被單、戴著舊草帽的靖哥哥和歐陽鋒,晚上回到家屁股挨完一頓爸媽的“化骨綿掌”之後,總能在收音機裏單田芳老爺子那似乎永遠也講不完的《七俠五義》評書中,沉入睡鄉,在那少年的夢中,與白日裏心心念念的大俠見面,期望能像小說傳奇中的英雄一樣,在夢中領悟武功的奧義。

于是,少年的我們記住了那些出神入化得讓牛頓壓不住棺材板的武功招式,記住了那些比最難背誦的單詞還繁瑣的大俠綽號,記住了那些比最難解的幾何證明還錯綜複雜的江湖恩怨。記住了那個善惡有報、快意恩仇的武俠世界——仿佛真的存在這樣一個世界,或者說,世界本就該像武俠傳奇中的那個樣子,只是那個世界已經成爲曆史——畢竟,大俠都是要穿古裝的。

曆史是制造傳奇的原料,但猶如山林原木與廟堂梁柱之別,曆史上的俠士與武俠小說的大俠同樣差之甚遠。雖則有紅拂女、聶隱娘這樣令人印象深刻的俠女,有昆侖奴、甘鳳池這般的奇人,但那更多是後世的演義,是懸想的傳說,是古人現實中的白日夢,而非現實朝夕所對的真人。而那些真實存在的大俠,如荊轲,如郭解,如巢谷,如範寥、如譚嗣同,他們未必有著出神入化的武功,長相可能更是庸常平凡,但他們一以貫之的,乃是那種縱橫于古今的俠義精神。

《英雄》劇照。

“救人于厄,振人不贍,仁者有乎;不既信,不倍言,義者有取焉”,有此道義之心,輕生死,重然諾,蹈義而行,骨剛氣雄,奮不顧身,負萬死不回之氣,如此,即使不能力能扛鼎,不能淩空微步,不能劍出一擊取人首級于千裏之外,也可稱之爲俠。

武俠世界雖然令人神往,但能夠生長武俠的世界,卻絕非凡夫俗子的理想天堂。“人心平,雷不鳴;吏得職,俠不出”,廟堂江湖各安其位的升平治世,任俠使氣只落得尋釁滋事而已。唯有黑白顛倒,社會失序的亂世,才是俠士施展身手的舞台,從曆史上的荊轲刺秦,到傳說中的呂四娘刺雍正,再到近代譚嗣同圍園殺後以行變法,以一己之力除暴安良,旋乾轉坤,猶如烈火中淬煉的真金,讓俠士在末造亂世的刀光劍影中熠熠生輝——他們是黑暗中的希望之光,即使這世上沒有這樣一位俠士,也需要創造出來,讓他去刺向那殘民以逞的暴戾心髒,讓她去斬下那禁锢民心的專橫頭顱——俠是一種渴望,渴望能有一位大俠,從江湖中走出,帶著他的俠骨丹心,帶著他的慈悲與果決,以一己之力去終結這樣的黑暗亂世。

“這些白雲聚了又散,散了又聚,人生離合,亦複如斯。”英雄尿頻,美人遲暮,俠士也終究會凋零老去,因此,那迸散于天壤間的某一抔塵土,或許正是那昔日的少年夢中的俠骨柔腸。

本文出自新京報·書評周刊2024年4月19日專題《舊日書》中的B02-03版。

B01「主題」俠

B02-B03「主題」生從命子遊,死聞俠骨香 秦漢遊俠兒

B04-B05「主題」事了拂衣去,難藏身與名 唐宋俠客行

B06-B07「主題」橫刀向天笑,肝膽照千秋 明清武俠傳奇

B08「主題」《後憂辭》 如何面對重新鏈接傳統時的語言危機?

撰文|曲柄睿

多年前,我看過一部名爲《逃獄三王》的電影。故事裏的三個主人公算不上傳統意義上的好人,可也說不上有多壞。他們爲了寶藏踏上通往自由之路,在美國南部的原野上奔跑流亡,既經受誘惑,也躲避追殺,更遭遇考驗,當然,也擁抱奇迹。故事中有一個盲眼黑人老頭令人印象深刻,他總嘟嘟囔囔說著讓人費解的預言,而後一一應驗。說到這,大家都能覺察,故事的內核是《奧德賽》,盲眼老頭便是荷馬本尊。

一個好的故事,可以被無數次地重演,也可以被無數次地體驗。

古代東西方的曆史記錄中,對于冒險和還鄉有著同等的癡迷。走出去,踏上通往異域之旅,意味著將生命托付給未知,將未來托付給偶然。走回來,向著家的方向邁進,代表著擁抱熟悉的溫暖,也安放疲憊的心靈。人的一生莫不在去與來中奔波往複,探索的是遠方,而追尋的卻是心中的原鄉。荷馬是一位吟遊詩人,他本就是將自己從安樂的生活中抽離出來,走進顛沛生活中的前輩。同樣,司馬遷自少年起便壯遊海內,用腳步丈量大地,足迹所到之處,收獲的遠非曆史。

有見地的史家都是生命旅程上不願停歇之人。他們的本色,用中國文化中的概念形容,便是遊俠。遊俠以其卓爾不群之姿,淩駕于將相王侯之上,活出了普通人欲求而不得的樣子。可以說,他們不僅僅是活著,而是在真正生活。他們是浪漫主義的終極歸宿,也是英雄主義的最後遠征。

《忽如遠行客:秦漢的遊士與遊俠》,作者:曲柄睿,版本:北京大學出版社,2024年3月。

脫離土地,奔向未知

《秦頌》中一幕,在秦王嬴政以不服從便屠殺戰俘的脅迫下,一直倔強的樂人高漸離不得不屈膝跪下,表示願爲建立在血海之上的秦帝國譜寫《秦頌》。秦制嚴酷的律法其目的便是禁锢人身自由,使人服從,而它的創造者,卻是一位逸出規則之外的遊士,商鞅。

成爲遊俠的前提是人脫離土地的束縛。他們逸出規則之外,卻又普遍存在。在戶籍制度建立並推廣以前的人口遷徙和人員流動,自然早已存在,但是其突破性卻沒有那麽強烈。今天我們在史書中可以看到,孔子曾周遊諸國,尋找發揮自己主張的試驗場。他便是戰國遊士和遊俠的老前輩了。

《周禮》上記載的小司寇、司民、大司徒等職務,分別有著掌握人口數目乃至居住地的任務。當然這只是一種紙上談兵的想象,卻說明春秋戰國之時,控制人口已經成了國家的基本思路。史書中戶籍制度的明確確立是從秦國開始。秦獻公十年實行“爲戶籍相伍”;而後秦孝公六年商鞅變法,更“令民爲什伍”,乃是進一步重申秦獻公時的命令,進而將民衆按照戶籍編制起來。

按照商鞅之法,人口是不能脫離土地,脫離戶籍,脫離基層居民組織而任意遷徙的。現存秦漢簡牍中的《亡律》對于脫離戶口的人通通視爲亡人,予以嚴厲處罰,目的就在于增強國家對人口的控制。吊詭的是,商鞅本就是遊士。他是衛之諸庶孽公子,姓公孫氏,祖先更是姬姓。只是等到他在秦國受封商地,才被稱爲商君的。

既是姬姓,又是公子,爲何流亡他邦效力?熟悉古代繼承制度的朋友們知道,分封制下,君位和食邑有嚴格的傳承原則。要是按照《公羊傳》的說法,便是“立嫡以長不以賢,立子以貴不以長”。這句話得先看後半部分,再看前半部分。諸侯或者卿大夫選繼承人,先考察母親身份。正妻之子貴于偏妻之子。接下來,倘若正妻有若幹兒子,選擇其中最年長者立之。這套辦法看起來很僵化,但畢竟提供了一個標准原則,可以爲現實生活中的複雜情況提供對策。按照這個傳統,商鞅“諸庶孽公子”的身份就不吃香了。父親死了,他沒有直接的繼承權。倘若要是在春秋時代,或許他能成爲公族,得到封號和食邑。不過到了戰國,衛國既小,又面臨大爭之世的壓力,再給衆多公子安排分封,恐怕不現實。也可能是商鞅得了一點點土地,但也不值當他守候一生。莫不如就此抛開土地的束縛,奔向未知的人生吧。

商鞅是一個很複雜的人,他的身上有幾對矛盾如原罪一般,始終難以擺脫。

其一,他提倡的變法,以加強君主集權爲目的,和周文明倡導的分封制走的是兩條路。而當他變法成功之後,他沾沾自喜地說自己在秦國“大築冀阙,營如魯衛”,反而用秦和自己的母國作比較。魯和衛都是最傳統的姬姓國,是周文明的當世代表。商鞅以反周的面貌示人,卻又迫切希望得到周之同姓的認可,像極了努力做好每一件事,換取媽媽誇獎的好孩子。商鞅內心有道門檻,始終跨不過去。

其二,商鞅倡導將人口限制在土地之上,而他自己便是流民。甚至我們從後來秦國的發展史上看,對秦國有大推動的人物,莫不是客卿,諸如張儀、範雎、呂不韋、李斯,都不是秦國土著。秦國是一個地小民少的國家,不用客卿便沒有出路。而商鞅對流民的極大限制,又使得東方人進出秦國,存在著相當程度的風險。商鞅之死,也與嚴格的人口限制不無關聯。如何拿捏制度制定和執行中間的尺度,終商鞅一生似乎也沒有結論。而後秦漢兩朝用了數百年的政治實踐,努力解決法治與風俗、統治與教化、世情與人心的矛盾,其結果一直處在動態的偏向中。重的一方,是立法者。

其三,商鞅早年的智慧到了晚年便失靈了。最初,商鞅來到魏國侍奉國相公叔座。老國相快死了,魏惠王來探視,問問有沒有推薦的人選。公叔座說,我身邊的中庶子公孫鞅人才難得,不妨“舉國而聽之”,意思就是用公孫鞅作國相。魏王不應。公叔座又建議魏王除掉公孫鞅,不要讓他流亡外國。這次魏王倒是同意了。轉身公叔座叫來商鞅,將事情原原本本地說了一遍,讓他快走。商鞅自信地說,王不能聽你的而用我,怎麽會聽你的而殺我呢?這時商鞅表現得對情況的掌控力遠異于常人。當商鞅大權在握之後,趙良來勸說他要警惕秦孝公一旦駕崩,便會面臨危險時,商鞅沒有理會。曆史誠如趙良預言一樣,商鞅的命運在孝公身後急轉直下。同一個人,少年時明智,老年時昏悖,于其間發揮作用的未必是時間帶來的衰頹,更多的可能是權力導致的蒙蔽。

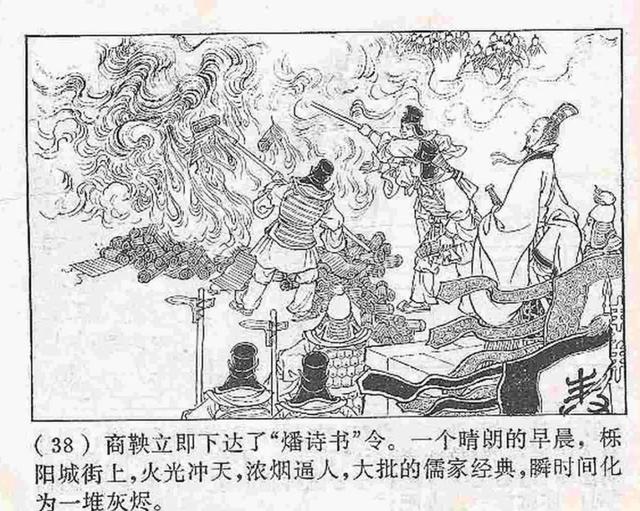

商鞅焚書,這部出版于1976年的連環畫《商鞅變法》對商鞅極盡歌頌,同時將商鞅的政敵都貶斥爲陰險小醜。商鞅因自己制定的嚴酷人身限制法令而無法逃亡,最終作法自斃,也被美化爲敵人陷害下的自我犧牲。

這三對矛盾是所有選擇出離家鄉,四海爲家的人無法回避的基本矛盾,也是所有遠遊人的原罪。當你踏上旅途之時,便想著做出點成績給家鄉父老看看。于是無論你怎樣努力,卻始終無法在心裏擺脫家鄉人目光的打量與注視。遊,代表著進入陌生的場域,在他人的熟悉中注入陌生,將自己的陌生變爲熟悉。內與外、他與己、主與客的矛盾,是永遠烙印在遠遊人心中的痕迹,無論經曆多久也難以磨滅的。遠遊倘若失敗,無言面對家鄉父老。遠遊倘若成功呢,又會引發當地人的嫉妒、非難乃至攻擊。客居的身份給人一份漂泊的刺激,但也帶來不安定的緊張。

不過,人生何處沒有嫉妒、非難乃至攻擊,人生又何嘗不處在別人目光的打量與注視中呢?以社會經濟的觀點審視商鞅,他既是戰國社會變動的推手,也是戰國社會變動的産物。沒有變,自然不能遊;沒有遊,變局也無從談起。以心態情感的角度觀察商鞅,他集中體現了遠遊群體的普遍共性,糾結且矛盾。上述兩點,從古至今,恐怕都沒有太大的變化。其背後,則是人對事業成功和內心安甯的追求和困擾。

商鞅算不算得上遊俠?其實遊士和遊俠何嘗有本質的區別?敢于舍棄家鄉的安定,義無反顧踏上遠征之路的人,內心何曾沒有做過一番鬥爭和決斷呢?那份決絕和勇敢,不稱之爲俠,又稱作什麽呢?

掙脫階層,廟堂江湖

遊俠生存于曆史和現實的縫隙之中。廣袤原野上,長得整整齊齊的是莊稼,被農夫除掉的是雜草。莊稼就像編戶齊民,而雜草便是各種脫離常規的人物,遊俠也在其列。遊不單純是地域的改變,更是階層與身份的改變。地域的變化,帶來的風險是物理層面的。遠遊之人會遭遇風雨,面臨不測。而階層與身份變化的風險是精神與文化上的。打破上下關系的人是危險的,他們是格格不入的異類,值得小心警惕。

散盡家財招徕門客刺殺秦始皇的張良,刺殺失敗後,張良與客皆逃亡,在秦代嚴峻的人身控制法律下,卻“大索不得”,可見再嚴酷的環境下,遊俠還是在狹縫中掙出了一片天地。而另一方面也說明,秦代嚴苛的人身控制,在實際操作中未必能完全貫徹執行。

最直接的體現便是,在戰國和漢初,遊俠數量衆多,活動頻繁,往往出現天下聞名的俠客。等到漢武帝以後,遊俠只有地方影響,倘若知名天下,就很快會遭致鎮壓和剿滅。究其原因,便在于戰國至漢初的漫長歲月裏,並不存在強有力的中央集權。因應著各地的對立——諸如戰國七雄、漢初關中和山東,遊俠得到了廣泛的生長空間。權力觸不到之處,便是遊俠生長之地。漢武帝以後,王國問題最終得以解決,中央與地方,好似如臂使指,無所不能。遊俠的存在便是和諧交響樂中的雜音了。漢代刺史六條問事,第一條便是“強宗豪右,田宅逾制,以強淩弱,以衆暴寡”,說的不就是遍布郡國之間的遊俠嗎?

漢初大俠的影響力也的確大了一點。魯國的朱家掩護劉邦不喜歡的季布,終究爲後者謀得了一份朝堂之上的差使。因爲朱家“專趨人之急,甚己之私”,以至于“自關以東,莫不延頸願交”。從個人魅力來說,朱家絕對是個好朋友。可是從國家的角度來看,朱家就是亂化之民了。且看這一句,《史記·遊俠列傳》說朱家“所藏活豪士以百數,其余庸人不可勝言”。朱家收留了成百上千的人物,這些人必然都是楚漢相爭之際的遊俠,也就是和朱家身份與氣質相近似的人物。他們在亂世可以翻雲覆雨,到了天下一統之際,集中在一人門下,又作何打算呢?統一王朝不能不警惕,也不能不關注。

不妨將目光轉移到劉邦侄子吳王劉濞身上。此老素來與漢朝分庭抗禮,不臣之心的一個表現便是“它郡國吏欲來捕亡人者,訟共禁弗予”。于是吳國多養死士,而七國之亂的萌發便以此爲基礎。到了王莽時代,凡是類似能夠在鄉裏聚會徒衆之輩,統統被視爲不穩定因素予以監視和捕捉。比如當時的儒生窪丹、桓榮“徒衆數百人”,王良“教授諸生千余人”,劉昆“教授弟子恒五百余人”,類似記載《後漢書》中俯拾皆是。戰亂中,徒衆追隨經師左右,表現出強大的凝聚力。他們憑借龐大的人數,緊密的組織,堅強的信仰,形成一支足以引起朝廷重視的可觀力量。史稱劉昆“春秋飨射,常備列典儀”,“每有行禮,縣宰辄率吏屬而觀之。王莽以昆多聚徒衆,私行大禮,有僭上心”。所謂“有僭上心”不過是將其鎮壓的借口罷了,真正引起王莽警惕的還是劉昆“多聚徒衆”一事。

這樣看來,遊俠之大者,自然不是如荊轲之輩以一身侍奉權貴,更多的是以徒衆號令鄉裏,乃至影響全國之人。司馬遷筆下的郭解,是一個不必說話,只要用眼色示意,就能驅使身邊少年替自己殺人的人。漢武帝面對來自衛青的不要遷徙郭解的請求,表現出了帝王的清醒與警惕:“布衣權至使將軍爲言,此其家不貧。”當曆史來到集權時代,遊俠便走向下坡路了。

一方面,司馬遷說有一些遊俠,諸如北道姚氏,西道諸杜,南道仇景,東道趙他、羽公子,南陽趙調之徒,不過是“盜跖居民間者”,其實已經蛻化爲豪強;另一方面,還有長安樊仲子,槐裏趙王孫,長陵高公子,西河郭公仲,太原鹵公孺,臨淮兒長卿,東陽田君孺,這些人尚能保持“退讓君子之風”,還有幾分漢初朱家、劇孟的遺風罷了。

再往後看,光武皇帝劉秀爲布衣時,也是遊俠。《後漢書·光武帝紀》中記載他“性勤于稼穑”,以至于劉秀“好俠養士”的哥哥劉伯升經常笑話他是個只會種地的順民。王莽末,南陽饑荒,劉秀家豢養的賓客多爲“小盜”,劉秀也避吏新野。試想,倘若劉秀沒有參與豢養賓客,沒有與賓客一起做一些不法之事,何至于隱居于新野呢?還是後來劉秀的姐姐湖陽公主說的好:弟弟你作白衣的時候,“藏亡匿死,吏不敢至門”。按照這個說法,“性勤于稼穑”只是後世史官的美化,劉秀能在亂世之中拉起一支隊伍,絕非平日守法之輩。面對姐姐的指責,劉秀也只有無奈苦笑:“天子不與白衣同。”

遊俠突破了既有階層的限定,實現了自我權力的張揚。他們的行爲往往讓人欽佩,卻不得不引發人們的思考。英雄豪俠之外,是否有幾分不理智的風險存在呢?遊俠是有理無法之處的王者,也是有法有主之地的亂臣。

山東嘉祥漢代畫像石中的武庫圖。雖然家藏兵刃在漢代法律中亦是犯罪,但許多豢養門客的豪俠之家中都多藏武器。

艱難轉型,成爲想象

故而到了漢武帝以後,遊俠面臨著身份上的轉型。有一批人,固守著因襲下來的風采與習慣,盤踞鄉裏成爲豪強。另一批人,選擇進入宮廷,效力皇室,而他們的方式,主要是文學。

首先是司馬相如。司馬相如“少時好讀書,學擊劍”,更仰慕蔺相如之爲人而改名爲相如。讀書和擊劍,是典型的戰國遊士與遊俠的做派,更早一點的項羽,稍晚一點的東方朔,大概都走這條路。更不用說,蔺相如絕非按部就班、因循守舊之輩,他也是遊俠中人。司馬相如先侍奉漢景帝爲武騎常侍,覺得沒有自己施展才華的空間。于是他東遊梁國,與“遊說之士”齊人鄒陽、淮陰枚乘、吳莊忌夫子之徒相交甚深。鄒、枚、莊在今天的眼光看,都是文學家,而當時評價爲“遊說之士”,說明他們的底色是遊士和遊俠。

徐州漢代畫像石,上面是兩個人各持箭戟對打,下圖則是兩群人互相拜谒的場景。盡管上下圖之間未必有必然聯系,但卻反映出漢代尚武與交遊之風。

遊俠本就是打破規則束縛之輩,故而司馬相如的婚姻大事每每爲人津津樂道,可以稱作自由戀愛的先聲。褚少孫補于《史記·滑稽列傳》的東方朔事迹中,也交代他所得錢財賞賜,“取少婦于長安中好女”。東方朔的媳婦一年便棄去,更取婦。往前看,遊士和遊俠的前輩蘇秦和陳平,在人品方面似乎都有些不清不楚的說法。恰恰是這些混亂和無序,表明遊俠之所爲不與凡人同。

生活上的極大浪漫造就了他們情志上的極大張揚。于是遵循遊俠傳統成長起來的人,在漢武帝時代以後選擇將自己旺盛的生命力發揮在文學領域。司馬相如、東方朔乃至司馬遷,莫不以文章名世。既然用武之地不可尋,那不妨在文的方面多作貢獻。由此而言,文學之士是遊俠的後身,而文學則是遊俠在承平年代馳騁遨遊的廣闊天地。

曹操少年機警,有權數,任俠放蕩。在漢末清議之風盛行的時代,他自然不被人所重。當亂世到來,遊俠氣質和行爲舉止又能發揮作用之時,曹操的個性便得到了彰顯。從裴松之注中保留的漢魏之際的史料看,曹操是一個愛學習的人。比如孫盛的《異同雜語》上說他“博覽群書,特好兵法”。曹魏的官修國史《魏書》還說曹操“以能明古學,複征拜議郎”,更說明他是一個文化水平頗爲出色的人。另一方面,曹操又有著輕脫勇猛的一面。《魏書》稱呂伯奢之子和賓客要劫殺曹操,搶奪財物,曹操“手刃殺數人”方才免禍。當然,這件事在《世語》和孫盛《雜記》中就變成了我們熟悉的版本,然而曹操動手殺人的戰鬥力卻保持未改。

兼資文武,行事果決,就是戰國漢初遊俠的典型氣質。抛卻既往,周遊天下,更是遊俠常見的人生路徑。曹操所爲與戰國漢初時人一脈相承。故而他一反東漢尚儒之治,而重提法家之道。此等變革,非有獨特的個性不能開創。

曹操之子曹丕,同樣是遊俠中人。曹丕在《典論·自敘》中回憶,自己六歲便會射箭,八歲便能騎射。曹操敗于張繡時,年僅十歲的曹丕可以乘馬得脫。這個故事實在太過傳奇,預示著曹丕有著冒頓單于一般的好運和英雄氣概。用曹丕自己的話說,“文武之道,各隨時而用”。要知道曹丕的另一個形象是和吳質一起回憶南皮之遊,所謂“浮甘瓜于清泉,沈朱李于寒水。白日既匿,繼以朗月,同乘並載,以遊後園”,那是何等的逍遙暢快。正因爲直面死亡,所以追求極致的自由。遊俠生存的空間雖然有限,而其精神狀態作用于文學,反而得到了最大限度的發揚。

于是我們更能看到,漢魏六朝關于遊俠之詩屢見不鮮。除去人們耳熟能詳的曹植《白馬篇》不論。諸如張華的《博陵王宮俠曲》說:“雄兒任氣俠,聲蓋少年場。借友行報怨,殺人租市旁。”“甯爲殇鬼雄,義不入圜牆。生從命子遊,死聞俠骨香。”鮑照的《代結客少年場行》寫道:“骢馬金絡頭,錦帶佩吳鈎。失意杯酒間,白刃起相雠。追兵一旦至,負劍遠行遊。去鄉三十載,複得還舊丘。”這一類的詩篇演化到了唐代,便有了李太白的《俠客行》,以及他自己親身實踐的輕俠人生了。換言之,經受了王朝限制的遊俠,在文學場中發揚自己的性格,更成爲後代想象的母題。他們生生不息于詩篇之中,在口耳相傳與推杯換盞之際,成就了一代又一代傳奇。

秦漢遊俠,負累重重,又不甘平庸,終究在跋涉于崎岖,尋路于坎坷之際,擁抱了浪漫,也诠釋了英雄。

後漢趙娥爲父複仇當街手刃仇人,出自清人《無雙譜》。

本文內容系獨家原創。作者:曲柄睿;編輯:李夏恩 ;校對:薛京甯。未經新京報書面授權不得轉載。