本文內容均引用權威資料結合個人觀點進行撰寫,文末已標注文獻來源,請知悉。

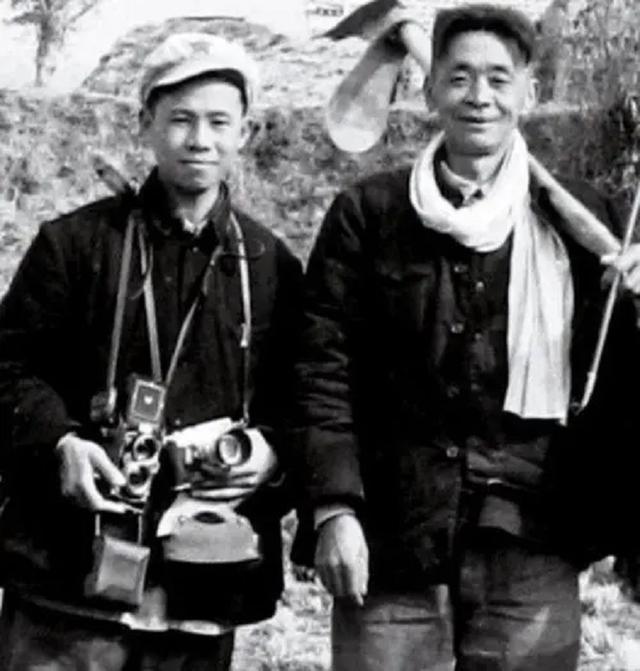

在閱讀此文之前,麻煩您點擊一下“關注”,既方便您進行討論與分享,又給您帶來不一樣的參與感,感謝您的支持!前言甘祖昌,一位曆經烽火歲月、南征北戰的革命將領,立下了赫赫戰功。

1955年,他被授予少將軍銜,卻在兩年後毅然決定解甲歸田,帶領全家回鄉務農。

甘祖昌逝世之後,他的五個子女繼承了他艱苦奮鬥的精神。

他們以實際行動,踐行著勤勉耕耘、自強不息、無私奉獻的紅色家風。

戎馬生涯

戎馬生涯1905年3月,甘祖昌出生在江西省蓮花縣的一戶農家。

幼時家境拮據,靠舅舅資助讀了一年私塾,從七歲起便開始幫助父母務農,早早擔起了生活的重擔。

八歲那年,甘祖昌就經常跟著父親一起到外邊幹活賺錢。

他們爲附近的鄉紳運送稻谷至萍鄉加工,返程時再帶回一些油、鹽之類的商品,供本地商賈販賣。

這一段往返八十公裏、崎岖蜿蜒的山路,甘祖昌來回一趟只能賺幾個銅板的腳力錢。

正是這樣的童年,鑄就了甘祖昌堅如磐石的意志。

1926年7月,21歲的甘祖昌投身農民協會。

“農民翻身求解放,革命是唯一出路”的宣言振聾發聩,照亮了甘祖昌的革命道路。

次年8月,他正式成爲中國共産黨員,並加入中國工農紅軍,由此開啓了二十九年的軍旅生涯。

抗日戰爭時期,甘祖昌在王震將軍麾下,擔任三五九旅軍需科科長。

在此期間,他屢次展現智勇,在日寇嚴密的監視之下轉移日軍的軍備物資。

其中一次是在山西平原鎮。

該鎮曾是晉軍閻錫山部的一個重要軍火儲存點,後遭日軍侵占。

日軍占領後,沒有加強防範,只是不定時的派人來巡邏,不曾派遣常駐兵力。

甘祖昌洞察此隙,便指揮一隊精幹人員,利用夜幕掩護秘密挖掘地道,悄無聲息地潛入倉庫內部。

他們夜以繼日,連續奮戰了十一個晝夜,神不知鬼不覺地轉移了海量軍資。

其中包括逾三十萬發步槍子彈、千箱迫擊炮彈、三百余箱炸藥以及五百多箱雷管。

直至倉庫被徹底清空,日方仍舊渾然未覺。

1949年,甘祖昌被派往新疆,擔任第一兵團後勤部部長。

面對十萬大軍的糧食供應問題,內地遠水難解近渴,且缺乏有效的運輸手段。

甘祖昌主動提出想要深入新疆各地調研,得到了王震的批准。

很快,他就親自帶領一支小隊,騎馬穿越北疆,深入戈壁牧場進行實地考察。

經過20多天的調查,甘祖昌得知,新疆已連續三年豐收。

只是國民黨政府不收購羊毛,因此當地群衆無法購買必需品。

所以就將糧食藏于地窖中,不願提供給國民黨軍隊。

在甘祖昌的建議下,我軍與蘇聯大使館協商,讓牧民用羊毛和糧食來交換一些日用品。

這樣一來,既解決了牧民的生活困難,我軍的糧食問題也迎刃而解。

後勤英雄

後勤英雄新中國成立後,甘祖昌擔任了新疆軍區後勤部部長兼財務處處長。

新疆和平解放初期,駐守在這片土地上的解放軍隊伍規模龐大,人數超過了二十萬。

爲避免給當地社會帶來額外的經濟壓力,甘祖昌每月都要乘飛機到北京,運送中央政府下發的銀元。

每到這時,甘祖昌內心總是五味雜陳,因爲他深切地意識到,長期依賴中央補給並非長久之計。

基于這份責任感,新疆的部隊積極響應號召,大步邁向天山南北,積極投身于拓荒耕作之中,自力更生,力求實現糧食自給自足。

與此同時,爲了進一步促進部隊的經濟自立與地方經濟的協同發展,新疆軍區還成立了直屬部隊的供銷合作社。

1952年初的一天,甘祖昌冒著風雪,坐著吉普車前往軍區轄下的合作社進行視察。

不幸的是,歸家路上必經的一座橋梁已被敵對分子蓄意破壞。

經過此處時,吉普車不慎墜入冰冷刺骨的河溝裏。

事故中,甘祖昌受了重傷,上颚和唇部破裂,頭部損傷嚴重。

雖然手術及時,沒有生命危險,可卻給他留下了腦震蕩後遺症。

1953年後,後遺症越發嚴重,經常頭暈昏厥。

在廬山修養了一段時間,身體才略有好轉。

1955年,甘祖昌被正式授予了少將軍銜,成爲了名副其實的開國將軍。

然而這份榮譽非但沒有成爲慰藉,反而讓他心中憂慮。

他多次向妻子傾訴,覺得組織給他的榮譽和地位太高了,自己爲國家奉獻的力量遠遠不夠。

懷著這份自謙與不安,甘祖昌多次提筆,向組織提交報告:

懇請組織批准他脫下軍裝,解甲歸田,回到江西農村老家,做一名普通的農民。

起初,甘祖昌的申請未獲通過,但他並沒有放棄。

1957年時,總政治部副主任蕭華赴新疆考察,甘祖昌再次向他提出了自己的請求。

獲得批准後,組織提出安排他到上海或是青島長期治療休養,甚至計劃在烏魯木齊的郊外爲他安排住所。

然而,面對這些優渥的待遇,甘祖昌一一婉拒,毅然決然地踏上了重返故土的道路。

歸耕田園

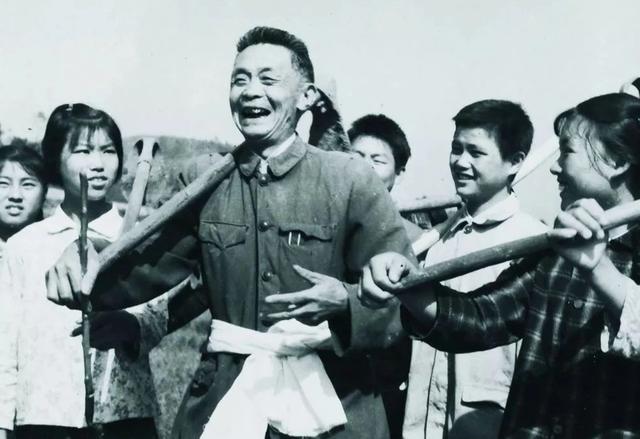

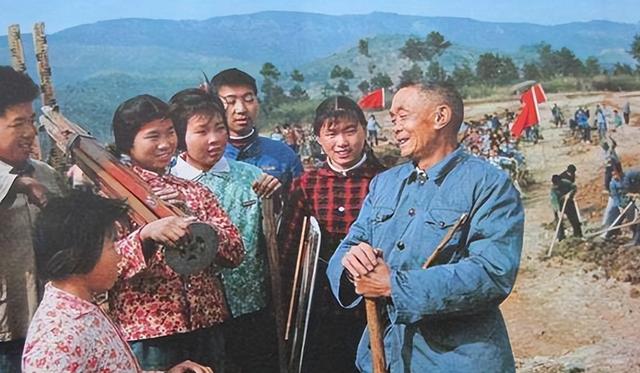

歸耕田園1957年8月,甘祖昌回到了他的家鄉,決心徹底改變這片土地的落後狀況。

他以當年戰場上的勇猛精神,全力以赴投入到家鄉的建設中。

沿老家土地貧瘠,多爲冷漿田,産出微薄。

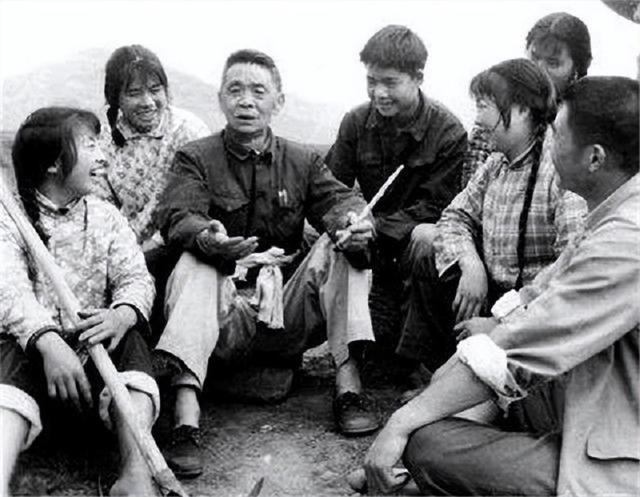

甘祖昌親自帶領鄉親們深入田間地頭,細致考察。

經過數十次的研討,他們終于摸索出了改良這些低産田地的有效途徑。

在甘祖昌的引導和激勵下,村民們團結一心,曆經五年終于成功地將冷漿田改良爲肥沃的土地。

畝産量提升了兩倍,極大地提高了村民們的生活水平。

甘祖昌與工人們同吃同住,無論是搬運水泥還是運送材料,他都親力親爲,與工人們共同築起了江山陂。

面對荒蕪的山丘,他號召村民撒播石灰,焚燒茅草,再利用煙囪收集的黑灰,調整土壤的酸堿平衡。

這一系列行動,成功地將原本貧瘠的“光頭山”轉變成了碩果累累的豐收嶺。

他的這些努力和成就,不僅在當地引起了巨大的反響,也迅速傳遍了全國。

他的行爲受到了國家領導人,包括毛主席和周總理的高度評價與贊揚。

《人民日報》、《解放軍報》等多家媒體對其事迹作了大篇幅的報導,甘祖昌成爲了全國知名的改革先鋒。

上世紀五十年代,農村的生活很是艱苦。

然而自重返故土的那一刻起,甘祖昌便向弟弟們交代:

“我既然選擇了回到農村,自然要與鄉親們一起勞作,自力更生。以後我們就有福同享,有苦同當了。”

甘祖昌堅持著勤儉樸素、不懈奮鬥的美德,不僅嚴于律己,也以此爲家訓教導家人。

有一次他穿著一件綴滿補丁的衣裳,與昔日戰友們共聚,引來了老戰友的調侃:

“老甘啊,你一個身經百戰的將領,穿成這樣,不丟人嗎?”

甘祖昌卻笑道:

“這是與人民群衆同甘共苦。真到了老百姓全都衣食無憂的那一天,我再穿成這樣才真是丟人。”

甘祖昌總穿著一條破舊的羊毛褲,補丁打了好幾處。

妻子晾衣服的時候,這條毛褲總能引來鄉親們的笑聲:

“看來甘將軍能一次次轉危爲安,都是因爲這條‘吉祥褲’啊。這不就是‘轉運八卦圖’嘛!”

重返故鄉之初,新疆軍區是打算爲甘祖昌配一輛專車的。

甘祖昌卻婉拒道:

“我回到老家,就是農民,實在不需要轎車。”

除此之外,省政府也想出資在吉安市區給他安排房子。

聽說此事後,甘祖昌主動尋訪上級,言辭懇切:

“我不需要什麽新房子。國家正值艱難之際,每一分錢都該用在刀刃上。我和弟弟住在一起就行了。”

1964年,兒女們都漸漸長大了,弟弟家的房子就顯得局促了。

甘祖昌直到這時,才著手解決住房問題。

他自力更生,親手燒制磚瓦,用簡單的塑料膜替代玻璃窗。

這一系列舉動,無不彰顯其克勤克儉、與國分憂的高尚情操。

家風傳承

家風傳承甘祖昌在子女教育上從不放松,自小便讓他們參與勞動。

比如撿糞、割草、放牛,幫助家裏做各種農活。

他依據孩子們的年齡,合理分配每日家務,每周例行檢查,表現優異者予以鼓勵,不足之處則耐心指正。

在日常穿戴方面,甘祖昌也立下了規矩:

一件衣服至少要穿三年,穿不了的就傳給弟妹,破損的也要修補再繼續用。

有一回,三女兒甘公榮腳上的鞋子破了,同學們見了便說:

“你爸是大官,怎麽你還穿得這麽寒碜?”

甘公榮被同學嘲笑,回到家就把鞋扔在角落,向父親抱怨:

“他們說,農民家的孩子都不會穿有洞的鞋了!”

甘祖昌聞言,立刻找回那雙鞋,戴上老花眼鏡,一絲不苟地縫補起來,同時語重心長地教育女兒:

“鞋破了並不丟人,貪圖安逸才是不應該。這雙鞋修補之後一樣能穿,這是節儉美德的體現。”

在甘祖昌的眼中,任何貪圖物質、虛榮以及特權思想,都是絕不容許的。

他時常告誡子女,作爲革命接班人,應當懷揣責任感,摒棄幹部家庭出身的優越意識。

甘祖昌的大兒子甘錦榮一直在鄉下生活,但他自小身體就不好,幹不了家裏的農活。

祖母心疼他,就再三要求甘祖昌安排他去新疆,找個輕松些的工作。

然而,當甘祖昌了解到甘錦榮會打鐵後,就立即安排他到打鐵廠做鍛工,沒有因私情而給予特殊照顧。

一家人決定返回農村時,甘錦榮原本是可以留在新疆工作的,但甘祖昌卻堅持原則,把他也帶回了老家。

長女甘平榮在吉安衛校上學,恰逢部隊到學校征募,她便寫信回家,希望父親能利用自己的關系幫幫她。

只是她收到的並非期待中的支持,而是甘祖昌一番嚴厲的教誨。

二女兒甘仁榮是生産隊的婦女主任,因爲工作表現出色,所以得到了被推薦上大學的機會。

然而甘祖昌得知,有一位家庭經濟狀況很差的優秀退伍軍人,同樣渴望讀書深造。

于是他毫不猶豫地聯系縣裏,主動將女兒的名額讓給了這名退伍兵。

甘祖昌最寵愛的三女兒公榮,中學畢業後本來可以有推薦上高中的名額。

可是考慮到教育資源的稀缺,甘祖昌耐心說服了她,鼓勵她投身農業,爲家鄉的發展貢獻力量。

1976年,甘祖昌的妻子龔全珍退休。

按當時的政策,她的職位本可以由他們的子女來繼承接班。

然而,甘祖昌卻堅決反對。

他認爲子女們應該依靠自己的能力生活,而不是依賴父母的成就獲得便利。

在歸鄉的二十九載春秋裏,甘祖昌傾盡所有,創下了不朽的功績。

他與村民一起建造了3座水庫、挖出了25公裏的水渠、設立了4座水電站、鋪設了3條道路、架設了12座橋梁,極大地推動了家鄉經濟的飛躍。

不僅如此,他還資助學校建設、創辦企業、購置化肥與農機設備、援助貧困家庭,幾乎將自己的所有積蓄都無私奉獻給了鄉親們。

1986年甘祖昌逝世時,留給家人的只有一個鐵盒,裏面保存著用紅布精心包裹的3枚軍功章,這是他一生榮耀與奉獻的見證。

甘祖昌去世後,子女們秉承其遺志,將“誠實守信、勤勞敬業、艱苦創業、勤儉治家”的紅色家風融入生活與工作。

尤其是三女兒甘公榮,多次榮獲國家級、省級和市級的勞動模範榮譽。

退休後,甘公榮並未停止她的腳步,而是追隨母親龔全珍的足迹投身于公益和慈善事業,繼續貢獻自己的力量。

2016年,甘公榮與母親榮獲了首屆“全國文明家庭”的殊榮。

這一榮譽不僅是對她們家庭美德的肯定,也是對甘家紅色家風的贊譽。

2023年3月7日,甘公榮被有關部門評選爲“最美巾帼奮鬥者”。

甘祖昌將軍一家人的故事,成爲了激勵無數人前行的光輝典範。

參考文獻

參考文獻[1]鄭少忠,朱磊,周歡.“言傳身教就是給子女的傳家寶”——甘祖昌和龔全珍的家風故事[J].公關世界,2023(17):82-86.

[2]徐魯.甘祖昌:打赤腳的將軍[J].奇妙博物館,2023(Z1):82-83.

[3]林俊江,鄒子平.甘祖昌:一生清譽盈報章[J].黨史文苑,2022(09):20-23.