熙甯九年(1076年)十月,瓜州渡口。千裏江山,寒色渺遠,蘆花深處,野舟縱橫,江甯近在眼前。

四十年前,王安石隨時任江甯府通判的老爸王益第一次來到這裏,江甯從此成爲他的第二故鄉。上年春天時,他二次拜相時路過這瓜州渡口,當時還寫過一首詩,後世傳爲金句:“春風又綠江南岸,明月何時照我還?”

王安石畫像

01

騎驢遊山

一回到江甯,荊公就開啓了退隱模式。他的私第建在白塘,位于江甯南門和鍾山正中間,距離兩地皆是七裏,因此取名半山園。說是宰相私第,其實簡陋得連圍牆都沒有,四周又少人家,主打一個簡易田園風。

“投老歸來一幅巾,君恩猶許備藩臣。芙蓉堂上觀秋水,聊與龜魚作主人。”這是他第一次罷相時所作的詩。二次罷相後他索性辭去“使相”之名與江甯知府的差遣,只留一個“會靈觀使”提取養老金用,落得耳根清淨。“乞得膠膠擾擾身,鍾山松竹絕埃塵。只將凫雁同爲客,不與龜魚作主人。”既然許身社稷理想已經破滅,那就來場詩意的棲息,徹底放飛自我,龜魚也不與伴。

職場賽道換成山陰道,他的生活頓時豐富飽滿起來,相冊裏日日更新。他或者在院子裏宅著:“百畝中庭半是苔,門前白道水萦回。愛閑能有幾人來。小院回廊春寂寂,山桃溪杏兩三栽。爲誰零落爲誰開。”或者賞賞杏花,或者去定林寺,任夜鍾侵夢,明月入齋,潮聲上枕;或者在江邊發呆,看晚雲含雨,青山缭繞,千帆競渡。半山園旁邊“謝公墩”據稱是東晉謝安宅第遺址,還可以發發思古之幽情。

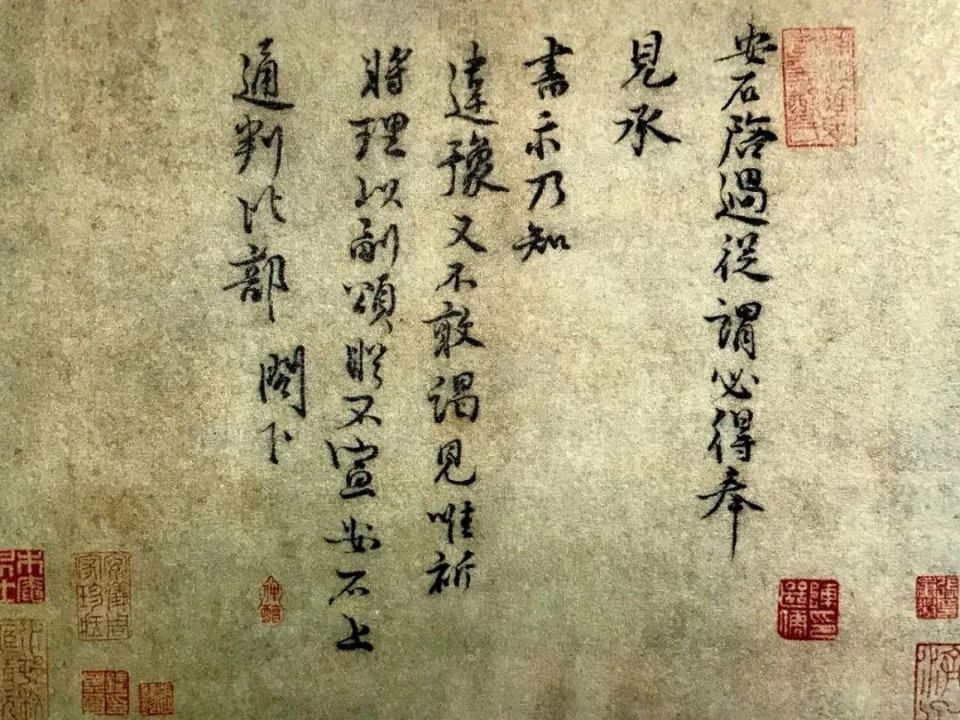

[宋]王安石《過從帖》,現藏于台北故宮博物院

以前他曾吐槽晏元獻(即晏殊)樂鄭聲而忘大志,現在他也尋到了填小詞的樂趣,寫了二十余首。“平岸小橋千嶂抱。柔藍一水萦花草,茅屋數間窗窈窕。塵不到,時時自有春風掃。午枕覺來聞語鳥。欹眠似聽朝雞早,忽憶故人今總老。貪夢好,茫然忘了邯鄲道。”午煙孤起,荒犬暮吠,北陂杏花,南樓明燈,山月入松,江笛出水。金陵城外的白塘,清新、自然、幽遠,恰好熨平心裏的愁痕,豈不正是他當年上書富弼所求的幽閑之地?

這種轉變讓老友們吃驚不已。王鞏在鍾山林裏遇見的王安石作普通老農打扮,神宗贈的好馬也不騎,卻騎著一頭黑驢,只有一個老兵隨從。“若牽驢老兵走在前,由老兵決定;若驢子在前,由驢子決定。”來往如小舟般隨意,好不潇灑!

在鍾山優遊的日子裏,荊公隨身帶著十余個燒餅,燒餅是他的飯,也是老兵的飯,還是……驢子的飯!這可不是作秀,這是他一貫簡樸甚至有些邋遢的生活,也是常被外人吐槽的點。

02

我只和你差一個字

荊公經常拄杖進入附近村落,極富親和力。有個姓張老翁與他最爲熟悉,安石行過他家門口,都要喊一聲:“張公。”老翁聞言,也應聲而答:“相公(對宰相的尊稱)。”一天,荊公來到張公門前喊畢,突然大笑道:“我這宰相原來只和你差一個字罷了。”放下機心,混迹山野的感覺真好。

孤介寡合、不娶不仕、近古獨行的老秀才陳敏之是他的新朋,孫少述則是他的故友。無論新朋舊知,他交往都平淡如水。安石爲相時,孫與他不再來往,外人以爲兩人絕交。“荊公再罷相歸,過高沙,少述適在焉。亟往造之,少述出見,惟相勞苦及吊元澤之喪,兩公皆自忘其窮達。遂留荊公置酒共飯,劇談經學,抵暮乃散。荊公曰:‘退即解舟,無由再見。’少述曰:‘如此更不去奉謝矣。’然惘惘各有惜別之色。”淡淡的言語、淡淡的畫風。知己之間的交情,如偶然落在靜湖上的白雲,不在于厮守長短,在于心意相投。

某年盛夏,提刑李茂直在鍾山裏候見荊公。兩人在路邊坐著長聊,李命令手下爲相公張傘遮陽。夕陽西下時,有陽光漏在荊公身上,細心的提刑急忙命手下移動傘蓋。荊公則笑著擺擺手,“不必移傘,他日我若轉世做牛,還需一縷陽光陪我耕田呢。”遠離紅塵紫陌,他的心態若深秋暮陽,明澈而恬淡。

03

令人羨慕的退休生活

有走散的朋友,也有重新走近的朋友。元豐七年(1084年),從黃州移汝州的蘇轼途經金陵。大病初愈的安石攜兄弟安上、安禮等一起歡迎。安上曾受“烏台詩案”牽連,安禮曾在神宗前爲東坡辯護過,因此大家見面毫無違和感。

時值春夏之交,荼蘼盛開。美境古風,嘉主貴賓,豈能無詩?“荼蘼一架最先來,夾水金沙次第栽。濃綠扶疏雲對起,醉紅撩亂雪爭開。”(荊公)“青李扶疏禽自來,清真逸少手親栽。深紅淺紫從爭發,雪白鵝黃也鬥開。”(東坡)荊公詩工,東坡詩奇,而遲到的友情正如這遲開荼蘼,因爲垂暮而分外可貴。

荊公、東坡兩人遊山玩水,談詩論佛近一個月。東坡甚至羨慕起荊公這種退休生活,也想在這裏買田造園,與荊公爲鄰(當然這也許是客套話):“騎驢渺渺入荒陂,想見先生未病時。勸我試求三畝宅,從公已覺十年遲。”

其間東坡把秦觀隆重推送給安石,希冀荊公助力,同時他也結識了荊公那位布衣之交陳秀才。愛惜人才的荊公對少遊的詩文贊歎不已,東坡則同情陳秀才的孤高窮苦,隨即寫信給同年章衡,希望後者能引之爲學官。荊公與東坡,雖然三觀不同,但是靈魂均清澈純真,雙水彙流,相互映照。

元豐九年(1086年)四月,荊公病逝于金陵。當年七月,東坡奉敕祭西太一宮。在宮內牆壁上他見到荊公舊題兩絕,“柳葉鳴蜩綠暗,荷花落日紅酣。三十六陂春水,白頭想見江南。”他讀後注目久之,長歎一聲“此老野狐精也”。他與荊公最後一次唱和:“秋早川原淨麗,雨余風日清酣。從此歸耕劍外,何人送我池南。”那位寶公塔邊、謝公墩側的老者和師者、智者兼勇者,再也見不到了!

雖然不在同一賽道上,但有趣且清澈靈魂的逝去,總歸是件怅然且悲傷之事。朝堂上那位叱咤風雲、睥睨萬物的宰相也許能一時令人震動,而鍾山間這位布衣黑驢、漫遊林泉的老者才能讓人共情,並永久感動。

◎本文原載于《北京青年報》(作者甘棠散木),圖源網絡,圖文版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系刪除。