編者按

2023年元旦、春節、“五一”、中秋國慶以及2024年元旦、春節,以長安爲文化符號的西安乃至陝西旅遊持續走紅。其中,既有陝西深厚的曆史文化資源(周秦漢唐)作支撐,又有榆林楊家溝、延安楊家嶺、西安“八辦”等紅色資源爲基礎。風光無限的陝西旅遊是文化自信結出的碩果,更是習近平文化思想在陝西落地、生根、開花的生動寫照。

爲進一步做大做強做優陝西萬億級文旅産業,將秦兵馬俑、陝曆博、大唐不夜城等超級IP以及黃帝陵、秦嶺、華山、石峁、黃河、長征等文化資源做大做“紅”,我們深度挖掘展示陝西將習近平文化思想和習近平總書記曆次來陝考察重要講話重要指示轉變爲陝西發展新動能,用新發展理念、陝西科技優勢、唐詩等激發、培育新質生産力的生動實踐。借《長安三萬裏》“山河詩長安”之勢,講述新時代的中國故事、陝西故事,今日本報推出陝西文化旅遊高質量發展系列報道第一篇《“山河詩長安”何以“熱辣滾燙”?——中華優秀傳統文化傳承的陝西觀察》。

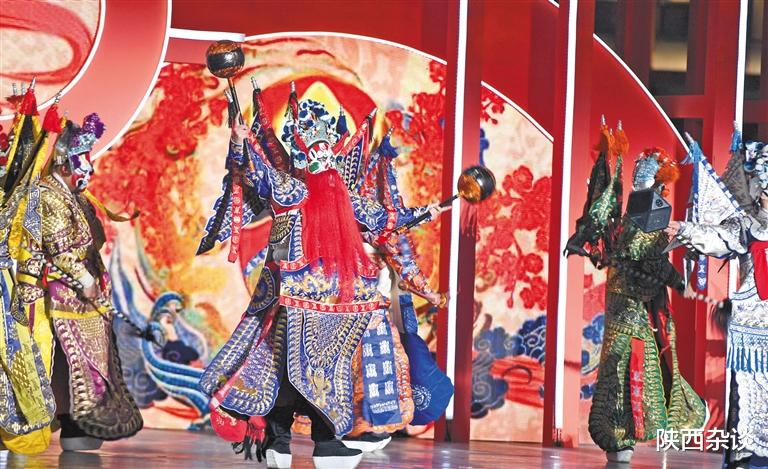

2月9日,演員在央視春晚西安分會場上翩翩起舞(資料照片)。 通訊員 馮炜攝

這個春天,你可曾“遇見”西安?

在大唐不夜城萬人同吟《將進酒》與“李白”隔空對詩的萬丈豪情裏,在大明宮元宵燈會“一片長安月,萬裏共清輝”的氣象萬千中,在長安城一眼萬年的龍年初雪時,在大唐不夜城“雲鬓花顔金步搖”的移步換景間……千年歲月的綿柔醇厚,燦爛文化的沁人肺腑,釀造出了一份獨屬于西安的“熱辣滾燙”。

央視春晚西安分會場《山河詩長安》的驚豔亮相,爲西安添了一把“火”。這份“熱辣滾燙”,體現在西安各大景區的“人氣爆表”上,也反映在陝西文旅市場全線飄紅的消費數據中。

春節假期,西安曲江、南門、鍾鼓樓、臨潼等重點文旅聚集區接待遊客1617.09萬人次,同比增長47.22%。陝西共策劃舉辦了1800余項1.1萬余場次精彩紛呈的春節主題活動,陝西文旅贏得“滿堂彩”,點亮龍年經濟開門紅。

星移鬥轉,時光千載,君且鑒今日長安!

“頂流”西安,成就了一場中華優秀傳統文化與“人民日益增長的美好生活需要”的“雙向奔赴”。

中華民族自古就把旅遊和讀書結合在一起,崇尚“讀萬卷書,行萬裏路”。習近平總書記強調,“要堅持以文塑旅、以旅彰文,推動文化和旅遊融合發展”,爲文化和旅遊高質量發展指明方向。

這個春天,透過西安這扇窗,人們看到了旅遊消費市場供給與需求的雙向發力,看到了中華優秀傳統文化創新傳承的恢宏氣魄,看到了熱氣騰騰、生機勃勃的中國經濟,也深切感受到了中華民族的文化自信。

對于陝西以及西安來說,當下更應該思考的問題是:如何將龍年春天這一份“熱辣滾燙”,變成“長安三萬裏”的持久奔赴?如何讓文化自信激發出更加火熱、更有魅力的“西安頂流”?如何以新質生産力引領文化旅遊業的高質量發展?

文脈 長相思,在長安

“總要來趟長安吧,遠赴人間驚鴻宴,一睹大唐盛世顔!”

2月18日,湘妹子袁娜在微信朋友圈寫下這句話, 配圖是自己在大唐不夜城的漢服美照。

其實,袁娜的西安之旅並不“圓滿”——熱門景區的門票早就售罄,博物館也已提前約滿,因爲遊客太多,很多網友推薦的熱門表演更是無緣得見……

可即便如此,袁娜還是笑著說:“我的‘相思病’終于好了!”

對于春節假期西安的爆火,很多人都有著這樣的疑問:在明知來了就是“人看人”的情況下,依然有千萬個“袁娜”,帶著家人,帶上行李,跨越山海奔赴西安,這種近乎執拗的熱切,背後的原因究竟是什麽?

如果將時間軸拉遠一些,將視野擴大一點,答案便清晰可見。

長相思,在長安。

一千多年前,當李白寫下這句詩時,他不會想到,在千年的歲月流轉中,對長安的相思,深深镌刻進了一代又一代人的骨血中。

這份相思,跨越千年。

秦川人家的炊煙,是怎樣的袅袅?異域清冽的酒香,是怎樣的醉人?西市胡姬的紫羅裙,又是何等妖娆?詩韻風華滿長安,從曆史遺迹到文化底蘊,自帶“氛圍感”的西安爲慕名而來的每位遊客編織了一場絢爛绮麗的盛世大唐夢。西安不再只是一個地理名詞,人們提起它,憶的是兢兢黃帝、穆穆周禮,是赫赫秦制、泱泱漢風,是煌煌唐韻、錦繡中華,感受到的是“何以中國”的深厚底蘊和豪邁慷慨。來西安,不是簡單意義上的旅遊,而是一次赴約,解一份流淌在血脈裏的“千年相思”。

這份相思,綿延不息。

時光宛若一條柔軟的絲線,隔著千年歲月的風塵,隔著遙遠的山河與舊夢,將一代又一代的中國人,牢牢牽系在一起。長安從來不是李白一個人的長安,也不是獨屬于盛唐的長安,它是中國的長安,是世界的長安,是人類文明史上光照千秋的長安。從這個意義上講,再沒有一座城,能像西安這般,讓人心馳神往。人們對西安的一次次奔赴,是對那些沉澱在歲月深處卻仍熠熠生輝的燦爛文明的奔赴,是對镌刻在血脈中的文化基因的奔赴。

“爲了這一眼,盼了一整年。”看完元宵燈會,被湧動的人潮“推”著走下城牆台階的青島遊客陸文萱,還在頻頻回頭,意猶未盡。

“李白吟詩,盛唐再現,沒有哪個中國人,能抵擋住這樣的‘誘惑’。”陸文萱說,“決定來西安,不是我動了,是我的DNA動了。”

這份相思,也不只在西安。

中華文明曆經數千年的曆史積澱,早已在每個中國人,甚至海外遊人的心中埋下了一顆種子。這顆種子,在唐詩宋詞裏發芽,在博物館裏長大,在神州大地的每一個名勝古迹裏開花,也將會在世界文明的交流互鑒中結果。

創新 李白鬥酒詩百篇

和李白一同吟詩,做夢呢?

還真是一場“夢”!

這個春天,數以億計的海內外觀衆在《山河詩長安》節目裏,看到了這樣的盛景——在AR技術的加持下,李白駕鶴重回長安,與今人飲酒對詩。曾經繁榮的長安與如今昌盛的西安在光影中交疊,跨越千載的東方美學通過藝術創作和科技手段被具象化,讓人在一瞬間夢回大唐。

過去,提到西安,人們想到的,是曆史文化厚重的古城,是兵馬俑、大雁塔、城牆等滄桑的古迹,是“生冷伧倔”的“老陝”。

如今,遊客眼中的西安,是身著唐裝漢服做個“唐潮人”、火樹銀花不夜天,是“問個路全是熱心腸,恨不得把你領到地方”的熱情市民,是“高顔值”“文藝範兒”,彰顯中華文明的世界人文之都。

2月9日,央視春晚西安分會場,秦腔表演驚豔全場(資料照片)。通訊員 馮炜攝

城還是那座城,景還是那些景,是什麽發生了改變?

“要挖掘中華優秀傳統文化的思想觀念、人文精神、道德規範,把藝術創造力和中華文化價值融合起來,把中華美學精神和當代審美追求結合起來,激活中華文化生命力。”對于優秀傳統文化的傳承與創新,習近平總書記念茲在茲。

在地域遼闊、文化綿長的中國,沒有哪一座城市、哪一個節目、哪一幀畫面,應該天然被看見、被認可、被追捧。深度分析西安的“破圈密碼”,我們發現兩個字——創新。

科技創新,如同撬動新事物的杠杆,總能迸發出令人意想不到的強大力量。當中華文化鏈接上科技創新,那些塵封已久的繁華“年華”便重現于人們眼前,傳統文化也在新時代煥發出蓬勃的生命力,進一步滋養民族血脈裏的精神與信仰。

我們看到,時空可穿越、曆史可再現,産品呈現、創意無限。

從手機掃碼就能與李白同框的“AI穿越”,到沉浸體驗“長安十二時辰”的智慧互動,從博物館裏3D投影讓文物“活起來”,到骊山下《長恨歌》舞劇讓曆史可觸摸,從“雲遊城牆”時的身臨其境,到數字化複原唐時樂舞的古今交錯……城市是一本打開的書,從中你可以看到一片土地的目標與抱負。打開西安這本書,你能感受到撲面而來的古意,更能觸摸到無處不在的新生。在西安,曆史並不只是書寫在紙頁上,還與這座城一起,生機盎然、流光溢彩。

我們看到,文旅産業從內容到場景、從宣傳到服務的不斷突破與重塑。

傳統文化傳播,有共情,才會有共鳴。“五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,與爾同銷萬古愁。”當那些耳熟能詳的詩句,借著新創意、新技術,在科技的托舉下,氤氲升騰,變得可視、可聞、可感時,強烈的情感共鳴,喚醒了中國人藏在骨子裏的文化記憶。靠國風唐韻赓續千年的資源禀賦,靠秦人“居長安而迎四方客”的待客誠意,靠創意設計、科技應用和高端制造的跨界合作,西安用一場場文化與視聽融合、匠心與科技共鳴的國潮盛宴,實實在在解了現代人對文化的那份“渴”。

當下,文旅行業早已進入創意時代,一片土地、一座城市,想被流量看見、被遊客青睐,要靠接地氣的創意和實打實的創新,並爲二者尋找到巧妙的接榫點。而這一切的實現,都離不開一個關鍵詞——新質生産力。

新質生産力是科技創新在其中發揮主導作用的生産力,是以高新技術應用爲主要特征、以新産業新業態爲主要支撐、正在創造新的社會生産時代的生産力。

從ChatGPT的驚豔亮相,到前不久Sora的誕生,在這個飛速發展的時代,科技進步無處不在,人工智能等新技術的應用也日益普遍。可以預見,科技創新與中華文化“牽手”碰撞所産生的新質生産力,將成爲未來文化産業“決戰紫禁之巅”的“不二法門”。

禮讓 一日看盡長安花

不知從何時開始,當外地遊客“一日看盡長安花”時,西安市民只能“閑敲棋子落燈花”。

爲啥?

因爲一封信。

“親愛的市民朋友,春節就在眼前,我們的城市已經准備好了。在這個特殊的時刻,我們萬分期待,‘C位’的您能夠讓更多的遊客,感受到千年古都的現代文明!”

這些年,幾乎每到重要節假日,西安市民都會收到這樣一封倡導大家禮讓遊客的“家書”。

而讓利于客、讓路于客、讓景于客,也早已成爲西安市民的自覺。

“正月快過完了,外地遊客都走了,我才出了趟‘遠門’。”帶著家人在大明宮看燈會的蘭國峰,是住在蓮湖區的“老西安”,他告訴記者,正月十五之前,和很多西安市民一樣,自己的活動範圍基本就限定在自家附近。

被問起“家裏蹲”的感受,蘭國峰大手一揮,笑著說:“‘有朋自遠方來,不亦樂乎’,咱就該拿出主人家的姿態。政府讓咱‘讓客’‘讓景’,沒麻達!”

但是,這份禮讓,也不只因爲一封信。

九天阊阖開宮殿,萬國衣冠拜冕旒。

使節往來、名流雲集、商賈不絕……數千年來的熙攘繁華,讓熱情、包容、開放,成爲西安這片土地最鮮明的性格,也讓這片土地上的人們,深谙待客之道。

從打開曾關閉了十幾年的鼓樓門洞,到開通旅遊專線、延長公共交通運營時間,從出台各式各樣的文旅優惠“大禮包”,到對外地遊客輕微交通違法“首違免罰”、免費開放停車場、提供應急救助服務……政府部門幾乎使出了“十八般武藝”,用風景之外的暖心服務,把遊客“寵上天”。這種“花式寵愛”,讓不少西安本地人直呼羨慕,說政府太“偏心”。

其實,這份“偏心”的達成,靠城,更靠人。

一片土地的吸引力,不僅镌刻于古老的建築和文物中,也彰顯在衣食住行的城市關懷上,更流淌在人與人的溫情善意間。

從慷慨地在社交平台上分享遊玩打卡攻略,到安然宅家把更多美景美食留給外地遊客,再到熱情引路、免費講解、真誠幫忙……西安市民爭相展現出“長安風度”,慰藉了人心,溫暖了城市。

人們對一座城的熱愛,說到底,是對城中人的青睐。

西憶故人不可見,東風吹夢到長安。

千年前,李白、杜甫、白居易等一連串璀璨如星辰的名字,造就了舉世無雙的長安。

千年後,無數熱心熱情、敦厚純良的新時代秦人,彙聚成魅力無限的西安。

這片土地,正以另一種方式,續寫著新的繁華與熱鬧。

“西安很好,西安人更好,希望以後有能力來西安定居!”甘肅遊客謝婷婷在離開西安的當天,在一家面館的留言牆上寫下了心願。

“流量”變“留量”,他鄉成故鄉,這樣的故事,發生在西安,還發生在更多地方。

從“淄博燒烤”到“爾濱現象”,我們看到,越來越多遊客的文旅消費需求,已經逐漸從對美食美景等“外在美”走馬觀花、“到此一遊”的體驗,逐漸轉變爲對一座城市文化文明等“內在美”的沉浸式感受和深度探索。

從這個層面上看,各地想要把“潑天富貴”穩穩接住,既考驗著發展文旅産業的決心誠意,也考驗著從容“待客”的治理智慧,更考驗著人文生態、綜合底蘊的挖掘呈現。

“讓旅遊成爲人們感悟中華文化、增強文化自信的過程。”如今,隨著像西安、開封、洛陽、揚州等借助文旅新業態逐漸“醒”過來的古城越來越多,市民與遊客、文化與旅遊的“雙向奔赴”,正成爲文旅市場“熱辣滾燙”的公開“秘籍”。

再憶長安。

憶城,也憶人。

傳承 且向長安度一春

吟一聲“大鵬一日同風起”,回一句“扶搖直上九萬裏”;念一句“今人不見古時月”,誦一聲“今月曾經照古人”……

這個春天,來自五湖四海的遊客齊誦唐詩的場景,成爲西安的新風景。

一字一句,詠山川湖海、草木花鳥;抑揚頓挫,歎人生起伏、悲歡離合。

每一聲,都承載起千年後的今人對曆史的深情回望;每一句,都流淌著中華文化的代代傳承。

江山留勝迹,我輩複登臨。

浸染各地鄉音的詩句,帶著生命中那些最原始的觸動,穿越時空,連接起一個民族的過去、現在和未來。

“小時候一想到背詩就頭疼,現在爲了能和‘李白’對詩,挑燈夜讀好幾天。”從北京特意趕到西安見“李白”的遊客趙慶民說,感謝西安讓自己在一場晚會裏,重新愛上了唐詩。

山河表裏,文脈千年。

翻開中國曆史長卷,從甲骨竹簡到秦磚漢瓦,從詩文辭賦到水墨丹青……在曆史的沉浮跌宕中,燦若星河的中華文化早已深深烙印在每一個中華兒女的基因中,涵養了中國人的精神生活,架構起中華民族的心靈空間。

習近平總書記強調,“中華文化延續著我們國家和民族的精神血脈,既需要薪火相傳、代代守護,也需要與時俱進、推陳出新。”

忽然一夜清香發,散作乾坤萬裏春。

越來越多收藏在博物館裏的文物、陳列在廣袤大地上的遺産、書寫在古籍裏的經典“活”了,中華優秀傳統文化更多更廣地進入普通人的視野,開枝散葉,綿延勃發。

無數個清晨,陝西曆史博物館門前都會排起長隊。來自世界各地的遊客,急切又耐心地等待著一場與文物文明的“邂逅”。

“每每隔著一層玻璃,與這些或精妙或古樸的物件對視,都會忍不住驚歎古人的智慧,感慨此生有幸入華夏!”來自廈門的遊客邬頤歡自稱是個“文物謎”,陝西,她已是第3次拜訪。

有人說,想了解中國曆史,先從陝西開始。

陝西素有“天然曆史博物館”之稱。三秦大地上燦然可觀的文物古迹、多姿多彩的文化遺産,爲我國百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史提供了佐證。

如何傳承赓續生生不息的曆史文脈,如何發揚光大綿延不絕的悠久文明,成爲新時代陝西的必答題。

在陝西,深厚的曆史底蘊正煥發出蓬勃的生命力。

從古絲綢之路起點的西安,到有中國規模最大的古陶瓷遺址專題博物館的銅川,從被稱爲“炎帝故裏”“青銅器之鄉”的寶雞,到流淌著司馬遷文脈的韓城,從有著4000多年曆史石峁遺址的榆林,到見證過三國縱橫捭阖的漢中……陝西各地堅持以文塑旅、以旅彰文,推動文化和旅遊融合發展,努力讓優秀傳統文化更好更多地融入群衆生活場景。數據顯示,2023年陝西省文旅産業8條重點産業鏈營業收入7729.86億元,全年接待省外遊客1.09億人次,同比增長271.94%。

在陝西,傳統文化正在時代血脈裏盡情舒展身姿。

在陝北,清澗道情、榆林小曲、陝北民歌等特色非遺輪番展演,一腔一調,傳遞古韻;在關中,陝西曆史博物館、秦始皇帝陵博物院等各大博物館創意百出,文物文明,可觸可感;在陝南,青木川鎮、諸葛古鎮等古城古鎮拔節生長,喚醒曆史,留住鄉愁……

《陝西省“十四五”文化和旅遊發展規劃》提出,到2025年,全省旅遊總收入突破1萬億元,旅遊總人次達到9億人次,形成文化旅遊萬億級産業板塊。無數鑲嵌在中華民族曆史文明長河裏的璀璨明珠,正被拂去塵埃,成爲越來越多中國人精神穹頂上的星辰萬裏。

文化興則國運興,文化強則民族強。

從文明古國到文化強國,最直觀的體現,在于文化自信的回歸、東方文明的重塑。

今日中國,曆史變化如此深刻,社會進步如此巨大,中華文明體系正在崛起,中國文化傳統正在複興。而這,正是我們最深厚的文化自信所在。

“山河詩長安”的“熱辣滾燙”,無疑是中華民族文化自信的生動寫照。當億萬人民自覺熱愛傳統文化並由衷自信,我們相信,這條民族複興的精神紐帶將永恒傳續,而通向未來的文明密碼,也正握在你我手中……

(李蕊 陶玉瓊)

轉發來源:群衆新聞