站在一個有些危險的角度來看,ARG(入侵現實遊戲)可能成爲一種“人肉搜索”技巧教學——它們都是利用已知信息在互聯網裏順藤摸瓜,只是區別在于,一個是互聯網“尋寶”,另一個則是爲了違法犯罪。

形式上的相似,讓很多遊戲開始把人肉搜索做成玩法,逐漸發展成了一個細分品類。

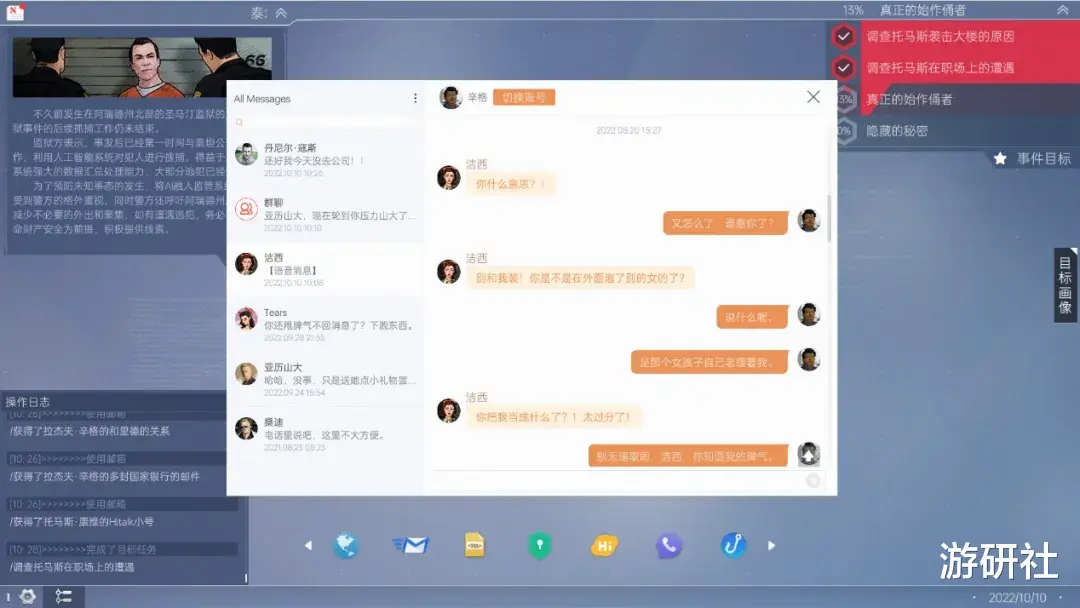

這類遊戲裏,玩家可能從一台撿到的手機入手,靠著鎖屏界面僅有的信息破解密碼;然後打開相冊獲得日常信息,重置社交賬號;再通過社交賬號裏的私密內容,套取好友口中的不可告人的秘密。

《Replica》遊戲畫面

從2016年的《Replica》的開始,近幾年裏已經有越來越多如《全網公敵》《真探》《Do Not Feed the Monkeys》這樣的系列作品誕生。如果把限制放寬些,《Orwell》和《Her Story》也可以歸入這個類型。

作爲文字推理遊戲的一類新分支,這種玩法的體驗在目前仍顯得很獨特,一方面是涉及的推理道具離我們的生活很近,另一方面則是玩家在推理過程中掌握著很強的主動性。

作爲對比,像是《彈丸論破》《逆轉裁判》這樣較爲傳統的推理解謎遊戲,更依賴于制作方給出的“選項”,時常會出現玩家梳理不清邏輯,只能利用窮舉法來試出答案的情況,伴隨著劇情演出産生“啊?我真的知道凶手了嗎?”的出戲感。

《彈丸論破》《逆轉裁判》等作品裏都常有跟不上案情邏輯的時候

但在“人肉搜索遊戲”裏,每一步進度的推進都是由玩家自己主導。覺得哪個人名不對勁,就搜索他的社交圈;覺得凶手有可能在哪兒留下蹤迹,就查找有關這個場所的信息。

幾乎沒有外力助推的推理,是這類遊戲沉浸感的最大來源。但相對的,要維系這種沉浸感也需要付出更大的制作成本。

想讓玩家覺得自己真的是在人肉搜索,除了給出目標信息外,還需要填充大量和案情並不直接相關的背景信息,才能顯得自然。

幾年前的遊戲《前程似錦》,盡管畫風簡陋,但就用了海量花邊信息把沉浸感填充得滿滿當當。幾乎所有遊戲內出現的名詞和事件,都能在遊戲內的搜索引擎裏找到和案件無關的消息,家長裏短绯聞廣告無所不包,甚至還能順著衍生信息套娃搜下去。

《前程似錦》的遊戲畫面,沒有粗暴彈出“搜索結果與主線內容無關”的出戲提示

這其實就類似于開放世界遊戲裏你總不能讓玩家隨便逛逛就撞見空氣牆,那就沒有任何沉浸感可言了。

但《前程似錦》的問題在于,它有些過于追求“沉浸”,結果導致玩家尋找有效信息像是“大海撈針”,那就又有悖于遊戲性,畢竟玩家來體驗這類遊戲主要還是爲了體驗推理過程,不是來看玩梗的。

《前程似錦》的遊戲畫面

對“人肉”還原度的把握上,《真探》系列算是比較特別的一個。

它沒有像同類遊戲常做的那樣,爲玩家提供一個類似谷歌百度那樣的全能搜索引擎,而是把調取範圍限定在了一個“卷宗系統”裏。

以這兩天剛發售的《真探2》中的第一案爲例:飯店裏發生一起奶茶毒殺案件,玩家便可以通過卷宗系統調查接觸過自助奶茶機的人、搜索剩下的奶茶原料、調取當天的監控數據、或是詢問相關當事人。調查得再仔細些,幾位嫌疑人之間混亂的男女關系,也能作爲犯案動機被發現……

但“卷宗”屬性意味著這些信息已經曆了初篩,確保和案情相關,有著明顯的邊界。開發者通過頗爲巧妙的“減法”,在沉浸感和遊戲性之間提供了一個平衡點。

在相對樸素的遊戲畫面下,《真探》系列的作者也相當擅長埋入一些META玩法,聯動自己現實中的B站賬號或是微信公衆號,留下一些令人細思極恐的場外小彩蛋,這也是該系列能收獲一批擁趸的原因之一。

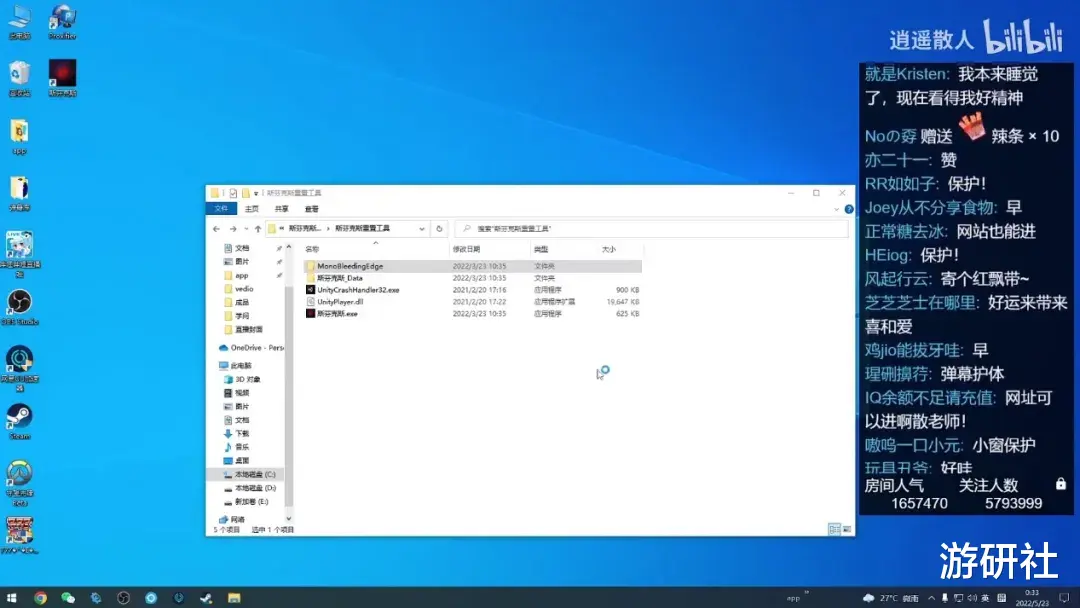

UP主逍遙散人玩初代時,一邊放著《好運來》一邊和桌面上生成的文件“纏鬥”

可以說《真探》就像推理小說裏的“本格派”,極其注重“詭計”、動機和邏輯鏈條間的合理性,是一種點子文學;與之相對的,“人肉搜索”遊戲也已經有了更看重謎題背後的故事,更接近角色扮演的“社會派”。

同樣是近期發售了續作的《全網公敵》系列,就可說是這類“社會派”的代表。

遊戲在劇情演出和小遊戲玩法上著墨更多,一路玩下來幾乎沒有什麽腦力負擔,對輕度玩家更爲友好,成爲了近年來口碑銷量都不錯的國産佳作。

《全網公敵2》

相比之下,《真探2》仍在追求“信息搜索”玩法的本格推理沉浸感,代價則是稍顯平淡的視聽體驗,更“燒腦”的遊戲難度,也注定了更加小衆。

作爲這類遊戲的忠實愛好者,我既高興于還能玩到這樣保持了本格“人肉搜索”特色的遊戲,也期待它能在視聽體驗上玩出更多花樣。