嶽飛以一個忠臣的形象,映射出以宋高宗趙構爲首的南宋小朝廷的軟弱無能。能征善戰的嶽飛,成爲南宋的最後的一塊“遮羞布”,但不可否認的是,交給趙構一個爛攤子,想起勢,進而恢複宋朝河山真的很難。嶽飛所說的直搗黃龍,其實更難實現。

提到宋朝的曆史,很多人的第一感覺就是窩囊。宋朝建立後,開啓的是一統之路,但並沒有完全統一中原王朝傳統版圖,對比唐朝要少了很多,尤其在東北部方向失去了戰略重地——幽雲地區,使得宋朝的北部邊防異常被動,曆史上的遼、金都可以長驅而入,以東北部有一個“缺口”有關。

宋朝統治者也不是不知道這個“缺口”的危害,開國兩帝都采取了措施,但都失敗了。太祖趙匡胤試圖西遷長安,提升防禦能力,但遭到了其三弟趙光義的反對,既有內部權力之爭,也有自五代開始長期定都開封的“習慣”,讓朝三暮四的五代舊臣都不願意放棄繁華的都市。錯過西遷,使得宋朝不得不長期受北方遊牧政權侵染。

太宗趙光義顯然也意識到了這個問題,但因他是堅定的反對遷都西安一派,他只能采取堵住“缺口”的方法,來維系宋朝的安全。太宗組織二十萬的大軍,北伐遼國,但由于多方面原因,最終北伐失敗。這裏面的原因既有指揮的失誤,也有遼國軍力足夠強大的因素。北伐失利後的宋朝,徹底變成了被動的防禦一方,這種局面一直到北宋滅亡都沒有翻過來。按理說,物質條件更好的宋朝,面對由遊牧轉變爲農耕過程的遼和金兩大政權,完全處于裝備和保障的強勢,但事實恰恰相反,宋朝幾乎是屢戰屢敗。

有人還說宋朝在對外作戰上,勝率高,其實這完全是謠傳,也是不切合實際的。總打勝仗,土地逐漸丟,這也不符合邏輯。其實就是一句話,宋朝在防守上出現的巨大口子,使得宋朝疲于防禦,而遊牧民族更善于遊擊戰術,最終北宋不堪重負滅亡。

二、文強武弱的時代冷兵器時代,必須要有足夠多的兵士、武器和戰馬,這是應對外敵的必要。宋朝的兵士遠遠多于其他時期,但戰鬥力在下降。宋朝的太祖皇帝趙匡胤是馬上皇帝,見識了五代時期,持續不斷的權力更叠,尤其是在陳橋驿直接以武力坐上了皇帝寶座後,他和趙光義非常懼怕,宋會不會是另一個後周。于是就出現了杯酒釋兵權,讓手握兵權的老部下徹底靠邊站。本來曆朝曆代的皇帝都要防著重臣,尤其有威望的武將,被冤殺的武將不在少數。宋朝皇帝對將領的猜忌尤爲嚴重,對文人則格外的厚待和寬容,這樣就形成了宋朝文強武弱的局面。宋朝真正的馬上皇帝只有趙匡胤,武力值變弱,使得宋朝面對更加強大、內部更加健全的遼、金等北方政權顯得力不從心,大部分時間都在吃敗仗。

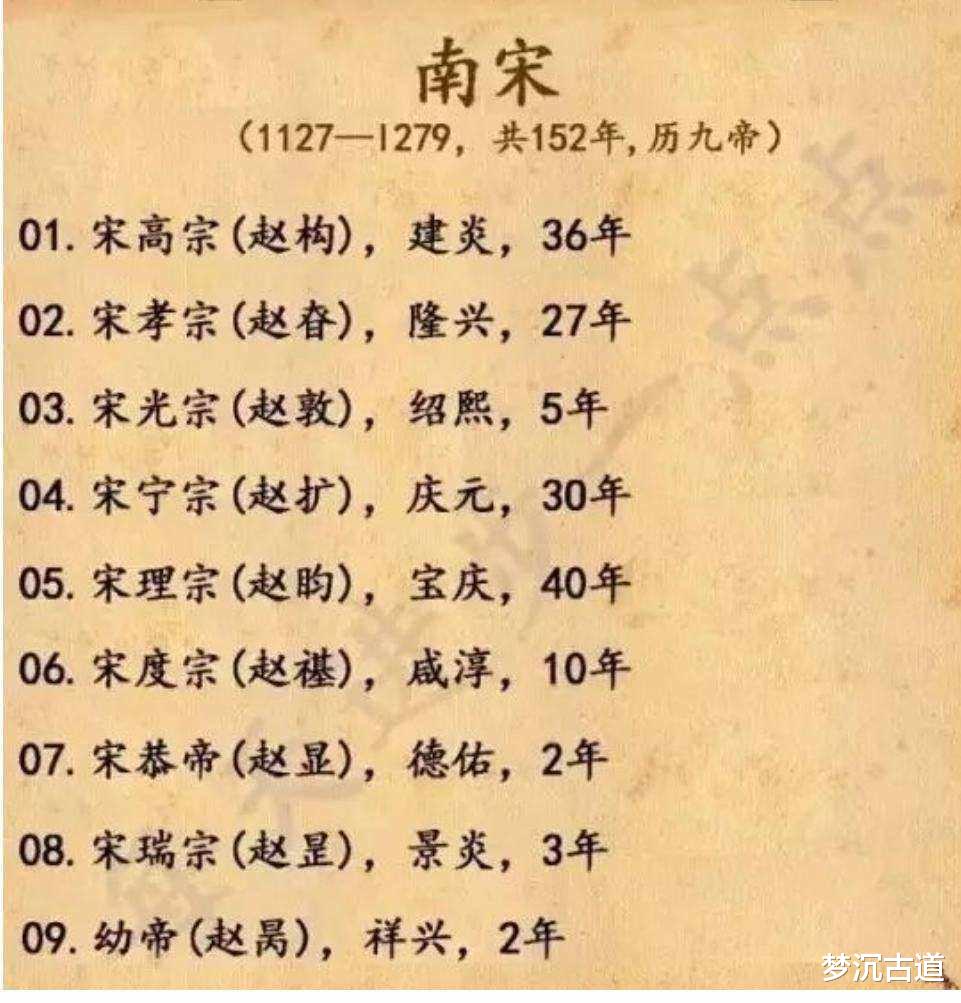

宋真宗時期,遼軍南下,深入宋朝腹地,真宗皇帝被迫禦駕親征,才換回了宋朝的百年安甯,同時,皇帝禦駕親征也說明,宋朝的軍事實力確實非常不堪,能打之將,確實太少。金滅遼又滅北宋,說明金是比遼更厲害的角色,南宋雖有中興四將,但真正對金實現突破基本沒有,這是由現實條件決定的,南宋面對靖康之恥,都在向金稱臣說明了什麽?就是打不過,所以稱臣求和,恰好金人向南打也沒有機會,那麽就維持雙方的對峙局面。雖爲對峙,實爲南宋已成藩屬。

三、向北打帶來的難度北伐很少成功,這是有一定的地理因素決定的,南北差異非常大,尤其進入秋冬季節,北方寒冷的天氣,是初入北方的南方人受不了的,再加上北方地區是以馬爲主,南方地區是以舟爲主,向北而行,難度非常大。

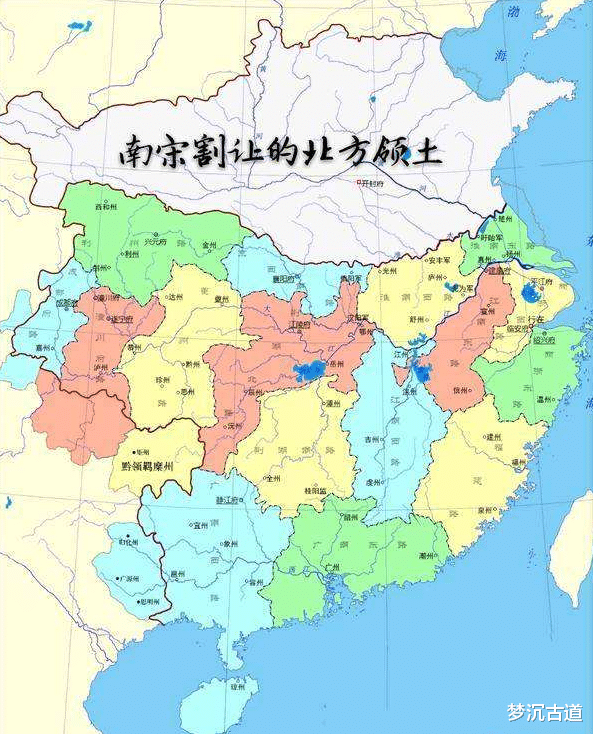

南宋的疆域基本在淮河線以南,也就是傳統的南北分界線以南,純粹的南方之地,也在嶽飛去世後,組織了幾次北伐均失敗,即便嶽飛比其他人的軍事才能優秀,其他人也不會差特別多,都沒有實現北伐成功,可以說明北伐的難度太大。縱觀中國曆史,由南向北極少由成功的,北伐的難得是非常大的,這和多方面因素有關。

四、南宋民衆並不一定支持北伐北伐並不是對所有宋朝的臣民都有利,畢竟收複失地,不是說說而已的事,是需要耗費大量的財力的,這需要從老百姓身上出,南宋的疆土本來就少,管轄的臣民數量對比北宋是嚴重縮水的,能夠帶來的稅賦也少很多,在厲害的將領,沒有足夠的物質支撐也打不贏一場硬仗。尤其長距離的補給,對于南宋來說是一種考驗。因此,南宋北伐的物質保障就容易不足。

後續出現的南宋逐步放棄北伐,也和南宋老百姓不是特別支持有關,臨安的目的是暫時安頓下來,但更多的人還是希望南宋維持現有的和金的和諧局面,減少戰亂帶來的影響,也降低金人南下搶掠的風險。可以說南宋從上到下都彌漫著求和的氣息,這雖然有失氣節,但卻更符合現實。

嶽飛的報國之志,得到曆代的認可和尊崇,可惜的是生不逢時,趕上宋朝的紛亂事情,如果嶽飛能夠在宋朝極盛的時候出現,絕對可以力挽狂瀾,破解宋朝的北方危局,但現實是宋朝被迫南遷,也被迫屈辱求和,這樣的局面,嶽飛也無力扭轉。