中新社深圳3月7日電 題:潮汕英歌舞何以持續燃動海內外?

——專訪國家級非物質文化遺産項目代表性傳承人、廣東揭陽普甯南山英歌舞蹈團團長陳來發

中新社記者 蔡敏婕

作爲潮汕地區最具代表性的傳統藝術,英歌舞流行于廣東汕頭、揭陽、潮州已有300多年曆史,其表演內容常常由《水浒傳》等文學名著改編而來,融舞蹈、南拳套路、戲曲演技于一體。英歌于2006年被列入第一批國家級非物質文化遺産代表性項目名錄,素有“北有安塞腰鼓,南有普甯英歌”美譽。

近年來,潮汕英歌舞持續火爆“出圈”,今年春節受邀至英國倫敦表演,其威武雄壯、氣勢磅礴、運槌迅猛的陣容,吸引沿途和現場70多萬名觀衆欣賞觀看。潮汕英歌舞爲何能持續燃動海內外?其傳承發展情況與啓示如何?近日,第二批國家級非物質文化遺産項目英歌(普甯英歌)代表性傳承人、廣東揭陽普甯南山英歌舞蹈團團長陳來發接受中新社“東西問”專訪,作出深度解讀。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:英歌舞威猛豪邁,有“中華戰舞”之譽。英歌舞爲何風靡潮汕地區數百年?在潮汕人看來這是一個怎樣的文化符號?

陳來發:英歌舞是潮汕地區一種具特色的民間傳統舞蹈,其曆史可追溯至明末清初。20世紀80年代,廣東的舞蹈專家到潮汕地區調研,尋找英歌舞的來曆,發現關于英歌舞的起源有三種說法,包括由山東大鼓子秧歌等戲曲演化而來、明末清初民間爲反抗壓迫而創編並用于習武,以及爲祭祀、請神、娛樂時起烘托作用而編創。

▲2024年2月14日正月初五,“中華英歌·舞動汕頭”春節英歌舞展演巡遊活動在廣東汕頭舉行,15支英歌隊、近千名“舞者”獻上“年味”十足的表演。陳楚紅 攝

傳統英歌舞底蘊雄厚,表演時氣勢磅礴、英氣逼人、凜然威武,予人一種百看不厭的感覺。在潮汕人看來,英歌舞有揚正壓邪、保一方吉祥平安的作用,以此可祈求國泰民安、風調雨順,帶來好彩頭、好運勢。作爲一個潮汕人,尤其是青少年,如果在春節等喜慶日子沒有看到英歌舞,心裏會“癢癢”。

▲2024年2月24日元宵節,廣東汕頭小公園曆史文化街區的英歌舞表演。陳楚紅 攝

中新社記者:英歌舞演員的服飾和臉譜各有不同,它們代表著什麽?有哪些含義?

陳來發:在潮汕部分地區,幾乎每村都有自己的英歌隊,每支英歌隊都有風格獨特的臉譜。這些臉譜大多依據梁山泊英雄好漢的形象和性格特征進行描繪。他們依次出場亮相,手執特制雙短棒叩擊起舞,並配以鑼鼓、螺號節奏,變換隊形進行表演。

以普甯南山英歌隊爲例,表演敘述的故事主要取材于《水浒傳》裏“梁山好漢化妝賣藝攻打大名府營救盧俊義”章節。領隊扮演的是《水浒傳》裏的“鼓上蚤”時遷,對時遷臉譜的設計,主要是在眼、鼻、口的著色、外形勾勒上下功夫,把蛇的形象凸顯出來,使手舞著蛇首發探路的時遷形象更清晰可辨。之後是“頭槌”“二槌”“三槌”“四槌”,打頭槌的是“入雲龍”公孫勝,由于公孫勝是一名道士,因此頭部畫著太極圖案,戴著紅色的胡子。二槌是“黑旋風”李逵,他是力量的代表,因此身上黑色元素較多,連胡子都是黑色。而“霹雳火”秦明由于性格急躁,聲若雷霆,因此他的臉譜繪有火的元素。

▲2024年2月14日正月初五,“中華英歌·舞動汕頭”春節英歌舞展演巡遊活動在廣東汕頭舉行。陳楚紅 攝

在服飾方面,不同地方和隊伍的風格也有差異。例如,汕頭潮陽英歌隊的服裝大部分是長款,顔色亮麗。普甯南山英歌則屬于快板,由于節奏緊湊,需要在短時間內做出下蹲和跳躍等舞蹈動作,服裝都是“短打衣”,這樣顯得更爲幹脆利落,也能更好地展示出英雄身手矯健的特點。

▲2024年2月14日正月初五,“中華英歌·舞動汕頭”春節英歌舞展演巡遊活動在廣東汕頭舉行。陳楚紅 攝

中新社記者:潮汕英歌發展至今已有數百年曆史,在曆史演變過程中,英歌舞有哪些變化和創新?

陳來發:我18歲就加入了普甯南山村的少年英歌隊練習,後來成爲英歌隊隊長兼教練,至今已有50年。

以前的英歌舞主要是在潮汕城鄉舉辦遊神賽會時表演,是一種廣場舞。1992年,我所在的南山英歌隊應邀參加在天津舉行的廣場藝術邀請賽。當時我想,大家在台上表演,如果按照原本在廣場表演的編排模式,隊員就會圍成一個圈,那麽部分隊員就會背對著觀衆,這樣觀感不好。

▲2024年2月20日,廣東潮州溪美寨村舉行傳統遊神民俗活動,巡遊隊伍的英歌舞表演吸引民衆觀看。陳楚紅 攝

爲了把英歌舞送上更廣的舞台,我們大膽創新,改編了英歌舞的隊形。當時做出這一改變很困難,老一輩隊員不願意,是硬著頭皮說通他們才改過來的。這一隊形逐漸成爲通行的模式,南山英歌也更頻繁亮相于各種大型表演與賽事。

如今,南山英歌隊依然隨時代變化而不斷創新。我覺得英歌舞應該創新,但不能變味。一旦變味,流傳下去的就不是真正的傳統了。

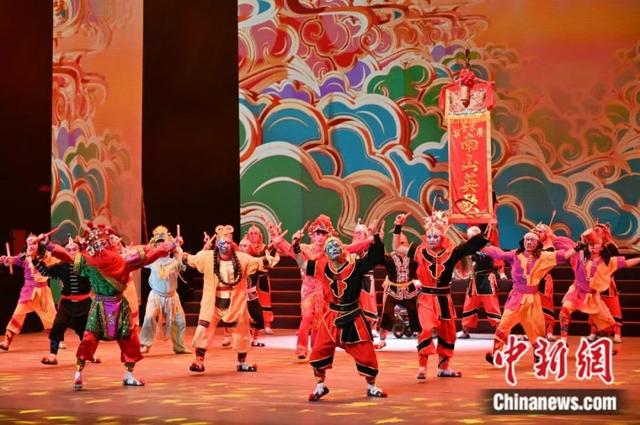

▲2023年3月23日,廣東普甯南山英歌在2023非遺品牌大會“非遺之夜”上表演。陳楚紅 攝

中新社記者:英歌舞裏有不少青少年面孔,目前英歌舞的傳承狀況如何?

陳來發:以前我們學英歌舞的時候,需要在村裏開高音喇叭說:爲弘揚民間藝術,英歌隊要吸收新的隊員,喜愛英歌舞的青少年請報名。有一段時間,想學英歌舞的青少年並不多,作爲傳承人之一,我當時很擔心出現斷層。但隨著經濟社會發展,這種狀況得到改善,加之政府和社會的支持,現在大量年輕人開始願意學習和表演英歌舞,也促進了英歌舞進一步傳播。

爲了從小培養和發展更多的英歌隊隊員,我把英歌舞推廣到校園,讓更多學生接觸和學習這一傳統文化形式,也賦予英歌舞新的活力和魅力。

▲2023年2月9日,廣東潮州,潮陽西門女子英歌隊亮相仙都鄉媽祖文化巡遊活動。陳楚紅 攝

比如我們隊伍裏有兩個手舞著蛇打頭陣的“時遷”,一位是成年“時遷”,一位是今年6歲的“小時遷”。一般來說,一支英歌隊只需要一位“時遷”,但是我們爲了做好傳承,讓兩位“時遷”一同上台表演,實際上有著以大帶小、以老帶新的意義。

普甯英歌素有“傳內不傳外,傳男不傳女”的舊習,但是如今隨著“英歌進校園”的推進,不少女孩子也來學英歌舞。在我們隊伍裏,今年新加入了一位小女孩,她將負責扮演扈三娘、孫二娘或者顧大嫂三位女將的形象。

我認爲只要喜歡英歌,無論是村內居民還是村外居民,無論男女,都可以加入學習,讓更多人參與進來是件好事。如今,僅在普甯就約有113支英歌隊,其中,南山英歌隊平均年齡約爲25歲,很年輕。

▲2023年2月9日,廣東潮州,潮陽西門女子英歌隊亮相仙都鄉媽祖文化巡遊活動。陳楚紅 攝

中新社記者:英歌舞爲何在這兩年火熱“出圈”?背後有哪些深層次原因?

陳來發:英歌舞本有揚正壓邪、吉祥平安的意義,有其獨特的文化價值。民衆內心對英歌寄予美好願望,新春伊始舉行英歌舞表演,能“驅除邪惡”、迎春接福,因此也吸引潮汕地區以外的民衆前來觀看。

與此同時,隨著短視頻等社交新媒體的不斷發展,社會各界能更好地認識優秀的非遺項目。我們英歌舞隊伍沿路看到民衆“裏三層”“外三層”地進行拍攝,跳得也就更起勁了。

此外,英歌舞能持續“出圈”,與近些年國家重視中華優秀傳統文化的傳承發展、推進文化自信密不可分。

▲2023年3月23日,廣東普甯南山英歌在2023非遺品牌大會“非遺之夜”上表演。陳楚紅 攝

中新社記者:今年春節,英歌舞“出海”到英國倫敦,吸引了數十萬人現場圍觀。對于您來說,此行有什麽收獲?海外對英歌舞的評價如何?

陳來發:我們很珍惜這次在海外的表演機會,精心挑選了有15年演出經驗的隊員,不僅提前訓練一個多月,還重新設計了演出服飾和隊旗。在表演過程中,大家克服時差和身體不適帶來的困難,咬緊牙關堅持,把舞蹈動作做到位,表演出了英歌舞的精髓。

我們隊伍在英國倫敦表演時,當地華僑華人和民衆看到我們都豎起大拇指點贊。在英歌隊伍向前行進的過程中,一些倫敦當地民衆覺得我們背著的鼓很重,還特意用手托起我們的鼓幫我們減重。在謝幕表演時,現場觀衆齊聲喝彩。雖然我們聽不懂英語,但是我們當時覺得很震撼,觀衆的鼓掌聲和喝彩聲,就是我們最大的收獲。

此次赴倫敦演出並不是潮汕英歌第一次走出國門,英歌在泰國也獲得很好的傳揚。泰國當地華僑華人近年都組團到普甯與我們進行文化交流,我們的英歌舞不僅“走出去”,也吸引海外“走進來”。

▲2024年2月14日正月初五,“中華英歌·舞動汕頭”春節英歌舞展演巡遊活動在廣東汕頭舉行。陳楚紅 攝

中新社記者:您對于英歌舞的未來發展有何展望?

陳來發:英歌舞作爲中華傳統文化的代表之一,走進國際舞台,拉近了不同民族之間的文化距離。英歌舞創新不止,借助新媒體平台,拓展了其表現形式,正吸引更多年輕人的參與和關注,使傳統文化在當代社會中煥發出新的生機。希望官方能更大力度支持,爲傳統文化“出海”提供更多更開放的平台,作爲英歌舞文藝工作者,我也將爲英歌舞更好走向世界作出更多努力。(完)

專家簡介:

▲陳來發在廣東深圳接受中新社記者專訪。蔡敏婕 攝

陳來發,1957年生,廣東普甯人。第二批國家級非物質文化遺産項目英歌(普甯英歌)代表性傳承人。陳來發18歲開始學習英歌舞,次年擔任英歌隊頭槌,1990年起任英歌隊教練,爲普甯英歌第六代傳人。他表演的運棒動作靈活威武,快捷迅猛。代表作品有:《英歌雄風》《南山英歌》等。

我要矯正一下,西門女子英歌隊是汕頭潮陽的,不是潮州的,還有潮州的英歌隊都是請潮汕的英歌過去表演的,潮州是沒有英歌的,不過潮州今年剛好有請我們潮陽後溪英歌隊教練過去教,也就是英歌隊第一批國家級非遺,謝謝