在心理學領域,有一個著名而又富有洞察力的實驗,被稱爲“習得性無助”。這一理論最初由心理學家馬丁·塞利格曼和他的同事在1967年提出,旨在解釋爲何個體在面對不可控制的環境時,可能會變得消極和無助。

實驗的起源和方法

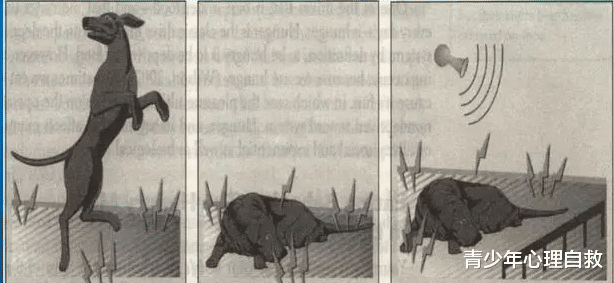

習得性無助的概念起源于塞利格曼在進行動物行爲實驗時的偶然發現。在最初的實驗中,研究人員將狗分成三組。第一組的狗被隨機給予電擊,但是可以通過自己的行爲(如按下一個杆)來結束電擊。第二組的狗也接受電擊,但是無論它們做什麽,都無法控制電擊的停止,它們只能靠研究人員隨機地結束電擊。第三組的狗則作爲對照組,沒有接受任何電擊。

在隨後的測試階段,研究人員將這些犬只放置在一個分隔成兩部分的籠子中,中間有一堵低牆。當電擊開始時,狗只需跳過這堵牆,即可輕易逃到沒有電擊的區域。結果發現,第一組和第三組的狗很快就學會了這個逃避技巧。然而,令人驚訝的是,第二組的狗大多數並沒有嘗試逃跑,它們只是被動地忍受電擊。

習得性無助的心理機制

這種行爲展示了習得性無助的心理機制:當動物(或人類)經曆了一系列逃避不了的痛苦經曆後,它們可能會學到一種信念,即自己對結果無能爲力。這種心態不僅會限制其在原本情境中的反應,還可能橫跨其他所有情境,導致個體在其他原本可以控制的情境中也表現出無助。

習得性無助與人類的心理健康

在人類身上,習得性無助的表現可能更爲複雜。長期的無助感可以導致嚴重的情緒障礙,如抑郁症。例如,一個在工作場所頻繁遭受不公待遇的員工,可能會發展出一種無力感和消極情緒,這些情緒不但會影響他在工作中的表現,甚至可能蔓延到他的私生活和自我價值感中。

故事案例

想象一位名叫艾米的年輕女士,她在一家大公司做初級職員。盡管艾米努力工作,希望得到晉升,但她的努力似乎從未被上級認可。每次晉升機會來臨時,她總是被告知她不夠資格或時機還不成熟。經曆了多次失敗後,艾米開始懷疑自己的能力,並逐漸減少了工作中的努力。即使後來有機會證明自己,她也往往選擇放棄嘗試。艾米的故事是典型的習得性無助的現實生活示例。

結論

習得性無助不僅提供了一個研究動物和人類行爲的重要視角,而且對理解抑郁症等心理健康問題提供了深刻的見解。通過認識到這一現象,心理學家和治療師可以更好地設計幹預措施,幫助人們重建控制感和自我效能感,增強其應對挑戰的能力。對于我們每個人而言,理解習得性無助也是一種激勵自己擺脫消極循環,尋找改變的動力。