配樂界有一位低調的大神,作品不多,盡是些小制作影片和劇集,也沒拿過太多獎,就一次歐洲電影獎最佳配樂,但他有一首神曲卻被衆多影片頻繁引用。

只此一曲,足以封神。

這位大神名叫馬克斯·李希特(Max Richter),這首神曲名爲《On the Nature of Daylight》。

我想很多人和我一樣,第一次聽到此曲應該是在馬丁·斯科塞斯導演的《禁閉島》(2010)裏。片中它多次出現,每次奏響都伴著小李子那哀怨無助的目光與欲哭無淚的神情,觀者猶憐,不忍直視。

片尾此曲再次響起,觀衆久久不願抽離,甯可心碎沉溺于這肝腸寸斷的旋律裏。

與它的第一次相遇就是如此神奇,音樂力量之奇詭,可以血濃于水般融入電影的風骨,也可以三日繞梁氤氲于觀者聽者的周圍,直至入魂。

有更多的年輕觀衆第一次記住它,是因爲《降臨》(2016)。它出現在影片首尾兩端,互成回文。而單調重複、循序漸進的《On the Nature of Daylight》正好呼應了影片此時的主題,“你一生的故事”,沉重的宿命,悲怆的人生,堅毅的信念,勇敢的面對……

又一大波樂迷決絕入坑,沉入這馬裏亞納海溝般深不見底的哀怨旋律中。

容我再力薦一下我的心血之文《人類觀影《降臨》後的少數派報告》。

之後我才了解到,這兩部電影都只是神來之筆引用了該曲,而它的原作者李希特似乎並不太有名。

而與它的再一次偶遇是在影片《斷線》(2012)裏,那個自殺的男孩寫了一小段旋律,很短,只有前奏,但非常耳熟,充滿了對生的留戀與對死的憧憬。我很敏銳地捕捉到這就是《On the Nature of Daylight》的一部分。

果不其然,之後影片多次出現完整版,也第一次聽到鋼琴版《Written on the Sky (寫在天空中)》,之前它都是以如泣如訴的弦樂伴奏示人。

一查影片創作名單,李希特正是影片配樂師,怪不得大張旗鼓全片使用該曲,畢竟正主有這個權利。

後來我又在《兒童法案》(2017)、《尋鮮記》(2022)等影片中覓其音蹤,總是一閃而過,卻又久久難忘。

最近一次聽到它是在《奇幻人生》(2006)裏,威爾·法瑞爾飾演的男主意識到自己不過是一位作家筆下的提線木偶時,情緒一度無法自控,卻又無法掙脫命運,那種無奈與無助非此曲無可言表。

我突然意識到,以影片出品時間來看,這也許才是《On the Nature of Daylight》在銀幕上的首秀與源點!導演是如何突發奇想,拿來主義這麽一曲,並由此開啓了它之後不平凡的“奇幻人生”。

《On the Nature of Daylight》還被衆多影視作品引用,包括《無辜者》《最後生還者》《使女的故事》等。

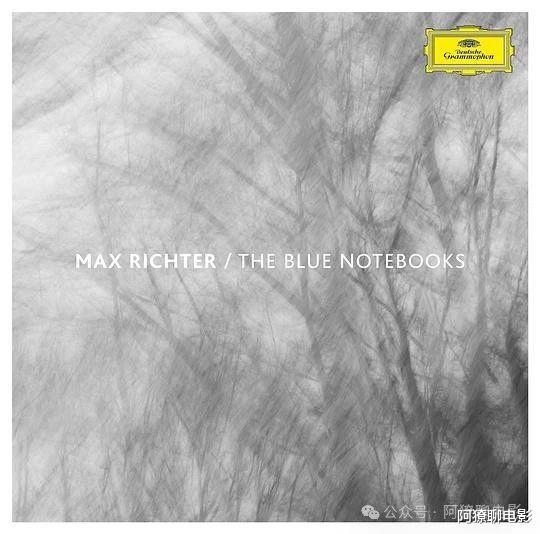

追根溯源,銀幕之下,它誕生于李希特有感伊拉克戰爭爆發在2004年創作的反戰專輯《The Blue Notebooks(藍色筆記本)》,在音樂中他融入了反戰理念以及對自己動蕩童年的回憶,試圖構建極度黑暗的基底,再從中生發出明亮的質感。

當維倫紐瓦提出想在電影《降臨》中引用此曲時,李希特有些猶豫,因爲它被過度使用,自己的創作本意已被這些影片消解太多。

但《On the Nature of Daylight》“即使最黑暗的時刻,也一定伴隨著光明與希望”的內核確實暗合很多電影的主題,這使得李希特一次又一次同意它被引用,進而被共鳴,被沉溺,被贊美,被傳頌……

在影片《布達佩斯之戀》中,有一首據說所有人聽後都會悲痛欲絕、難以自拔的禁曲——《憂郁的星期天》。

也許《On the Nature of Daylight》便是我能想到的最接近如此境界的一首電影配樂了。