作者:黎荔

發現莊子喜歡用“十九”這個數字,《莊子》一書中先後七次出現“十九”之數。庖丁解牛那把刀用了十九年,刀刃還好像是剛在磨刀石上磨過一樣;《德充符》裏“吾與夫子遊十九年,而未嘗知吾兀者也”。《在宥》篇講黃帝立爲天子十九年,令行天下,聞廣成子在于空同之上,故往見之。——爲何都是十九呢?純粹只是巧合嗎,還是有什麽深意?

北大人文社會科學研究院院長楊立華教授的解釋是:可能因爲十一年太少,二十年太整齊了,十九年看著像真的,時間又足夠久。我覺得這個解釋有一定道理,莊子用這個不是整數又顯得時間長的數字,容易讓讀者覺得所編的故事是真的。說起來,莊子真是橫絕古今的講故事高手,他講的故事跌宕起伏,汪洋恣肆,把人聽得一愣一愣的,惝恍迷離,欲罷不能,莊子故事的精彩,除了想象力和哲思深度,還在于充滿了極其豐富的細節刻畫。雖是虛擬的故事,卻給人以現實的質感。

不過,我覺得“十九”這個數字之所以受到莊子的偏愛,應該還有更深層的原因。

比如,漢代無名氏創作的一組五言詩作,被南朝蕭統選錄編入《文選》時,得到了《古詩十九首》這個統稱,難道就不能《古詩十五首》或者其他數目字嗎?可能還真不能,只能是十九。在中國傳統觀念中,“十”是個整數,也可以說是一個成數,而且是一個比“一”大但又大不了太多的整數或成數,適合在生活中用作一個基本的單位去編排事項,譬如軍事方面的“什伍”。其他還有許多成語,比如一目十行、十室九空、十拿九穩、十年寒窗、十親九故、十病九痛、十面埋伏、一曝十寒、十裏洋場、十裏長亭、十世單傳、十全武功、十大罪狀乃至十惡不赦,等等。像“十”這樣的成數,由于它被衆所熟知,爲衆所習用,在一些特定的情況下,便很自然地會有人遵循這一成數來創作成組的“組詩”,或以十這個數字來作爲基本量詞單位。

還有九這個數字,清朝學者汪中寫過一篇文章叫《釋三九》,專門闡釋過這一點:“一奇二偶,一二不可以爲數,二乘一則爲三,故三者,數之成也,積而至十則複歸于一。十不可以爲數,故九者數之終也。于是先王之制禮,凡一二所不能盡者,則以三爲之節,三加三推之屬是也。三之所不能盡者,則以九爲之節,‘九章’、‘九命’之屬是也,此制度之實數也。”(《述學》內篇卷一《釋三九》上)

所謂“十不可以爲數,故九者數之終也”,這句話的實質是說“十”即相當于十進制上一級別中的“零”,所以通常會以“九”作爲十進制中每一級別最大的數目,于是在詩歌方面,我們看到屈原《離騷》有《九歌》《九章》,宋玉又有《九辯》,王褒有《九懷》,劉向有《九歎》,王逸有《九思》等。這些篇章中,有的是由九篇構成的“組詩”,有的卻並不是,比如《九歌》共十一篇,“九”,非實指篇數,而是一種言其極多的方式。回到開篇的話題,莊子是想象詭谲、精神自由、汪洋恣肆之人,特別喜歡用極大的數目字,自然會用到“九”這個十進制中每一級別最大的數目字。

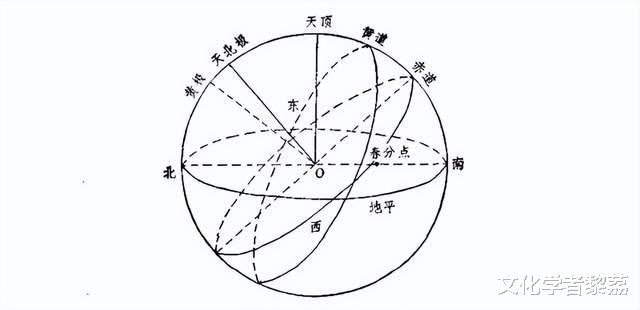

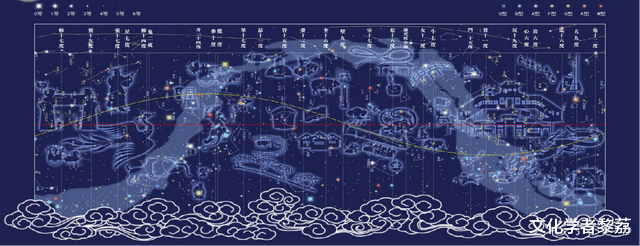

當然,我覺得更根本的原因,可能來自于天文曆法。畢竟中國文化的核心觀念,是坐地觀天、象天法地。在中國古代文化中,十九是一個非常重要的數字。所謂曆法,就是推算年、月、日的時間長度,協調它們的關系,制定一定的時間序列法則。農曆是我國的傳統曆法,它對年、月和節氣的安排是以月相盈虧和太陽周年視運動兩個自然周期爲依據制定的。我們要知道,年、月、日是三個不同的周期:

年:以地球公轉爲依據、四季變化的周期。1回歸年=365.2422平日

月:以月球公轉爲依據、月相變化的周期。1朔望月=29.5306平日

日:以地球自轉爲依據、晝夜交替的周期。

這是三種完全獨立的運動,沒有簡單的通約關系,是基本單位不能分割,這種整日數的年和月爲曆年、曆月。以朔望月爲基本單位的曆法叫太陰曆,以回歸年爲基本單位的曆法叫太陽曆,而中國的曆法是以朔望月計月,以回歸年計年,二者兼顧。如何才能做到二者兼顧?爲了調節12個朔望月與一個回歸年的時差,我國古人采用設置“閏月”的方法。現行農曆“置閏”方法是“十九年七閏”,即每隔2到3年增加1個月,增加的這個月叫“閏月”。有閏月的年份叫閏年,包含13個農曆月,年長384天或385天,反之沒有閏月的年份稱爲平年。閏月大致在第3、6、9、11、14、17、19年。爲什麽必須十九年七閏,因爲:

19個回歸年長:

365.2422×19=6939.6018

19個朔望月年長:

29.5306×(19×12+7)=6939.68865

最終,19年相差 2h 05m 04 s(2小時5分4秒)

以朔望月爲單位的曆法是陰曆,以太陽年爲單位的曆法是陽曆。中國古代的曆法不是純陰曆,而是陰陽合曆。只有十九年才能達到陰曆與陽曆的平衡,即同時兼顧太陽和月亮的運動而制訂曆法。因此,十九是中國天文曆法中很重要的一個數。圍棋的棋盤有十九道,就是因爲古人認爲十九可以把天機的數都能概括。對于一般人而言,生活在十九年七閏的曆法中,有個最直觀的感受就是,每逢十九周歲,陽曆和陰曆的生日都是在同一天,或者最多只差一天。

自春秋中後期古四分曆發明以來的兩千多年間,人們都是采用“十九年七閏”的置閏法,于是十九年被專門取了個單位,叫作“一章”。如《後漢書·律曆志下》記:“月分成閏,閏七而盡,其歲十九,名之曰章。”東漢許慎《說文解字》認爲,“一”爲萬物之始,“十”爲萬物之終,由“音”和“十”會出的“章”的意思,是樂曲演奏完一遍叫一章,後引申指詩文的段落。樂章是有規律的,所以“章”引申爲條理、秩序。也有人認爲“章”是“彰”的初文,本義指花紋、文采。十九就是章,是一個特別的數字,這或許才是古文獻中經常提及十九年的緣故吧?