在《三國演義》中有一句俗語流傳至今——自古忠義難兩全,兩權相較取其輕。

這句話,意旨在古代君王體制的社會模式下。

在服務于當權者的同時,難免就要割舍掉屬于個人的某些東西。

而這種,耐人思索又難得兩全的選擇題。

也並沒有隨著封建社會的結束,而消失。

在解放後的某段歲月裏,這道選擇題便又再次浮現。

這段故事發生在1984年。

那是一個國家才經曆過波折後,也才將身形稍稍穩固。

國家的發展訴求,與民衆的情感需求,都十分敏感的重要時期。

也就是在這麽一段如玻璃般易碎的歲月裏。

鄧公,便是遇上了這麽一道,都令古人今人都遲疑難斷的難題。

經典留影·百萬裁軍在1985年,隨著過去幾年的創傷,逐漸愈合。

改革開放也打開了國家的沿海經濟窗口,在提升經濟産值的同時,也解決了社會職業需求的壓力。

而爲了適應當下這股強勁的發展勢頭。

爲了使得這股效能強大的“發展燃料”,得到最大程度的發揮和釋放。

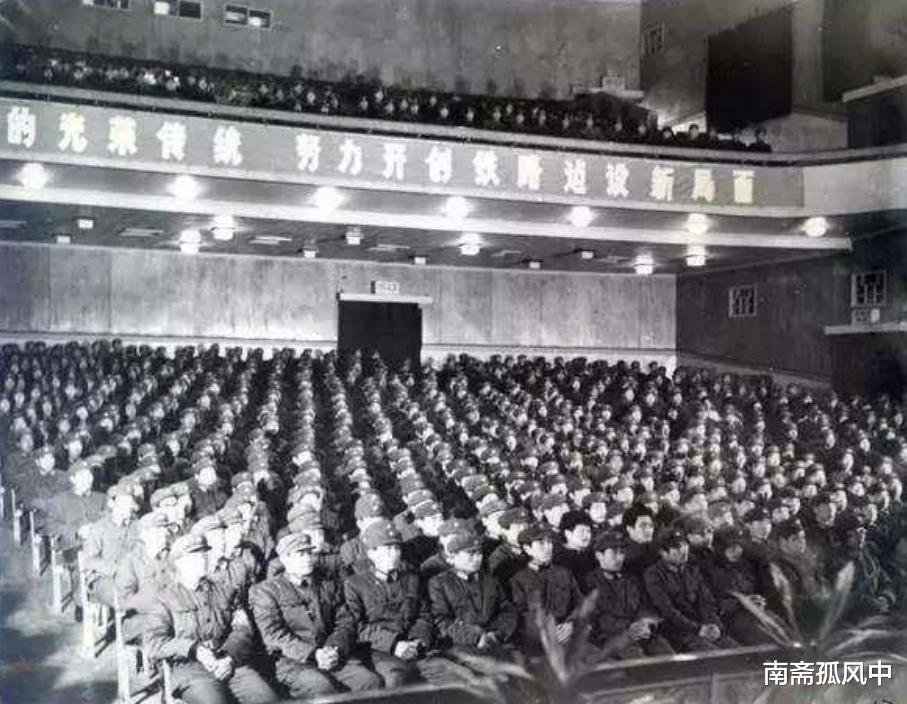

于是在同年6月,一條重磅決議,在會議大廳中被提出並加以實行。

這項決議在國內社會,以及國際環境中都引發了巨大的震撼。

以至于鄧公那張,坐于采訪桌前。

右手單單比出食指的照片留影,到今天都還流傳甚廣。

而鄧公伸出的那根手指,所代表著的,就正是那條重大決議中最爲核心的一個信息——裁撤軍隊人員一百萬。

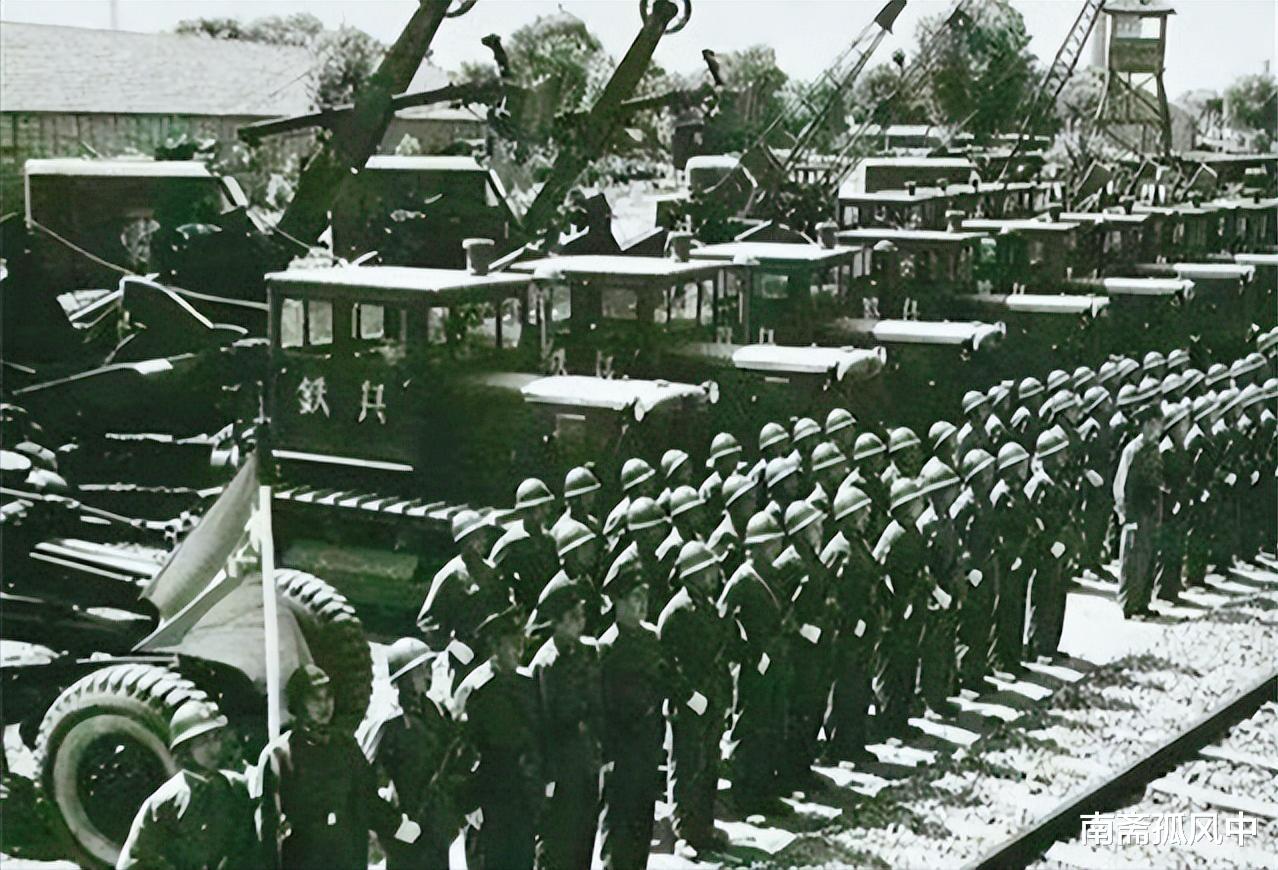

從1927年,南昌起義算起。

中間經曆戰爭無數,一直到新中國的成立。

這期間自始至終,革命隊伍都處于不斷增員的狀態。

而鄧公的這次裁軍決議,也是我國裁軍曆史上的首次。

那艱苦戰鬥的革命歲月裏,伴隨革命先輩們的不斷犧牲。

軍隊人數增減的幅度,也是極大。

那時候,爲了革命的事業最終成功,需要用先輩們的血肉,去填補理想與現實之間的大小溝壑。

而當那條溝壑被填滿。

革命成功,戰爭也終于平息之後。

那股來自于軍隊的,推動著民族向前的力量,也理所當然的相對安靜下來。

但久而久之的,這股力量不再與和平時代的發展節奏相契合。

在沒有戰爭的歲月裏,國家並不需要如此龐大的戰備力量。

建設與發展,成爲了國家當前的主旋律。

裁軍,也成了必然。

裁軍的大勢所趨·甘願“領罪”的領導人不論是世界上的哪一個國家。

“裁軍”,都是一項“牽一發而動全身”的大工程。

因爲裁軍會受到極多內外圍因素的影響,而且一旦不能將這些因素妥帖解決。

那麽一個國家,甚至會就此走向毀滅的結局。

于內部而言,軍隊當前人員數量的多少;

部隊種類的繁簡;

武器裝備的先進與落後;

當前國家的科技和經濟狀況,以及承擔風險的能力,都將成爲裁軍的重大考量標准。

于外部而言,國際形勢的緊張與否,鄰國關系是否友好。

也同樣要將其納入考量標准。

但除去這兩個大項之外,于我國的裁軍事業而言。

最爲重要的,還是文章開頭所提及的那個“義”字。

而這,也正是最讓鄧公所頭疼。

或者說,最令其內心糾結的症結所在。

于理而言,裁軍是爲了國家的發展,這是無可厚非的。

但于情而言,裁軍便就是一件十分得罪人的事了。

革命將士們,爲了祖國浴血拼殺。

在民族有所需要的時候挺身而出,付出了巨大代價之後,只因時代原因不再被需要,就要被揮之即去嗎?

以上的這種情緒與感受。

不論是軍人還是平常百姓,都難免會在心中有所滋生。

更別提最擅長,見縫插針的西方媒體。

自然不會放過,這個煽動人心的大好機會。

但爲了國家更長遠的考慮,鄧公還是毅然決然將這個“壞人”的名號,安放在自己的身上。

對此,不少民間傳聞也有稱。

是在1984閱兵之際,鄧公才萌生出裁軍的念頭。

閱兵當日,鄧公在天安門閱覽軍隊,而他眼前幾位的將領老夥計,都已是白發蒼蒼。

身居高職的將領,已然都是花白頭發的高齡。

這意味著軍隊的年齡跨度,已經十分巨大。

同樣也代表著軍隊人數過多,晉升途徑更加漫長。

于軍隊而言,有才能的人,才更加難以冒頭。

于國家而言,過大的軍資消耗會拖累社會建設的腳步。

鄧公由此警覺,開始正面裁軍的問題。

並且還說了,得罪人的事由我來。

雷厲風行·果斷而不武斷百萬裁軍的決議,是十分果斷的。

執行的過程更是十分迅速。

一百萬人的裁撤和安置問題,十一個大軍區的重新整合歸並問題,與國際社會的交流問題。

都在短短幾年迅速完成。

而且最爲人所歎服的事,在如此快速的治理過程中,黨組織幾乎完美的將每個敏感問題圓滿解決。

並沒有因行爲武斷,而造成社會矛盾。

之前那種“不滿意”的情況,也沒有再次上演。

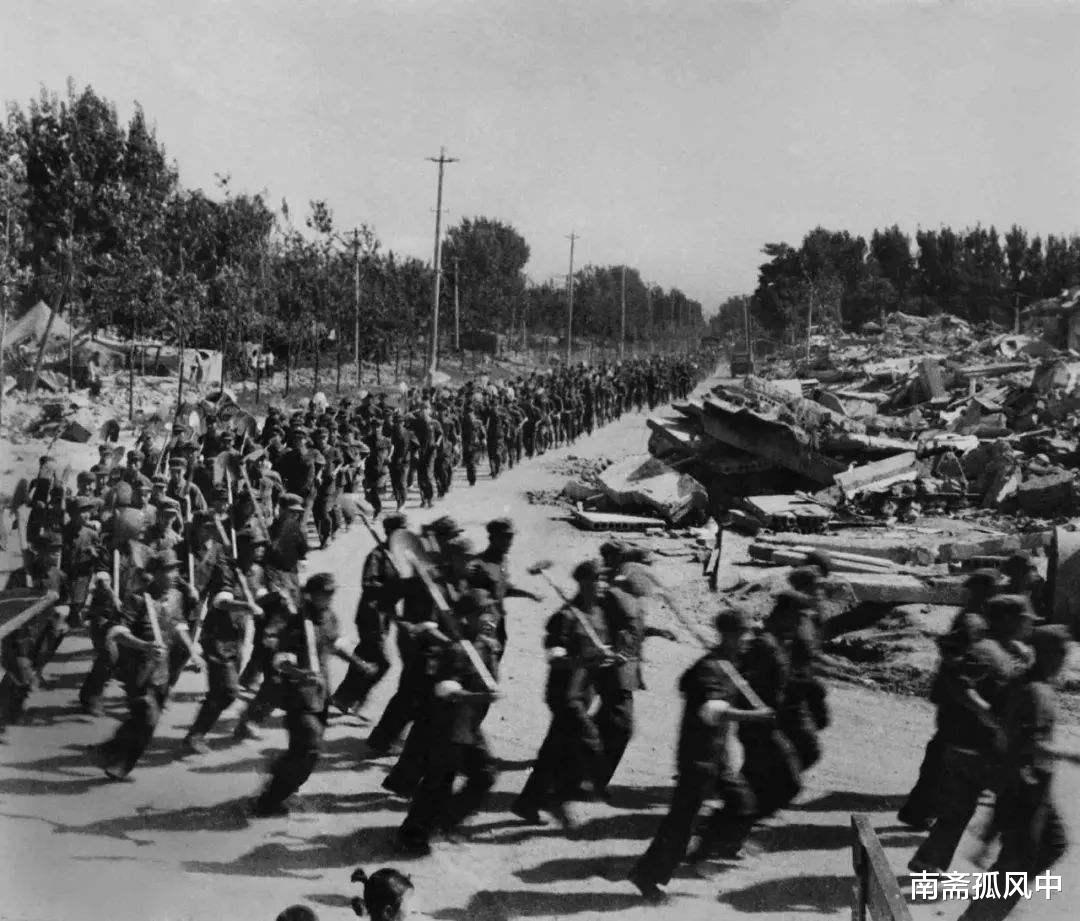

爲了百萬大裁軍的順利進行,鄧公給出了全方位的輔助助力。

首先由最重要的情緒感受,入手。

鄧公端正了此次裁軍行爲的正確思想。

裁軍不是抛棄。

而是當今社會建設的需求,當今國家的需要。

從部隊軍伍轉職地方,是在爲社會建設添磚加瓦,是換了一種方式繼續爲國家盡力。

轉職地方,這是鄧公給出的一條近乎完美的解決方法。

這讓被裁撤的軍人生活,有了著落。

同時在思想上,也並沒有出現被抛棄的錯覺和落差。

而轉職地方,也並非是將被裁撤人員隨意找個地方打發過去。

在鄧公的主導下,比試每個軍區內都建立了專門的培訓部門。

專門負責教授工作技能。

讓被裁撤人員,在轉職地方後,依舊可以憑借個人能力有所作爲。

寫在最後裁軍,是頗爲冒險但又勢在必行的。

從今天看來,1985年裁軍決議的執行,是無比成功且具有巨大正向意義的。

鄧公開創建國後裁軍的曆史先河。

冒著大風險,爲國家和人民做出了巨大的貢獻,同時也爲國家事務創辦了寶貴的經驗與方法。