世人都說劉備之遇諸葛亮,如蛟龍入海,猛虎歸山。

三分事業就在目前,大一統事業指日可待。

可惜劉備爲報關羽、張飛之仇。

一意孤行討伐東吳,在夷陵一帶敗給了初出茅廬的陸遜,蜀漢積蓄數年的兵資裝備,一夕之間毀于一旦。

給出這些評價的人都是基于曆史史實,並沒有相關的實踐。

諸葛亮的謀劃紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。

古人誠不欺我也。

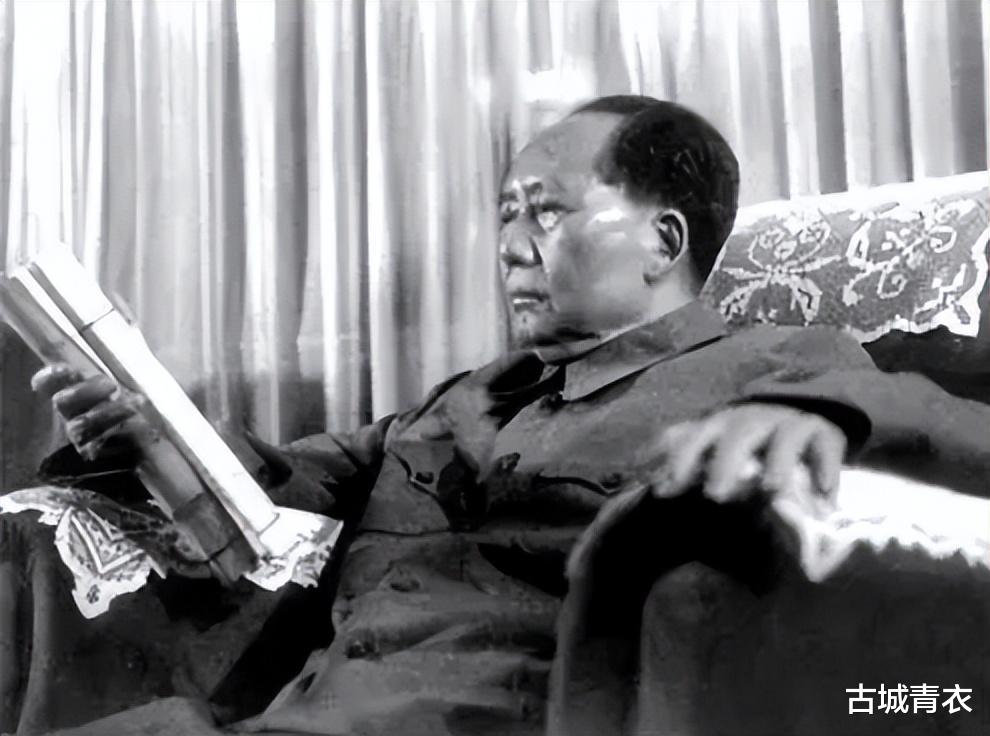

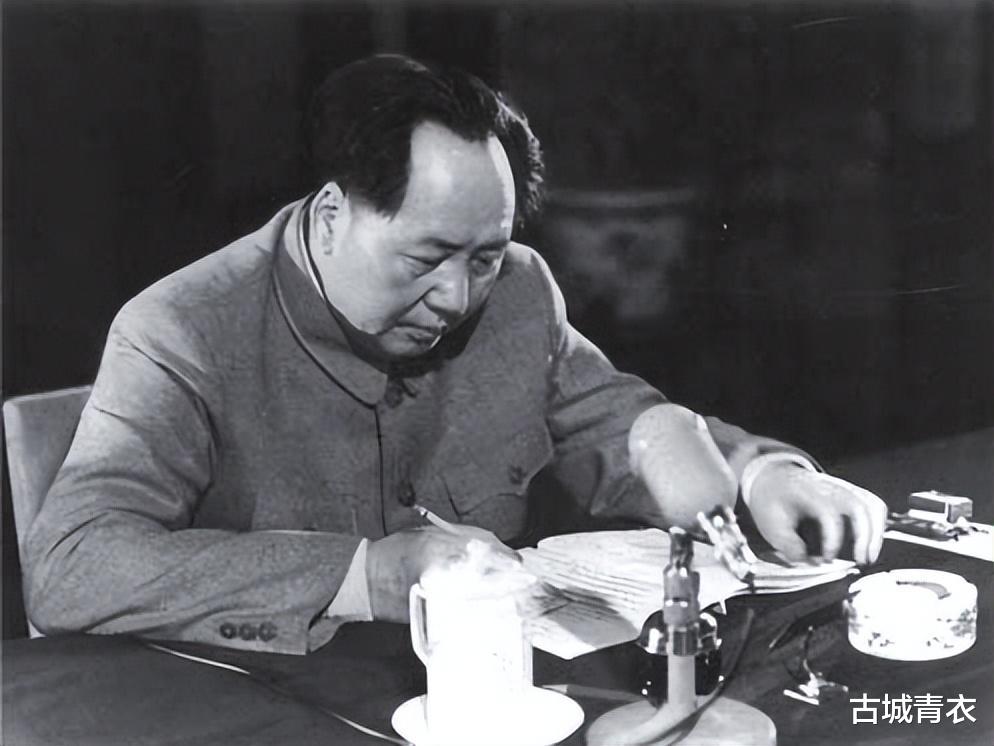

潤之先生在讀到《隆中對》一文時,做出一個簡短卻令人深思的評價:

“千裏之遙,兩路分兵,一定無法興複漢室。”

他給出的理由,與前人大相徑庭。

評價的人物,正是被稱爲神機妙算的諸葛亮。

當一個人對某件事情形成固定的看法,且有一系列觀點佐證的時候,突然出現一個與之相反的觀點,他的內心一定會産生強烈的逆反。

著名的曆史學家呂思勉,曾說:

“這大抵都是《三國演義》的功勞!”

的確,即使不熟悉中國曆史的人,對三國這段曆史也信手拈來,而這些信息的來源也大都來自于《三國演義》。

魯迅先生在其個人的著作《中國小說史略》中,曾做出這樣的評價:

“欲狀諸葛亮之智而近乎妖,欲寫劉備之厚而至于僞。”

這一評價可謂非常中肯。

羅貫中先生整部小說的觀點,是擁劉反曹。

自然會在整體上,偏向蜀漢股份有限公司。

受這部小說的影響,以至于很多人在心理上,親近蜀漢股份有限公司。

要想真正了解潤之先生的評價,必須抛開內心的成見。

就像李小龍,在授予其徒弟木村截拳道時的那樣。

必須要先清空杯子中的原有之物,才能真正接受新的事物。

《隆中對》並非是羅貫中的虛構,而是曆史上實際存在的文章,是諸葛亮未出天下時,爲蜀漢股份有限公司制定的戰略目標。

他明確指出,劉備應該占領荊州、益州。

待一合適時機,命一上將向北收複中原,興于漢室。

目標的前半部分,已經實現。

後半部分,卻遲遲沒能實現。

直到安樂公劉禅樂不思蜀時,再也沒有人提起這份創業之初的戰略書。

史學家陳壽向來公正。

按照時人的記載,把這篇文章錄入了《三國志》當中。

潤之先生所提出的兩路分兵,一定無法實現,有著大量的史實做爲依據。

很多人都認爲,劉備發動夷陵之戰的目的是爲了報仇。

其實不然。

劉備是一位皇帝,古往今來,多少皇帝“飛鳥盡,良弓藏,狡兔死走狗烹”。

劉備是一位雄才偉略之人,不可能脫離這個窠臼。

多少人爲了天下,兄弟反目,父子成仇。

累累史冊,屢見不鮮。

劉備是例外?

鬼才信呢!

答案,就藏在諸葛亮的《隆中對》當中。

文章中提到東吳股份有限公司曆經三世,可以與之合作,卻不可與之爲敵。

而後又提出最終的目標,通過兩條路徑。

一條爲水路,一條爲陸路,齊頭並進平定中原。

其中,水路的起點就位于荊州,荊州歸于東吳。

創業之初的戰略計劃,就無法實施。

劉備一生顛沛流離,在沒有遇到諸葛亮之前,可謂是落落如喪家之犬。

在依附劉表期間,在一次如廁的時候,他曾感歎腿部贅肉過多,而功業尚未建立。

如今,好不容易有了個人的根據地。

大好前程就在眼前,卻被東吳毀壞了整個計劃。

他必須盡快搶回來,必須在自己有生之年,完成這個目標。

後人的選擇諸葛亮身在局外,知道當前不是最好的時機。

蜀漢公司,還沒有達到與東吳和曹魏同時爲敵的地步。

當前最重要的就是發展,把經濟的底子打起來。

他的反對,並沒有阻止劉備。

因爲無論從那方面考慮,他都必須這麽做。

除卻戰略計劃外,還有一個重要原因就是,輸出價值觀念的需要。

劉備向來以仁義立身,兩位跟隨自己多年的結義兄弟遇難,他必須得做出相關動作。

一是給跟隨自己的兄弟看;

二是給敵國看。

如果他沒有任何動作,就會被敵人抓住把柄,並以此大作反面文章。

劉備以爲,東吳的周瑜和呂蒙無法指揮前線。

主帥匮乏,當前的年輕將領不足爲慮,根本沒有將後起之秀放在眼中。

卻不知自古英雄出少年。

人啊!一旦産生自大的心理,禍患就會來臨。

哪怕你是當時英雄,也無法躲避。

結果就是他既沒有奪回荊州,還造成了不可挽回的損失。

諸葛亮在白帝城托孤時,已然明白,興複漢室已經成爲幻想。

除非是曹魏內部先出現問題,不然蜀漢不可能成功。

爲什麽諸葛亮明明知道失敗,還是要六出祁山呢?

潤之先生給出了答案,答案就在“千裏之遙”四個字。

有人或許會問,當初漢高祖劉邦爲什麽會成功?

同樣的曆史的事件,背景等因素完全不一樣。

項羽這人,沒有看到關中重要的戰略位置,硬是把都城定在彭城,將關中交給秦朝降將章邯等人。

韓信明修棧道,暗度陳倉可以迷惑項羽。

當時天時地利人和,盡在劉邦一方。

到了蜀漢時期,原來通向關中的道路。

由于自然環境的變化,已經無法通行。

如今剩下的就是李白所說的:

“蜀道之難,難于上青天”。

諸葛亮爲什麽發明木牛流馬,就是因爲山道運送糧食不便利。

這個時候的諸葛亮,爲什麽還要堅持北伐?

就是給蜀漢君臣一個目標。

蜀漢百姓偏安一隅,長時間的舒適生活,會使得他們放棄興複漢室的目標。

他相信,只要大家始終不忘這個目標。

才有奮鬥的動力,才能等到曹魏出現問題的那一天。

可惜的是,直到去世,他也沒有看到那一天。

只能帶著遺憾離開了人世。

他當然不會想到,多年以後,有一位偉人讀出了他的心思。

但這位偉人,卻成功地避開了他曾犯過的錯誤。

這位偉人帶領部隊,進行了一次人類曆史上前所未有的長征。

他們沒有停留在四川一帶,而是跨越過重重山水,去向了關中之地。