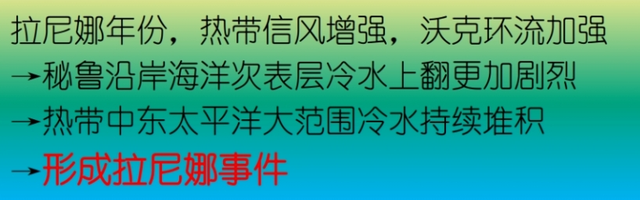

2023年5月開始的中等強度厄爾尼諾事件在2023年12月達到峰值,目前進入衰減期,並將在2024年4-5月趨于結束,強度爲曆史第五強。國家氣候中心預計,2024年夏季赤道中東太平洋可能進入拉尼娜狀態,未來可能形成的拉尼娜事件大概率爲弱到中等強度。

一、厄爾尼諾與拉尼娜是什麽?

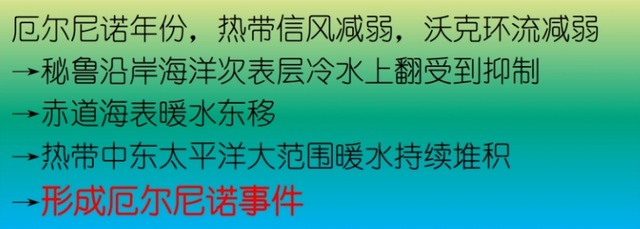

厄爾尼諾(西班牙文El Niño,意爲“聖嬰”,小男孩),是赤道中東太平洋海溫持續偏高並造成大氣環流異常的一種氣候現象。

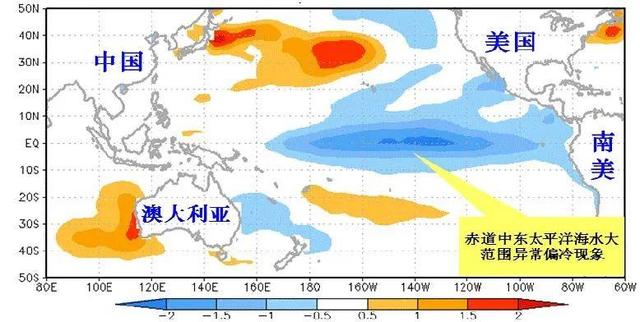

拉尼娜(西班牙語La Niña,意爲“聖嬰”,小女孩),是赤道中東太平洋海表溫度大範圍持續異常偏冷的現象。

二、厄爾尼諾與拉尼娜如何形成?

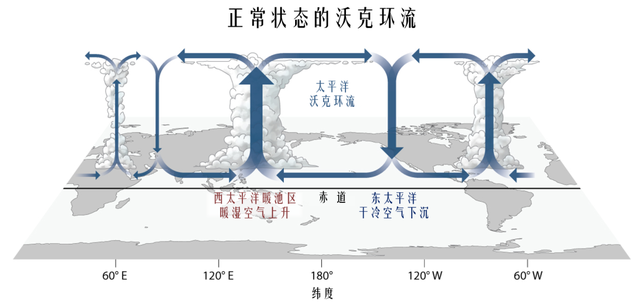

△此圖改自《The Atmosphere: an Introduction to Meteorology》書中插圖

地球上的大氣環流:地球表面因高低緯度之間受熱不均和地轉偏向力共同作用而形成有規律、大規模、大範圍的大氣運動,即大氣環流。理想狀態下表現爲“三圈環流”和“三風四帶”的形式。“三圈”指徑向的低緯哈德萊環流、中緯費雷爾環流和極地環流。“三風”即爲低緯信風帶、中緯西風帶和高緯東風帶,“四帶”即爲赤道低氣壓帶、副熱帶高壓帶、副極地低壓帶和極地高壓帶。

赤道附近的太平洋水溫分布西高東低。西太平洋空氣溫暖而潮濕,盛行上升氣流,成爲對流活動極爲旺盛的地區,也是太平洋降水最爲豐富的地區,而東太平洋爲冷水域,冷水使其上方的空氣變冷、密度增大,洋面上盛行下沉氣流,多晴朗少雲天氣。這個在低緯度太平洋上空形成東西向流動的緯向大氣環流稱爲沃克環流。

三、厄爾尼諾與拉尼娜如何監測?

2017年,由中國氣象局起草的《厄爾尼諾/拉尼娜事件判別方法》國家標准正式發布,標准中規定,NINO 3.4 指數(海面溫度距平的平均值)3個月滑動平均達到或超過0.5℃至少持續5個月,定義爲一次厄爾尼諾事件。小于或等于-0.5℃且持續至少5個月,定義爲一次拉尼娜事件。此外,美國、澳大利亞、英國、日本等國標准各有差異。

根據厄爾尼諾發生的位置可以分爲東部型和中部型

厄爾尼諾成熟期的海溫分布特征在二十世紀九十年代以後發生了顯著的變化,最大海溫正距平中心(圖中黑粗線區域)不同于傳統的厄爾尼諾事件分布在赤道東太平洋秘魯沿岸,而是向西移動到赤道中太平洋日界線附近。這類事件被稱爲中部型厄爾尼諾,而將傳統的厄爾尼諾事件相應稱爲東部型厄爾尼諾。

四、厄爾尼諾與拉尼娜對氣候的影響

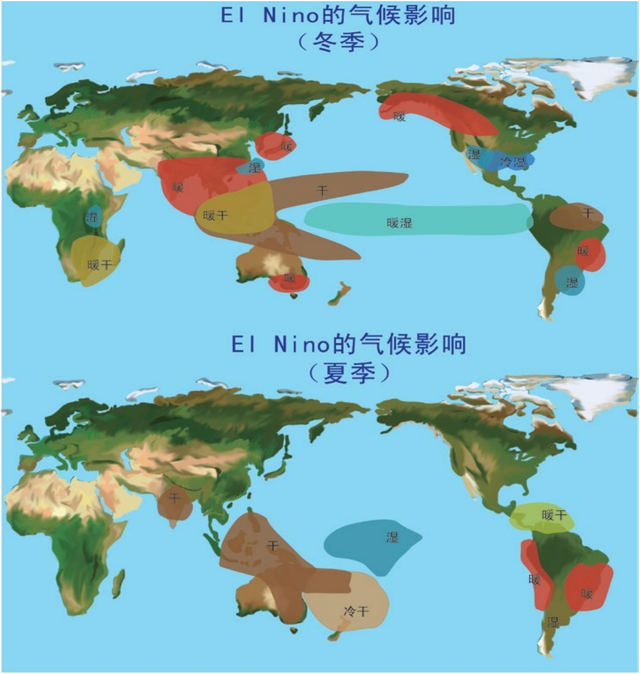

對全球的影響

厄爾尼諾(El Nino)對全球氣候的影響顯著,常帶來更多的極端天氣氣候和氣象災害。在厄爾尼諾年,南美沿岸國家多暴雨洪澇災害,而印度尼西亞、澳大利亞東部、非洲東南部等地出現幹旱;如果厄爾尼諾長時間維持,也會造成巴西東北部出現幹旱,北美出現暖冬等。

拉尼娜(La Nina)對全球氣候的影響與厄爾尼諾有所不同,影響程度也不如厄爾尼諾強。在拉尼娜發生時,南美沿岸附近地區(如阿根廷)降水稀少,而印度尼西亞、澳大利亞東部則多雨;當拉尼娜長時間持續時,非洲中部、美國東南部等地常發生幹旱,巴西東北部、印度和非洲南部等地容易出現洪澇。

厄爾尼諾對我國的主要影響

厄爾尼諾當年冬季,北方地區容易出現暖冬;

厄爾尼諾次年夏季,長江流域和江南地區容易出現洪澇 (1998年和2016年長江流域特大暴雨洪澇);

厄爾尼諾當年或次年夏季,東北地區易出現低溫;

厄爾尼諾次年,西北太平洋生成台風個數較常年偏少。

曆史上梅雨季持續時間長、梅雨量大的年份有:1954年、1969年、1983年、1998年、2016年、2020年等。其中1998年、2016年、2020年均有典型的厄爾尼諾事件發生 ,對我國夏季氣候特別是長江流域及以南地區的降水異常影響顯著。

拉尼娜對我國的主要影響

拉尼娜當年冬季,氣溫易偏低,出現冷冬的可能性較大。1951年至今發生了15次拉尼娜事件,1986年以前拉尼娜事件的當年我國冬季均爲冷冬,但在全球變暖的背景下,1986年以來暖冬出現的頻率增加,在近8次拉尼娜事件,冬季偏冷的概率爲50%;

拉尼娜當年秋季,北方降水易偏多,出現秋汛的可能性大。

厄爾尼諾疊加人類活動影響下 2024年全球氣溫或將再創新高

△上圖引自發表在Scientific Reports的論文(Jiang et al. 2024),該研究認爲厄爾尼諾疊加人類活動,2024年全球氣溫或將再創新高。藍色陰影區域表示2024年預計會出現創紀錄高溫的地區,上圖爲在中等厄爾尼諾情境下的氣溫異常預測,下圖爲在強厄爾尼諾情境下的氣溫異常預測。