百位曆史文化名人的一生

01.

莫愁前路無知己,天下誰人不識君。

高適這首《別董大》是寫給著名琴師董庭蘭的,毫無疑問,他們是朋友。

當時高適44歲,是個落魄的中年詩人,以耕種爲生,很窮。所以董大請他喝酒:丈夫貧賤應未足,今日相逢無酒錢。

其實董大也不富裕,他出名之前,一度當街乞討(流浪藝人),直到50歲才算出人頭地,成爲了宰相房琯的門客。然而好景不長,房琯因爲督工華清宮修繕事宜不利,而被玄宗貶爲宜春太守,因此董大又失業了,流落睢陽,偶遇高適。

10年前,高適入長安求仕的時候,結識了董大,當時董大正當紅,他沒有嫌棄高適。

10年後,高適詩名大盛,董大卻再度成爲流浪藝人,他也沒有嫌棄董大,並寫下了這首感人肺腑的詩來安慰董大,無力,卻有節。

這樣的朋友,才是真正的朋友,不能伴你同風起,但可陪你落斜陽。

要知道,此時的董大已經53歲了。

朋友這個詞,的確需要用時間來定義,有些人聚在一起可以把酒言歡,稱兄道弟,可一旦分開就人走茶涼,只有用到你的時候才能想起你。

這樣的朋友就是酒肉朋友、點頭之交,比如李白和高適的友誼,以及高適與杜甫的友誼,就是最好的對比。

高適晚年有一首詩,恰恰證明了這一點,因此今天我們梳理一下高適的生平,也許讀完之後,你對朋友的概念就會有更深刻的理解。

02.

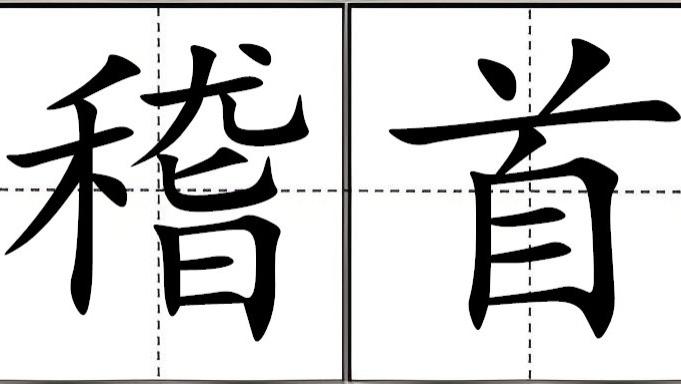

高適,一個沒落的貴族,他出“渤海高氏”,祖父是高宗時期的名將高侃,官至隴右道持節大總管,封平原郡開國公。

不過到了玄宗開元年間,天下逐漸太平了,沒有仗打,高家也就逐漸勢微,很少再被人提起。

所以高適“少濩落,不事生業,家貧”,一度躬耕自給,靠種田、捕魚養活自己,但高家祖傳的武藝一直沒有落下。

和平盛世,文士比較受重視,武將大多數時候都被視爲莽夫,因此高適也苦讀書,他知道自己起點不高,就只能拼命。

大約22歲左右,高適決定西遊長安,碰一碰運氣。當時他“幹谒”了許多高官,但都是碰了一鼻子灰,沒有誰願意爲他向朝廷舉薦。

困居長安兩年後,高適心灰意冷,于是來到了宋城,繼續種田、捕魚,長達7年之久。

這個時候王昌齡、王之渙、王維都早已當官,就連李白都入贅宰相府,活躍在上層社會。

不過,英雄不怕出身低,是金子總會發光的,不著急。

公元730年,契丹亂唐,北方打了起來,高適聽聞這個消息後,一拍大腿,覺得自己的機會來了,于是提刀上馬,直奔燕趙。

倒黴的是,等他到達幽州打算投軍時,仗打完了。

沒辦法,來也來了,就寫一些“邊塞詩”抒懷吧,然後他就結識了王之渙,此時王之渙已經寫下了:黃河遠上白雲間,一片孤城萬仞山。

因爲詩風相近,又都有遊俠之氣,所以成爲了莫逆之交。

在北方漫遊了三年時間,高適一直沒得到投軍的機會,只好失望南歸,繼續回宋城種田、捕魚。

值得一說的是,在歸途中,高適結識了韋濟、薛據等地方官吏,逐漸打開了交際圈。

但屬于他的時代,還在很遙遠的未來。

03.

公元735年,已經入而立之年的高適決定去參加科舉考試,因爲他連自己都沒有信心,所以不出意外地落榜了。

這個打擊對于高適而言,等于沒有打擊。

此時他意識到,想要獲得關注,就必須多交朋友,所以這一次他沒有著急離開長安,因此結識了張旭、王昌齡、董大等人,並寫下了那首超經典的《燕歌行》:

漢家煙塵在東北,漢將辭家破殘賊。

男兒本自重橫行,天子非常賜顔色。

唐代人的確很喜歡詩,尤其是在長安,所以這首詩寫完沒多久,高適就紅了。

但還沒紅到可以令人主動爲他舉薦的地步,所以他又回到了宋城,繼續種地、捕魚。

值得一說的是,隨後他就結識了時任監察禦史的房琯,以及漫遊天下的杜甫,這兩個人對他的人生影響都很大,至少他的交際圈層次在逐漸提高。

別小看此時的杜甫,雖然也無官無職,但所識之人卻都是大唐名士或公卿,比如岐王李範、崔滌、李龜年、李邕、王翰等,畢竟他出“京兆杜氏”。

因爲人脈廣了,所以高適就來到了長安城郊居住,這有利于他交遊,很快他就結識了李邕,並得李邕稱贊。

有人得意就有人失意,公元744年,紅遍長安城的李白出翰林,被玄宗賜金放還。然後他在洛陽結識了杜甫,又在杜甫的推薦下,認識了高適。

因此,三個人在梁園把酒言歡,闊論天下,還相約一起去拜訪司馬承祯,可是剛上路不久,司馬承祯就仙逝了。

于是,三個人分道揚镳,此次以後,高適與李白再未相見,可他們的恩怨還沒有結束。

04.

辭別李白和杜甫後,高適應李邕之邀前往北海郡,一起談詩論道,這說明他的地位在提高。

不過還沒高到能被舉薦爲官的程度,需要再等兩年,對于大器晚成的人而言,最難熬的就是時間。

在等待這兩年裏,高適再遇董大,又結識了很多官吏與名士,比如劉眘虛、暢璀,以及睢陽太守張九臯。

張九臯,宰相張九齡的弟弟,上流社會的風雲人物,所以在他的舉薦下,高適應有道科登進士第,授封丘尉。官雖不大,但好歹是入仕吃皇糧,再也不用種地、捕魚了。

上任半年後,高適負責往薊北送兵,因此第二次出塞,再度激發了他參軍的念頭,身爲高家子弟,他始終覺得自己的功業在戰場上,而不是文書中。

所以自薊北回歸後第二年,高適就辭官了,再往長安尋找機會。這一年,他與崔颢、儲光羲、綦毋潛、岑參、杜甫、薛據等人往來頻繁,經常一起出遊,也終于等到了他夢寐以求的機會。

經田梁丘推薦,高適登隴山,過武威,經昌松,至臨洮,一路追著哥舒翰跑,最終在隴右軍駐地見到了哥舒翰。投上拜帖以後,哥舒翰很賞識高適,表請高適爲左骁衛兵曹,充府內的掌書記。

同一年冬,高適又隨哥舒翰入朝面聖,在哥舒翰的極力推崇下,玄宗李隆基也盛贊了高適。至此,高適的交際層次拔到了最頂尖。

這一年高適50歲,入知命之年,返河西後隨哥舒翰破吐蕃、拔洪濟,收複黃河九曲部落。這才是高適想要的戎馬生涯。

很快,他將迎來人生最高光的時刻,也是他最不願意見到的時刻。

05.

公元755年冬,安祿山反,“安史之亂”爆發,朝廷召哥舒翰平叛,高適升左拾遺,轉監察禦史,輔佐哥舒翰守潼關。

次年6月,唐玄宗李隆基下诏,命哥舒翰出擊,這是自絕後路的一個昏招,但皇命難違,哥舒翰戰敗被俘,潼關失守,長安危矣。因此高適連夜回京,奏請玄宗成立敢死隊,讓他把皇宮倉庫內所有的金銀全都拿出來招募死士,並自告奮勇,願意帶領壯士守城。

沒想到李隆基這個時候還心疼錢,于是倉皇出逃,高適追至河池郡,再次谏言獻計。玄宗見他勞苦,就升他爲侍禦史,隨駕入蜀。然而這卻不是高適想要的,當時房琯建議李隆基以諸王分鎮天下,高適百般勸阻,怕各地諸王擁兵割據,可玄宗就是不聽,诏令諸王可自行任命屬官和本路郡縣官。

隨後不久,太子李亨就在靈武登基,爲唐肅宗。因此,高適攜平叛大計前去投奔,得肅宗重用。

此時前去投奔肅宗的,還有杜甫、岑參等人,唯獨李白選擇了永王李璘。

就在高適被肅宗提爲谏議大夫後不久,永王璘抗旨,拒不觐見,並領兵東巡。爲此,唐肅宗擢高適爲禦史大夫、揚州大都督府長史、淮南節度使,領廣陵等十二郡,負責平定永王之亂。

高適幾乎沒費什麽勁,就巧用計謀瓦解了李璘的部衆,並一舉將其擊潰,李白以“附逆罪”被打入大獄。

當時李白曾有書信向高適求助,希望他能念往日之情在肅宗面前美言,然而高適卻沒有幫他。

這件事有兩個原因,首先就是高適與李白交情真的沒那麽深,算來也僅僅是梁園一聚那點情分,況且自那以後,李白再未有詩與高適,就連杜甫那麽惦記李白,李白也不曾回過一封書信,回酬過一首詩。

李白是朋友遍天下,但我們都知道,一個人若是對誰都友善,他就對誰都不上心。

最終,李白在夫人宗氏的活動下,被宰相崔渙、禦史中丞宋若思營救出獄,流放夜郎。

高適不幫李白,還有另一個原因,自唐肅宗即位以後,一直采取的就是高壓政策,殺了很多人,尤其是和叛軍、謀逆有關的。高適此時若是谏言,難免有包庇之疑,所以只好避嫌。

平永王亂後,高適又率兵征戰睢陽,不過等他趕到時,城池已經失陷三天,所以高適遭到權宦李輔國讒言,降職爲東都太子府少詹事,這就是個養老的閑職了。

可見,如果高適幫李白會怎麽樣。

06.

公元759年,高適轉官彭州刺史,此時的杜甫過得很慘,他向高適寫詩求助,高適二話沒說,就出資幫他度過了難關。

次年,高適再遷蜀州刺史,杜甫前來投奔,最終在高適和嚴武的幫助下,爲杜甫建了“浣花草堂”,因此杜甫和家人才有了安居之所。

相形之下,高適和杜甫的關系才堪是莫逆之交,袍澤弟兄。

杜甫那句“行色秋將晚,交情老更親”就是寫給高適的,那個時候高適還在哥舒翰麾下任掌書記。

待高適得重用後,杜甫又寫:時來如宦達,歲晚莫情疏。

這是在勸高適,不要因爲發達,就和老朋友們疏遠了,能這樣直言的人,必定值得一交。

所以,就在幫杜甫蓋完草堂後,適逢正月初七人日,高適又寫了一首《人日寄杜二拾遺》:

人日題詩寄草堂,遙憐故人思故鄉。

柳條弄色不忍見,梅花滿枝空斷腸。

身在遠藩無所預,心懷百憂複千慮。

今年人日空相憶,明年人日知何處。

一臥東山三十春,豈知書劍老風塵。

龍鍾還忝二千石,愧爾東西南北人。

當杜甫看到這首詩時,竟至“淚灑行間,讀終篇末”,所以我們忍不住再問,什麽是真朋友,什麽是假朋友?

能在你輝煌時警示你,在你落魄時肯幫你,無論見與不見,幾十年都不散的朋友,才是真正的知交摯友。

李白和高適、杜甫,明顯沒有達到這種程度,這就是我們常說的,親戚有遠近,朋友有厚薄。

07.

蜀州兩年後,唐肅宗崩,唐代宗即位,高適被任命爲劍南西川節度使,可是高適卻因年邁上表請辭,遷刑部侍郎,加銀青光祿大夫,進封渤海縣侯。

因此高適是唐代詩人中,唯一一個活著的時候封侯的,不過他的人生到這裏也快結束了。

公元765年,就在高適封侯的第二年正月,因病不幸離世,終年62歲。

爲此杜甫作悼亡詩《聞高常侍亡》:

歸朝不相見,蜀使忽傳亡。虛曆金華省,何殊地下郎。

致君丹檻折,哭友白雲長。獨步詩名在,只令故舊傷。

5年後,杜甫過世前整理詩稿,再讀高適寫給自己的《人日寄杜二拾遺》,淚如雨下,所以寫了一首《追酬高蜀州人日見寄並序》:

自蒙蜀州人日作,不意清詩久零落。

今晨散帙眼忽開,迸淚幽吟事如昨。

嗚呼壯士多慷慨,合沓高名動寥廓。

歎我淒淒求友篇,感時郁郁匡君略。

縱觀高適這一生,40年潦倒,20年奔波,大器晚成,救大唐于水火,建不世之奇功。盛唐“四大邊塞詩人”中,以高適、岑參成就爲最高,“高岑詩派”一度成爲邊塞詩的代名詞。

“莫愁前路無知己,天下誰人不識君”兩句,是他畢生的交友信條,他與王昌齡、王之渙爲知音知己,留“旗亭畫壁”之美談。他與岑參同樣是情深義重,岑參第二次出塞北庭時,正是高適與嚴武爲他餞行,因此岑參寫下了:一生大笑能幾回,鬥酒相逢須醉倒。

而高適和杜甫相識25年,彼此關心、彼此惦記,落難時相互溫暖,滿身榮耀時仍不忘舊恩,這才是朋友這兩個字的終極意義。