導讀:1936年西安事變之後,國共雙方開始進行談判,商討建立民族統一戰線,共同抗日的具體事宜。經過多輪談判,雙方達成初步協議,國民黨軍隊停止對紅軍的圍剿,紅軍接受南京政府的改編。

不過關于紅軍改編的具體事宜,雙方一直爭論不休,互不讓步。特別是蔣介石,多次提出苛刻條件,出爾反爾,百般阻撓紅軍改編。

當時在陝北的紅軍加起來有14個師,大約8萬人。最初,共産黨的方案是將陝北的紅軍改編爲4個軍,12個師,編制上與現有紅軍人數大體相當。

不過這一提案很快遭到蔣介石的反對,他提出最多給2個師的編制,而且除了師長之外,其他軍官都由南京政府委派。蔣介石的目的很明顯,想要壓縮紅軍的編制,以此限制共産黨的武裝力量。

面對蔣介石的無理要求,共産黨的談判代表斷然拒絕,但爲了及早建立抗日民族統一戰線的大局,共産黨不得已作出巨大讓步,將原來的4個軍縮編爲3個師。1937年3月,國共雙方達成初步協議,同意將紅軍改編爲3個師的方案。

可不久後,蔣介石卻出爾反爾,堅持要求執行2個師的方案。爲此黨中央派周恩來爲代表前往廬山與蔣介石談判,經過周總理的據理力爭,蔣介石勉強同意了3個師的方案,但又提出毛主席和朱德必須離開部隊,師以上不設總指揮部,不設正副總指揮,3個師的副職要由南京政府委派,團級以上設立政訓處,負責政治工作。

蔣介石多番阻撓紅軍改編,其目的就是要剝奪毛主席和朱老總等人對紅軍的指揮,削弱共産黨的武裝力量,以達到他專制獨裁的野心。

紅軍改編的底線就是一定要掌握在共産黨手中,面對蔣介石的咄咄緊逼,共産黨堅守底線一步不退,致使談判陷入僵局。

1937年七七事變之後,日軍發動全面侵華戰爭,並于8月發動了淞滬會戰,直接威脅到了南京。抗戰局勢的急轉直下,讓蔣介石措手不及,只得接受了紅軍改編爲八路軍,下轄3個師的方案。

雖然接受了紅軍改編爲八路軍的既定事實,但在改編的具體操作過程中,爲人狡詐的蔣介石將算計發揮到了極限,在部隊旗幟、番號、服裝、標識等方面處處刁難,可謂費盡心思,甚至別出心裁要求八路軍將領更改姓名。

首先,紅軍改編爲八路軍後,下轄的三個師爲丙種師,是甲乙丙三級中最低等級,人數最高不超過14000人,三個師才四萬多人,只有紅軍的一半。

爲了解決這一問題,八路軍在3個師下增加了師直屬部隊,例如獨立團等編制,同時爲了保衛延安,還成了八路軍留守處,兵力大約1萬人,這樣一番操作完美解決了人數編制問題。

其次是更換紅軍的旗幟、服裝、符號,統一使用和佩戴帶有青天白日的旗幟和服裝。這項要求執行起來沒有多大困難,不論用什麽旗幟,穿什麽軍裝,都改變不了八路軍是共産黨領導下的人民軍隊這一根本屬性。

最讓人感到可笑的是蔣介石居然要求八路軍的高級將領改名字,不僅如此,他還親自給八路軍的正副總指揮朱德和彭德懷,三個師的正副師長改好了名字。

不知道是蔣介石的文采不夠,還是有意爲之,他改後的名字在氣勢上都不如原名,特別是朱德和彭德懷,名字改的毫無根據,特別的離譜。

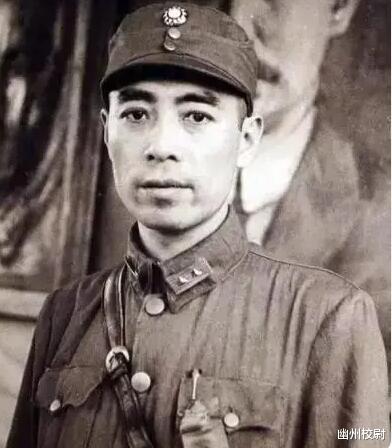

115師的師長林彪和129師的副師長徐向前都是黃埔學生,蔣介石對他們有一定的了解,因此直接將他們的名字改爲了入學時的曾用名,林彪叫林育蓉,徐向前叫徐象謙,還勉強可以接受。

129師的師長劉伯承和120師的副師長肖克,是利用諧音做的更改,劉伯承改爲劉百誠,肖克改爲肖格。120師的師長賀龍改爲賀雲青,熟悉的人都知道,這是賀龍的字,但並非這兩個字,而是“雲卿”二字。

在改名的將領中,最離譜的就是八路軍總指揮朱德和副總指揮彭德懷了,朱德改爲朱蹭陂(cèng bēi),彭德懷改爲彭特立,既不是曾用名,也不是諧音和表字,根本是不著邊際。

對于這些名字,八路軍將領都是一笑了之,沒人在意。但蔣介石卻十分重視,特意讓軍令部頒布政令,命令今後一切文件和正式場合中都要使用。

蔣介石之所以要堅持給八路軍將領改名字,主要是因爲紅軍時期,他們都是將國民黨軍隊打得丟盔棄甲的名將,聲名遠播,無論是軍中還是民間都對他們名字如雷貫耳。

如今國共開始合作,如果他們繼續在抗日戰場上所向披靡,屢立戰功,那名聲肯定會越來越大,到時候不僅會讓蔣介石臉上無光,還會使共産黨贏得更多民心和擁護,因此蔣介石才會想出給八路軍將領改名字的奇葩招數。

但蔣介石不會不明白,勝利和民心不是靠一個名字就能換取的,他這麽做無異于是掩耳盜鈴。共産黨和八路軍之所以在戰場上所向披靡,是靠人民群衆的支持和擁護,之所以得到人民群衆的擁護,是因爲共産黨和八路軍是爲國家和民族而戰,爲勞苦大衆翻身當家作主而戰,始終代表中國最廣大人民的根本利益。