張愛玲,她是中國文學史上的奇迹,也是真正的亂世奇女子。她的經曆之豐富,直到今天都很難有人完全讀懂她,但這樣一位傳世才女,她的晚年卻實在讓人意難平。

1995年,張愛玲被人發現孤獨地死在了租住的公寓裏,令人疑惑的是,生前她似乎明白自己命不久矣,提前將所有遺産都留給了好友宋淇和邝文美,而她在國內的親弟弟張子靜卻分文沒有。因此,有人說他們姐弟倆已經形同陌路。

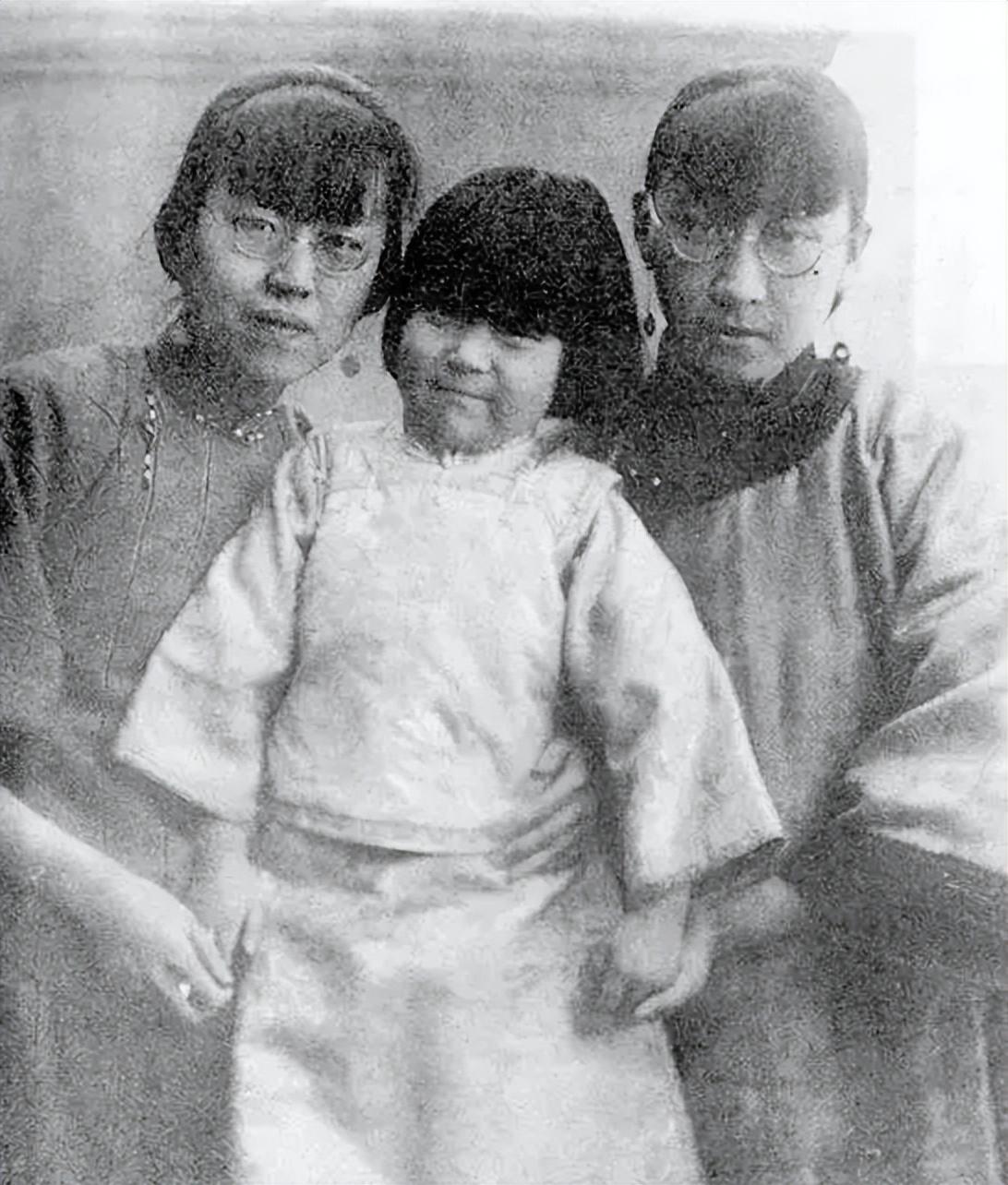

幼年的張愛玲(左)與弟弟

但對于張子靜來說,姐姐是否留財産給自己並不重要,用他自己的話說:“我了解她的個性和晚年生活的難處,對她只有想念,沒有抱怨。”

張愛玲筆下“很美”而“沒志氣”的弟弟說到張愛玲,就不得不提起她的家世。她的祖父張佩倫是晚清名臣,祖母李經璹則是大名鼎鼎李鴻章的親生女兒。

如此顯赫的家世,後輩如果能夠本分守成,即便身處亂世,生活也是可以一直平順寬裕下去的。然而,張愛玲的父親張志沂卻是一個花天酒地、吸大煙的敗家子,這導致張愛玲的童年生活充滿了坎坷。

張愛玲的父親(左二)、姑姑(右一)、母親(右二)與親朋合影

1915年,張志沂在家族的操辦下,娶了李鴻章部下黃翼升的孫女黃逸梵爲妻。一個是張禦史的少爺,一個是黃軍門的小姐,這段門當戶對婚姻的新人,也被人們看作是金童玉女。

五年後,黃逸梵生下了一個女嬰,取名張愛玲;次年,又生下了一個男嬰,取名張子靜。

剛結婚時,張家還未分家,家中大小事務都有張志沂的二哥料理。長兄爲父,長嫂若母,張志沂夫婦婚後受二哥管束,感到十分拘束,便想著搬出去過小家庭生活,但奈何一直找不到借口。

左爲張愛玲父親張志沂,右爲張愛玲姑姑張茂淵

直到後來,張志沂在津浦鐵路局找了一份體面而又不繁忙的工作,這才順理成章地與二哥分了家,由上海搬到了天津。

那一年,張志沂和黃逸梵郎才女貌,風華正盛,有錢有閑,有兒有女,生活過得十分滋潤。但黃逸梵做夢都沒有想到,脫離二哥管轄的丈夫,就如同脫缰的野馬一般自由浪蕩,開始花天酒地,吃喝嫖賭樣樣不落。

黃逸梵雖出身傳統世家,卻思想開明,是舊社會的進步女性。她對老一套“男人納妾、吸大煙”等行徑深惡痛絕,她幾次勸說丈夫回心轉意,但毫無結果,最後傷心拒絕,在小姑子的幫助下出國留學。

張愛玲母親

父親整日在外逍遙,母親又離家出走,年幼的張愛玲和弟弟張子靜只能交給家中保姆照顧。雖然不愁吃喝,穿著用度也是普通人家的十倍,但張愛玲和張子靜卻缺失了普通人家父母對孩子基本的關愛。

在父母感情出現裂痕的情況下,年幼的張愛玲早早地就學會了察言觀色,只是通過保姆之間的勾心鬥角,就能感覺出那個社會下重男輕女的陋習。

雖然張愛玲和弟弟張子靜只差一歲,但兩人的性格簡直天差地別。

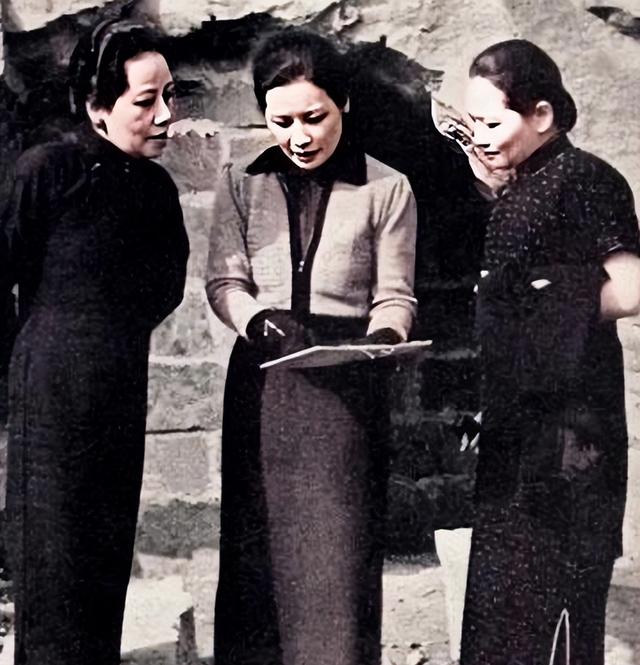

張愛玲姐弟童年照

在她散文集《流言》的第一篇文章《童言無忌》中這樣描述弟弟張子靜:

我的弟弟生得很美而我一點兒也不……我比他大一歲,比他會說話,比他身體好,我能吃的他不能吃,我能做的他不能做……有一次放假,大家紛紛告訴我他的劣迹,逃學、忤逆、沒志氣……

後來,張愛玲又在《私語》中回憶起弟弟小時候多病的情景:

病在床上,鬧著要吃松子糖,人們把糖裏加了黃連汁,使他斷念,他大哭,把只拳頭完全塞到嘴裏去,仍然要。

張子靜童年

張愛玲用簡潔而又精湛的文字,形象地描述出了一個“很美”而又“沒志氣”的弟弟。

由于弟弟長相秀氣和保姆重男輕女的思想,讓張愛玲有些“嫉妒”,産生了一種“憑什麽弟弟如此平庸,卻能擁有母親一般的長相和家人的偏愛”的無奈之感。

因此,張愛玲評價自己“比他會說話,比他身體好,我能吃的他不能吃,我能做的他不能做。”她像一個爭寵的孩子一樣,向世人證明著她比弟弟強。

幼年張愛玲

“對她只有想念,沒有抱怨”1928年,張愛玲和張子靜隨父親搬回上海。

張愛玲曾在《私語》裏用“父親的姨太太把我父親也打了,用痰盂打破了他的頭”解釋了回上海的原因。但其實,張志沂是因爲唯一的“差事”丟了,心裏受到了刺激,這才痛下決心,趕走姨太太搬回了上海。

在回到上海後,張志沂後知後覺想到了岌岌可危的婚姻,又寫信請求妻子回國,並答應只要妻子回家,他便戒除大煙,不再納妾。

張愛玲母親

聽到丈夫回心轉意,出國留學許久的黃逸梵也決定回國。可這段婚姻終究走向了分道揚镳,原因是張志沂沒有遵守承諾,又開始吸鴉片。

在這段時期,張愛玲在母親的幫助下摒棄了私塾教學的方式,進入了美國教會辦的黃氏小學插班入學六年級。也是在這段時期,張愛玲開了眼界,踏出了成爲一代文豪的第一步。

父母離婚後,張愛玲和弟弟的撫養權歸在父親名下,母親再次離開了他們。這時的張愛玲已經十分敏感,就在她無法理解父母感情分裂的時候,父親在1934年給他們娶了後母孫用蕃。

張愛玲後母

孫用蕃一進門,便主動掌握了張家的經濟大權,將之前雇傭的保姆、下人全部換了一遍後還不滿意,又慫恿張志沂讓一家人搬進了一套有二十多間房的大別墅。

原本就對後母不滿的張愛玲,在搬離她從小長大的房子後更加憤怒。1937年秋,張愛玲和後母大吵一架,被父親關在了房間內,半年後,她悄悄出逃,此後再也沒有回到這個傷心的家。

而被她一直不看好的弟弟,因懦弱的性格,一直活在父親與後母抽鴉片的煙霧缭繞中,度過了一個又一個的春秋。

左邊:張愛玲的姑姑張茂淵;中間:幼年張愛玲;右邊:張愛玲的母親黃逸梵。

張愛玲雖然沒有遺傳到母親的長相,卻完美繼承了母親對藝術的興趣和天賦。憑借著這一點,脫離家庭的張愛玲,在23歲這個青澀的年紀迅速成名,成爲了一代文豪。

張愛玲成名後,她和父親、後母斷了聯系,但始終記挂著弟弟。

解放前夕,張子靜在寄住在上海同學家,離張愛玲的居住的地方很近,姐弟倆不時就見面。解放後,張愛玲的事業更上一層樓,張子靜擔心打擾姐姐寫作,便很少去看望。

張愛玲

1952年,張子靜調到浦東鄉下教書,與姐姐張愛玲見面的時間越來越少。直到這年八月,他才找機會回到了市區。然而,當他到卡爾登公寓找姐姐時,卻發現裏面早已人去樓空,姑姑告訴他:“你姐姐已經走了。”張子靜聽後忍不住哭了出來。

張愛玲沒有和弟弟告別,便獨自前往了美國,並在那裏定了居。

異國相隔的姐弟倆更是很少聯系,不僅僅因爲路途遙遠,還因爲不久之後中美關系僵硬,姐弟倆很難得知對方的消息。

張愛玲

張愛玲在美國繼續自己的創作,張子靜則與父親後母繼續生活在一起。

由于從小身體不好,經濟條件又不允許,張子靜從小體弱多病,常年休學,直到十五歲才小學畢業。再加上幼年家庭發生變故,形成他內向的性格,不太愛說話,一生都沒有結婚。

1989年,張子靜終于聯絡上了在美國的姐姐,張愛玲回信道:

“你的信收到了,一直惦記著還沒有回信,不知道你可好……消息阻塞,有些話就是這樣離奇,傳說我發了財,有又一說是赤貧。其實我勉強夠過……沒能幫上你的忙,是真覺得慚愧,唯有祝安好。”

張子靜

這是張愛玲寫給弟弟的最後一封家書,到1995年,她便突然離世了。

從這封信中,張愛玲非常明確地告訴弟弟,自己雖不是赤貧,但也沒有傳說中的萬貫家財。而她去世之前留給好友的遺物,也只是些書稿,並無多少金銀。

當得知唯一的姐姐也客死他鄉,張子靜十分悲痛,晚年他回憶道:“我了解她的個性和晚年生活的難處,對她只有想念,沒有抱怨。不管世事如何幻變,我和她是同學員,親手足,這種根底是永世不能改變的。”