在中國戶籍系統一直是社會發展與人口流動的重要組成部分,它不僅影響著公民的居住、教育、醫療等基本權利,還深刻地塑造了城鄉結構與發展模式。

長期以來,“農轉非”戶籍的變更問題,尤其是與之相關的限制和條件,一直是政策討論和公衆關注的熱點。

最近關于戶籍政策的新變化給廣大市民帶來了一絲喜訊——“時間紅線”之外的戶籍,即使是“非轉農”,也可以享有回遷的權利。

這一政策的調整不僅爲那些因城市化進程中的各種原因而改變戶籍屬性的市民提供了更多的靈活性,也在一定程度上緩解了戶籍制度帶來的“標簽”問題。

這意味著,不論是因工作、婚姻還是其他社會因素導致戶籍變更的市民。

現在都有可能重新獲得與原籍地相連的權益,如土地使用權、住房資格等,這對于促進人口的合理流動和城鄉平衡發展具有重要意義。

“非轉農”戶口新政解讀:誰將受益?

“非轉農”戶口新政解讀:誰將受益?在中國的廣袤鄉土上,一個新的政策變革正在悄然發生,它牽動著成千上萬農民工及其子女的命運。

這一政策即“非轉農”戶口回遷政策的更新,不僅是一紙公文,更是一道跨越城鄉界限的橋梁。

這項政策的核心在于允許那些曾經因爲教育或工作機會離開農村的人們,有條件地將戶口遷回原籍農村,這一變動無疑爲他們提供了一個重回故土、重新根植家園的機會。

受益人群主要包括那些曾經遷出農村,進入城市求學或就業但未能徹底融入城市生活的一代人。

對他們而言,城市雖光鮮亮麗,卻常常是“觸不可及”,高昂的生活成本和激烈的競爭環境讓許多人感到疲憊不堪。

戶口回遷政策的放寬,意味著他們可以攜帶在城市中積累的經驗和資本,回到成本相對較低的農村,重新獲得穩定的生活基礎,甚至在家鄉推動小規模的經濟活動,成爲連接城鄉的重要橋梁。

城市與農村的發展不平衡,使得政策實施必須在多方利益中尋找平衡點。

城市可能因爲人口流失面臨勞動力短缺,而農村則可能因爲返鄉人口增加而面臨資源配置壓力。

不同利益相關者對于戶口回遷的看法也大相徑庭——一些地方政府擔心人口外流後的經濟下滑,而農民工及其子女則渴望通過回遷改善其社會和經濟地位。

政策的實施,實際上是一場關于希望與現實、歸屬與疏離之間的博弈。

它不僅僅關乎經濟賬本上的得失,更觸及人們對于“家”的認知與歸屬感。

隨著政策的逐步落實,許多原本在城市邊緣掙紮的人們開始重新審視自己的生活選擇,權衡在熟悉的土地上重新開始的可能。

這一政策的推動還帶來了一個有趣的現象——農村的逐漸“城市化”。

隨著越來越多具有城市生活經驗的人回遷農村,他們帶回了新的思想和發展模式,這不僅可能改變農村的傳統面貌,還可能爲農村經濟的多元化發展注入新的活力。

回遷潮:農民子女尋找根的故事

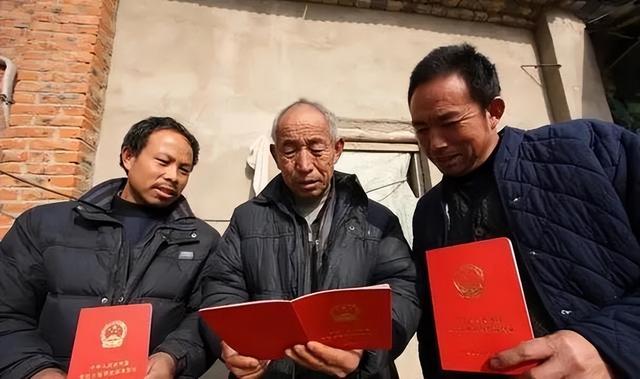

回遷潮:農民子女尋找根的故事隨著“非轉農”戶口政策的推廣,一股由城市向農村的回遷潮開始湧現,其中不乏年輕的農民工子女,他們在城市的邊緣試圖找到立足點,最終選擇回到了他們的根——那片給予他們生命的土地。

這不僅是一次地理上的遷移,更是情感與經濟的雙重旅程,他們帶著城市的經驗和視野,回到了曾經的家鄉,試圖在這片熟悉的土地上書寫新的故事。

以李強爲例,這位曾在東莞的電子廠打工十年的青年,經曆了城市生活的無數磨難和挑戰。

工資微薄,生活成本高,加之身份的不確定性,使得他在城市中始終感覺不到安全感。

當他得知可以將戶口遷回家鄉,他毫不猶豫地抓住了這一機會。

回到湖南的小村莊,利用在城市積累的資金和技能,他開辦了一個小型的電子配件加工廠。

這不僅爲他自己帶來了穩定收入,也爲村裏的年輕人創造了就業機會,促進了當地經濟的發展。

城市的生活節奏和工作方式與農村的傳統和節奏存在明顯差異。

許多回遷者在重返故鄉後,面臨著重新適應的困難。

他們在城市的生活方式、思維模式與農村的傳統觀念往往發生沖突,這種文化和生活方式的碰撞,有時會讓他們感到孤立無援。

李強也經曆了這樣的困境,他的工廠初期因管理方式與村民的傳統做法不合,經常發生摩擦。

盡管如此,隨著時間的推移,李強和他的村民們找到了相互理解和支持的方法。

他開始更多地參與村裏的活動,嘗試與村民溝通,了解他們的需求和想法,同時也將他在城市學到的新技術和管理知識逐漸融入到村莊的發展中。

這種雙向的學習和適應,不僅促進了村莊的經濟發展,也加深了村社的凝聚力。

李強的故事是衆多“非轉農”戶口政策受益者中的一個縮影。

他們的經曆不僅展示了個人的成長和轉變,也反映了整個社會在應對城鄉差異、遷徙與歸屬問題上的努力。

而在這些返鄉者的故事中,我們可以看到一個更大的圖景——一個在傳統與現代之間尋找平衡的中國農村。

資産保護與戶口回遷:農民的新策略

資産保護與戶口回遷:農民的新策略隨著中國農村地區的城市化加速,傳統的宅基地制度面臨前所未有的挑戰與變革。

在這種背景下,戶口回遷不僅僅是一個簡單的地址變更過程,更成爲農民家庭維護和增值其土地資産的重要策略。

通過回遷戶口,農民能夠直接參與到土地的管理和決策中,加強對自己宅基地的法律保護,同時借助政策優勢,提升土地價值。

戶口回遷爲農民提供了與土地直接相關的權益保障。

一些地區的政策規定,只有當地戶口的農民才能享有宅基地使用權,這直接促使許多在外地務工的農民選擇回遷戶口。

這種政策不僅確保了土地資源的合理利用,也防止了外來人口對當地資源的無序競爭。

回遷戶口還使得農民能夠更好地利用國家提供的農業補貼和貸款,這些經濟激勵措施顯著提升了他們對土地進行改良和投資的能力,進一步提高了土地的經濟價值。

許多農民在城市生活多年,已逐漸適應了城市的生活方式和工作環境,當他們面臨是否回遷戶口的選擇時,往往會陷入傳統與現代化需求之間的矛盾。

他們需要回遷戶口以保護自己的土地權益,另一方面,他們也不願放棄城市中更多的就業機會和更高的生活質量。

這種內心的拉扯不僅影響了個人和家庭的決策,也反映了在現代化進程中農民群體權益保護的複雜性。

戶口回遷作爲一種新興策略,對農民保護自身資産具有積極的推動作用,但其實施過程中的複雜性和挑戰也不容忽視。

這既是對農民個人決策智慧的考驗,也是對政策制定者在平衡傳統權益與現代化需求中智慧與遠見的考驗。

如何在這兩者之間找到一個合適的平衡點,將是影響中國農村未來發展的關鍵因素。

地方實施差異:各地政策解析與比較

地方實施差異:各地政策解析與比較戶口回遷政策在中國各地的執行呈現出多樣化的面貌,每個地區根據自身的經濟發展水平、人口流動狀況以及土地資源狀況來調整和實施相關政策。

這種差異化的政策實施不僅反映了地方政府對于當地實際情況的響應,也揭示了在不同地區之間,如何平衡經濟發展與人口管理的複雜性。

以東部沿海和西部內陸爲例,差異尤爲顯著。

東部地區由于經濟發展較早,城市化水平高,很多農民已經轉變爲城鎮居民,宅基地的經濟價值相對較低。

因此這些地區的戶口回遷政策更多是以促進人口合理流動和優化城鄉結構爲主。

在浙江省一些發達地區,政府推出了“宅基地管理權與使用權分離”的試點政策,允許農民保留土地所有權,而將使用權出租或轉讓給他人,從而獲得經濟收益,同時自身可以自由選擇居住地點。

這種政策的實施既保護了農民的土地權益,也促進了土地資源的有效利用。

西部內陸地區由于經濟起步較晚,農村人口占比較高,宅基地的實際使用價值和經濟價值仍然非常重要。

在這些地區,戶口回遷政策更多地體現爲一種保護機制,確保農民不因城市化進程而失去對自己土地的控制權。

四川省一些地區實行的“戶籍農業化”政策,鼓勵城市居民回歸農村,通過提供稅收減免、創業支持等措施,使得農村地區能夠吸引更多的人才和資金,促進當地經濟發展。

這種地區間的政策差異不僅展示了地方政府在實際操作中的靈活性,也反映了不同地區在發展戰略上的權衡和選擇。

農民在這一過程中既是政策的受益者,也可能面臨由于政策調整帶來的各種挑戰。

如何在保證農民土地權益的同時,合理引導人口流動和經濟發展,是擺在各級政府面前的一大挑戰。