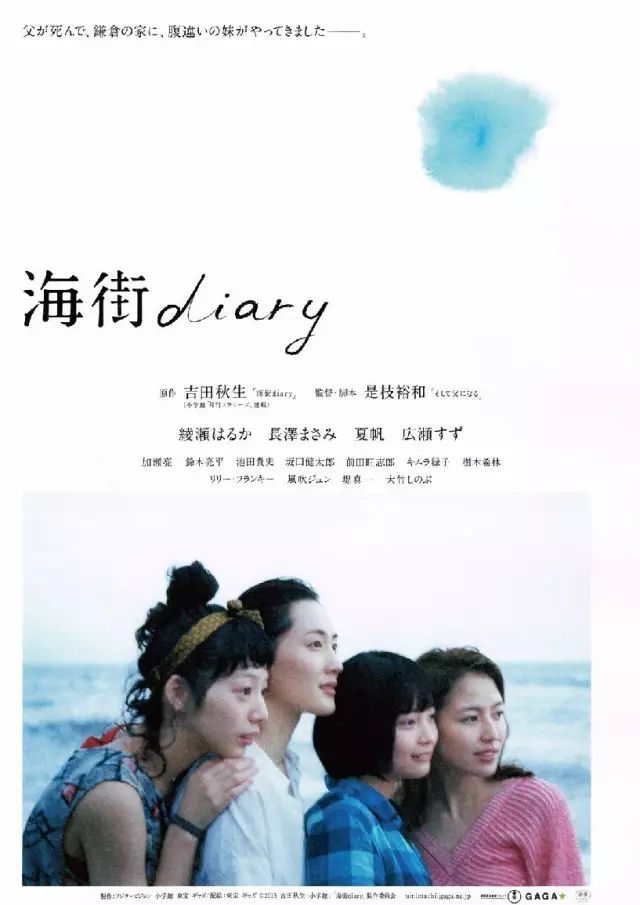

日本,臨海古城:鐮倉,有一座順山而建的小鎮。有一天,一個男人忽然抛下妻子和三個女兒離家出走,和情人私奔去了...15年後,三個已經長大成人的女兒,接到了父親的死訊...這不是一個狗血的故事 :《海街日記》。

在父親的葬禮上,三姐妹認識了同父異母的妹妹:淺野鈴。她們決定把這個孤苦伶仃的妹妹,接過來一起生活...

就這樣,淺野鈴走進了父親曾經生活過的房子。這是一棟百年的老舊房子,四季流轉,四姐妹的故事,在這裏悄然上演……

要伺候好一座老房子,並不容易,要打掃庭院,要修補被風吹破的窗棂,最幸苦的,是要照顧好院子裏那棵50年的梅子樹...大姐說:照顧活著的東西都是很費勁的,這是外婆的口頭禅。

整部電影裏,沒有狗血的姐妹撕逼,只有淡淡的憂傷和庸常的生活:一碗好吃的沙丁魚蓋飯、午後偷偷睡個懶覺、姐妹間的拌嘴、互相塗指甲油...

從某種意義上說,幾個姐妹的生活糟透了,她們被父母抛棄,靠外婆撫養長大...外婆去世後,大姐守著一座破房子,小小的年紀就要承擔起家庭的重任。

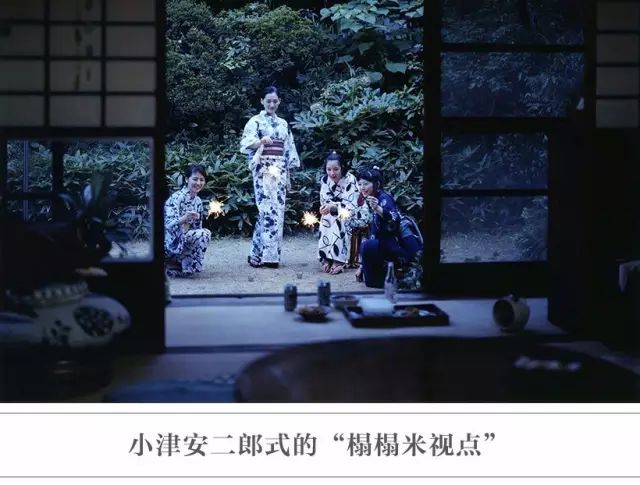

同時,她們的生活又很幸福,一年釀一次梅子酒,酒釀好了,夏天就來了;吃沙丁魚蓋飯,那是父親的最愛,飯裏好像有父親的味道;一年放一次煙花...或許,她們的出生糟糕透頂,但還是要幸福的活下去...

本片導演:是枝裕和。在這個西風壓過東風,在這個崇尚外露張揚的時代。他始終堅持著自己隱忍含蓄的電影美學。

與人閑聊時,我常說:沒能和小津安二郎生在同一個時代,是我們的悲哀。所以,我們更不能錯過是枝裕和了。

在是枝裕和的電影裏,我們看不到激烈的戲劇沖突,也沒有刻意的煽情...只有平凡生活中的詩意。

以這部《海街日記》爲例,電影中那位抛妻棄女的父親,並沒有被“道德審判”,導演似乎是想告訴觀衆“或許他也有不得已的苦衷”。是枝裕和說:電影的存在並非爲了審判個人,導演也不是上帝或法官。

對父親一直充滿怨恨的大姐說:父親這輩子雖然窩囊,但說不定也是個溫柔的人呢,你看,他給我們留下了這樣一個美好的妹妹...這一刻,她如釋重負,她終于坦然了...

很多人都認爲詩意的生活一定是在遠方,北上廣是苟且,西藏是詩意;吃快餐是苟且,喝咖啡是詩意;婚姻是苟且,戀愛是詩意;打工是苟且,創業是詩意...

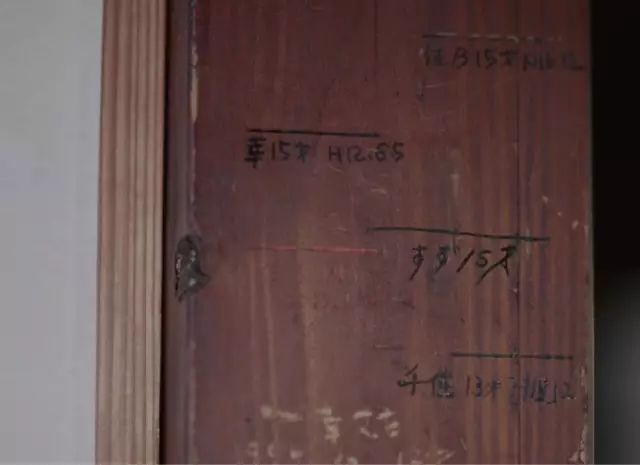

是枝裕和告訴我們

在門上標記自己15歲時的身高

也是“詩意”

但在是枝裕和的眼裏,就連電車是一種很有詩意的交通工具,他在一篇短文中寫道:富豪可以買私人飛機、輪船,唯獨不會買電車,這種交通工具生來就背負著要同他人一起搭乘的宿命。你無法把電車占爲己有,這一點使它充滿了浪漫氣息。因此,在他的電影中,你經常會看到電車的身影...

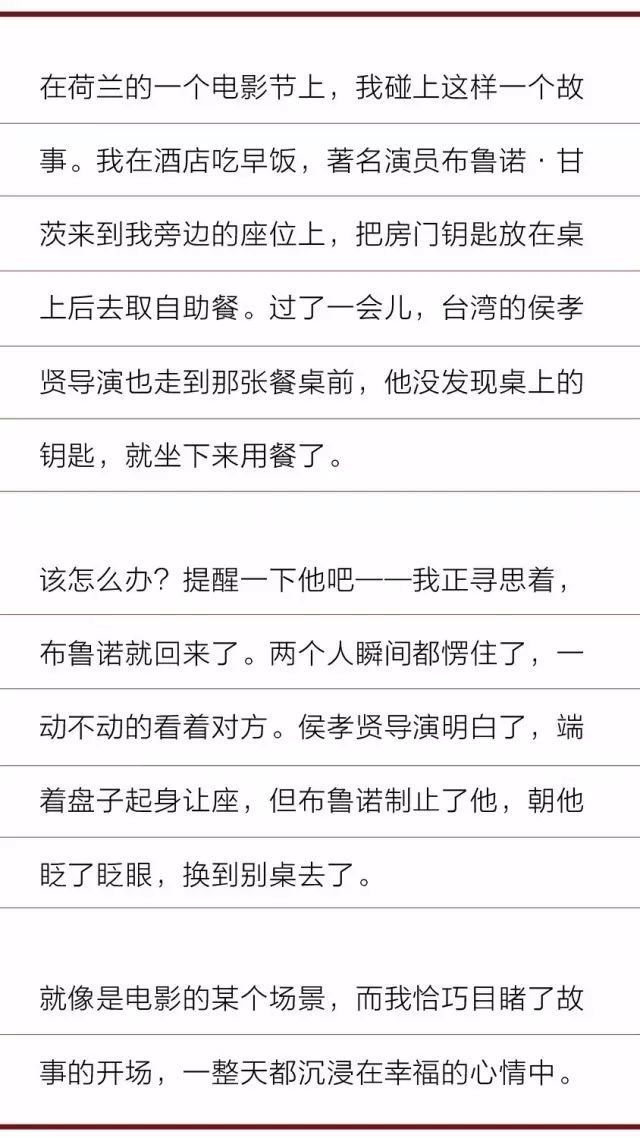

是枝裕和曾經講過這樣一個故事:

是枝裕和就是這樣一個,善于在生活中發現生活的溫暖趣味的人。

在這部《海街日記》裏,展現了大量瑣碎細微的生活細節,小鎮、大海、老房子、梅子酒、各種食物...電影中,有生離,有死別,有愛情,有親情,有四季流轉的美景,有苦樂參半的生活。生活不就是這個樣子嗎?吃著吃著,活著活著,這輩子就過去了。或許,生活的苟且和詩意,從來就是糾結在一起,永遠沒辦法徹底的分開。

這部電影還有一個有趣之處,它以一場葬禮開頭,以另一場葬禮結束。死者留下了這樣一段話:雖然要死了,但依然能感受到美麗的東西,真是不錯的人生啊!四姐妹也不禁問自己:我最後的回憶將是什麽呢?二姐說:我的話,就是男人,還有酒。大姐說:是這個家。我覺得,這也是詩意吧。