程十發,

海派畫壇的一代宗師,

是改革開放後第一個出國辦畫展的畫家。

他的繪畫風格多樣,

在山水、花鳥、人物都有成就,

在種種榮譽和頭銜背後,

他活得松弛,十分幽默。

▲

程十發美術館展出的程十發作品

爲了學習前人的技法,

程十發幾十年裏省吃儉用,

收集古字畫,

最後又將這些藏品悉數捐出。

1996年,他向上海市文化局

捐贈了122幅他收藏的作品,

包括唐伯虎、董其昌、吳昌碩等曆代大家的精品。

雖然他沒有提任何要求,

但無形中也獲得了回報——

上海以他的名字建立了程十發美術館,

提供了更廣闊的空間,

去展示程十發的藝術、海派的藝術。

▲

蔡梓源是畫家,也是國內程十發最主要的收藏者之一

蔡梓源是國內程十發作品最主要的收藏者之一。

他是廣東潮州人,

17歲時來到上海求學、學習繪畫。

在老師家中,對一幅程十發的作品一見傾心,

從此開始了收藏之路。

在蔡梓源所創立的桑浦美術館,

收藏有許多程十發的作品,

一條在這裏和他聊了聊,

作爲畫者和藏家對程十發的理解。

▲

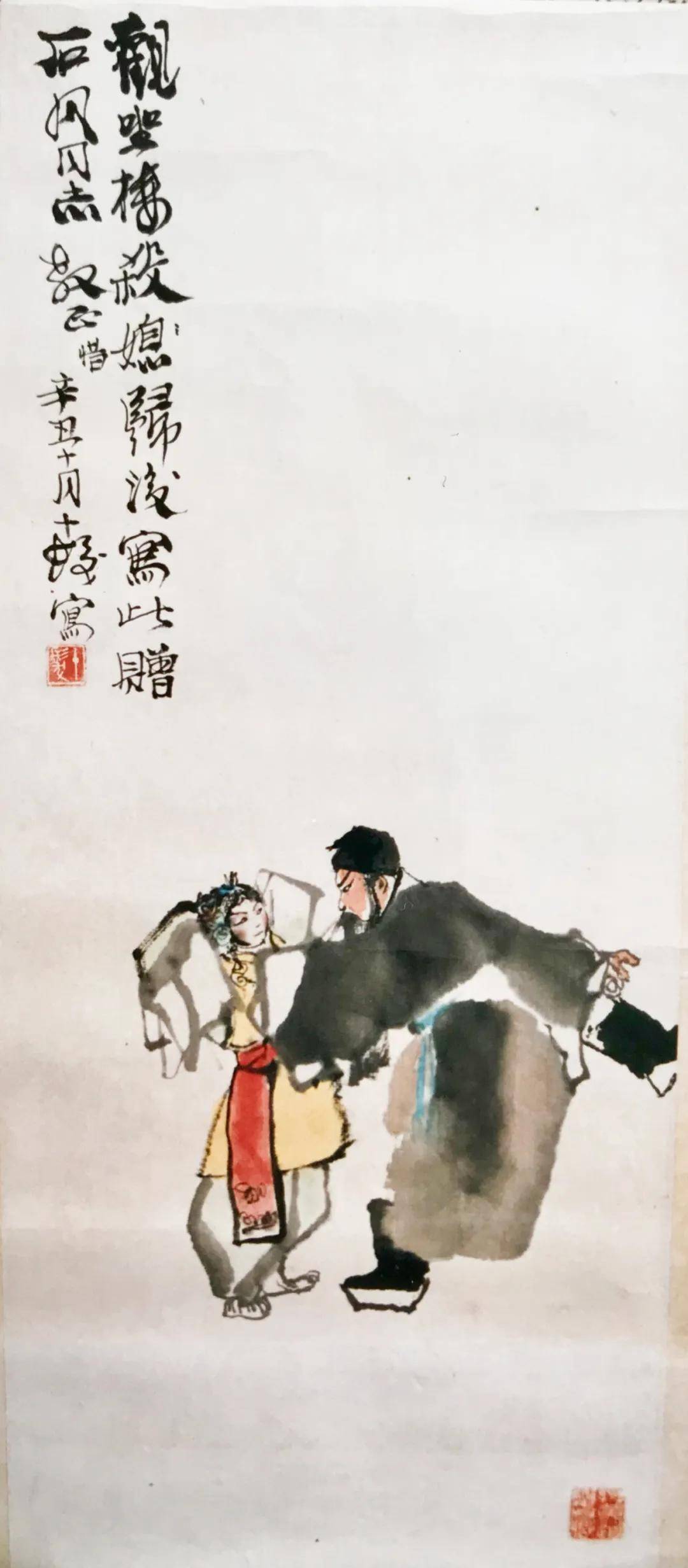

曾令蔡梓源一見傾心、夢寐以求的畫作

程十發極少畫戲曲人物,市面上很少能見到他這一主題的作品,這是其中一幅

蔡梓源是廣東潮州人,17歲來到上海學畫。在老師家裏,他看到程十發送給老師本人的一幅作品,一見傾心。畫中是一個戲曲人物,“寥寥幾筆,卻將神態描繪得盡善盡美”。當時他就夢想著,想要收藏這件作品。

2000年左右,他終于求到了這件作品,當時的價格是1萬元左右。自此,他對程十發作品的收藏一發不可收拾,用他自己的話來說,是“愛入骨髓”。信劄、文稿、瓷盤等等,逐漸建立起來一個立體性的收藏。他曾經參與修訂《程十發年譜》,也帶著自己的這些收藏四處辦展,就是爲了能讓更多人了解到這些給他很大震撼的作品。

說到程十發的繪畫生涯,蔡梓源幾乎是不假思索地脫口而出“他是個天才”。

▲

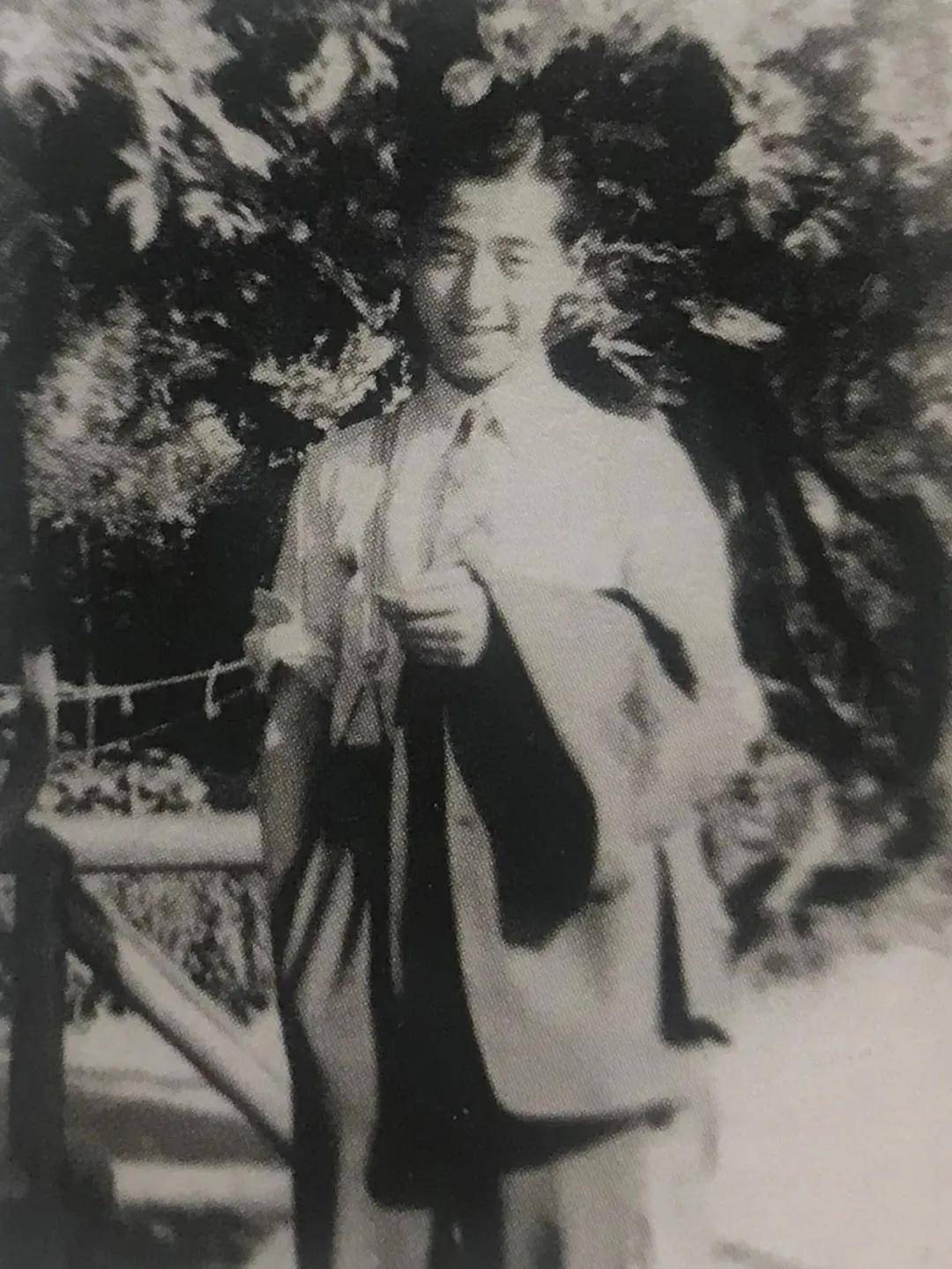

美專時期的程十發

程十發1921年生,家裏世代行醫,到他這代時,“突然變成了一個畫家”。他說自己念書不好,“數學常得0分”,倒是很小就對畫畫展現出了興趣和天分。9歲時,程十發的父親早早離世,母親一人挑起了家庭重擔。

▲

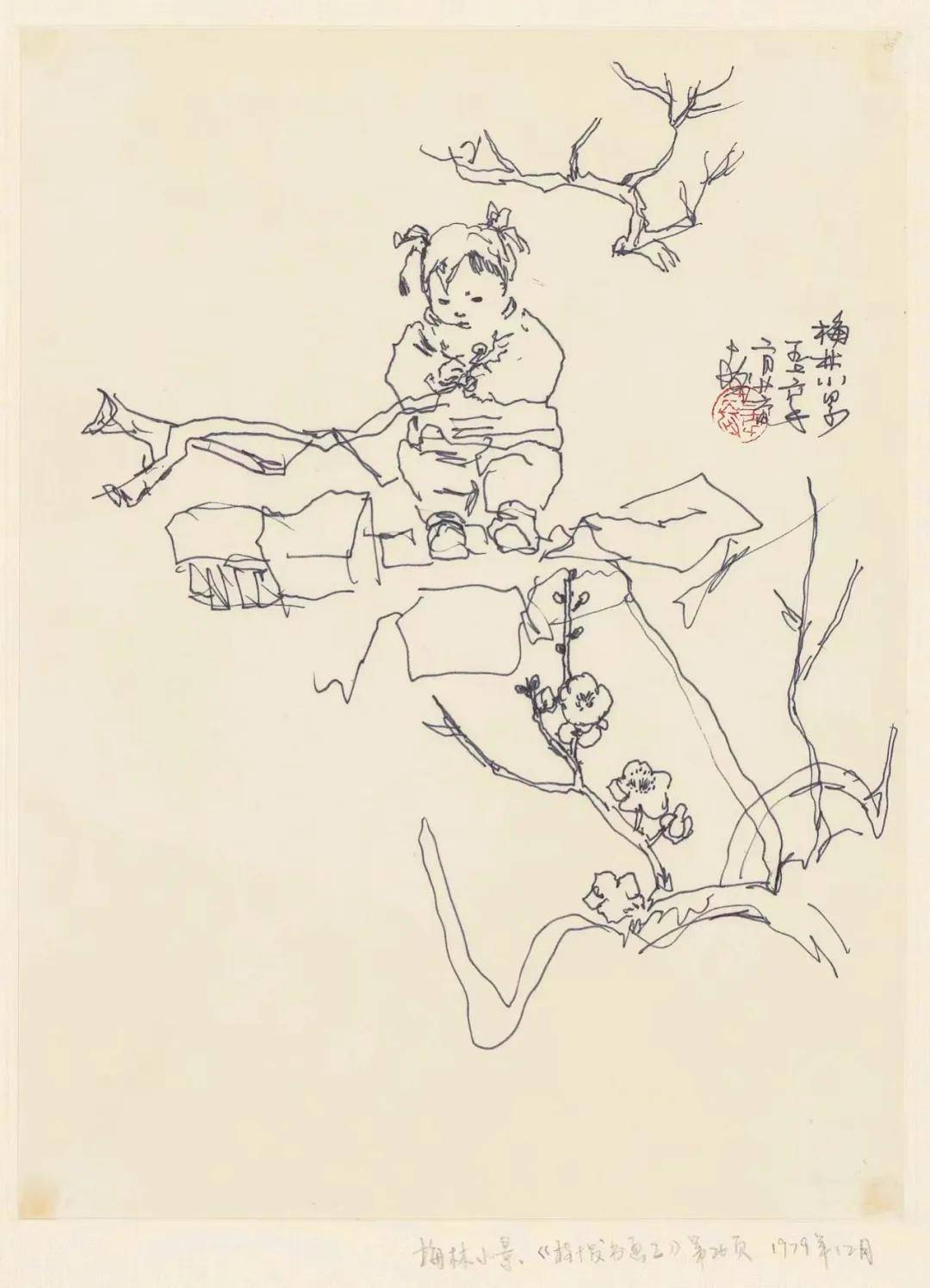

程十發速寫作品

雖然生活並不容易,母親也從未強迫程十發繼承父志,反而是充分支持了孩子的愛好。18歲時,程十發考入劉海粟創辦的上海美術專科學校國畫系,開始系統地學習美術。

當時的美專氛圍開放,除了美術系,還有音樂系、圖畫系等,很多學生這時已經開始受到西方畫派的影響。這對年輕的程十發是個很好的起點,耳濡目染之中完全打開了眼界。

▲

程十發與同爲畫家的愛人張金锜

他的愛人張金锜也是當時在美專的同學,兩個人一畢業就結婚,伉俪情深。但年輕的畫家單靠辦展、賣畫,生活也同樣艱難。他們靠著愛人的一些首飾嫁妝度過了一些清苦的日子。

程十發還去銀行上過班,數學不好的他顯然不擅長這份工作,又很快放棄。之後,他們一同回到了松江的老宅中,在家裏的支持下,堅持繼續畫畫。

▲

《唐人詩意圖》

1949年後,他才又回到了上海,當時國內有畫連環畫的風潮,程十發也因爲連環畫作品而聲名鵲起。如《阿Q正傳一零八圖》《膽劍篇》100幅一出版即轟動全國,他把連環畫當做文人畫創作,即使是通俗的畫作,也同樣有自己的格調。

他創作的連環畫《幸福的鑰匙》,借鑒了德國畫家丟勒的創作手法,自己刻了木板做木刻版畫的封面,自己做了書的設計,全能。

▲

最富盛名的作品《小河淌水》

五六十年代,他去雲南采風,那段時間他的人物畫達到了一個巅峰,被稱爲“程家樣”,最富盛名的作品《小河淌水》也是這個時期的作品。

▲

程十發雲南寫生時期的作品

蔡梓源形容程十發在雲南時期的寫生作品“畫面是平面的,但是仿佛可以聽到畫外之音。聽到敲鼓的聲音,跳舞跟打鑼的聲音。包括有小鳥在天空飛的聲音,雲南鮮花的香味,都可以感受得到。”

人物、山水、花鳥,“他都能畫”,但唯獨戲曲人物他畫得少,蔡梓源也很少見到。有人猜測,因爲程十發在美專時曾經受教于關良,而戲曲人物又是關良的“招牌”。程十發爲表對老師的恭敬,所以有意避免了這個主題。只有少數情況下他才會畫幾幅,曾經讓蔡梓源在老師家中一眼驚豔的作品便是這樣一幅人物畫。

1979年,改革開放後,程十發是第一個出國辦畫展的畫家,他到日本辦過二次畫展,又先後出展香港、澳門、新加坡,以及歐美等地。程十發這個名字,是如今談到“海派畫壇”繞不開的裏程碑。

▲

程十發與蔡梓源

蔡梓源的老師蘇石風是程十發的同學,他和程十發因此有過幾次生活裏的接觸。程十發給他留下最深的印象,“第一是他的天才,第二就是他的幽默,他言語不多,卻總是能一句話就讓你捧腹大笑。”

有幾則逸事廣爲人知。比如曾經有人向他求畫,用圈內的行話來說,就是“求點顔色”。程十發隔天拿了兩盒顔料去贈人,說,你既求點顔色,那我就給你點顔色。

又比如曾經有理發店找他題詞,他落筆四個字“要侬好看”,一語雙關,對于理發店來說又非常諧谑有趣。

他本人是一種非常“當代”的性格,輕松、開放,且從非常年輕時就初露鋒芒。讀書時大家規規矩矩都上摹古的必修課,他偏推崇“無法可循”的方從義。有時交上作業,不少老師對他的叛逆不滿,但老師王個簃先生對他很包容,反而是非常欣賞他的天分,說:“隨他去吧,他想怎麽畫就讓他怎麽畫。”

▲

王個簃王老曾賦詩一首評點程十發:“程生不猶人,胸次極寥廓。撫古有會心,筆墨無拘束。蕭疏木一柯,崱屴山一角。策杖入空濛(蒙),俯仰何所作。曲高和者寡,紛紛念流俗。”

在成名後,程十發也勸年輕畫家“叛逆”,不要學他,要有自己的風格。他說,“我最大的不同就是異于他人,像我就不要學我,不像我的,才算學我。”

雖然他被視爲海派畫壇的代表人物,但是他自己則說,“海派無派,是一群在上海各展抱負,各有擅長的畫家們的統稱。”在他眼裏,畫家的探索精神寶貴,“不同”是最值得尊重的。

蔡梓源說“他任何一筆畫、任何一個字,或者他做一點什麽事,都有程十發的本色。一幅作品即使不簽名都看得出是程十發,這就是藝術家的成就。”

▲

程十發作品

這位極有個性的畫家,也有一顆拳拳之心。九十年代,程十發已經在畫院當領導,他看到單位分房資源緊張,年輕畫家生活窘迫困難,有些已經結婚生子都沒地方住。

這時期正好他的畫作已經在港澳地區逐漸形成市場,于是他閉門創作一個月,“甚至在暑熱的天氣累到病倒,爲香港一個老板畫了30幅大畫。”這些畫賣了60萬,他用來買了10套房子置換給這些年輕的畫家。

▲

程十發給上海文化局寫信,捐贈了飽含他幾十年心血的藏品

1996年的時候,程十發向上海市文化局捐贈了122幅他收藏的作品,其中包括王蒙、唐伯虎、董其昌、陳老蓮、金農、羅聘、任伯年、吳昌碩等曆代大家的精彩作品。蔡梓源了解到,爲了這些收藏,他幾十年裏省吃儉用,有時甚至需要向單位借款、預支稿費來買畫,可謂吃足苦頭、耗盡心血。但他在當時卻毫無惋惜地盡數捐出。

他說,收集古字畫的目的就是爲了學習、借鑒前人的技法,而非爲了換取錢財,“這些藝術品都是屬于人民的,我個人保管是暫時的,現在我把它們交給人民、也是了卻了自己的一個心願。譬如人住在地球上,總也是要付房錢的嘛。”

雖然他沒有提任何要求,但是卻無形中獲得了更大的回報——上海用兩年的時間、以他的名字建立了程十發美術館,提供了更廣闊的空間去展示程十發的藝術、海派的藝術。

▲

蔡梓源既是藏家、也是畫家

一條:您是如何踏上收藏的道路?

蔡梓源:我是廣東人,廣東是80年代改革開放,比上海要早個十幾年,所以當時上海的很多畫家是要通過廣東的朋友或者廣東這地方,再賣到海外去的。

我是從九十年代開始搞買賣和收藏,當時藝術品是不溫不火的,因爲中國大陸還沒有形成一個藝術品的市場,這個市場都是服務于港澳台、日本、韓國這一塊。

在2003年到2005年,我們行業裏講“井噴”兩個字,藝術品是非常猛地漲起來了

▲

程十發與愛人張金锜合作的作品《葫蘆雙雞》

一條:您的身份很複雜,既是畫家、又是藏家,在收藏程十發畫作的時候,心態是怎樣的呢?

蔡梓源:買藝術品是我高興,我喜歡才買。如果是買來投資的,當然是賺了錢才開心;但如果你是喜歡的,就算永遠沒有漲,你拿到了這個作品也是很開心的,對吧?至于市場以後漲了跌了,那是市場的行爲。

我買程十發,就是因爲我喜歡程十發的作品,我爲了我自己而買的。所以我現在做他的專題,做他的系列,也在他誕辰95年、96年、97年的時候,把他的作品拿到汕頭、廈門、常州去做他的個人展覽,就是因爲自己喜歡,我想把他的作品推到全國去展覽,希望介紹給更多人喜歡。

▲

爲了給後輩換房而作的人物畫,2013年以56萬元被蔡梓源收藏

一條:您現在關于程十發的收藏中,哪幾幅作品和背後的故事讓您印象最深?

蔡梓源: 程十發曾爲了給年輕畫家換房子而閉關畫畫。這裏面還有個小故事,當時他畫了30幅畫的時候,畫了15幅花鳥,15幅山水。後來香港老板來了以後,說你是畫人物的大師,怎麽沒給我畫人物。于是程十發又畫了一幅人物畫給他。這幅畫在2013年的時候出現在拍場上,當時就賣了56萬,這幅畫現在也展示在我的美術館這一邊。

你想想,當時31幅畫總共才賣了60萬,後來一幅畫就賣了五十幾萬,這也是投資的價值。

還有很特別的是一幅“葫蘆雙雞”,程十發的愛人也是畫家,他們夫妻兩人有時會合作作畫的。畫面中,兩個雞是程十發畫的,上面的葫蘆是他的愛人張金锜老師畫的,是很完整的一幅他們夫妻兩個人的作品,在我收藏了以後再請了程多多(程十發次子)老師提了一個“葫蘆雙雞”的字,諧音“福祿雙吉”,也是很好的寓意。