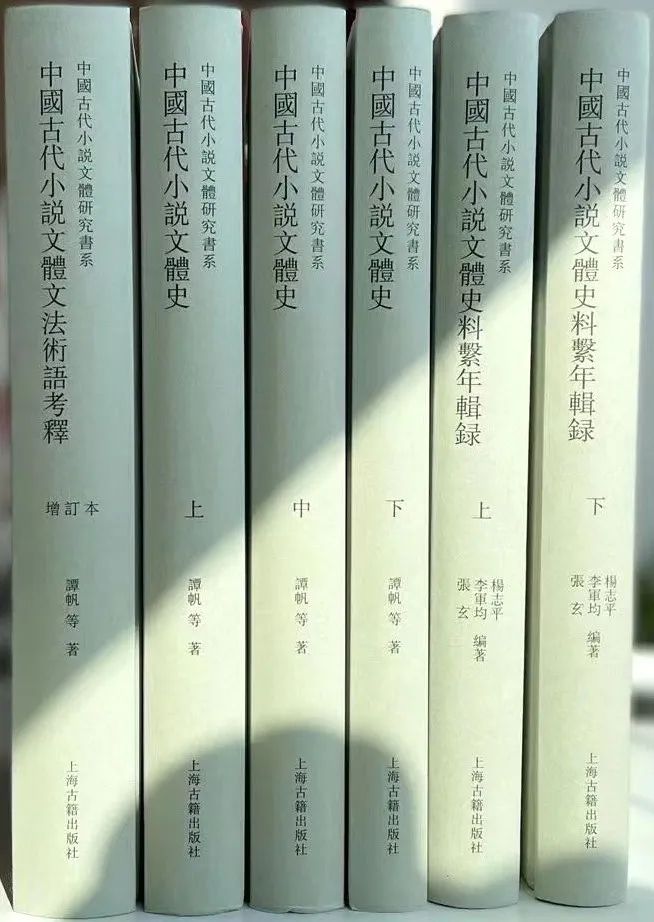

《中國古代小說文體史料系年輯錄》,楊志平、李軍均、張玄編著,上海古籍出版社2023年11月版。

該書首次以系年形式較爲全面地輯錄整理了中國古代小說文體的相關文獻,主要內容涉及古代小說文體的觀念、價值、形態、編創、文法等基本問題,文獻來源主要包括曆代小說序跋、題辭、評點、文本自身以及筆記、方志、曲話、史論、書志等等。藉此系年,古代小說文體的演進態勢得以直觀呈現,具有較高的史料價值和理論價值,對古代小說相關領域的研究亦有重要的參考價值。

總序 譚帆

序 陳文新

前言 楊志平

凡例

先秦兩漢

三國兩晉南北朝

唐五代十國

宋遼金元

明代

清代

難以確定時限之清代史料

附錄:《四庫全書總目提要》小說文體史料選輯

參考書目

後記

陳文新

紀傳體、編年體是中國傳統曆史著述的兩種主要體裁,而編年體的寫作遠較紀傳體薄弱。與古代的這種體裁格局相似,在20世紀的中國文學史寫作中,也是紀傳體一枝獨秀。

中國古代小說文體研究書系

20世紀90年代以來,隨著文學史觀念的更新和學術研究的深入,以編年方式來處理各個領域的曆史文獻,成爲一個常見的做法,成就有目共睹。

在林林總總總的編年著述中,譚帆教授主編《中國古代小說文體研究書系》“資料編”——楊志平、李軍均、張玄編著的《中國古代小說文體史料系年輯錄》涉及的是一個新的領域,確有編纂的必要,其學術意義顯而易見。

作爲古代小說研究領域第一部以系年形式編纂的小說文體史料著作,本書的特色與優勢較爲鮮明,突出表現爲擴大了小說文體史料采集範圍。

明清小說文本中含有不少小說批評史料,正如中國古典詩中有許多論詩詩一樣。明清小說文本中的小說批評,涉及小說觀念、小說文體、小說創作、小說功能、小說傳播等諸多方面,不拘一格,時有新見。《中國古代小說文體史料系年輯錄》十分留意明清小說文本中的小說批評材料,表現出了學術的敏銳。

《中國古代小說文體史料系年輯錄》

又如古代中國方志衆多,其纂修者往往有意無意地收入了大量小說史料。尤其是在人物傳記、逸事、仙釋等門類中,小說史料尤爲豐富,有助于完整把握明清小說文體理論發生發展的生態環境,也有助于解決若幹具體學術問題。

本書即在方志中輯錄了較多珍貴材料,這些史料對小說文體研究頗多裨益,如“志中所載,擇其要而切者,爲小說斷之。所以寓懲勸,廣去取,補缺略也。”(《(嘉靖辛醜)長垣縣志》凡例)“今夫稗官,非官也,然矢口肆筆,或有以成言,猶愈于無官耳。野史,非史也。然鄙見俚詞,或可以備采,猶愈于無史耳。”(《(萬曆)新昌縣志》田管敘)“志,史之余;稗官小說,又志之余也”(《康熙昌平州志》卷二十六)等,在這些方志史料中,可以獲得大量有參考價值的記錄。

再如《四庫全書總目提要》比較圓滿地建構了中國古代的知識體系。對于曆史上的重要著述,不是像《藝文志》或《文苑傳》那樣簡要提及,而是盡量作出全面考察,致力于確定其曆史地位。又因時在清代中葉,在知識體系的建構方面,便具有了集大成的性質。雖然《四庫全書總目提要》忽略了所有的白話著述,但就文言世界的“小說”而言,其梳理無疑是最爲系統、最具學理性的。

《中國古代小說文體史料系年輯錄》較爲完整地收錄《四庫全書總目提要》中與“小說”有關的材料,這是對傳統知識體系的尊重,有助于系統把握文言世界的小說文體論述。

《中國古代小說文體史料系年輯錄》在體例方面的一個優點是每條材料都注明了出處,包括版本說明。

《中華大典·文學典》

猶記20年前,負責編纂《中華大典·文學典》中的“明文學部二”,對于所有史料,我們都在原稿上詳注了出處,而出版時全被刪掉了。原來是出版社擔心有人直接利用我們辛勤收集來的材料編書,特意作了“技術處理”。

這樣看來,《中國古代小說文體史料系年輯錄》的編纂者,坦然提供版本資料,不只是體例較爲完善,也是良好的學術品格的體現。

與紀傳體相比,編年體既有長處,也有短處。其長處在于客觀性和豐富性,其短處在于缺少明確的判斷和大局觀。

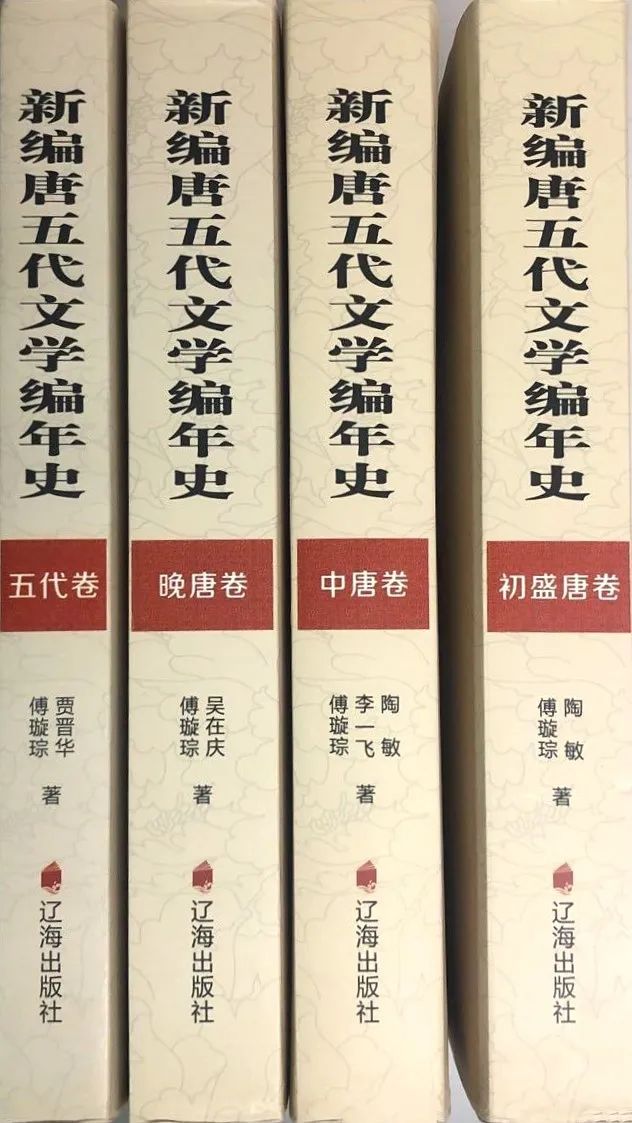

以較早問世的傅璇琮先生主編的《唐五代文學編年史》(遼海出版社1998年版)爲例,即明確以客觀性、豐富性爲其編纂原則。它與通行的文學史的區別是:就體例而言,全書概由豐富翔實的原始數據按年月順序編排而成,而沒有那種聯篇累牍的分析性、評價性、議論性文字。

傅璇琮主編《新編唐五代文學編年史》,遼海出版社2012年版。

就選材而言,以唐人的文學觀念爲尺度,而不以現代文學觀念爲尺度。比如貞觀元年的文學,從正月到八月,該書共列了四條綱,另有十五條月份不明,合計其十九條,依次是:太宗宴群臣,始奏《秦王破陣樂》;僧法琳與慧靜唱和;陳子良爲相如縣令,作《祭司馬相如文》;玄奘西行求法;太宗作《秋日》詩,袁朗有和作;上官儀等進士登第;謝偃對策及第;褚亮爲弘文館學士;許敬宗爲著作郎,與太宗唱和;李百藥爲中書舍人;隋遺臣劉子翼不應诏;于阗國畫工尉遲乙僧到長安;窦德明爲常州刺史,與僧唱和;著《經典釋文》《老子疏》的陸德明去世;孔紹安、庾抱、蔡允恭、賀德仁、袁朗等卒,皆有集。

這十九條所敘的事情,絕大部分不見于通行的紀傳體文學史。換句話說,在現代文論的視野中,許多事情是不宜進入文學史的。

《唐五代文學編年史》將這些悉數編入,不做闡釋,潛在地包含了一種寫作立場:文學史家的任務主要是客觀敘述。盡管被記録的“曆史事實”絕不只是“事實”,而是包含了記録者的判斷或加工,但傅先生等傾向于用事實本身來呈現文學史進程,而不是闡釋自己的研究結論,仍明確顯示出對客觀性的尊重。用事實來構成曆史,並努力加以清晰完整的敘述,這是編年史的特點。

編年史的這一特點與現代的曆史編纂理念是不吻合的。現代的曆史編纂理念確認:曆史著作不是一系列事件的堆積;只見樹木,不見森林,一味地羅列事實或窮究細枝末節,雖然不能說毫無意義,卻不具備嚴整的史家品格;曆史著作不能缺少系統的綜合與分析。

《中國古典文學研究》

正是依據這種理念,袁世碩先生斷言:《唐五代文學編年史》不應以“史”爲名。他明確地說:“現在有另一種情況:以文學史命名的書中,只是以曆史年代爲序,逐次記載文學家的生卒、仕曆、交流活動,作品的創造、結集、刊行,以及有關的政治事件、社會現象,其中只見有部分作品的名目,卻沒有對作品的內容、做法和總體特征的揭示、評述,全書自然也顯示不出文學發展的面貌和軌迹。這樣的著作只是提供了翔實的文學創作和發展演變的社會的、文化的背景材料,對文學史的研究和編寫十分有用,但卻缺少文學史的基本內容,是不足以稱作文學史的。”(馬瑞芳、鄒宗良主編:《中國古典文學研究》第3頁,人民文學出版社2006年版。)

他因此提倡將編年體排除在文學史寫作的範式之外:“古代史書有以人爲目的紀傳體,以事爲目的紀事本末體,還有逐年記人事活動的編年體,各有其功用。文學史的主體是文學發展變化的情況,不重在與之有關的人事。文學史的體式,可以有史書紀傳體式的作家論、作品論,作家論也是以評論其作品爲主要內容;有紀事本末體式的文體史、文學類型史,敘出一種文體、文學類型的興衰本末。而編年體在文學史研究中則有所不適應,有所局限:一是有許多作家的行迹、許多重要作品的寫作、成書年代,不能十分確定,難于准確系年;二是即便是詳密的文學史實的編年,那也缺少文學史的主體內容,不足以稱作文學史。陸侃如以十年的研究積累做成一部內容豐實的《中古文學系年》,自認爲這只是編著中古文學史的准備工作,不取‘文學史’之名,正緣于這個道理。”(馬瑞芳、鄒宗良主編:《中國古典文學研究》第6~7頁,人民文學出版社2006年版。)

《中古文學系年》

袁世碩先生強調文學史不能沒有綜合性的分析闡釋,雖因缺少對20世紀90年代編年史寫作的同情之了解,不免嚴厲了些,但確實是一個值得重視的命題。

雷納•韋勒克曾對克萊恩“不帶論旨”的著述方式提出批評:“克萊恩擯斥愛特津斯那種概括理論學說的方法,主張按年代分析具體文本,想有一部‘在何謂批評或批評理應如何的問題上不抱先入定見的曆史’,一部‘不帶論旨’的曆史,這個目標我以爲無法企及而且並不可取。”([美]雷納•韋勒克:《近代文學批評史》第5卷第2頁,楊自伍譯,上海譯文出版社2002年版。)

只看到櫻桃、李子、葡萄而看不到水果的存在,只有曆史上的事實而沒有自己的視角,當然是一個欠缺。

袁先生提出的問題是應該加以認真對待的。紀傳體的時空意識以若幹焦點(作家)爲坐標,注重大局判斷。若幹重要術語如“建安風骨”“盛唐氣象”“大曆詩風”等,就是這種學術智慧的凝結。

與紀傳體相比,編年體在展現曆史進程的複雜性、多元性方面獲得了極大自由,但在大局的判斷上,則遠不如紀傳體來得明快和簡潔。如何在發揮其優勢的同時又能適當彌補其短處?

拙見以爲,編年體不應該也不可能是“年譜合編”。爲了在一定程度上彌補編年體例自身的缺憾,並且同一般意義上的文獻索引、資料彙編和大事紀年有所區別,有必要將更長的時段納入視野,並致力于從特殊轉向一般,從個別事件轉向一致性,從敘事轉向分析。

陳文新主編《中國文學編年史》

在主持編纂十八卷本《中國文學編年史》(湖南人民出版社2006年9月版)的過程中,我們曾嘗試從三個方面對編年體作了改進:

其一,關于時間段的設計。編年史通常以年爲基本單位,年下轄月,月下轄日。這種向下的時間序列,可以有效發揮編年體的長處。我們在采用這一時間序列的同時,另外設計了一個向上的時間序列,即:以年爲基本單位,年上設階段,階段上設時代。這種向上的時間序列,旨在克服一般編年體的不足。具體做法是:階段與章相對應,時代與卷相對應,分別設立引言和緒論,以重點揭示文學發展的階段性特征和時代特征。

其二,曆史人物的活動包括“言”和“行”兩個方面,“行”(人物活動、生平)往往得到足夠重視,“言”則通常被忽略。而我們認爲,在文學史進程中,“言”的重要性可以與“行”相提並論,特殊情況下,其重要性甚至超過“行”。比如,考察初唐的文學,不讀陳子昂的詩論,對初唐的文學史進程就不可能有真正了解;考察明代嘉靖年間的文學,不讀唐宋派、後七子的文論,對這一時期的文學景觀就不可能有完整的把握。鑒于這一情形,若幹作品序跋、友朋信函等,由于透露了重要的文學流變信息,我們也酌情收入。

《中國近代小說編年史》

其三,較之政治、經濟、軍事史料,思想文化活動是我們更加關注的對象。中國文學進程是在中國曆史的背景下展開的,與政治、經濟、軍事、思想文化等均有顯著聯系,而與思想文化的聯系往往更爲內在,更具有全域性。

考慮到這一點,我們有意加強了下述材料的收錄:重要文化政策;對知識階層有顯著影響的文化生活(如結社、講學、重大文化工程的進展、相關藝術活動等),思想文化經典的撰寫、出版和評論。

這樣處理,宗旨不僅是用系年的方法來排比史料,而且要在史料之間建立聯系,以期呈現有意義的流變。期待本書編著者在這方面做出新的探索,百尺竿頭,更進一步。

譚帆教授在古代小說文體研究領域卓有成就,他的高足志平、軍均與張玄,也在這個領域耕耘多年,有著豐富積累。祝賀他們的系列成果出版問世,也祝願他們不斷探索,構建出更爲宏偉的學術大廈。

陳文新

2021年10月1日于珞珈山麓寓所

一、本系年所謂“小說”既指現代學術視野下與詩歌、散文、戲劇並稱的小說文體,也指中國古代文化傳統中的特定小說文體;所謂“小說文體史料”主要是指圍繞小說文體的形式體制、語言修辭、敘事模式、價值定位、淵源流變等問題而展開討論的相關史料。

《中國古代小說文體史》

二、本系年大體始于周赧王五十九年(前256)前,止于清宣統元年(1911),分先秦兩漢、三國兩晉南北朝、唐五代十國、宋遼金元、明代、清代等六個部分。史料的編排基本依照曆朝曆代的帝王紀年。每則史料的年份確定,遵從史料篇末或文中所示時間;如史料年份難以確認,則或以該史料最早的刊印時間來判斷,或遵從學界相關論斷予以認定,或以大致時間段來標示。如需說明系年依據等問題,則以按語形式展開。

三、本系年之“小說文體史料”主要錄自專門的小說論著如小說序跋、評點等,也采錄史書、筆記、雜著、書目、選本、曲話、方志等方面的有關小說文體史料,兼及小說文本自身包涵的相關文體史料。四庫館臣編修的《四庫總目提要》反映了正統士人對小說文體的典型態度,因此也將《四庫總目提要》“雜家類”與“小說家類”中的小說文體史料輯錄其中;曆代官方查禁小說之史料則酌情收錄與小說文體形式相關聯者。

《四庫全書總目》

四、本系年中的每一則文體史料,明代之前盡可能完整輯錄,明清兩朝的史料則有所區分,白話小說文體史料作選擇性輯錄,文言小說文體史料因相對關注不夠,則盡可能完整輯錄。清代文言小說與報刊小說文體史料的輯錄相對欠缺,待日後彌補。

五、本系年涉及史料較多,爲便于查核,每條史料大致提供較爲可靠的來源,盡量搜集史料的原初版本或複刻本,同時亦盡可能提示文獻館藏地;若限于客觀條件而難以核檢,則以較可靠的今人整理本及相關資料性著作爲依據。初始文獻的用字顯系訛誤者,徑直修正,不出校記;若字詞漫漶,以缺字符“□”標識。字形盡量按現行規範統一,避諱字徑改。鑒于史料來源廣泛,酌情保留異體字、古字等。

六、同一年份如多則史料均源于同一文獻,則不一一注出,僅在最後一則史料加以來源說明。按語中引用文獻出版信息均在首次出現時標注。

本書是導師譚帆先生主持的國家社科基金重大項目“中國小說文體發展史”的子課題成果之一。現作爲譚先生主編之《中國古代小說文體研究書系》“資料篇”出版。

此書編著雖曆時已久,但限于諸種客觀因素,拖延至今方才基本定稿,實是汗顔。而更令人汗顔的是,雖然我們三人盡可能在文獻整理與輯錄的過程中做到嚴謹求實,然而由于學力有限等原因,加之文獻本身存有模糊不清或字體難辨等客觀情形,系年中的史料勢必仍然存在不少處理不當乃至明顯疏誤之處,當錄而未錄之史料或許不少。每念及此,不免惴惴不安。

《中國古代小說文法論研究》

面對這樣本可預知的窘境,爲何還要勉力而爲呢?外在的課題研究壓力自然毋需多言,共同的研究興趣更是維系史料輯錄工作始終延續至今的內在動力。從事古代小說研究的許多前輩與當下不少同仁,其實在展開古代小說相關問題研究之前,往往都十分重視史料的開掘整理,藉此,研究成果方能存之長遠。

正是明乎此理,我們希望在古代小說文體研究注重闡釋建構的同時,也探索以系年形式輯錄小說文體史料的可行性,以求客觀上呈現古代小說文體演進的原生狀貌,當然也有益于古代小說相關領域的研究。

在譚帆先生多年的精心指教下,軍均師兄一直精耕于古代傳奇小說一隅,張玄師弟則以明清尤其是晚明筆記小說研究見長,我個人則相對更爲熟悉明清白話小說批評史料。這樣的專業研究背景大體即構成了史料輯錄工作的分工模式,也爲完成上述設想提供了可能。

《傳奇小說文體研究》

詳而言之,本書明前部分主要由軍均(現任職于華中科技大學中文系)承擔,明末清初筆記小說史料部分主要由張玄(現任職于揚州大學文學院)負責,我則主要承擔除晚明筆記小說之外的明清小說文體史料輯錄,同時也負責本書的體例設計與校核統稿等工作。因此,書稿如出現不應有的疏失,責任自然由我承擔。感謝兩位同門在書稿編著過程中給予的諸多建議與無私支持!

本書編撰過程中,出于高校教師崗位的考核所需,我也申請了與本書內容關聯密切的研究課題並獲得立項,如國家社科基金年度項目“明清小說理論編年史”(編號15BZW067)、江西省社科基金規劃重點課題“明清方志中的小說史料整理與研究”(編號21WX01)以及江西省高校人文社科重點研究基地招標項目“明清方志中的小說批評史料整理與研究”(批准號JD19053)等,這些課題帶來的壓力與動力,也促成了本書稿最終得以成型。

《明清小說功能性敘事研究》

自攻讀研究生迄今已有二十年,期間亦有幾部小書問世,不過確實未曾有過當下的惶恐之感。在向學界同仁致敬的同時,也請諸君不吝賜教!感謝譚帆先生多年來的教誨與幫助,感謝諸位譚門弟子一直以來的真誠關心!

楊志平

歲在癸卯 江西師大

作者近照

楊志平,江西新余人。江西師範大學文學院教授、博士生導師。主要從事中國古代小說研究。著有《中國古代小說文法論研究》《明清小說功能性敘事研究》《紅樓夢專題導讀》等。在《文學遺産》《文藝理論研究》《中國比較文學》等期刊發表論文三十余篇。主持並完成國家社科基金項目、教育部人文社科項目、中國博士後基金會資助項目等各類項目十余項。

李軍均,湖北天門人。華中科技大學人文學院副教授,主要從事中國古代小說、中國傳統文化的教學與研究。著有《傳奇小說文體研究》等。在《文藝研究》《文藝理論研究》等期刊發表論文二十余篇。已主持完成國家社科基金年度項目和教育部人文社科基金一般項目各一項,現正主持教育部人文社科基金一般項目一項。

張玄,遼甯北票人。現爲揚州大學文學院講師。主要從事文言小說文獻與史實研究。在《文學遺産》《文獻》《文化遺産》等期刊發表論文十余篇。主持國家社科基金青年項目“《四庫全書》小說家類纂修研究”。