“匿名信”一直是懸疑故事裏極具戲劇張力的元素,它有可能快速推進劇情,也有可能引發新的人物矛盾,從而增加故事的緊張刺激感。

今天聊的這部電影,就因一批內容高能的匿名信有關——《小小惡信件》。

故事發生在1920年代的英國,奧利維娅·科爾曼飾演的女主是個虔誠的教徒,人到中年孑然一身,與父母生活在海濱小鎮。

平時她待人友善,從不與他人發生沖突,性格十分溫和。

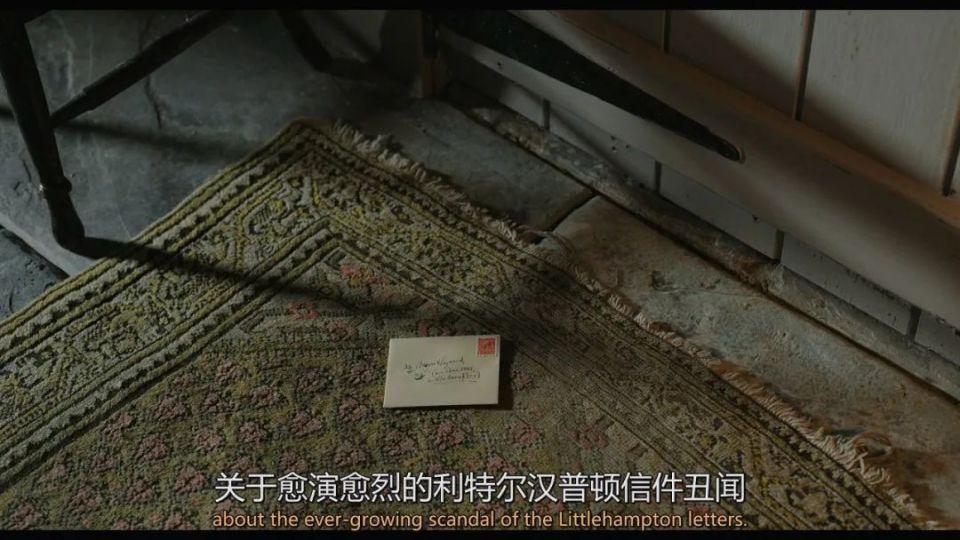

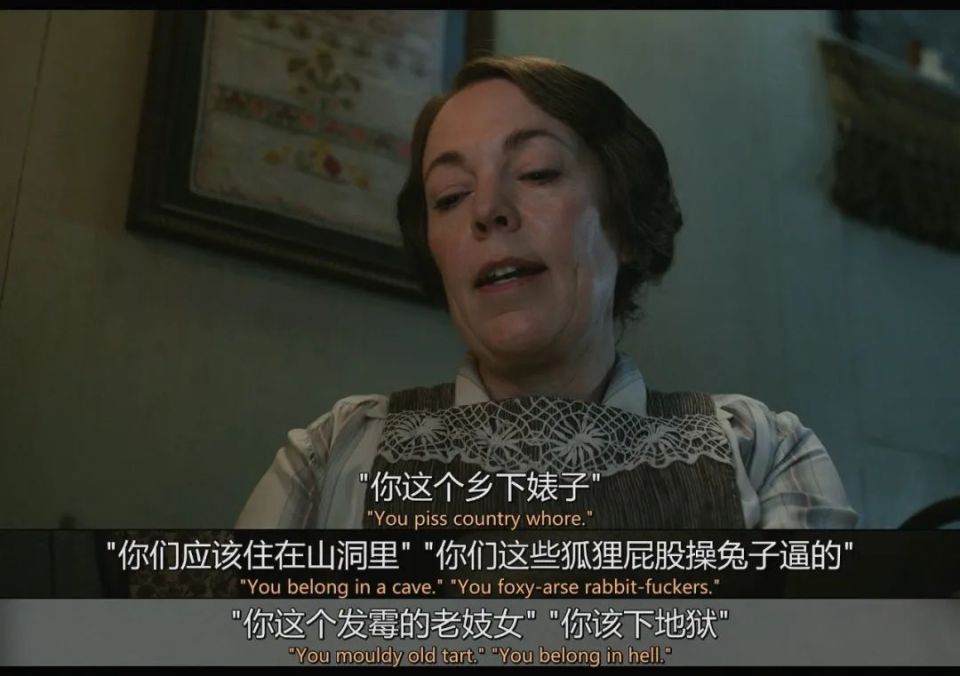

然而,最近女主卻又一件十分煩心的事——她接連收到十幾封匿名信,信件內容充斥著對她的人身攻擊和辱罵,用詞一次比一次大膽激烈,嚴重擾亂了一家三口的平靜生活。

女主的爸爸無法忍受下去,決定去報警,並向警方提供了一個他十分確信的嫌疑人,他們的女鄰居羅斯。

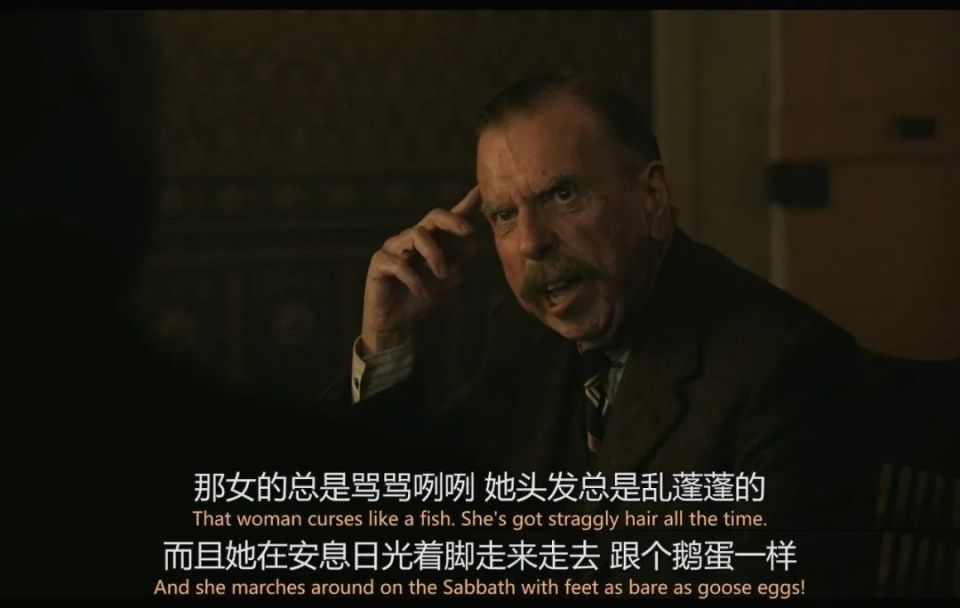

羅斯是愛爾蘭移民,丈夫戰死後就帶著女兒來到小鎮,還交了新男友。她性格開朗不羁,談吐低俗,平時女主一家人就對她十分不滿。

從旁人的評價來看,羅斯的確有點符合匿名信寄信人的一些特點。

經過簡單的口頭取證,警方就把羅斯逮捕了。

第二天,女主正式做了筆錄,詳細講述了與羅斯的接觸。本來,她們相處得十分融洽,盡管羅斯經常口吐蓮花,但女主本著“宗教救人”的信念,熱心地對羅斯施以“解救”。

她們甚至一度親密到相互坦白自己的情史,大大咧咧的羅斯也開始把女主當成了朋友。

然而,有兒童保護服務機構的調查人員突然上門,質疑羅斯有虐待兒童的嫌疑,被調查人員好一頓盤問。

羅斯認爲肯定是女主家搞的鬼,從此與她變得生疏起來,也就是這件事之後,女主開始收到那些匿名的辱罵信件。

雖然這些證詞並不能證明匿名信就是羅斯寫的,但對于小鎮警方來說足以定罪。

由于沒錢交保釋金,羅斯只能被關在拘留所,等待案件開庭。

女主主動捍衛尊嚴舉報鄰居的事情,被當成教徒典範寫進了小報新聞,小小地火了一把,羅斯則因此臭名昭著。

不過,這場民事糾紛引起了警局菜鳥女警的注意,她覺得從書寫習慣來看,匿名信的寄信人對于某些字母有特定的用筆方式,應該受過良好的教育,羅斯很有可能是被冤枉的。

然而她的質疑立刻被上司一票否定,只能悄悄自行展開調查。

女警回訪了女主,還有女主的牌友,雖然沒有得到多少有價值的線索,但女主的牌友們表示,有可能給女主寫匿名信的嫌疑人,不止羅斯一人。

牌友們覺得羅斯付不起保釋金實在可憐,就自掏腰包暫時把她保釋出來。

只不過,一波未平一波又起,羅斯剛回到家不久,女主又收到了匿名信,而且不止她,其他鄰居也開始收到匿名的辱罵信,大家立刻懷疑是羅斯造謠生事。

羅斯則百口莫辯,雙方爭執不下,甚至開始動手。

誰都沒想到,匿名信事件開始在小鎮蔓延開來,越來越多的小鎮居民收到了匿名信,有的被直接辱罵,有的被爆出家醜,整個小鎮因此人心惶惶。

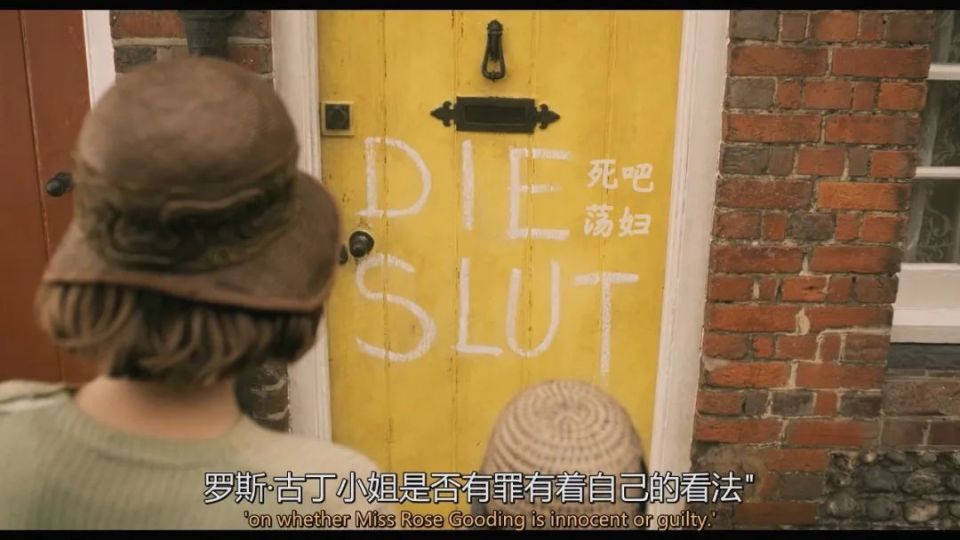

人們把矛頭對准了羅斯,認爲她這個嫌疑人就是始作俑者,羅斯家門口也成了民間“反擊”的陣地……

《小小惡信件》改編自1943年法國電影《烏鴉》,講的是一位小鎮醫生遭受署名“烏鴉”的匿名信誹謗,並且事件逐漸波及整個小鎮,甚至引發暴力事件的故事。

原版影片的重點,放在了匿名信引發的人性之惡,某種程度上預言了幾十年後互聯網謠言四起的現實。

而改編後的《小小惡信件》,則把被匿名信波及的幾個人物都變成了女性,並且在故事中段就向觀衆揭曉了匿名信的始作俑者——女主自己。

沒錯,在溫和宗教信徒人設的背後,女主還有不爲人知的這一面。

她在信紙上洋洋灑灑,把自己塑造成一個弱小受害者,成爲法官口中“飽受迫害的漂亮基督教女性”,報紙文章中“一天讀五次聖經的虔誠教徒”,她爲自己的一時成名而沾沾自喜。

至于寫匿名信的動機,則源自女主充滿父權壓制的家庭。

在父母眼中,女主是完全按照他們的要求成長起來的子女典範,信仰、教養、談吐全都拉滿,最重要的是“聽話”,在父親面前,女主各方面都百依百順。

只不過,父親在家中的權威已經超出了一般範圍,女主越來越像是父親的附屬品,她不能在公開場合與男性談天說地,要時刻自謙自省,更不能挑戰父親的權威。

女主剛爲報紙文章對自己的幾句褒獎而得意時,就立刻招來父親罰抄《聖經》的責罰。

更令女主絕望的是,父親爲了完全掌控她的人生,曾經趕走了她的未婚夫,導致她至今還是孑然一身,甚至向兒童保護服務機構舉報羅斯虐待兒童,以此挑撥她們之間的友情。

就是在這種扭曲的家庭關系中,一向優雅溫和的女主爆發出邪惡的另一面,開始通過充滿汙穢辭藻的匿名信,發泄心中的壓抑。

而女主遭受的這種父權壓制絕非個例,片中被冤枉的羅斯就是整個事件中最大的受害者。

按照當時社會對女性的評價標准,羅斯算得上是離經叛道,她像是從未來世界穿越回1920年的女性,對男權社會的規矩嗤之以鼻。

她看似狂野不羁,但其實早就看出了女主被父親打壓控制的可憐人生,也曾想幫助女主反抗父權。

只是在當時的社會,羅斯這樣的女性注定會成爲犧牲品,尤其是在遭受匿名信的懷疑後,她的一切離經叛道都被無限放大,控方爲了給她定罪,甚至不惜挖出她在愛爾蘭誕下私生子的黑料。

法庭上的羅斯雖遭受法律的指控,但真正讓她臭名昭著的卻是來自道德的譴責。

跟羅斯同樣遭受男權社會審視的,還有一直堅持調查的菜鳥女警。

她從已故父親那裏繼承了警察的衣缽,但並沒有在這個行業如魚得水,反而因爲身份是女性,處處被上司無視、被男同事揶揄,就連自己的職位稱呼,都要必須特別強調出女性的身份。

女警去女主家調查時,女主的父親曾毫不掩飾地表現出對女警的鄙夷態度,這種職業性別歧視,也正體現了男權社會的故步自封。

但值得一提的是,正是由于這位菜鳥女警的堅持調查,才終于發現了女主瘋狂寫匿名信的破綻。

她聯合女主的幾個牌友設下陷阱,抓住了女主寫匿名信的關鍵證據,最終將女主成功定罪,而羅斯終于因此洗刷了所有冤屈,小鎮終于恢複了往日的平靜。

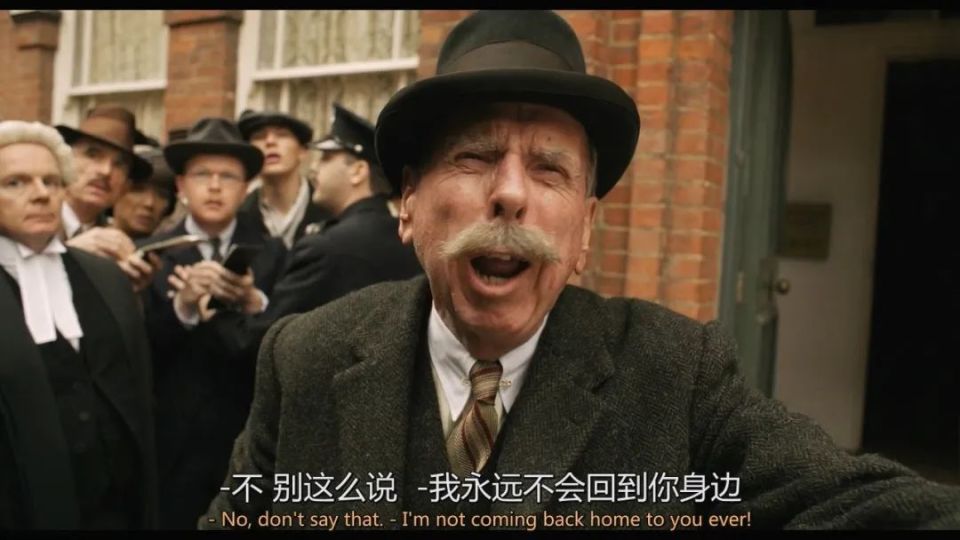

影片最具諷刺意味的情節,是結尾女主即將被送進監獄,她的父親沖出人群,一邊嘶吼一邊否認女兒的罪行,表示一定會讓她回到自己身邊。

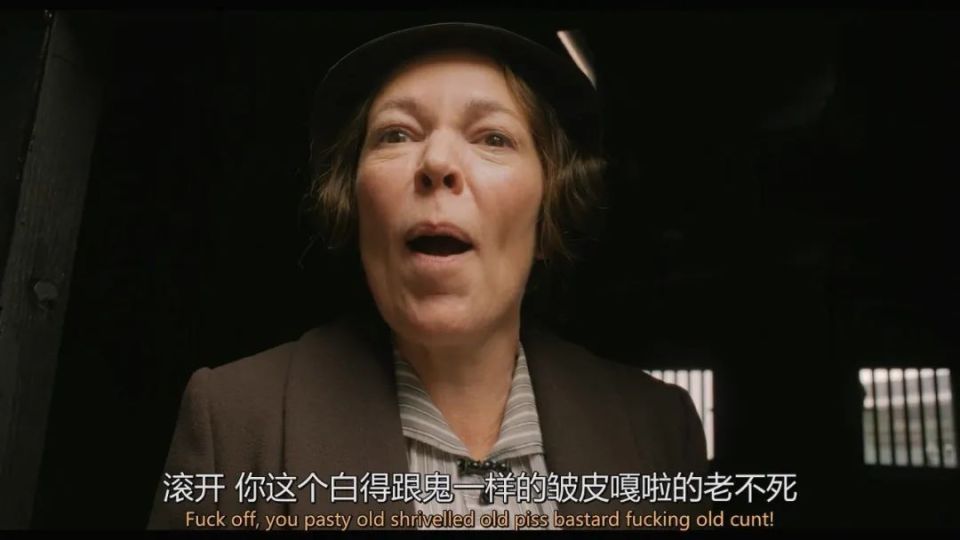

而女主卻堅定地認罪,和父親一言不合當街吵架,最後熟練地用一串汙穢語言,回擊了這個囚禁她大半人生的男人。

這或許,是每個講述女性被壓抑故事的最爽結局。