來源:中國知網 原創稿

當下“打工人”總會自嘲爲“牛馬”。

空有一顆崇尚自由的心,想要有一場說走就走的旅行,羨慕“世界那麽大,我想去看看”的一份灑脫,奈何口袋空空,並沒有支撐的底氣。

甚至GAP一段時間後,重新回到職場也仿佛有罪一般,不斷解釋自己的經曆,只能認命地“朝九晚九”繼續肝。

說也好笑,現在的生活明明更加富足,不愁吃穿,交通出行,親友聯絡也是方便至極。

但除了呼吸的空氣是不收費的,其他處處都需要生活成本。

以天爲被,以地爲床,這種經曆在當下幾乎是不可能的事情,也再也沒有了一言不合就辭官回鄉的勇氣。

面對權貴的欺壓,盡管詩仙李白畢生都在追求入仕的機會,依舊大喝“安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顔”;

面對官場的不如意,陶淵明留下一句“歸去來兮,田園將蕪胡不歸?”便拂袖而去。

辭官隱居也許不是面對困難最好的選擇,但是當下的“打工人”看到如此灑脫隨性的生活,難免會心生羨慕。

爲什麽物質生活匮乏的古人可以說走就走?他們難道不擔心自己之後的生活嗎?

過去不少官員都有罷官返鄉的經曆,幾乎是一言不合就嚷嚷著回家種地,谏言沒有被采納——辭官返鄉;朝堂之爭有危險——辭官返鄉……

似乎有無數個返鄉的理由,但沒有社保,這些手無縛雞之力的讀書人,回鄉之後又要靠什麽生活呢?

辭官的例子有很多,陶淵明三辭官職,那句“采菊東籬下,悠然現南山”讓人羨慕不已;

戰國名臣範蠡也在功成名就後辭官從商,成就一代豪商陶朱公;

李廷機爲官一生,因爲壓力太大提出辭職,是曆史上寫辭職報告最多的人;

還有海瑞,辭職信罵遍朝野,痛斥“舉朝之士皆婦人也”,這樣的事情屢見不鮮。

但是因爲辭官而活不下去的卻很少聽說,他們或是居家守孝,或是修撰文書,或是遊曆山河,又或者找個山林,避世隱居。

究其原因,是因爲在古代他們有著我們現代所沒有的特質,作爲自己的生活保障,哪怕是“草盛豆苗稀”,也絲毫不用擔憂。

這大概就是小農經濟帶來的底氣吧。

古代讀書的成本很高,筆墨紙硯都十分金貴,書籍老師都是珍貴的資源。

想要供出一個讀書人,家裏多多少少也得有些積蓄,更何況離鄉赴考也是一筆不小的開銷。

哪怕是寒門學子,家裏也免不了有良田幾畝,屋舍幾間。這些都是生活的資本。

農耕文明的特點就是封閉式的自給自足,幾畝地的産量就足夠一家人吃飽喝足,産出好的時候還會有一些盈余來以備不時之需。

房前屋後種植的蔬菜,散養家禽牲畜,除此之外還有荒山野地中的野味蔬果,都能用來果腹,勤勞一點甚至能讓家庭小有積蓄。

生活無非是“衣食住行”,因爲古時候講究“父母在,不遠遊”,尋常人幾乎沒有遠行的成本支出。

男耕女織的生活習慣也能保障家庭的衣食之需,加上那時候沒有太多的口腹之欲,只要在耕地周圍定居,蓋幾間小屋,幾乎就沒有其他的支出了。

當然上面說的都是普通家庭的生活情況,爲官者身爲科舉中的佼佼者,俸祿自然是比普通家庭的收入高出不少。

在入仕之後必然會爲家庭買房置地,再加上朝廷的一些補貼、恩賞,還有部分免稅的政策,幾年的時間就會小有所産。

有了這些土地資産作爲支撐,官員們自然就有了辭官的底氣。

哪怕是一輩子不做官,靠著這些積蓄,不僅能保障自己自給自足活一輩子,養家糊口也沒什麽問題,而且這些不動産,都是可以世世代代傳下去的。

當然啦,除了這些物質基礎的支撐,我們和古人在精神層面的追求也是相差甚遠,生活態度完全不同。

現代高物欲的刺激之下,我們想要放棄便利的生活,到深山去隱居,可能也很難做到吧。

畢竟現在離開了手機,不僅寸步難行,自己也是十分不習慣。

古代文人注重精神上的富足與追求,他們往往有著自己的追求抱負,這必定不會是金銀珠寶,也不會是嬌妻美妾。

“不以物喜,不以己悲”、“斯是陋室,惟吾德馨”,這些語句都能展現出他們想要的是精神層面上的一種富裕。

深受儒家思想熏陶的文人墨客在物質和精神當中,必定會偏向于精神上的修行。

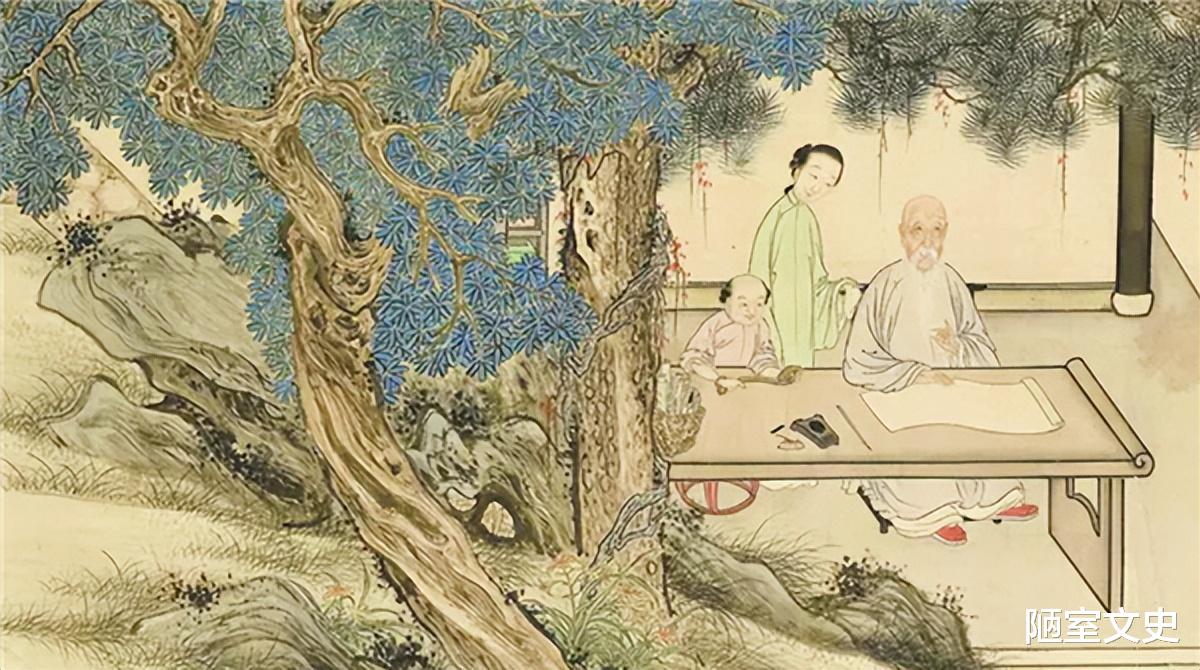

閑暇時間裏讀書、寫字、喝茶、修禅、養神,豐富自我,這也是一種很好的生活體驗。

“一箪食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂”這句話想必大家也很熟悉。這是孔子對弟子顔回的稱贊,稱贊他不在乎身外俗事,一心向學的精神。

自小熟讀聖賢書的文人,耳濡目染,大多也會憧憬這樣的生活。

這些知識分子,在貧困潦倒之時尚能樂此不疲,那麽在有一些基礎的情況之下,會更容易接受、享受自己安貧樂道的生活。

當然,也不排除有杜甫這種“南村群童欺我老無力”的情況,或者生活跌入谷底,甚至需要友人接濟,但往往他們的精神層面會更勝一籌。

讓他們難過的不是自己的生活不盡如人意,更多的是報國無門、壯志難酬,百姓生活的缭亂困苦,故土難收等等的家國大義。

“先天下之憂而憂,後天下之樂而樂”或許很少人能夠真正做到,但是這也是無數文人所追求的境界。

歸根到底,現如今的我們與古人相比,缺少的試內心的一份“惬意”,我們不再追求世外桃源的恬靜美好,我們沒有“五鬥米不低頭”的豪情,沒有“一心爲國”的傲氣。

大多數人在平淡中變得麻木不仁,兩點一線地過著機械般日複一日的生活。

或許是有大環境的影響,生活環境的安定讓我們不必憂國憂民,但盡力做一些自己力所能及的事情未嘗不好;

或許是生活成本的日漸提高,讓我們不得不爲了生活區奔波。

還是希望在鋼筋水泥築起的城市裏,我們可以過得更加潇灑恣意一些,遇見心中的桃花源。

參考資料:

中國古代辭官制度探微——屈家權

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=7qHjwMDcsG2jh_VM15VR1BU-vMDq9b9sxTN6-hRz_JHpW-nA_Ka6ztG1HNBYgw_NrtpmuKrBOIrRXq8IzMenHQWT85ZuTq9cmQMZpBX_f6JsaekWj36i51nCoYcqkFaumw-y3oMoh3w=&uniplatform=NZKPT&language=CHS