不知道大家有沒有發現,「周期蟬」是一個“月經”話題。

每隔一兩年,都有大量的媒體報道:

明明是13年、17年蟬,爲啥會存在連續年份出現的情況呢?

因爲,周期蟬其實也並非絕對的13年或者17年,而是具有一定的可塑性。初代周期蟬經過180萬年的發展,早就形成了大量年份錯開的種群。

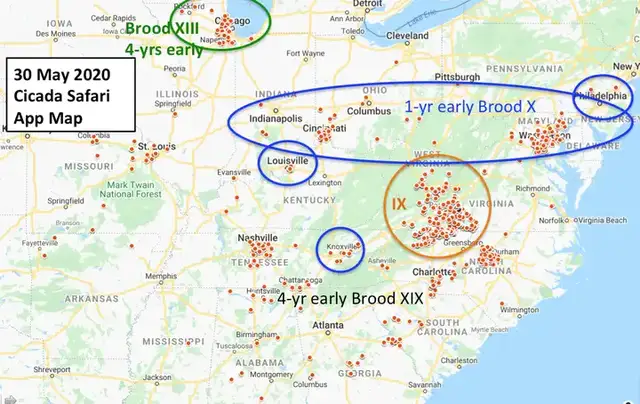

它們的周期會受到氣候、生長季節等因素的影響[1]。小部分個體被觀察到早一年,晚一年,或者早四年,晚四年的破土情況。

極個別周期蟬,早一年和早四年孵化情況

當然,這並不是說,早一年、晚一年就變成了16年蟬或者18年蟬。

因爲提前孵化出來的禅,通常都會被天敵吃掉,幾乎不會存活下來[2]。

天敵對個別不守規矩的禅的捕食,倒是爲周期蟬起源的天敵說提供了一定的支撐。

該假說認爲,蟬是一種很容易捕食的昆蟲,幾乎任何能抓到它們的東西都會吃掉它們。但如果蟬種群數量足夠大,或者能避開天敵的捕食,就能生存繁衍下去。于是在長期的演化壓力下,出現周期性。

這個假說,是有一定支撐的。

因爲,周期蟬的出現和鳥類等捕食者的密度,具有負相關[3]。也就是說,周期蟬出現的時間,正好處在天敵最少的年份。不守規矩的蟬,在其它年份出土,自然就會面臨更多的天敵。

但其實因果關系也可能完全反過來。主要攝食蟬的動物種群,會跟著蟬的總群數波動,而17年前出現的前一年,天敵數下滑到最低,當17年蟬出現的時候,遇到的天敵自然最少了。

除此之外,天敵假說也有缺陷。

所有的蟬都會面臨天敵的選擇,但周期蟬在整個蟬科動物中,其實僅僅只是少數種類。

除此之外,解釋蟬周期的還有冰期說。

第四紀冰期處于300萬年前-1萬年前之間,正好有這麽一個演化時間。

在冰河時期,由于常年低溫,植被根系萎縮,蟬可能因爲若蟲的大量死亡,而呈現極低的密度。密度低了,成蟬的交配機會也就少了,從而造成後代越來越少。食物缺少的地質時期,小型哺乳動物和鳥類對蟬的捕食壓力也會激增。一系列的連鎖反應,從而對蟬形成了極強的選擇壓。

蟬的生長發育緩慢,爲了完成發育,蟬的生命周期就會被延長。

不同的蟬,通過不同的繁衍策略生存了下來,同時由于分布不同,所以不同的種群形成了不同生命周期長度。

而周期蟬選擇了地獄模式。

在冰期若蟲成長期延長了,還需要經曆一個長期的自然淘汰,才有可能形成固定周期。

例如,一開始若蟲生長期爲7年,每年都有成蟲出土。但冰期氣候寒冷,出現地質降溫的時候,就可能造成當年成蟬的大量死亡,乃至于滅絕。那麽,和這一年相對應的7年後的那一年,出現的蟬也會大量減少。

經過長達100萬年的選擇,在生長期不斷延長的過程中,一些年限周期的蟬就基本上被淘汰完了,剩下的蟬,自然就變得更加的具有周期性。

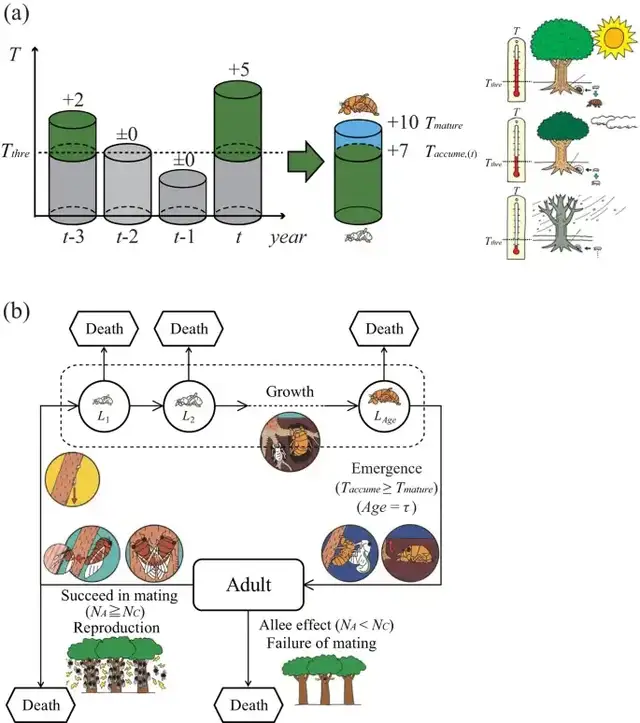

周期蟬周期的形成過程:a積溫對蟬周期的影響;b演化過程中蟬溫度阈值的改變

這種周期性形成的概率,相比起那些從冰河世紀“硬抗”下來的蟬,其實概率更低一些。這也就能解釋,爲什麽周期蟬的種類,僅僅只是蟬科的少數了。

模擬數據顯示,寒冷的環境下,對周期性的基因具有強選擇性,而溫暖的環境則並不明顯:

a,寒冷情況下周期蟬種群的時間動態;b溫暖環境下周期蟬種群的時間動態

周期蟬的演化其實處在滅絕邊界,當年如果氣候的變化,再稍微高出它們的承受阈值,其實就直接滅絕了。

但如果周期蟬的預期壽命長達50年,若蟲期依舊是17年,生存壓降低,它們這種周期性就會逐漸消失。但現實情況,成蟲壽命不可能無限延長。

或許在演化史上出現過19年蟬,只不過它們最終還是因爲對寒冷氣候的承受阈值太低,而滅絕了。

當前,對于周期蟬周期是素數的特殊現象,依舊沒有定論。

根據土壤積溫的微小差異變化,周期出現在10~20年,是合理的。但爲什麽會是素數,通過模擬發現,可能和周期蟬種群的Allee效應有關[4](密度時個體適合度與種群密度之間的一種正關系)。演化過程中,偶數周期蟬頻頻相遇,發生積累的種內競爭,同時發生雜交和退化,最終形成了素數的13和17年周期蟬[5]。

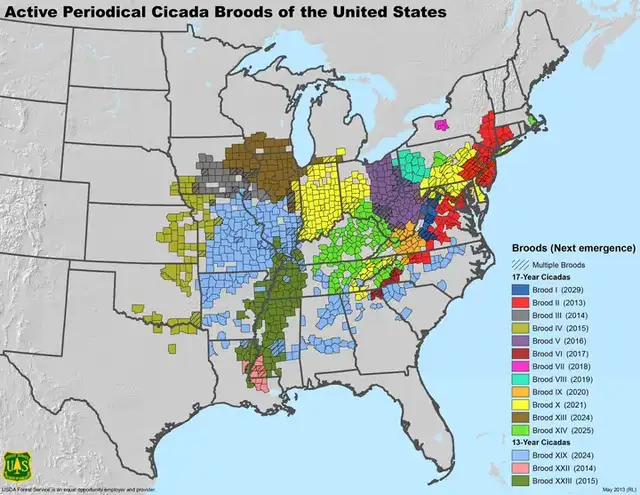

雖然從數學關系來說,如果是13周期蟬和17周期蟬,相遇的時間是221年一次。

然而,實際情況卻並不會發生。

A種群17年蟬在今年出現,B種群17年蟬則可能在明年出現,C種群17年蟬則可能在後年出現。

雖然A、B、C往往分布在不同的地區,但它們的邊界是可能相遇的,某些種群存在交叉地帶。

再考慮到蟬周期的不完全穩定,無論不同的17年蟬,還是與13年蟬,都有年年相遇的可能性。

當然,考慮到實際的種群數量和規模,也有可能出現某一年幾乎沒有周期蟬出現的情況。

至于對環境的影響,周期蟬對生態環境的負面影響很低,甚至可能存在積極的影響:

周期蟬出現的前一年(若蟲生長的年份),被觀察到因被取食汁液,樹木生長緩慢的現象[6]。這勉強可以看成是對環境的負面影響吧。

積極影響在于,大量的周期蟬從若蟲到成蟲,都可以養活大量的動物,而死後可以成爲森林的養分,無論對土壤有益微生物還是氮的積累都非常有益。

很明顯,大量的周期蟬,是北美活躍生態系統充滿數學(素數周期)和生態學美感(碳氮氮循環)不可缺少的一環。

周期蟬危害小,還在于它們不可能出現蝗災那樣的不可控。

首先,它們不會像蝗蟲那樣通過摩擦翅膀分泌信息素變成聚群動物。

其次,它們存在大量的天敵。不僅有大量的鳥類、爬行動物,小型哺乳動物,甚至還有貓貓狗狗。它們破土時,還可能被蟬團孢黴(Massospora cicadina)感染[7],從而出現僵屍蟬。被感染的蟬腹部會充滿真菌孢子,通過生殖器散播孢子感染其他的蟬,不僅會導致蟬死亡,還會導致不孕。

周期蟬在美國很長一段時間得不到好評的根本原因,在于早期殖民者把突然大量出現的周期蟬誤認爲是蝗蟲。

美國人看到成群的蟬就會聯想到聖經上瘟疫,甚至至今人們都稱呼周期蟬爲蝗蟲。

哪怕周期蟬不會造成蝗蟲那般的災害,人們最關心的問題依舊如何殺死它們。

參考^Dance, Scott (May 16, 2017)."As cicadas emerge four years early, scientists wonder if climate change is providing a nudge".The Baltimore Sun. RetrievedMay 21,2017.

^scientificamerican:Noisy Cicadas Are Widely Misunderstood

^Liebhold K . Avian predation pressure as a potential driver of periodical cicada cycle length[J]. American Naturalist, 2013, 181(1):145-149.

^ Ito H , Kakishima S , Uehara T , et al. Evolution of periodicity in periodical cicadas[J]. Scientific Reports, 2015, 5(1):14094.

^Zhenyong, Du, Hiroki, et al. Mitochondrial genomics reveals shared phylogeographic patterns and demographic history among three periodical cicada species groups.[J]. Molecular Biology & Evolution, 2019.

^Yang, Louie H. "Periodical cicadas as resource pulses in North American forests." Science 306.5701 (2004): 1565-1567.

^de Bekker, Charissa, William C. Beckerson, and Carolyn Elya. "Mechanisms behind the madness: how do zombie-making fungal entomopathogens affect host behavior to increase transmission?." Mbio 12.5 (2021): 10-1128.