兩會已經勝利閉幕,這一次兩會召開期間,航天方面的有關消息也不少,今天我們就從政府工作報告以及代表發言和提案兩方面梳理一下,兩會期間和航天相關的內容大概有哪些。

今年新發布的政府工作報告提出,大力推進現代化産業體系建設,加快發展新質生産力,積極培育新興産業和未來産業,提出積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。

簡單總結,報告中明確指出了商業航天在國家經濟發展中的戰略地位。

這主要體現在政府工作報告中明確將商業航天列爲新增長引擎之一,並強調要加快發展新質生産力,積極培育新興産業和未來産業,包括商業航天。

去年召開的中央經濟工作會議上,就已經明確提出打造生物制造、商業航天、低空經濟等若幹戰略性新興産業,這一提法顯示出國家對商業航天發展的高度重視,並將其視爲推動經濟高質量發展的重要途徑。

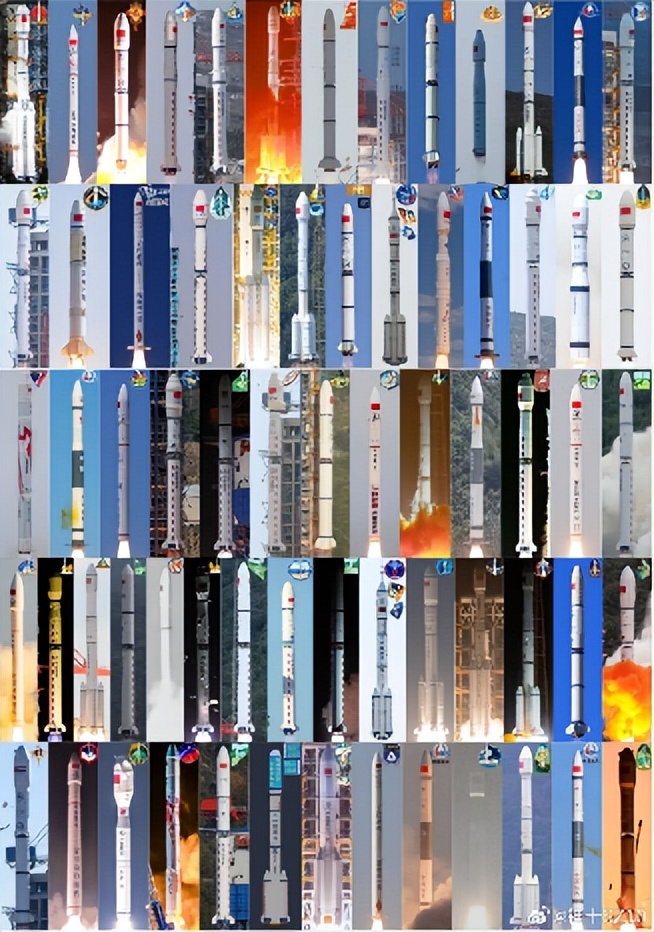

據了解,2023年,社會資本面向航天投資近六十億,全年共完成26次商業發射,占中國全年發射的近四成,成功25次,發射成功率達96%。

另外,全年共研制發射了120顆商業衛星,占全年研制發射衛星數量一半以上。

發射、測控設施建設也持續推進,海南國際商業航天發射場一號發射工位正式竣工,二號工位正加快推進建設,兩個工位將各具備年16發發射能力。

本質上商業航天是以技術創新、模式創新引領的行業,因此商業航天發展必將帶來新質生産力,或者說,商業航天本身就是一種新質生産力,是一種新産業、新能力、新可能。

不過,隨著商業航天活動的不斷增加,太空安全也成了日益突出的問題。

除了“國家隊”之外,國家同樣需要商業航天作爲航天強國建設中的一股力量,以提升國家的太空安全能力。

總之,自2015年國家發改委等部門聯合發布《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃(2015-2025年)》之後,就標志著中國航天邁向政府與市場相結合的道路。

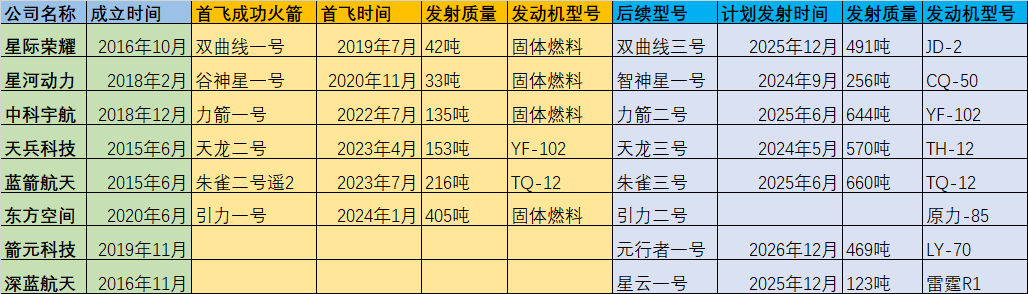

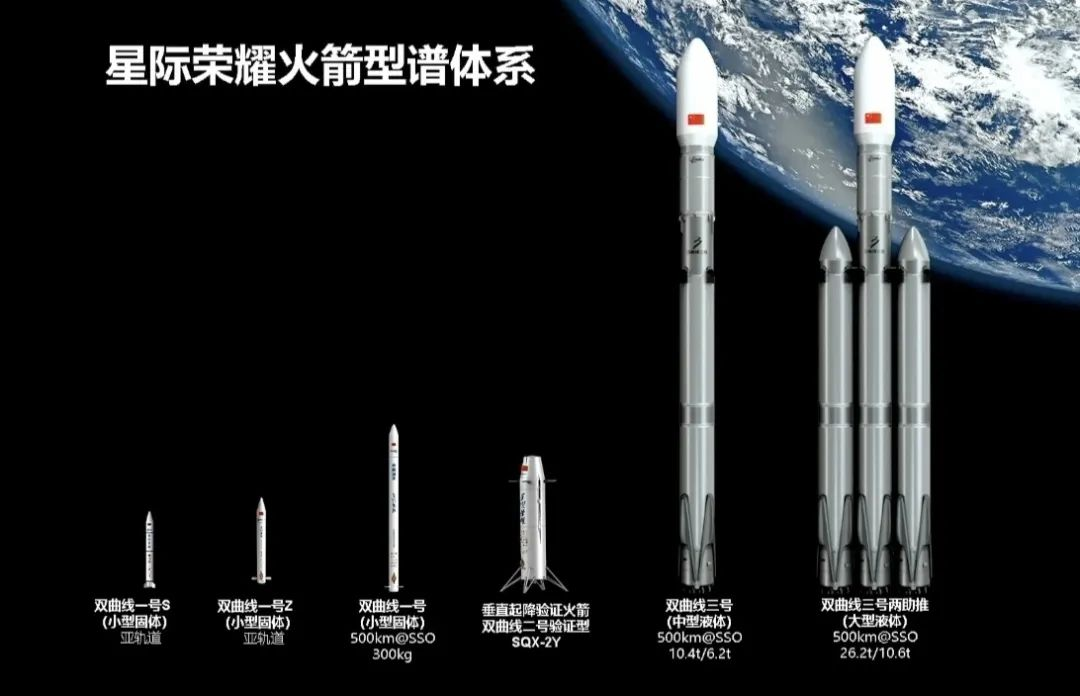

中國商業航天近年來呈現出迅猛發展的態勢,湧現出衆多新勢力,如星際榮耀、星河動力等,它們瞄准國際先進目標,不斷挑戰自我,推動中國商業火箭技術的突破。

這些公司的火箭産品逐漸從試驗階段走向成熟,不僅完成了軌道級發射,還在技術路線上不斷探索創新,如采用多機並聯、甲烷燃料、垂直回收等方式,提升運載能力和發射效率。

當然,航天一院、航天八院和航天科工作爲“國家隊”,也深度參與了商業航空的發展,分別在未來互聯網衛星爆發性任務中占據大頭,掌握“核心科技”,國家隊的地位顯然是不可撼動的。

兩會召開期間,參與會議的航天領域的一些代表接受了采訪,他們的發言中涉及了多個方面,這些方面不僅體現了當前航天科技的最新進展,也展示了對未來航天事業發展的深刻思考和規劃。

全國政協委員、中國航天科技集團一院新型運載火箭總設計師容易在接受記者采訪時介紹了航天科技集團的一些情況。

比如2023年,航天科技集團圓滿完成48次宇航發射,長征系列運載火箭連續成功175次,總發射次數突破500次。

目前,該集團具備年産運載火箭100余發、大中型衛星80顆、小型衛星300顆能力。

此外,滿足載人月球探測工程任務需要的新一代載人運載火箭研發也在持續推進,它的地月轉移軌道運載能力高達27噸,近地軌道運載能力足足有70噸,預計2027年就能具備首飛條件。

此外,我國正加速研制4米級、5米級可重複使用火箭,計劃分別于2025年和2026年首飛。

全國人大代表、中國航天科技集團研究發展部部長王巍院士向記者介紹稱在商業航天領域要打造全産業鏈一體化服務模式,中國航天科技集團突破了一系列關鍵技術。

比如高性能火箭發動機技術,如YF-102系列液體火箭發動機和YF-209液氧甲烷可重複使用發動機的研發,爲火箭提供了更強大的推力和更高的效率。

此外還有衛星導航定位技術和遙感圖像處理技術,也包括衛星通信技術。

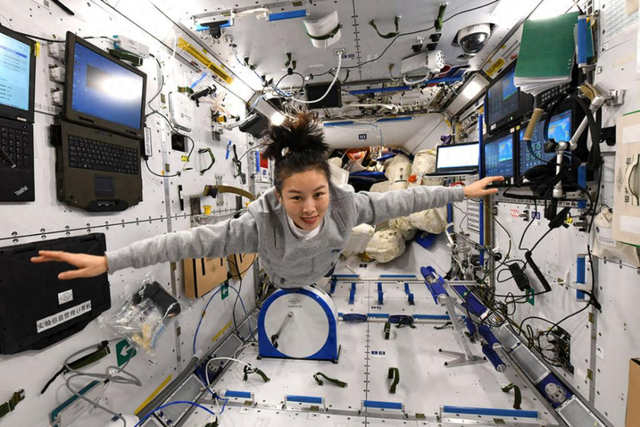

比如中國首飛航天員楊利偉談到“天地通話”時說道:“現在天地通信非常發達,航天員可以隨時給我們打電話,我們也可以通過手機實時看到他們的工作場景,天地連線對航天員來講不是難題。”

目前正在太空“出差”的神舟十七號乘組計劃于4月底返回地面。

楊利偉表示期待他們平安歸來,說道:“他們回來的時候,我盡可能去現場接他們”。

此外,代表們還對加強航天科普提出了建議。

王巍院士就強調了加強國家級航天博物館建設的必要性。

他指出,現有的航天博物館場館規模過小、內容過少,無法滿足公衆對航天知識的渴望。

因此,他建議加快推進航天博物館二期建設,利用數字化技術手段豐富展品展項,使博物館成爲集創新性、趣味性和體驗性于一體的科普教育基地。

這樣可以更多提升公衆對航天科技的興趣和認知,爲培養更多航天人才奠定堅實基礎。

最美“太空教師”,航天員王亞平也很關注國民科普的話題,今年她的“進一步推動國民科普工作高質量發展”的提案,內容就包括加強國民科普基礎設施建設、豐富拓展國民科普方式和完善國民科普政策制度等。

她期待通過太空授課等形式,將航天知識傳遞給更多人,激發青少年對航天事業的熱情和向往。

她講述了自己對太空授課的暢想,表示十分期待早日到月球講課,希望將與月亮有關的中國傳統文化元素,如嫦娥、兔子、桂花樹等元素加入太空授課。

王亞平還提到了一個關鍵信息,那就是當前關于登月訓練的准備工程已經開展,登月訓練正式開始時,將在專門的模擬器中進行。

說到月球,難免不讓人想到嫦娥、廣寒宮和桂樹等一系列古老的傳說,更讓人想到“但願人長久,千裏共婵娟”等等詩句,當然也會想起和月亮有關的中秋節。

楊利偉2003年乘坐神舟五號第一次上太空的日期正在中秋附近,他當時在太空艙內吃了“月餅”,在當時引起了大家的廣泛關注。

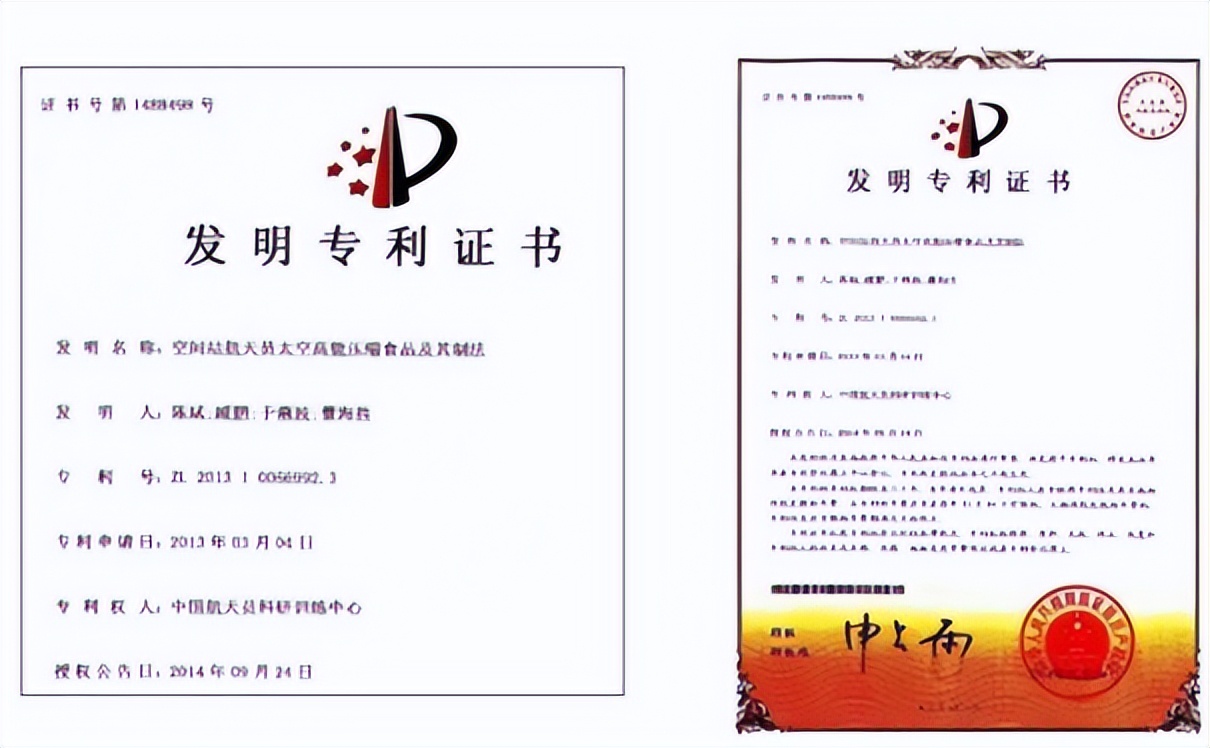

實際上,這個所謂的“月餅”就是航天員能量餐,也叫太空能量餐,太空早餐。

航天員能量餐就是專爲航天員研制,爲航天員補給能量的食品,由我國自主研發,更適合我國航天員的體質和執行載人航天任務的性質。

這款航天員能量餐的特點是能迅速吸收、供能持久、營養均衡、安全健康、可以抗疲勞。

這個航天員能量餐,也是一個從科研院所走向民間的食物,屬于太空經濟的一部分。

幾年前,航天員能量餐專利已經轉讓給了民間公司,這款食品每100克有2234千焦的熱量,吃四塊就可以堅持六到八個小時,營養也很均衡。

話說回來,商業航天、太空經濟的發展要重視,自然也要規避一些可能會發生的偏差。

有代表認識到了我國航天事業發展需要注意的一些問題。

中國航發商用航空發動機有限責任公司副總經理邵馳表示,目前我國已經到了加快民用空間基礎設施發展的重要關口,但是研究還是相對不足,對和國際領先水平的差距的認識不夠。

邵馳認爲我國在民用空間基礎設施建設的相關法律制度體系有待完善,政策有待進一步開放;資源儲備能力有待提升,通、導、遙一體化體系尚未形成;全球化布局尚不完善,商業化國際化水平有待提高。

兩會期間,邵馳代表提交的《關于進一步推動我國關鍵民用空間基礎設施發展》的提案中就針對性的提出了三條建議:

1.健全法律法規,規範通導遙活動。

2.加強産業統籌協調,建立發展和推進機制。

3.推動加強通導遙協同,提升海外運營服務能力。

這樣的提案,展現了邵馳代表對我國航天事業發展的拳拳之心。

就在今年,中國航天全年預計實施100次左右發射任務;我國首個商業航天發射場,也就是文昌發射場將迎來首次發射任務;多個衛星星座將加速組網建設;“嫦娥六號”將前往月球背面進行采樣,實現世界首次月球背面南極艾特肯盆地采樣返回。

“嫦娥”奔月赴清晖,“北鬥”指路探星輝!

“天宮”攬勝踏空行,“神舟”“天問”尋夢歸。

太空探索永無止境,中國航天正在規劃新的中國高度!